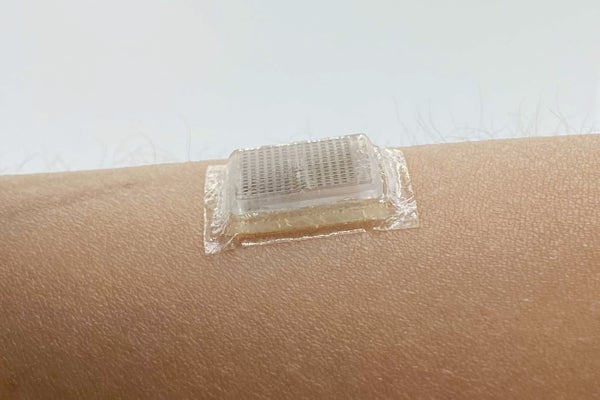

超聲波掃描器可以對人體內部進行成像,是一種拯救生命的醫療工具。現在,研究人員已經將手持式超聲波探頭縮小成一個扁平晶片,其尺寸如郵票大小,並透過特殊的生物粘合劑貼上在皮膚上。傳統的手持式超聲波探頭通常需要訓練有素的技術人員在皮膚上移動。這種新裝置可以連續兩天記錄高解析度影片,捕捉運動時心臟和血管的活動,或者受試者大口喝果汁然後消化時胃部的擴張和收縮。

“這種裝置的美妙之處在於,突然之間,你可以將這種超聲波探頭,這種薄薄的超聲波揚聲器,在48小時內貼在身體上,”麻省理工學院機械工程師、描述這種新裝置的論文的合著者趙選賀(Xuanhe Zhao)說。該論文於週四發表在《科學》雜誌上。透過在此期間記錄內部器官的靜態圖片和影片,可穿戴成像裝置可用於診斷心臟病發作和惡性腫瘤,測試藥物的有效性,以及評估一般的心臟、肺部或肌肉健康。“這有可能透過賦能長期連續成像來改變醫學成像的正規化,”趙補充說,“並且它可以改變可穿戴裝置領域的正規化。”

傳統的超聲波非常擅長在不損傷身體的情況下穿透皮膚深處,但獲得此類掃描的機會有限。“傳統的手持式超聲波需要訓練有素的技術人員將探頭正確放置在皮膚上,並在探頭和皮膚之間塗抹一些液體凝膠,”德克薩斯大學奧斯汀分校的機械工程師陸南姝(Nanshu Lu)說,她沒有參與這項新研究,但與他人合寫了一篇在《科學》雜誌上發表的配套分析。“你可以想象,這非常繁瑣,而且非常短期,非常受限。”陸解釋說,由於它們需要有經驗的操作員,因此這些掃描很昂貴,並且不能用於受試者正在運動或身體承受來自高溫或極端環境的壓力的測試中。“傳統的超聲波有很多侷限性,”她說。“如果我們能使超聲波感測器可穿戴、可移動且易於獲取,那將開啟許多新的可能性。”

關於支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

由於其潛在的通用性,其他研究人員也曾嘗試製造貼上式超聲波貼片。但是,為了粘附在柔軟、有彈性的皮膚上,早期的裝置被設計成可拉伸的。這種外形尺寸削弱了影像質量,因為它無法容納儘可能多的換能器——在本文中,換能器是將電力轉換為頻率過高以至於人耳無法檢測到的聲波的單元。超聲波探頭將這些波穿過一層黏糊糊的凝膠傳送到人體內,在那裡它們從器官和其他內部結構上反彈,然後返回到換能器陣列。這會將機械波轉換回電訊號,並將其傳送到計算機以轉換為影像。

換能器越多,影像質量越好。“這非常類似於相機,”德克薩斯大學奧斯汀分校陸實驗室的電氣工程師和研究生菲利普·譚(Philip Tan)解釋說,他也沒有參與這項新研究,而是與他人合寫了分析文章。可拉伸的貼上式超聲波探頭必須能夠在皮膚每次移動時彎曲,因此無法在陣列中封裝儘可能多的換能器——並且當佩戴者移動時,換能器的配置會發生變化,從而難以捕捉穩定的影像。

趙和他的團隊沒有使裝置本身具有可拉伸性,而是將一個厚度僅為三毫米的剛性探頭連線到一個柔性粘合層上。這種粘合劑取代了傳統超聲波探頭和皮膚之間放置的黏糊糊的液體,它是由富含水的聚合物(稱為水凝膠)和橡膠狀材料(稱為彈性體)的混合物製成的。“它是一塊含有超過 90% 水分的固體水凝膠,但它處於像果凍一樣的固態,”趙說。“我們在這種果凍的表面覆蓋了一層非常薄的彈性體薄膜,這樣果凍內部的水就不會蒸發出來。”這種生物粘合劑不僅可以將探頭牢固地粘附在皮膚上 48 小時,而且還提供了一個緩衝層,可以保護剛性電子元件免受皮膚和肌肉的彎曲。

為了對不同的身體系統進行成像,趙的團隊測試了產生不同頻率波的版本探頭,從而穿透身體的不同深度。例如,像 10 兆赫茲這樣的高頻率可能會到達皮膚下幾釐米的深度。研究人員使用這種頻率來捕捉受試者從坐姿到站姿或劇烈運動時血管和肌肉的活動。較低的頻率(3 兆赫茲)會更深入,更像六釐米,以捕捉內部器官。使用這種頻率,研究人員對受試者的心臟四個腔室進行了成像,並記錄了另一個受試者的胃在消化幾杯果汁時排空的過程。趙說,研究人員還將使用他們的剛性超聲波探頭收集的影像與可拉伸超聲波裝置捕捉的影像進行了比較。“你可以看到,我們的解析度比可拉伸超聲波高出一個數量級[10 倍],”他補充道。

可以持續監測身體特定部位的成像裝置可用於監測和診斷各種疾病。醫生可以密切關注腫瘤隨時間的生長情況。有高血壓高風險的人可能會佩戴超聲波貼片來測量他們的血壓,在血壓飆升時發出警報,或跟蹤藥物是否有效。新冠肺炎患者可以待在家裡,因為他們知道,如果他們的疾病引起嚴重到需要住院治療的肺部感染,成像裝置會發出警報。也許最重要的應用可能是心臟病發作的檢測和診斷。“心血管疾病是……全世界乃至美國的主要死因,”趙說。心臟健康是其他可穿戴裝置開發商關注的焦點。例如,Apple Watch 等智慧手錶能夠透過所謂的心電圖(ECG 或 EKG)跟蹤指示心臟活動的電訊號。這可以用於診斷心臟病發作——至少在某些情況下。“已經有研究表明,心電圖只能診斷出大約 20% 的心臟病發作。事實上,大多數心臟病發作都需要成像方式,例如超聲波成像來診斷,”趙說。對患者心臟進行連續成像可以捕捉他們的症狀並提供早期診斷。

“這種新裝置的最大賣點是它開闢了新的醫療診斷型別,這些診斷在靜態環境中是無法完成的,”譚說。例如,為了評估心臟健康,測量器官在運動時的活動很有幫助——但很難將超聲波探頭按在正在跑步的受試者塗滿凝膠的胸部。“有了可穿戴超聲波貼片,你就不必將換能器按在人身上,他們實際上能夠證明,即使在運動過程中,你也能夠獲得非常高質量的心臟影像,”譚補充道。

然而,這種生物粘合裝置尚未準備好投入使用。一方面,它仍然必須物理連線到可以收集和分析探頭產生的資料的計算機。“我們透過電線將這個探頭連線到資料採集系統,”趙說。“但我的團隊正在努力將所有東西小型化並整合到我們的無線裝置中。”他最終計劃用微型電源和無線資料傳輸系統升級該貼片。陸和譚都認為,這目標是可行的,這要歸功於不斷縮小的電子元件和製造方法,這些方法可以將這些功能組合到“晶片上的超聲波”中。陸建議,如果該領域能夠吸引聯邦和私人投資,那麼這種裝置在五年內可能可行,儘管它仍必須獲得聯邦監管機構的批准。

最終,超聲波貼紙可能會加入監測人類健康的可穿戴裝置行列,包括現有的收集有關心率、睡眠質量甚至壓力的資訊的裝置。“我們的人體正在輻射大量高度個性化、高度連續、分散式和多模式的資料,這些資料關於我們的健康、我們的情緒、我們的注意力、我們的準備狀態等等。所以我們充滿了資料,”陸說。“問題是如何可靠且連續地獲取它們。”