一個看似簡單的實驗,即精確測量粒子從 A 點到 B 點所需的時間,可能會在量子物理學中取得突破。這些發現可能會使人們關注標準量子理論的替代方案——玻姆力學,該理論假設存在一個看不見的波的世界,引導粒子從一個地方到另一個地方。

慕尼黑路德維希-馬克西米利安大學 (L.M.U.) 的一個團隊進行了一項新研究,使用玻姆力學對這樣一個實驗進行了精確預測。玻姆力學是由理論物理學家大衛·玻姆在 20 世紀 50 年代提出的,並由現代理論家進行了擴充套件。標準量子理論在這方面失效,物理學家不得不求助於假設和近似來計算粒子渡越時間。“如果人們知道他們如此熱愛的理論——標準量子力學——在如此簡單的情況下無法做出[精確]預測,那至少應該讓他們感到懷疑,”L.M.U. 團隊成員、理論家謝爾吉·阿里斯塔霍夫說。

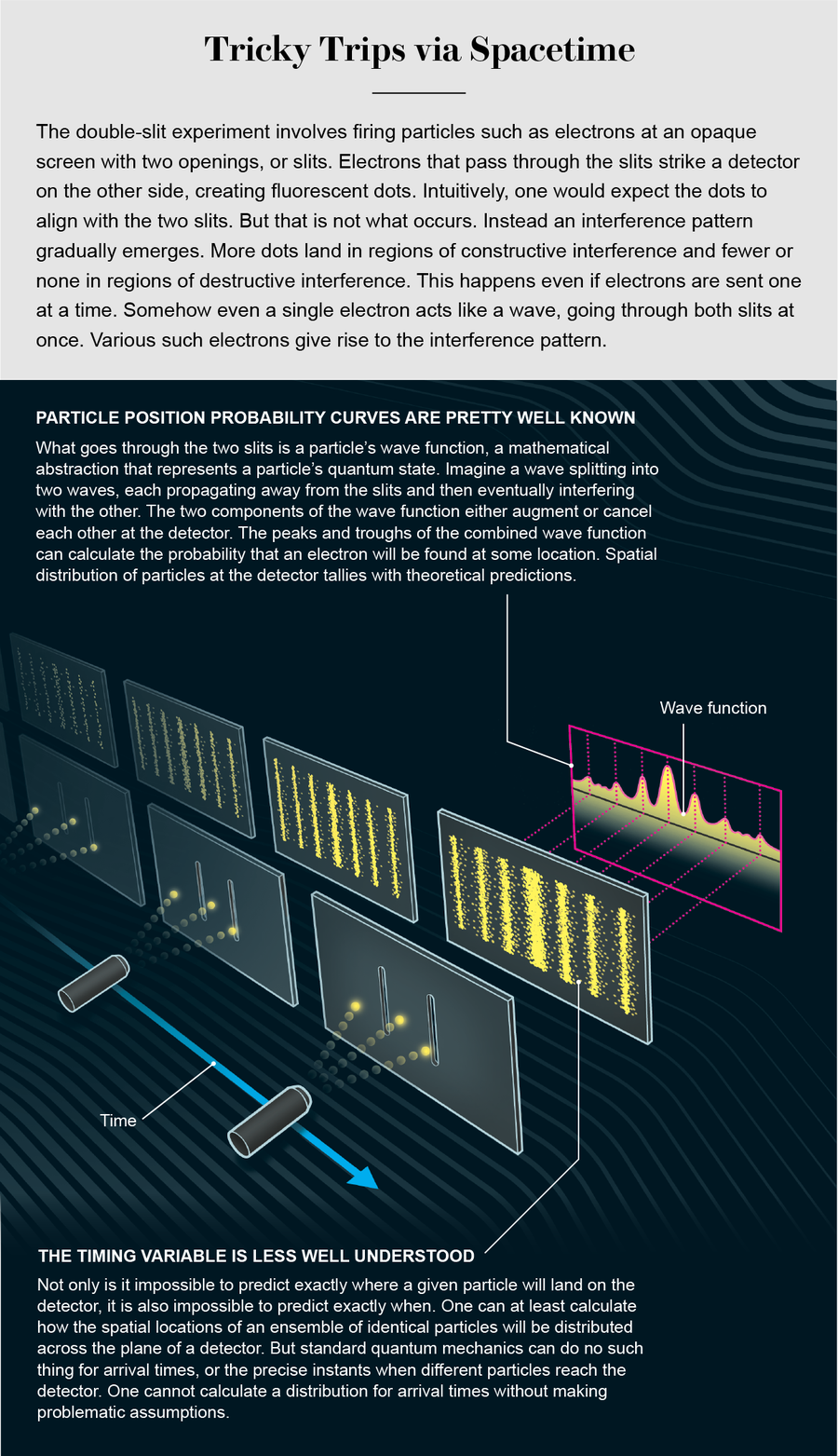

量子世界是奇異的,這已不是什麼秘密。考慮這樣一個裝置,其中電子槍向螢幕發射亞原子粒子,如經典的“雙縫實驗”[見下圖]。你無法準確預測任何給定的電子將落在哪裡形成,比如說,一個熒光點。但是你可以精確地預測點的空間分佈或圖案,隨著電子一個接一個地落在螢幕上,圖案會隨著時間的推移而形成。有些位置會有更多的電子;另一些位置的電子會更少。但是這種奇異性掩蓋了一些更奇怪的東西。在所有其他條件相同的情況下,每個電子到達探測器的時間都會略有不同,這就是所謂的到達時間。就像位置一樣,到達時間也會有一個分佈:一些到達時間會更常見,而另一些則不太常見。教科書式的量子物理學沒有精確預測這種時間分佈的機制。“正常的量子理論只關心‘在哪裡’;他們忽略了‘何時’,”團隊成員、理論家西達特·達斯說。“這是診斷出存在一些問題的一種方法。”

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續報道關於塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事。

這種奇怪的缺陷有一個深刻的原因。在標準量子理論中,可以測量的物理性質稱為可觀測量。例如,粒子的位置就是一種可觀測量。每一個可觀測量都與一個相應的數學實體(稱為算符)相關聯。但是標準理論沒有用於觀測時間的算符。1933 年,奧地利理論物理學家沃爾夫岡·泡利表明,量子理論無法容納時間算符,至少不能以標準的思維方式來理解。“因此,我們得出結論,時間算符的引入……必須從根本上放棄,”他寫道。

然而,測量粒子的到達時間或它們的“飛行時間”是實驗物理學的重要組成部分。例如,歐洲核子研究中心大型強子對撞機的探測器和稱為質譜儀的儀器使用此類測量來計算粒子、離子和分子的質量和動量。然而,存在一個嚴重的難題:儘管這些計算涉及量子系統,但它們不能使用純粹的量子力學來完成。相反,它們需要假設。例如,在一種方法中,實驗人員假設一旦粒子離開其源,它的行為就類似於經典粒子,這意味著它遵循牛頓運動方程。

結果是一種混合方法——一部分是量子的,一部分是經典的。它從量子視角開始,其中每個粒子都由一個稱為波函式的數學抽象表示。相同製備的粒子在從其源釋放時將具有相同的波函式。但是,在釋放瞬間測量每個粒子的動量(或位置)每次都會產生不同的值。總而言之,這些值遵循由初始波函式精確預測的分佈。從相同製備粒子的這組值開始,並假設粒子一旦被髮射就遵循經典軌跡,結果是在探測器處的到達時間分佈,該分佈取決於初始動量分佈。

標準理論也經常用於另一種量子力學方法來計算到達時間。當粒子飛向探測器時,它的波函式根據薛定諤方程演化,薛定諤方程描述了粒子狀態隨時間的變化。考慮探測器與發射源水平距離一定的單維情況。薛定諤方程確定粒子的波函式——以及在該位置檢測到該粒子的機率——假設粒子僅穿過該位置一次。(當然,在標準量子力學中,沒有明確的方法來證實這一假設。)使用這樣的假設,物理學家可以計算出粒子在給定時間 (t) 或更早到達探測器的機率。“從標準量子力學的角度來看,這聽起來完全沒問題,”阿里斯塔霍夫說。“你期望從中得到一個很好的答案。”

致謝:尼克·博克爾曼

然而,存在一個問題。要從到達時間小於或等於 t 的機率轉變為精確等於 t 的機率,需要計算物理學家稱之為量子通量或量子機率流的量——衡量在探測器位置找到粒子的機率隨時間變化的量。這效果很好,但有時量子通量可能為負。儘管很難找到量子通量會明顯變為負值的波函式,但“沒有什麼可以阻止這個量變為負值,”阿里斯塔霍夫說。“這是一場災難。”負量子通量會導致負機率,而機率永遠不能小於零。

僅當量子通量為正時,使用薛定諤演化來計算到達時間分佈才有效——這種情況在現實世界中僅在探測器位於“遠場”或距離源相當遠的位置,並且粒子在沒有勢的情況下自由移動時才明確存在。當實驗人員測量這種遠場到達時間時,混合方法和量子通量方法都做出類似的預測,這些預測與實驗結果非常吻合。但是,它們沒有對“近場”情況(探測器非常靠近源)做出明確的預測。

玻姆預測

2018 年,達斯和阿里斯塔霍夫與他們當時的博士生導師德特勒夫·杜爾(L.M.U. 的玻姆力學專家,於 2021 年去世)以及同事開始研究基於玻姆的到達時間預測。玻姆的理論認為,每個粒子都由其波函式引導。與標準量子力學不同,在標準量子力學中,粒子在測量之前被認為沒有精確的位置或動量——因此沒有軌跡——玻姆力學中的粒子是真實的,並具有由精確運動方程(儘管與牛頓運動方程不同)描述的彎曲軌跡。

研究人員的首批發現之一是,遠場測量無法區分玻姆力學的預測與混合方法或量子通量方法的預測。這是因為在長距離上,玻姆軌跡變成直線,因此混合半經典近似成立。此外,對於直線遠場軌跡,量子通量始終為正,並且其值由玻姆力學精確預測。“如果你把探測器放得足夠遠,並進行玻姆分析,你會看到它與混合方法和量子通量方法一致,”阿里斯塔霍夫說。

關鍵在於進行近場測量——但長期以來,近場測量一直被認為是不可行的。“近場區域非常不穩定,”達斯說。“它對你建立的初始波函式形狀非常敏感。”此外,“如果你非常靠近初始製備區域,粒子將立即被檢測到。你無法分辨[到達時間],也看不到這種預測和那種預測之間的差異。”

為了避免這個問題,達斯和杜爾提出了一個實驗裝置,該裝置允許在遠離源的位置檢測粒子,同時仍然產生獨特的結果,可以將玻姆力學的預測與更標準的方法的預測區分開來。

致謝:珍·克里斯蒂安森

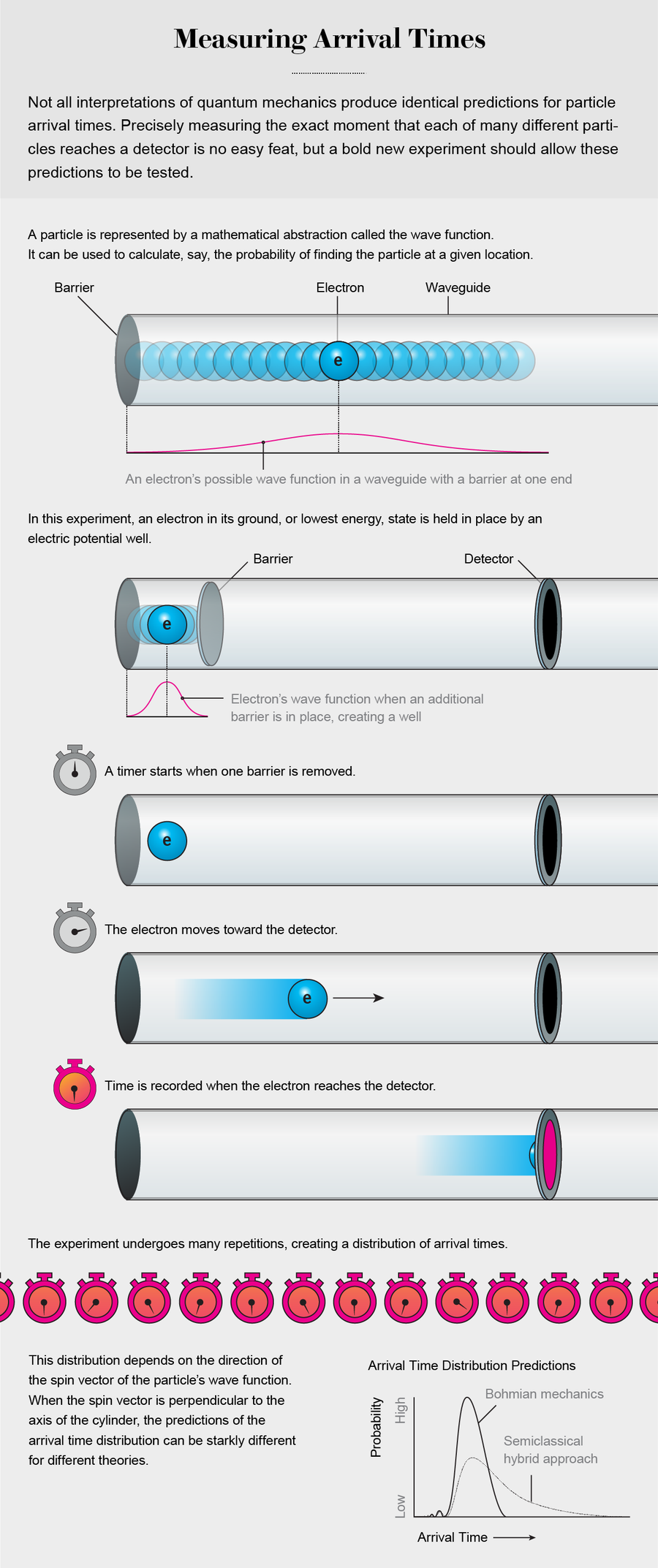

從概念上講,該團隊提出的裝置很簡單。想象一個波導——一個限制粒子運動的圓柱形通道(例如,光纖就是光子的波導)。在波導的一端,將粒子(理想情況下是電子或某種物質粒子)製備到其最低能量或基態,並將其捕獲在碗狀電勢阱中。這個勢阱實際上是兩個相鄰勢壘的組合,它們共同建立了拋物線形狀。如果其中一個勢壘被關閉,粒子仍然會被留在原位的另一個勢壘阻擋,但它可以自由地從勢阱逸出到波導中。

達斯孜孜不倦地完成了充實實驗引數的任務,進行了計算和模擬,以確定放置在沿波導軸線遠離源的位置的探測器處的到達時間的理論分佈。經過幾年的工作,他獲得了與電子等粒子相關的兩種不同型別的初始波函式的清晰結果。每個波函式都可以透過稱為自旋向量的東西來表徵。想象一個與波函式相關的箭頭,它可以指向任何方向。該團隊研究了兩種情況:一種是箭頭沿波導軸線指向的情況,另一種是箭頭垂直於該軸線的情況。

該團隊表明,當波函式的自旋向量沿波導軸線對齊時,量子通量方法預測的到達時間分佈與玻姆力學預測的到達時間分佈相同。但是,這些分佈與為混合方法計算的分佈顯著不同。當自旋向量垂直時,差異變得更加明顯。在 L.M.U. 同事馬庫斯·諾特的幫助下,研究人員表明,所有玻姆軌跡都將在該截止時間或之前撞擊探測器。“這非常出乎意料,”達斯說。

同樣,玻姆預測與半經典混合理論的預測顯著不同,半經典混合理論沒有表現出如此明顯的到達時間截止。至關重要的是,在這種情況下,量子通量為負,這意味著使用薛定諤演化計算到達時間變得不可能。標準量子理論家在“[量子通量]變為負值時”舉手投降,”達斯說。但是玻姆力學繼續做出預測。“[它]與所有其他理論之間存在明顯的區別,”阿里斯塔霍夫說。

實驗學家加入行列

希臘帕特拉斯大學的量子理論家查里斯·阿納斯塔索普洛斯是到達時間方面的專家,他沒有參與這項工作,但他既印象深刻又謹慎。“他們提出的裝置似乎是合理的,”他說。並且由於每種計算到達時間分佈的方法都涉及不同的量子現實思維方式,因此明確的實驗發現可能會震撼量子力學的基礎。“它將證明特定的思維方式是正確的,”阿納斯塔索普洛斯說。“因此,從這個意義上說,它會產生一些影響……如果它[與]玻姆力學一致,這是一個非常獨特的預測,那當然會產生巨大的影響。”

至少有一位實驗學家正在準備將該團隊的提議變為現實。在杜爾去世之前,德國約翰內斯·古騰堡大學美因茨分校的費迪南德·施密特-卡勒一直在與他討論測試到達時間的問題。施密特-卡勒是離子阱方面的專家,離子阱使用電場來限制單個鈣離子。雷射陣列用於將離子冷卻到其量子基態,在該狀態下,離子的動量和位置不確定性處於最小值。離子阱是由兩個電勢組合建立的三維碗狀區域;離子位於這個“諧波”勢的底部。關閉其中一個電勢會產生類似於理論提案所需的條件:一側是勢壘,另一側是傾斜的電勢。離子沿該斜坡向下移動,加速並獲得速度。“你可以在離子阱外部設定探測器並測量到達時間,”施密特-卡勒說。“這就是它如此吸引人的地方。”

目前,他的團隊已經進行了實驗,其中研究人員將離子從其阱中噴射出來並在外部檢測到它。他們表明,飛行時間取決於粒子的初始波函式。結果於 2021 年發表在《新物理學雜誌》上。施密特-卡勒和他的同事還進行了尚未發表的測試,測試離子離開離子阱後被“電鏡”反射回並重新捕獲——他說,該裝置以 98% 的效率實現了這一過程。“我們正在進行中,”施密特-卡勒說。“當然,它還沒有調整到最佳化飛行時間分佈的測量,但它可以調整。”

說起來容易做起來難。離子阱外部的探測器很可能是一片雷射,研究小組將必須以納秒級的精度測量離子與雷射片的相互作用。實驗人員還需要以類似的時間精度關閉諧波勢的一半——這是另一個嚴峻的挑戰。理論預測與實驗實現之間存在許多此類和其他陷阱。

儘管如此,施密特-卡勒對使用飛行時間測量來測試量子力學的基礎感到興奮。“這具有與其他[各種]測試完全不同的吸引力。這確實是全新的東西,”他說。“這將經歷多次迭代。我希望我們將在明年看到第一批結果。這是我的明確期望。”與此同時,阿里斯塔霍夫和達斯也在與其他人聯絡。“我們真的希望世界各地的實驗學家注意到我們的工作,”阿里斯塔霍夫說。“我們將攜手合作進行實驗。”

在杜爾去世前共同撰寫的一篇尚未發表的論文中,結尾語幾乎可以作為墓誌銘:“現在應該清楚的是,只有當真正的量子力學飛行時間資料可用時,量子物理學中關於時間測量的章節才能寫成。”哪種理論將被實驗資料選為正確的——如果有的話?正如杜爾所寫,“這是一個非常令人興奮的問題。”