在最近舉行的 美國天文學會 (AAS) 年會上——美國國內最大的專業天文學家組織——許多宇宙天體都迎來了它們的高光時刻。

但在棕矮星的案例中,這種光芒非常微弱。

棕矮星存在於行星和恆星之間的一種中間地帶。它們的質量足夠大,以至於核心壓力足以融合氘——氫的一種同位素——但質量不足以融合正常的氫,即定義一顆真正恆星的自持過程。這個質量範圍大約是從 13 個木星質量到大約 75 倍於該氣體巨星的質量(或約為太陽質量的 0.075 倍)。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保未來能夠繼續報道關於塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事。

它們還會透過引力收縮產生熱量,而一些接近質量尺度頂端的棕矮星也會融合鋰。但所有這些過程都是短暫的,使得棕矮星相對惰性。因此,它們有時被稱為“失敗的恆星”,我認為這個綽號顯然是不公平的。我們憑什麼評判?也許棕矮星實際上只是超常發揮的行星。

但由於融合過程是短暫的,棕矮星形成後不久就會開始冷卻,並且隨著時間的推移逐漸褪色。這意味著它們在可見光中非常微弱,甚至對於光學望遠鏡來說是完全不可見的,即使它們離地球非常近。第一顆被發現的棕矮星 Teide-1,位於附近的昴星團中,直到 1995 年才被證實。好訊息是,這些天體保留了形成時的大部分剩餘熱量,因此它們會發出持久的紅外光芒,這使得它們在這些波長下更容易被發現。

儘管如此,在最初發現近三十年後,關於棕矮星,我們仍然有很多不瞭解的地方。關於它們仍然籠罩著一層神秘的光環——在 AAS 會議上宣佈的一個案例中,這是一個非常字面意義上的光環。

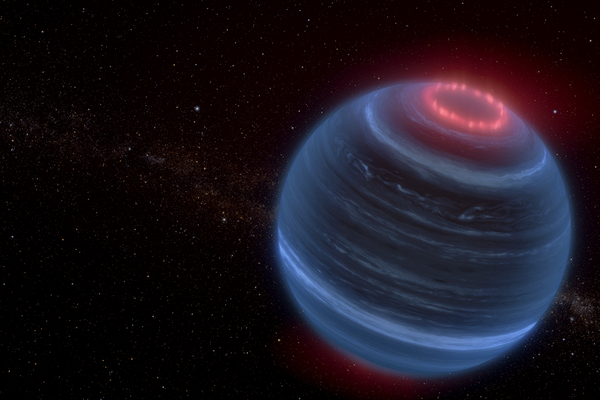

CWISEP J193518.59-154620.3——我們簡稱它為 W1935,因為天文學家就是這麼做的——是一顆位於人馬座的棕矮星。它非常寒冷,就這些天體而言:它大約為 200 攝氏度,這使得它極其微弱。直到 2019 年才被發現,儘管它距離地球僅約 47 光年。這在銀河尺度上是非常近的,幾乎就在我們家門口。

天文學家最近使用了詹姆斯·韋伯太空望遠鏡 (JWST) 來觀測 W1935,作為一項旨在更好地瞭解寒冷棕矮星的組成、結構和大氣層的計劃的一部分。他們將該天體的光線分離成不同的顏色,形成了它的光譜,該光譜可用於顯示不同分子的存在和豐度,例如水和二氧化碳。

然而,光譜揭示了一個驚喜。通常情況下,棕矮星中氣態大氣甲烷會吸收來自下方的紅外光,因此在某些光譜波長處亮度會下降。天文學家看到的卻恰恰相反:甲烷不是吸收紅外光,而是發射光。這意味著一定有某種東西在向 W1935 大氣層中的甲烷分子注入能量。

尚未有關於這項研究的同行評議論文發表,但這個光譜上的驚喜引發了一些有趣的問題。這顆棕矮星太冷了,以至於它的環境溫度不可能是激發甲烷的能量來源。儘管可能是某些內部過程是罪魁禍首,但一個更可能的解釋是 W1935 擁有極光,根據收集資料的天文學家的說法。

這真是一個大驚喜!在地球上,當太陽風的亞原子粒子被我們地球的磁場捕獲時,就會發生極光。這些粒子被漏斗狀地匯入我們的大氣層,在那裡它們撞擊大氣中的氣態原子和分子,使它們像字面意義上的霓虹燈一樣發光。

棕矮星可以擁有強大的磁場,因此這當然是可能的。問題是 W1935 是一顆宇宙中的孤星;附近沒有恆星可以為其提供粒子以產生極光。

然而,還有另一種可能性,而且非常有趣。木星擁有由太陽風驅動的極光,也由其三顆衛星引發:木衛一、木衛二和木衛三。例如,對於構造活動極為活躍的木衛一來說,它火山噴發到太空中的硫與木星的磁場相互作用,從而產生極光。

W1935 是否也可能發生類似的事情?如果它有一顆衛星,或者更令人興奮的是,甚至有一個行星質量的天體繞其執行,那麼該伴星上的火山活動可能會驅動極光。湧入的粒子將被棕矮星的磁場捕獲並流入大氣層,激發甲烷分子並使其發光。即使從宇宙的角度來看,W1935 離我們很近,但它仍然太遠太微弱,我們無法看到任何繞軌道執行的伴星。但有可能間接探測到這樣的天體。例如,正如我們在木星衛星引起的極光中所看到的那樣,W1935 的極光可能會隨著伴星的軌道週期而週期性地增強和減弱。辨別出這種模式可能非常困難,但理論上是可能的。

之前已經在棕矮星周圍探測到極光,但從未在像 W1935 這樣寒冷的棕矮星周圍探測到。這項發現可能有助於更好地理解棕矮星的行為,特別是那些具有強磁場的棕矮星。而且,誰知道呢,也許它也可能偶然發現一顆行星或衛星。

總的來說,自然傾向於製造少量的大型天體和大量的小型天體;例如,高質量恆星很少見,而低質量恆星(如紅矮星)很常見。如果這條規則延伸到更小的天體,棕矮星可能成為宇宙中最普遍的亞恆星天體。我們已經進行了近 30 年的觀測,表明它們是多麼有趣,但它們仍然能夠給我們帶來驚喜。顯然,它們的閃耀時刻才剛剛開始。

這是一篇觀點和分析文章,作者或作者表達的觀點不一定代表《大眾科學》的觀點。