是什麼讓黑暗的宇宙變得明亮——至少在某些地方——是恆星的光芒。但它們並非一開始就存在。曾經,一定有一個時候,宇宙中沒有一顆恆星閃耀。後來,許多恆星在許多星系中形成。在那之後,舊的恆星已經熄滅或爆炸,新的恆星已經出現。但是,從長遠來看,以及在宇宙平均水平上,這個迴圈是什麼樣的呢?隨著時間的推移,恆星會變得越來越少嗎?

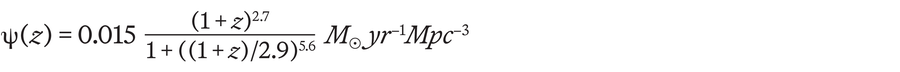

事實證明,有一個公式可以向物理學家展示恆星形成率隨時間變化的概況

關於支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞業 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

在這個公式中,ψ 表示恆星形成率作為紅移 z 的函式。 讓我們分解一下。

自 20 世紀早期以來,科學家們就已知宇宙正在膨脹。這意味著遙遠的星系正在離我們越來越遠。結果,光的頻率發生偏移並變得更紅。這種所謂的紅移越強,光傳播的時間就越長,我們就能越深入地回顧過去。這非常實用,因為否則我們將無法確定過去恆星的形成率。

當然,我們無法直接觀察數十億年前的星系中恆星是如何形成或消失的。但是,例如,我們可以測量來自這些恆星的紫外線量。由於年輕的恆星很熱,它們在這個波長範圍內會特別明亮。測量非常複雜,但藉助紫外線等指標,我們可以很好地瞭解恆星形成率如何隨時間變化。

天文學家皮耶羅·馬達烏和西蒙·莉莉在 20 世紀 90 年代首次將這個想法付諸實踐。如果您在圖表中繪製相應的資料——紅移 z 和相關的恆星形成率 ψ——您將得到一條由上述方程描述的曲線。

歡迎來到宇宙下午!

這個所謂的莉莉-馬達烏圖揭示,在宇宙早期,恆星形成速度非常快地增加,並在大爆炸後約 20 億至 30 億年達到頂峰。曲線的這個頂峰——大多數星系和黑洞形成的時期——被稱為“宇宙正午”。(它之前的時期被稱為“宇宙黎明”)。

但是宇宙正午大約在八十億年前結束。從那時起,平均恆星形成率持續緩慢下降。我們生活在可以稱為“宇宙下午”的時代,並且我們正在走向“宇宙黃昏”。(儘管一些科學家認為現在已經是宇宙黃昏。)在非常遙遠的未來的某個時刻,宇宙中將不再有恆星閃耀。

然而,新的觀測表明,情況可能更加複雜。如果我們檢視僅包括我們本星系群中星系的莉莉-馬達烏圖——我們銀河系周圍直徑約 3500 萬光年的區域——它與從整個宇宙資料中獲得的曲線顯著不同。

在我們這個小角落裡,恆星形成率下降得要慢得多。測量誤差可能是造成這種差異的原因。或者——這將是更令人興奮的可能性——宇宙在大尺度上可能並不像科學家們假設的那樣均勻。如果存在物質分佈或多或少密集的區域,這種可變性也會影響恆星形成率。

然而,需要更多的證據才能對這個想法充滿信心——特別是因為這個假設與宇宙學原理相矛盾,宇宙學原理預設了宇宙的同質性。無論如何,好訊息是宇宙下午將持續很長時間——根據一些估計,大約 100 萬億年。而我們最近的恆星,太陽,還有大約七十億或八十億年的壽命。無論如何,這應該給我們的物種時間在即將到來的黑暗之前找到解決方案。

本文最初發表於《Spektrum der Wissenschaft》,並經許可轉載。