在2004年12月的一個早晨,一些長者和孩子們在孟加拉灣的海峽島海岸邊漫步,其中一人注意到了一些奇怪的事情。海平面很低,通常棲息在海洋深層弱光帶的奇特生物在水面附近漂浮。“Sare ukkuburuko!”——大海翻過來了!——納奧·小喊道。作為透過母語傳承了數千年的智慧的最後繼承人之一,他知道這種奇異現象意味著什麼。安達曼群島的其他土著人民也知道。他們都競相奔向內陸和高地,他們祖先的知識使他們免受毀滅性海嘯的襲擊,這場海嘯在幾分鐘後猛烈衝擊印度洋沿岸,捲走了約 225,000 人。

當我第一次見到納奧·小的時候,是在千禧年之交,他 40 多歲,是他的土著群體大安達曼人中僅有的九名仍然說祖先的語言的人之一;年輕人更喜歡印地語。作為一名熱衷於解碼結構的語言學家,我研究了來自五個不同語系的 80 多種印度語言:印歐語系(印地語屬於該語系)、達羅毗荼語系、南亞語系、漢藏語系和侗臺語系。我來到這些島嶼是為了記錄他們的土著聲音,以免它們消逝在耳語中。我聽到的一點點內容是如此令人費解,以至於我在後來的幾年裡多次返回,試圖找出構成大安達曼語系的基礎原則。

我的主要老師納奧·小和一位名叫利喬的婦女所說的,是一種混合了多種語言的大雜燴,在 19 世紀中期,這些語言曾有約 5,000 名使用者。現代詞彙變化很大,源於最初在北安達曼群島使用的幾種語言。然而,真正讓我感到陌生的是語法——它與我以前遇到的任何東西都不一樣。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和思想的具有影響力的故事的未來。

一種語言體現了一種世界觀,並且像文明一樣,在各個層面發生變化和發展。經常使用的詞語或短語逐漸演變成越來越抽象和壓縮的語法形式。例如,現代英語中表示過去時後綴“-ed”起源於“did”(即,“did use”變成了“used”);古英語的 in steed 和 on gemong 分別變成了“instead”和“among”。這些型別的轉變使得歷史語言學有點像考古學。正如考古學家小心翼翼地挖掘土堆以揭示堆疊在一起的城邦的不同時代一樣,語言學家也可以分離語言的各個層面,以揭示其演變的各個階段。我花了數年時間忍受納奧·小和利喬耐心的審問和摸索,才最終了解他們語言的基本規則。

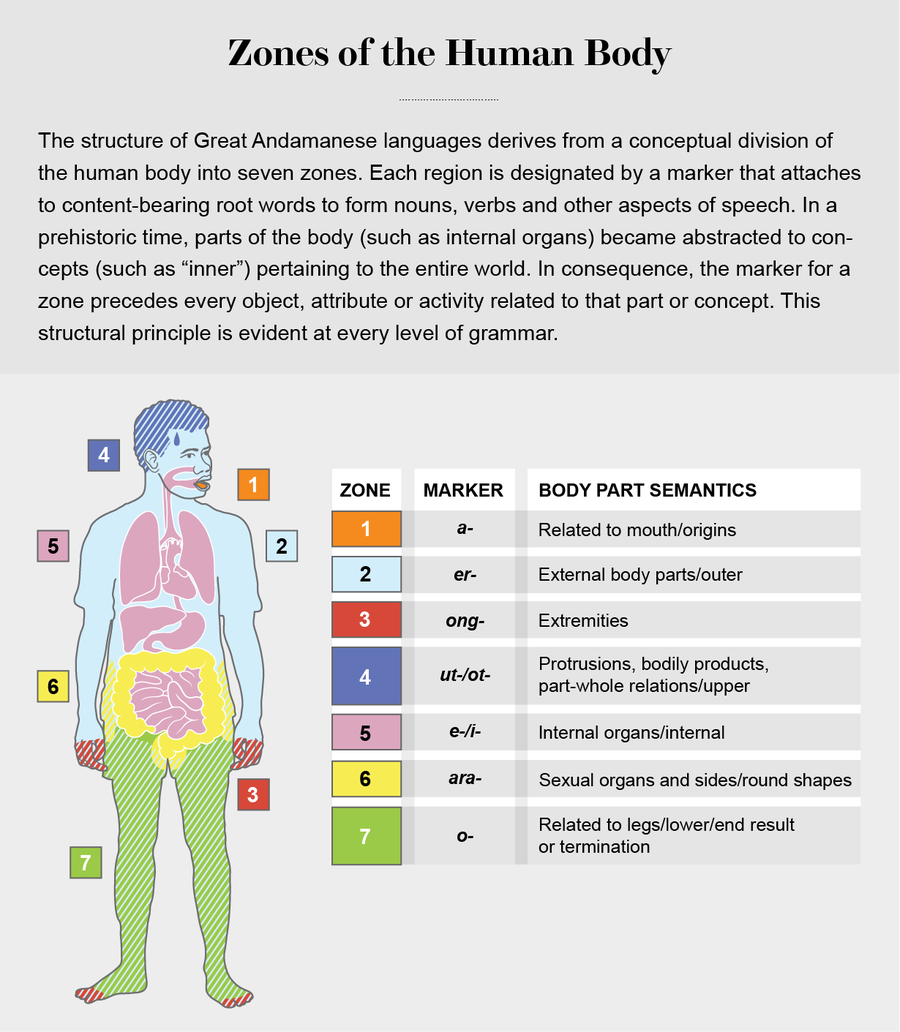

事實證明,大安達曼語系在世界語言中是獨一無二的,因為它以人類為中心。它使用源自人體的類別來描述抽象概念,例如空間方向和物體之間的關係。誠然,在英語中,我們可能會說“房間面向海灣”、“椅子腿斷了”和“她領導公司”之類的話。但在大安達曼語系中,這種描述採取了一種極端形式,其中指定身體不同區域的詞素或有意義的聲音片段被附加到名詞、動詞、形容詞和副詞——實際上,附加到每個詞類——以產生不同的含義。由於沒有其他已知的語言具有基於人體的語法,也沒有與大安達曼語系共享同源詞——在意義和發音上相似,表明存在譜系聯絡的詞——因此該語言構成了自己的語系。

一種語言最持久的方面是其結構,它可以持續數千年。我的研究表明,大安達曼人在數千年中實際上處於孤立狀態,在此期間,他們的語言在沒有受到其他文化明顯影響的情況下演變。遺傳研究證實了這一觀點,表明這些土著人民是非洲最早遷移出來的現代人類群體之一的後裔。他們沿著印度次大陸的海岸線遷徙,大約在 50,000 年前到達安達曼群島,此後一直生活在那裡,幾乎與世隔絕。他們語言的核心原則揭示了這些早期人類透過自己的身體來概念化世界。

謎題的碎片

2001 年,當我到達該地區的主要城鎮布萊爾港,對土著語言進行初步調查時,我被引到阿迪·巴塞拉,這是一棟印度政府允許大安達曼人在城裡使用的一棟房子。這是一棟破舊的建築,油漆剝落,房間骯髒;孩子們和成人們懶洋洋地躺在院子裡。有人給我搬來一把塑膠椅子。我用印地語解釋了我的來意。

“你為什麼來這裡?”一位老婦人博羅·老問道。“我們不記得我們的語言了。我們既不會說也不會聽懂。”事實證明,整個社群主要用印地語交談——這是一種在印度社會生存必不可少的語言,也是孩子們唯一學習的語言。然而,當我深入探究時,納奧·小承認他會說傑羅語,但由於沒有人可以和他說話,他正在忘記它。博羅·老原來是最後一個記得科拉語的人,而當時 30 多歲的利喬是她祖母的語言薩雷語的最後一位使用者。當彼此交談時,這些人使用我稱之為現代大安達曼語(PGA)的語言,這是一種傑羅語、薩雷語、博語和科拉語的混合體——所有這些語言都來自北安達曼群島。

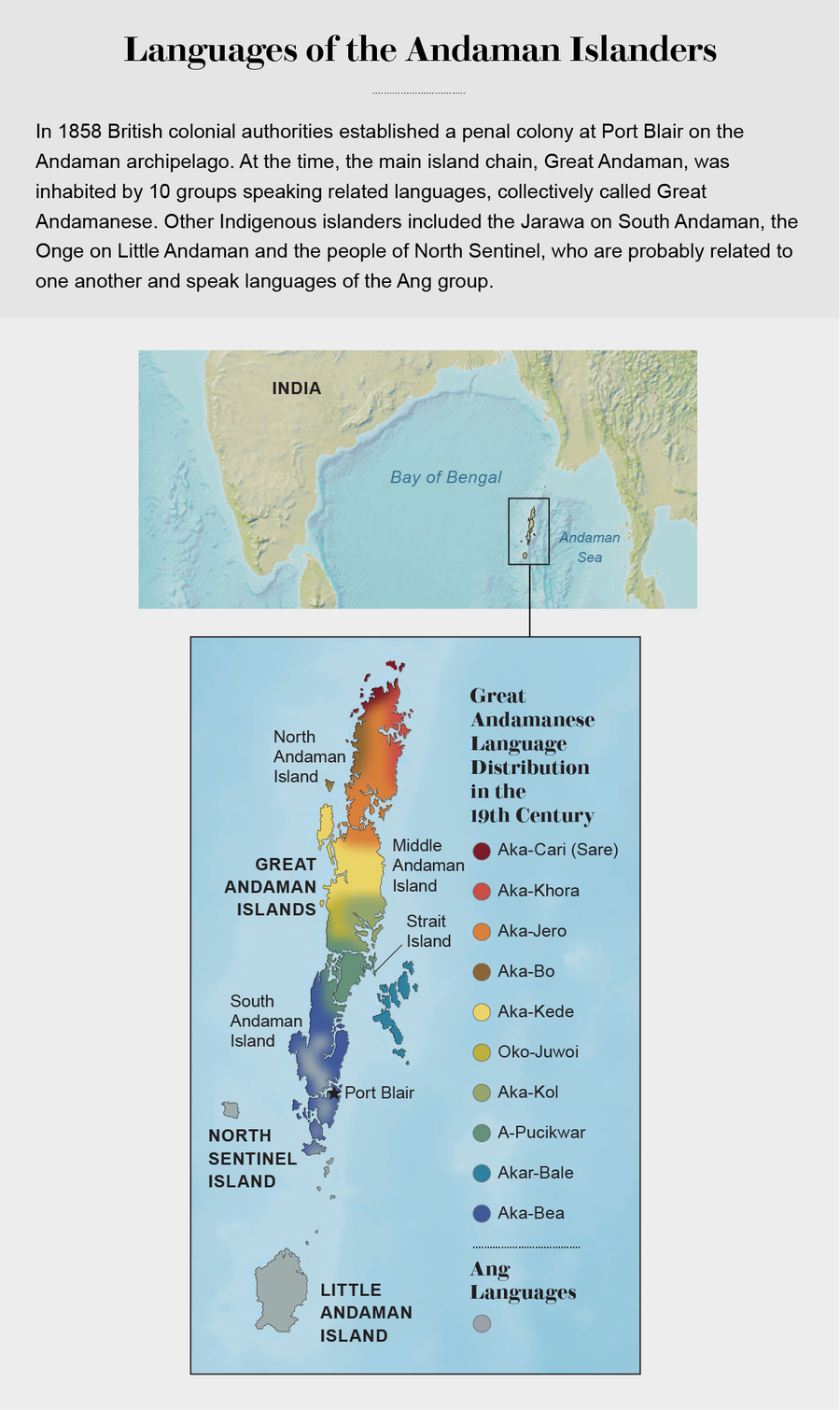

1858 年,英國官員在布萊爾港建立了一個流放地,大安達曼群島的雨林——包括北安達曼群島、中安達曼群島和南安達曼群島,以及附近的一些小島——居住著 10 個文化上似乎相關的狩獵採集部落。大安達曼人抵抗入侵者,但他們的弓箭無法與槍炮,甚至有一次,艦炮相匹敵。更致命的是外來者帶來的細菌,島民對此沒有免疫力。在 20 世紀 60 年代,當時安達曼群島已歸印度所有,只剩下 19 名大安達曼人,主要生活在北安達曼群島的森林中。印度當局將他們安置在狹小的海峽島上。

另一群狩獵採集者賈拉瓦人居住在南安達曼群島,隨著大安達曼人滅絕,賈拉瓦人遷入他們在安達曼中部的空置領地。賈拉瓦人一直抵抗接觸——以及隨之而來的細菌——直到 1998 年,現在人數約為 450 人。他們的文化與居住在小安達曼群島的翁奇人有關,翁奇人在 19 世紀 80 年代被英國人征服。顯然,北哨兵島的人民也與賈拉瓦人有關。他們繼續過著自願隔離的生活,並在 2018 年透過殺害一名美國傳教士來強制執行隔離。

圖片來源:多莉·福爾摩斯

我的初步調查證實,大安達曼語系與賈拉瓦語和翁奇語無關,賈拉瓦語和翁奇語可能構成它們自己的語系。意識到我必須在大安達曼語系消失之前記錄下來,我在 2005 年帶著一個學生團隊返回。那是在海嘯發生後不久,當局已將所有 53 名大安達曼人疏散到阿迪·巴塞拉旁邊的救援營地。他們倖存了下來,但他們的房屋被淹沒,財產丟失,一種失落和悲傷的氣氛籠罩著空氣。在這種情況下,利喬生下了一個名叫貝雷貝的男孩——這是一個喜悅的源泉。我瞭解到嬰兒在子宮裡時就被命名了。難怪大安達曼人的名字是中性的!

在營地裡,我遇到了八十多歲的博阿·老,她是博語的最後一位使用者,也是許多歌曲的守護者。她和我變得非常親近。大安達曼年輕人對主流印度人對土著文化的蔑視做出回應,轉而背棄了自己的傳統。博阿·老會握住我的手不放,因為她確信,僅僅作為一位重視她語言的罕見外來者,我的出現就會激勵年輕人說大安達曼語。儘管如此,我主要還是從納奧·小和利喬那裡學會了它,他們對自己的語言的興趣是被我的興趣點燃的。事實證明,納奧·小對當地環境瞭解很多,而利喬則瞭解詞源學,經常能夠告訴我哪個詞來自哪種語言。我在阿迪·巴塞拉和海峽島與他們一起度過了很長時間,無論他們去哪裡我都陪伴著他們——在他們的小屋外面閒逛,在叢林中漫步或在海灘上釣魚。他們越是努力回答我的問題,就越是從記憶深處檢索出來。我最終收集了 150 多個大安達曼語中不同魚類和 109 種鳥類的名稱。

英國官員觀察到,安達曼語系有點像鏈條中的環節:相鄰的大安達曼部落成員彼此理解,但在北安達曼群島和南安達曼群島鏈條兩端說語言的人卻彼此無法理解。1887 年,英國軍事行政長官莫里斯·維達爾·波特曼出版了四種語言的比較詞彙表,以及一些帶有英文翻譯的句子。大約在 1920 年,愛德華·霍勒斯·曼編纂了一部詳盡的比亞語詞典,比亞語是南安達曼語的一種語言。這些都是重要的記錄,但都沒有解開語法提出的難題。

我也無能為力。不知何故,我與所有五個印度語系的廣泛經驗都無濟於事。有一次,我讓納奧·小告訴我“血”這個詞。他看著我,彷彿我是一個十足的傻瓜,沒有回答。當我堅持時,他說:“告訴我它來自哪裡。”我回答說:“無處而來。”他不耐煩地重複道:“你在哪裡看到的?”現在我不得不編造一些東西,所以我說:“在手指上。”回答立刻來了——“ongtei!”——然後他噼裡啪啦地說出了幾個表示身體不同部位的血的詞。如果血液來自腳或腿,那就是 otei;內出血是 etei;皮膚上的血塊是 ertei。像名詞這樣基本的東西會根據位置而改變形式。

每當我從教學和其他職責中獲得休息時,我都會訪問安達曼群島,每次數週或數月。我花了一年的時間集中研究才看到這種語言的模式——當我看到時,所有拼圖的散落碎片都各就各位。非常興奮,我想立即測試我編造的句子。當時我在德國萊比錫的馬克斯·普朗克進化人類學研究所,但我打電話給利喬,對她說:“a Joe-engio eole be。”利喬激動萬分,給了我一個珍貴的讚美:“夫人,您學會了我們的語言!”

我的句子很簡單,“喬看見你了。”喬是一位大安達曼青年,而 -engio 是“只有你”。我的突破是意識到字首 e-,它最初來源於一個表示內部身體部位的未知詞,經過漫長的歲月演變成了表示任何內部屬性、過程或活動的語法標記。因此,作為一種內部活動的“看”這個動作,ole,必須是 eole。相同的字首可以附加到 -bungoi,或“美麗”,形成 ebungoi,意思是內心美麗或善良;附加到 sare,表示“海洋”,形成 esare,或“鹹的”,一種內在品質;以及附加到詞根 -biinye,“思考”,產生 ebiinye,“思考”。

身體密碼

我正在拼湊的語法主要基於傑羅語,但瀏覽波特曼和曼的書籍讓我相信,南部大安達曼語系具有相似的結構。詞彙表由兩類片語成:自由詞和粘附詞。自由詞都是指環境及其居民的名詞,例如 ra 表示“豬”。它們可以單獨出現。粘附詞是名詞、動詞、形容詞和副詞,它們總是與表示與其他物體、事件或狀態關係的標記一起存在。這些標記(具體而言,a-;er-;ong-;ot-或 ut-;e-或 i-;ara-;和 o-)來源於身體的七個區域,並附加到詞根上,通常作為字首,以描述諸如“內部”、“外部”、“上方”和“下方”之類的概念。例如,詞素 er- 修飾與外部身體部位有關的大部分事物,可以粘附到 -cho 以產生 ercho,意思是“頭部”。因此,豬頭是 raercho。

圖片來源:梅薩·舒馬赫

這種概念上的依賴性並不總是表示物理上的依附。例如,如果豬頭被切下來烤,表示無生命物體的標記 t- 將附加到 er- 以產生 ratercho;它不再活著,但仍然是一個豬頭。字尾 -icho 表示真正可分離的財產。例如,Boa-icho julu 的意思是“博阿的衣服”。

正如頭部(名詞)在概念上不能單獨存在一樣,動作的方式和效果也不能與描述動作的動詞分離。大安達曼語系中沒有表示農業或耕種的詞語,但有很多表示狩獵和捕魚的詞語,主要是用弓箭。因此,詞根 shile,意思是“瞄準”,有幾個版本:utshile,從上方瞄準(例如,瞄準魚);arashile,從遠處瞄準(例如,瞄準豬);和 eshile,瞄準穿刺。

形容詞和副詞也與它們的字首不可分割,字首賦予它們意義。例如,字首 er-,表示“外部”,產生了形容詞 erbungoi,表示“美麗”;動詞 eranye,意思是“聚集”;和副詞 erchek,或“快速”。字首 ong-,表示肢體區域,提供了 ongcho,“縫合”,這是用手指完成的事情,以及副詞 ongkochil,意思是“匆忙地”,通常適用於涉及手或腳的動作。同樣重要的是詞素 a-,它指的是嘴巴,更廣泛地說,指的是起源。它促成了名詞 aphong,表示“嘴巴”;和 Aka-Jero,表示“他的傑羅語”;形容詞 ajom,“貪婪”和 amu,“啞巴”;動詞 atekho,“說話”和 aathitul,“保持安靜”;以及副詞 aulu,“在...之前”。

這些研究證實,最初的 10 種大安達曼語系語言屬於同一個語系。此外,該語系是獨一無二的,因為它在每個結構層面上都具有基於人體的語法系統。少數其他土著語言,例如墨西哥的帕潘特拉託託納克語和秘魯和巴西的馬茨斯語,也使用指代身體部位的術語來構成單詞。但這些術語並沒有演變成抽象符號,也沒有傳播到其他每個詞類。

圖片來源:安維塔·阿比,大眾科學設計

最重要的是,該語系似乎起源於真正的古代。在多階段的演變過程中,描述不同身體部位的詞語已變成指代不同區域的詞素,並與內容詞融合以產生意義。連同遺傳證據(表明大安達曼人在與世隔絕的環境中生活了數萬年),該語法表明該語系起源於非常早期——那時人類透過自己的身體來概念化他們的世界。僅結構本身就讓人得以一窺古代世界觀,在這種世界觀中,宏觀世界反映了微觀世界,並且存在的一切或發生的一切都與其他一切密不可分地聯絡在一起。

祖先,鳥類

一天早上在海峽島上,我聽到博阿·老在和她餵養的鳥說話。我躲在門後聽了很長時間,然後出來問她為什麼要和它們說話。

“它們是唯一能聽懂我說話的人,”她回答道。

“為什麼?”我問道。

“你不知道它們是我們的祖先嗎?”

我試圖抑制住驚訝的笑聲,但博阿聽到了。“是的,它們是我們的祖先,”她斷言道。“這就是為什麼我們不殺死或獵殺它們。你應該去問問納奧·小;他可能知道這個故事。”

納奧一時想不起來,但幾天後,他講述了一個名叫米特的孩子去釣魚的故事。他抓到了一條魷魚,在海灘上清理魷魚時,他被一條名叫 Bol 的大魚吞噬了。他的朋友和家人來尋找他,並意識到他被一條 Bol 吃掉了。帕特卡是最聰明的年輕人,他追蹤了魚留下的髒汙痕跡,在淺水中找到了 Bol,它的頭埋在沙子裡。它非常大,所以帕特卡、本傑和其他人高聲呼喚最強壯的人考洛,考洛趕到並殺死了這條魚。

米特活著出來了,但他的四肢麻木了。他們在海灘上點燃了一堆火,用火溫暖他,一旦他康復,他們決定吃掉這條魚。他們把它放在火上烤。但是他們疏忽了,沒有好好清理魚,魚炸開了——把在場的所有人都變成了鳥。從那時起,大安達曼人就與 Mithe(安達曼鵑鳩)、Phatka(印度烏鴉)、Benge(安達曼蛇雕)、Kaulo(白腹海雕)、Celene(蟹鴴)和其他他們視為祖先的鳥類具有特殊的親緣關係。

在大安達曼人的自然觀中,最重要的區別是 tajio(活著的)和 eleo(非活著的)。生物是 tajio-tut-bech,“長著羽毛的生物”——也就是說,屬於天空;tajio-tot chor,“長著鱗片的生物”,或屬於水;或 tajio-chola,“陸地生物”。在陸地生物中,有 ishongo(人類和其他動物)和 tong(植物和樹木)。這些類別,連同外觀、運動和習性的多種屬性,構成了一個詳盡的分類和命名系統,我記錄了特別是鳥類的分類和命名系統。有時,大安達曼語名稱的詞源與英語名稱相似。例如,Celene 由表示“螃蟹”和“刺”的詞根組成,之所以這樣命名是因為它用堅硬而尖的喙敲碎並吃螃蟹。

大安達曼人對自然環境極其詳細的理解——納奧·小至少說出了六種海濱和 18 種以上的氣味——表明這是一種以深深的愛和敏銳的興趣觀察自然的文化。他們將自然視為一個整體,試圖研究構成這個整體的力量的交織。空間是一種文化構建,由精神、動物和人類沿垂直和水平軸的運動定義。在大安達曼人的世界觀中,空間及其中的所有自然元素——太陽、月亮、潮汐、風、陸地和森林——共同構成了宇宙。在這種整體觀中,鳥類、其他生物和精神都相互關聯,並且是空間概念不可或缺的一部分。

時間也是相對的,根據自然事件進行分類,例如季節性花朵的盛開、蜂蜜的供應——可以稱之為蜂蜜日曆——太陽和月亮的運動、風的方向、食物資源的可用性以及狩獵魚或其他動物的最佳時間。因此,當 koroiny auro 花盛開時,海龜和魚都很肥;當 bop taulo 花盛開時,bikhir、liot 和 bere 魚很豐富;當 loto taulo 花盛開時,是捕捉 phiku 和 nyuri 魚的最佳時間;當 chokhoro taulo 花盛開時,豬最肥,是獵殺它們的最佳時間。

即使“早晨”和“晚上”也是相對的,取決於誰體驗它們。例如,要說“我明天拜訪你”,可以使用 ngambikhir,表示“你的明天”。但在句子“我明天完成這件事”中,這個詞將是 thambikhir,“我的明天”。時間取決於參與事件的人的視角。

大安達曼人的神話表明,他們最早的祖先居住在天空中,正如納奧·小對我講述的另一個故事中所說的那樣。第一個人從竹子的空心處出來,找到了水、塊莖、細粘土和樹脂。他塑造了一個陶罐,用樹脂點燃了火,在罐子裡煮了塊莖,並享用了一頓豐盛的晚餐。然後他製作了一個粘土人像,並把它放在火上。令他驚訝和高興的是,它變成了一個女人。他們生了很多孩子,非常幸福。在地球上生活了很長時間後,這對夫婦離開了,前往雲層之上的地方,切斷了與這個世界的所有聯絡。

當納奧·小講述這個創世故事時,眼淚順著他的臉頰流了下來,這個故事包含了生命的所有要素:水、火、土、空間和空氣。對於這個孤獨的男人——他的妻子多年前離開了他,和另一個男人在一起——按照自己的意願創造一個伴侶是最浪漫的寓言。當我第一次向他要故事時,他說他 40 年來沒有聽過任何故事,也沒有故事給我。但在許多個夜晚,蟋蟀鳴叫,青蛙在外面叫喚,他告訴了我 10 個珍貴的故事——對於一種瀕臨滅絕的語言來說,這幾乎是聞所未聞的。我們如此投緣的原因之一也許是我們都是 raupuch——失去兄弟姐妹的人。納奧·小震驚地得知,英語和任何印度語言中都沒有這樣的詞。“為什麼?”他問道。“你們不愛你們的兄弟姐妹嗎?”

納奧·小於 2009 年 2 月離開了這個世界。他的英年早逝帶走了一座永遠無法復活的知識寶庫,並讓我再次成為 raupuch。博羅·老於當年 11 月去世,博阿·老於 2010 年 1 月去世,留下了她的聲音在幾首歌中。利喬於 2020 年 4 月去世。目前只有三個人——佩傑、戈拉特和諾埃——說一種大安達曼語系語言,就他們而言是傑羅語。他們都已年過 50 歲,並患有各種疾病。整個語系都面臨著迫在眉睫的滅絕風險。

在今天人類使用的約 7,000 種語言中,一半將在本世紀末消失。在全球化、城市化和氣候變化的時代生存,迫使土著社群用主流社會的生活方式和語言取代他們的傳統生活方式和語言。當老一代人無法再向年輕一代傳授語言時,一種語言就註定要消亡。每失去一種語言,我們就會失去關於人類生存、感知、自然和生存的大量知識。用博阿·老的話來說:“一切都消失了,什麼都不剩了——我們的叢林、我們的水、我們的人民、我們的語言。不要讓語言消失!緊緊抓住它!”