大約10萬年前,當尼安德特人還居住在南歐的洞穴中時,一顆恆星誕生了。它誕生於金牛座分子云這個恆星工廠內,當時一團氣體坍縮並被點燃。然後,剩餘的物質開始冷卻並在它周圍凝聚,形成塵埃顆粒和朦朧的氣體包層。

2014年9月,來自那顆炙熱的年輕恆星及其周圍環境的部分光線,落入了位於智利阿塔卡瑪沙漠(地球上最乾燥的沙漠)高原上的66個銀色拋物面天線中。光子花了450年的時間才完成這段旅程。天文學家們一直在等待。他們正在對阿塔卡瑪大型毫米/亞毫米波陣列(ALMA)進行測試,該陣列的無線電天線間隔可達15公里。由於天線之間有如此長的跨度,它們可以像高解析度接收器一樣工作,分辨出小於一毫米的低溫物體。

當望遠鏡團隊將ALMA對準名為HL Tauri的年輕恆星時,他們期望看到一片明亮的塵埃和氣體模糊區域。然而,當ALMA的超級計算機將這些光子拼接在一起時,影像解析成一個具有清晰環狀結構的圓盤,環狀間隙似乎是由圍繞中心恆星執行的小型、幼年行星蝕刻而成。它看起來像一個毛茸茸茸的橙色土星。它看起來不像天文學家以前見過的任何東西。

支援科學新聞事業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞事業: 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保未來能夠繼續講述關於塑造我們當今世界的發現和思想的具有影響力的故事。

“我一直在翻看他們的論文,心想,‘真正的影像在哪裡?這顯然是一個模型,’”馬薩諸塞州阿默斯特學院的天文學家凱特·福萊特說。

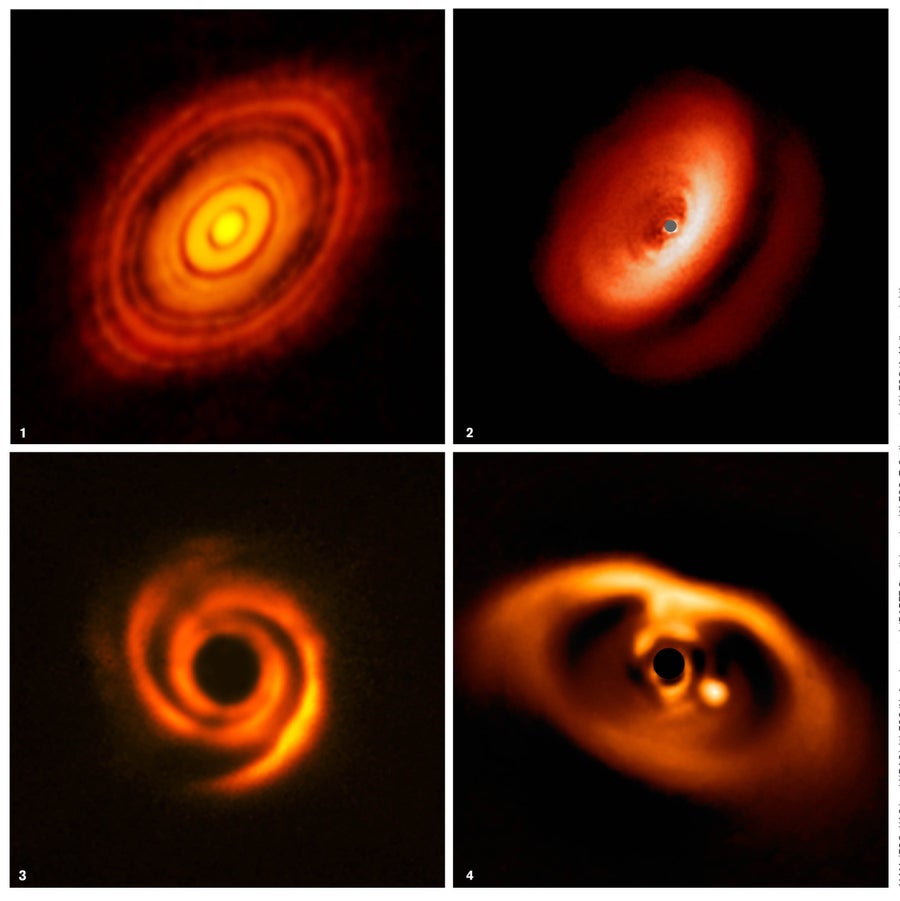

研究人員捕捉到的是行星孕育地的照片——幼年行星正在HL Tauri周圍的氣體和塵埃盤中形成。這一觀測標誌著新興的行星盤成像領域開始了一場革命。自那以來的四年裡,天文學家捕捉到了許多其他系統的“嬰兒照片”。這些行星形成區域展現出各種各樣的模式。有些是整潔的橢圓形,軌道清晰如賽道。另一些則像微型星系,漩渦狀的旋臂分支成開放的弧形。

最新的觀測結果,包括4月和7月宣佈的結果,揭示了正在被塑造的行星,塵埃和氣體流入球狀、熾熱的幼年世界。

但隨著年輕行星系統種類越來越多,研究人員正努力將他們的觀測結果與當前關於我們太陽系和其他星系如何形成的理論相調和。自從天文學家開始發現遙遠恆星周圍的行星以來,這些觀點一直處於動盪之中——現在這個名單上的行星數量已達數千顆。太陽系在靠近太陽的地方有岩石行星,在更遠的地方有巨型氣體球,但各種各樣的系外行星不遵循任何整齊的模式。隨著研究人員發現行星正在誕生的證據,世界構建的規則手冊變得越來越複雜。儘管如此,天文學家們希望,見證這樣的分娩陣痛將有助於闡明所有行星系統(包括我們自己的太陽系)是如何形成的。“我們在這些星盤中看到了各種各樣的結構,即使在非常年輕的時候,”福萊特說。“甚至比我們傳統上認為行星應該形成的時間還要早。”

碰撞與凝結

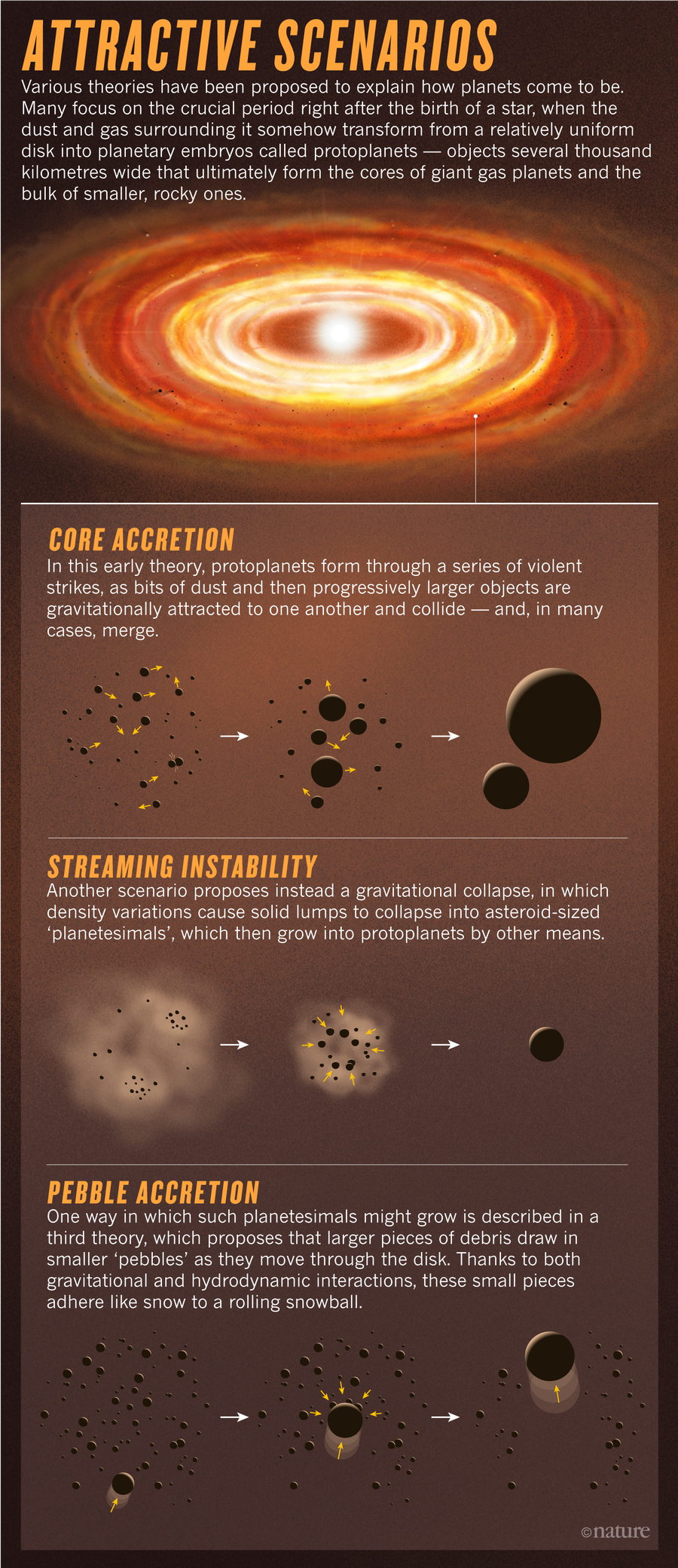

關於太陽系如何形成的普遍理論可以追溯到德國哲學家伊曼努爾·康德。1755年,他設想太陽和行星是由一片星雲狀的氣體和塵埃雲緩慢坍縮和扁平化而形成的。今天,被廣泛接受的關於這一過程如何展開的通用模型認為,太陽在分子云(一個充滿氣體分子的恆星工廠)內部坍縮。在恆星形成後,會殘留一個氣體和塵埃環,冷卻並逐漸凝結成更大的顆粒,然後變成更大的、小行星大小的天體,稱為星子,最終變成行星。

自20世紀70年代以來,理論家們一直在完善這一過程的細節,考慮到太陽系中行星的分佈以及隕石(太陽系形成過程中的碎屑)的化學成分。到21世紀初,他們已經確定了兩種不同的製造岩石行星和氣體巨星的方案(見“有吸引力的方案”)。

在一種稱為核吸積的理論中,岩石物質猛烈撞擊在一起,熔化、凝結並形成更大的天體,逐漸形成原行星——直徑數千公里的緊湊胚胎世界。憑藉其引力,原行星在行星盤中執行時,可以吸引大量的氣體包層。這可能使它們變態為巨型行星的核心,例如木星;或者,它們的生長可能最終停滯在巖球階段,就像地球、火星和其他類地行星發生的那樣。

其他人則認為,太陽系的形成並非透過劇烈的碰撞,而是透過一種凝結的方式。在這種稱為流不穩定的情景中,恆星周圍的氣體和塵埃迅速冷卻並開始漂移,變得集中並在自身引力作用下坍縮。圓盤中釐米級的塵埃和冰形成聚集體,這些聚集體生長成1到100公里大的更大、更密的天體。然後,透過其他過程,這些天體生長成更大的行星胚胎,並最終形成行星。

ALMA拍攝的影像,顯示年輕恆星HL Tauri周圍的物質盤中正在成長的行星蝕刻出的間隙(1)。SPHERE拍攝的IM Lupi周圍的塵埃盤(2)。HD 135344B周圍的螺旋盤(3)。PDS 70周圍氣體巨星的光芒(4)。ALMA(ESO、NAOJ和NRAO)(1)ESO/H. Avenhaus et al. /DARTT-S合作專案(2)ESO,T. Stolker et al.(3)ESO/A. Müller et al.(4)

但這些想法都不能完全解釋我們看到的宇宙。以木星為例,它包含了太陽誕生時遺留下來的絕大部分物質。最大的問題之一是,這顆行星是如何快速地成長出一個足夠大的核心,以吸走其大部分質量的;星子之間的碰撞需要數百萬年的時間。但理論家們認為,圍繞年輕太陽的“原始盤”氣體和塵埃會在其形成後的100萬到1000萬年內消失,因為氣體消散,塵埃螺旋狀地落入恆星。(更復雜的是,美國宇航局的朱諾號探測器最近揭示,木星的核心比預期的還要大,這意味著形成過程一定非常迅速。)木星的位置也很難解釋。自20世紀70年代以來,理論家們一直在推測,行星在形成或與其他新興行星碰撞時,可能會從一個軌道遷移到另一個軌道。

行星形成理論的裂縫在21世紀初變得更加嚴重,因為其他行星系統的發現開始湧入。一些恆星擁有大型行星,這些行星只需幾天就能完成繞恆星的軌道執行。其他行星在其宿主恆星周圍的距離如此遙遠,以至於木星看起來像是太陽的近鄰。儘管隨著硬體和軟體的改進,模擬變得越來越複雜,但核吸積模型和流不穩定模型都不能很好地解釋如此巨大的世界是如何形成的,以及它們與恆星的距離如此之遠的原因。

2012年,出現了一種可以解釋遙遠行星的情景。瑞典隆德大學的天文學家安德斯·約翰森和米歇爾·蘭佈雷希茨設計了核吸積和流不穩定情景的變體。在他們的理論中,被稱為卵石吸積,剩餘的恆星形成物質組裝成鬆散的塵埃和卵石集合體。已經形成的星子在其中游動,然後透過積累更多的卵石迅速生長,就像雪球在下坡時越滾越大一樣。約翰森說,在這種情景中,行星將從恆星原始盤的邊緣開始,並在向內遷移時收集卵石。根據世界之間的引力相互作用,它可能最終非常靠近其宿主恆星,或者遠離它。天文學家認為,木星和土星可能在太陽系早期經歷了這樣的遷移。

卵石吸積作為一種解釋HL Tauri等系統的方式,迅速獲得了普及,HL Tauri系統的發光塵埃中蝕刻出的黑暗環,似乎孕育著不到10萬年的行星。“這些黑暗環中可能存在年輕的行星,”俄克拉荷馬州諾曼市俄克拉荷馬大學的天文學家馬修·克萊門特說。“這對我們來說確實具有啟發意義。從某種程度上說,這是對行星生長非常快的肯定。”

總計

雖然卵石吸積可以解釋行星如何快速變大,但它並沒有為行星的種子——雪球的開端——最初是如何形成的提供太多見解。

挑戰在於彌合釐米級塵埃顆粒與月球大小物體之間的差距。較早的模擬假設塵埃和氣體一起移動。“當人們在歷史上解決這個問題時,他們總是假設塵埃和氣體完全鎖定在一起,”帕薩迪納市加州理工學院的天文學家菲利普·霍普金斯說。

他和他實驗室的博士後研究員喬諾·斯奎爾一直在修改模型,將兩者分開,探索原行星盤中的複雜相互作用,這些相互作用會導致氣體像水流圍繞漂浮在溪流中的木棍一樣圍繞塵埃顆粒旋轉。這些重新定向的氣流迅速變得湍流和不穩定,迫使塵埃像洪水碎片一樣聚集在一起。霍普金斯說,這種建模可能有助於闡明星子聚集的基本原理。“這真的可能會改變故事。”

致謝:《自然》雜誌

但當理論家們擺弄吸積卵石和漩渦氣體時,另一個問題潛伏在幕後。2013年,倫敦帝國學院的天體物理學家蘇班喬伊·莫漢蒂和現任英國卡迪夫大學天文學家簡·格里夫斯發表了金牛座分子云中原行星盤的初步調查。他們使用的天文臺不夠強大,無法清晰地分辨出像ALMA在HL Tauri周圍看到的那樣的圓盤中的凹槽,但當研究人員統計出似乎存在的氣體和塵埃量時,他們發現中等大小的恆星擁有的圓盤所包含的質量比預期的要少得多。

今年夏天,德國加興歐洲南方天文臺(ESO)的天文學家卡洛·馬納拉再次進行了觀察,發現這種情況在整個銀河系中都是如此。他發現,原行星盤的質量僅為類似恆星周圍系外行星總質量的一小部分——有時甚至低至1%。這意味著行星系統比製造它們的物質還要大。

無論對這種看似不可能的情景作何解釋,理論家們都將不得不認真對待其影響。為了解釋系外行星的觀測結果,他們通常從大量的物質開始。“你需要圓盤中有大量的質量,[以便它]對自身施加引力,像種子一樣行動,並在自身上坍縮,”格里夫斯說。

這裡可能還有更多肉眼看不到的東西。例如,圓盤中可能存在望遠鏡難以捕捉到的物質。或者,正如馬納拉和他的同事,法國尼斯蔚藍海岸天文臺的動力學家亞歷山德羅·莫爾比代利所建議的那樣,天文學家可能只看到了快照;恆星可能正在從原行星盤外部、從塑造它們的分子云中吸積新的物質。

這種盜竊行為可能很難被發現。但在2017年發表的研究中,歐洲南方天文臺的天體物理學家顏和偉和他的同事描述了兩股似乎與HL Tauri的圓盤相連的氣流——儘管他們無法判斷氣體是流向恆星還是遠離恆星。莫爾比代利說,如果氣體流向恆星,那麼流入的氣體將產生廣泛的影響,因為它也會影響圓盤的溫度、密度和磁性等因素。發現這些流動的證據表明,恆星和行星在形成和生長過程中並非與更大的宇宙隔絕。“圓盤不是在一個盒子裡的,”他說,“這也是我們對圓盤思考方式的一場革命。”

行星動物園

似乎理論家們已經有足夠多的問題需要解決,行星孕育地的觀測結果仍在不斷積累。最新的發現為以下觀點提供了支援:行星在恆星生命的早期形成,並且與恆星的距離差異很大。

而且,提供影像的不僅僅是ALMA。天文學家們還求助於安裝在歐洲南方天文臺甚大望遠鏡上的SPHERE儀器。它也位於阿塔卡瑪沙漠,在ALMA以南約六小時車程的地方。SPHERE有一個可以消除大氣模糊效應的系統,以及一個可以阻擋星光的濾光片。今年4月,天文學家宣佈,他們使用它捕捉到了圍繞八顆年輕類太陽恆星的各種各樣的圓盤。有些像寬闊的盤子,有些有明顯的賽道狀橢圓形,還有一些像中心噴射出射流的星系。這種多樣性表明,行星形成是一個複雜的過程,會產生許多可能的結果。

僅僅兩個月後,訊息傳來,ALMA已被用於拍攝可能是有史以來最年輕的系外行星,這些行星圍繞著一顆距離地球約100秒差距(330光年)的400萬年恆星執行。ALMA在觀察小型低溫物體時最為敏感,它無法直接看到行星反射的星光。但是,恆星圓盤中一氧化碳氣體的漩渦表明,有三顆行星——每顆行星的質量大約是木星的質量——正在軌道上執行,迫使氣體繞著它們流動,就像岩石控制著溪流的流動一樣。

不甘示弱的是,將SPHERE轉向另一顆名為PDS 70的年輕恆星的天文學家,設法直接拍攝到了一顆氣體巨星的影像。這顆行星繞其恆星執行的距離是木星繞太陽執行距離的四倍,並且仍在吞噬其原始塵埃和氣體盤中的物質。這一觀測證實了氣體行星(如木星)在與恆星非常遠的距離處形成的預測。

另一種儀器,雙子座行星成像儀(GPI),安裝在智利安第斯山麓的雙子座南望遠鏡上,也一直在捕捉嵌入行星的圓盤,包括一顆巨大的氣體巨星,它似乎支援行星形成的核吸積情景。隨著更多觀測結果的湧入,關於這些年輕的孕育地是否真的孕育著行星——而不是,例如,顯示出圓盤中的不穩定性的揮之不去的疑慮正在被消除。“我們看到的所有特徵幾乎都可以很容易地用行星來解釋,”在GPI工作的福萊特說。

但最新的發現也向天文學家表明,宇宙比我們最先進的理論所能預測的還要複雜和細節豐富。一些天文學家意識到,他們十年前所做的理論工作已經不再有效,但他們仍然不確定如何修復它。

“總是會有那個方面;我對過去所做的事情不再正確感到難過。但事實是,它從來都不是正確的,”法國波爾多天體物理實驗室的天文學家肖恩·雷蒙德說。“但願這是一個進步。”

觀測可能在解決問題方面用途有限。ALMA和其他射電天文臺可以看到年輕恆星周圍的塵埃和氣體,而SPHERE和GPI等光學儀器可以看到嵌入其中的圓盤和行星,這些圓盤和行星被反射的星光照亮。但是,微小的碎片和1000公里大小的世界之間的範圍仍然是不可見的。

儘管如此,當前和未來的望遠鏡可能有助於填補一些空白。格里夫斯說,天文學家可以超越ALMA的毫米級視覺,達到釐米級範圍,藉助英國的默林陣列等望遠鏡以及即將到來的平方公里陣列(將設在南非和澳大利亞西部)進行更高解析度的射電觀測。這些觀測可能部分彌合塵埃和原行星之間的差距。格里夫斯熱切期待著發現釐米級物質圍繞著未來可能成為岩石行星的物質旋轉。“看到圓盤中的一個點表明一顆地球正在距其恆星類似地球的距離處形成——這至少對我來說是新的聖盃。”

由於對原行星盤的觀測仍處於起步階段,行星形成的完整故事可能比任何人預期的都要複雜,而且觀點很可能會被推翻,然後再被推翻。“舉個例子,太陽系似乎甚至不是最常見的系統。我們有點奇怪,”克萊門特說。“事實證明,那裡存在著大量的複雜性。”

本文經許可轉載,並於2018年12月4日首次發表。