我們是孤獨的嗎?在1977年8月15日的那一刻,答案似乎可能是否定的。那天晚上,俄亥俄州立大學的大耳朵射電天文臺接收到了來自太空的異常強烈的傳輸訊號。該訊號持續至少72秒,頻率極其特定,似乎沒有任何自然天體物理現象的特徵。相反,它類似於我們對外星智慧生物人為來源的預期。

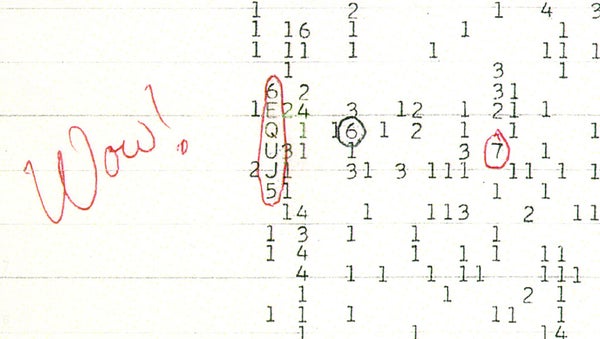

這個無線電訊號出現得快,消失得也快,此後在漫長而沒有回應的搜尋地外文明(SETI)中,再也沒有探測到過它或任何與之非常相似的訊號。 “哇!”訊號的名字來源於一位SETI研究人員在記錄的列印輸出上潦草寫下的驚歎語。關於它的各種解釋也應運而生。也許它是來自彗星的奇怪輻射。許多研究人員認為,它很可能某種形式的人為無線電干擾。或者,也可能僅僅是來自某個極其先進的宇宙文明的資訊——即使是現在,這種可能性也尚未被明確排除——當然,這並非是由於科學家的缺乏嘗試。

最新的解釋於上週由三位天文學家在一篇預印本中提出,該預印本尚未經過同行評審。再次抱歉,它仍然不是外星人。研究人員懷疑,“哇!”訊號是由來自一顆被稱為磁星的超磁化、超高密度恆星的耀斑撞擊寒冷的星際氫氣雲時產生的。耀斑導致雲層在無線電波長中發出白熾光,而這種快速而猛烈的爆發被大耳朵探測到。

支援科學新聞事業

如果您喜歡這篇文章,請考慮支援我們屢獲殊榮的新聞事業,方式是 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續報道有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事。

主要作者阿貝爾·門德斯是波多黎各大學行星宜居性實驗室主任,多年來一直認為“哇!”訊號僅僅是儀器故障。但在仔細研究了來自已故的偉大阿雷西博天文臺檔案資料中意外發現的幾個有些類似於“哇!”的訊號後,他和他的同事現在懷疑,1977年那聲著名的驚呼是由一種非常罕見的天體物理無序現象引起的。

“我會說,哇——我從沒想過。我從沒想過‘哇!’訊號是真的,並且是由某種奇怪的天體物理現象產生的,”門德斯說。

其他天文學家讚賞這種解決這個長期謎題的新嘗試。然而,這種深空衝突究竟是如何產生“哇!”訊號的,目前尚不完全清楚。“它有潛力,但細節仍然相當不足,”俄勒岡大學的射電天文學家伊薇特·森德斯說,她沒有參與這項新工作。

研究人員的耀斑-氫雲碰撞故事“絕對有點推測性,”研究合著者凱文·奧爾蒂斯·塞巴洛斯說,他是哈佛-史密森尼天體物理中心的天體物理學研究生。“我們不是說這絕對是事實。我們是說這是一個非常令人興奮的假設。”

尋找可疑的無線電波是一種流行的尋找外星人的方法。問題在於,而且一直以來都是,幾乎任何奇怪的發射原則上都可以解釋為某種罕見但完全自然的天體物理現象,從黑洞打嗝到行星大氣層抽搐。在這種情況下,區分“自然”和“人為”的關鍵——以我們自己的地面傳輸為例——是後者往往是窄帶的,集中在非常小的無線電頻率範圍內,而不是遍佈巨大的範圍。它們通常也具有旨在編碼資訊的結構。

搜尋恆星中此類人為傳輸訊號的科學家們本身也可能相當專注,通常更喜歡掃描特定頻率:1,420兆赫茲。中性氫是最簡單的元素,它自然會在這個頻率上發射無線電波,這可能是所有天文學家——無論是人類還是其他智慧生物——都會知道的事情。(此外,更幸運的是,1,420 MHz 位於電磁頻譜的一個狹窄頻段內,根據國際協議,該頻段在地球上被禁止用於人為傳輸。)這些因素的匯合使該頻率成為 SETI 的最愛。

“哇!”訊號不僅是窄帶訊號,而且還正好位於 1,420 MHz 的最佳頻段,並且強度是任何觀測到的背景噪聲的 30 倍。它的天體來源無法精確定位。它似乎來自人馬座中一個密集的星團 M55 附近。它看起來像某種有意重複的傳輸。但是,在我們的資料庫中只有 72 秒的片段,隨後沒有來自該天空區域的進一步探測,沒有人能確定。

“‘哇!’訊號在 SETI 社群中一直存在爭議,”賓夕法尼亞州立大學的天文學家傑森·賴特說,他沒有參與這項新工作。“獲得無法完全解釋的一次性訊號非常常見。”賴特指出,大多數時候,這種異常現象都顯示出它們是儀器故障或攔截到看起來很奇怪的、人為無線電傳輸。

門德斯和他的團隊好奇“哇!”訊號是否真實,因此決定透過挖掘現已廢棄的阿雷西博天文臺的檔案資料來檢視是否能找到任何類似的東西,阿雷西博天文臺幾十年來一直是人類最大、最靈敏的單碟射電望遠鏡。令他們驚訝的是,他們發現了“與‘哇!’訊號非常相似的訊號,”塞巴洛斯說——幾個在 1,420 MHz 這一令人夢寐以求的頻率附近跳動的窄帶無線電發射。總的來說,該團隊的分析揭示了阿雷西博在 2020 年 2 月至 5 月期間,在對天空小而分散的區域進行短暫且斷斷續續的掃描中記錄到的大約一小時的觀測時間內,共記錄了八個類似於“哇!”的訊號。這些訊號都位於或非常接近 1,420 MHz,但強度卻是近半個世紀前轟擊大耳朵的訊號的 50 到 100 倍。

在如此短的時間內看到如此多空間分散的類似“哇!”的訊號表明其起源是自然的——最明顯的罪魁禍首是無數發出 1,420 MHz 輻射的中性氫雲,天文學家長期以來都知道這些雲在星際空間中很常見。門德斯和他的合著者認為,也許大耳朵在 1977 年那個命運之夜恰好指向了其中一個雲。並且由於它受到了強大輻射源的轟擊,這個通常寒冷的雲反而以 1,420 MHz 的無線電波明亮地發光。

要產生如此強烈的無線電爆發,最初的輻射衝擊必須是猛烈的。即使是超新星爆發傾瀉到雲層中並壓縮它也不夠:那會釋放出大量的無線電波,但它們會發生在很寬的頻率範圍內。相反,該團隊假設,定向的 X 射線和伽馬射線爆發——可能是來自磁星的耀斑——可能以驚人的強度撞擊了氫雲,結果產生了強大的窄帶輝光,我們將其記錄為,嗯,“哇!”

這種明亮、定向的無線電波發射被稱為脈澤(無線電領域的雷射)。在這種情況下,它是一種氫脈澤。太空中的氫脈澤非常罕見,但已被觀測到幾十年。然而,尚未明確探測到 1,420 MHz 的脈澤——儘管這種發射已經在實驗室中製造出來,並且有一些理論工作部分解釋了它們可能如何在自然界中出現,但天體物理學家認為這個過程在太空中極不可能發生。這項研究表明,它可以在自然界中以某種方式發生,但物理學的具體細節仍然模糊不清。

“我喜歡這種創造力,”國際宇航科學院 SETI 常設委員會主席邁克爾·加勒特說,他沒有參與這項新工作。“但我覺得這有點牽強。” 幾個不可能的事情需要同時發生:大耳朵恰好在觀察天空的精確快照,其中磁星耀斑撞擊了氫雲。並且恰好產生了該精確窄帶頻率的氫脈澤——這種天體事件以前從未被觀測到過——以便大耳朵能夠探測到它。

“這當然不是不可能的,”森德斯說,阿雷西博接收到的類似“哇!”的訊號使研究作者的論點引人入勝。然而,就目前而言,他們的假設需要更多的天體物理學理論工作來支援它,並解釋自然界如何製造這種特定型別的脈澤。她說,最終,原始訊號的窄帶性質——推定技術的關鍵特徵——意味著某種人為無線電干擾是更可能的解釋。

當然,它的窄帶特徵仍然可能意味著“哇!”訊號的起源是非人類技術——來自銀河系或其他星系中其他智慧生物的有意傳輸。那麼,最終會是外星人嗎? “不,我不這麼認為,”門德斯說。他指出,夜晚發生的其他任何事情都沒有實現 SETI 對首次接觸的希望,那麼為什麼這件事會如此不同呢?一次又一次,每次對地外文明低語的誘人暗示最終都被證明是對深奧的天體物理學的誤解迴響。以“哇!”開始的事情,到目前為止,都以“唉”結束。