世界感覺像被點燃了一樣;加拿大和歐洲的野火、中國的洪水以及一波又一波打破紀錄的熱浪佔據了眾多頭條新聞。

時間正在快速流逝的感覺非常真實。而且很容易相信世界無法解決重大的環境問題。這種無助感是我個人與之一搏十多年的東西。但這種感覺是行動的障礙:當我們之前呼籲行動時,沒有任何改變,那麼我們為什麼要期待這次會有什麼不同呢?

但我們過去的努力告訴我們,希望是存在的。世界已經解決了當時看似無法克服的重大環境問題。我在“資料看世界”組織工作,多年來一直關注這些問題是如何演變的,我認為值得研究這些問題,不僅是為了希望,也是為了瞭解哪些方面做得對,以及哪些方面可以幫助我們應對今天的危機。一個令人大開眼界的例子是酸雨;研究世界如何解決這個具有地緣政治分裂性的問題,可以為我們今天如何應對氣候變化提供一些啟示。

關於支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保有關塑造我們今天世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

酸雨已經基本上從公眾對話中消失了,但它曾是 20 世紀 90 年代首要的環境問題。曾經,它是美國和加拿大之間最大的雙邊外交問題之一。

酸雨——含有高濃度硫酸或硝酸的降水——主要由二氧化硫引起,二氧化硫是一種燃燒煤炭時產生的氣體。它對生態系統產生了嚴重影響。它溶解了古老的雕塑,剝奪了森林的樹葉,浸出了土壤中的養分,並汙染了河流和湖泊。來自英國的排放物會飄到瑞典和挪威;來自美國的排放物會飄到加拿大。就像氣候變化一樣,它跨越國界,沒有哪個國家可以單獨解決它。

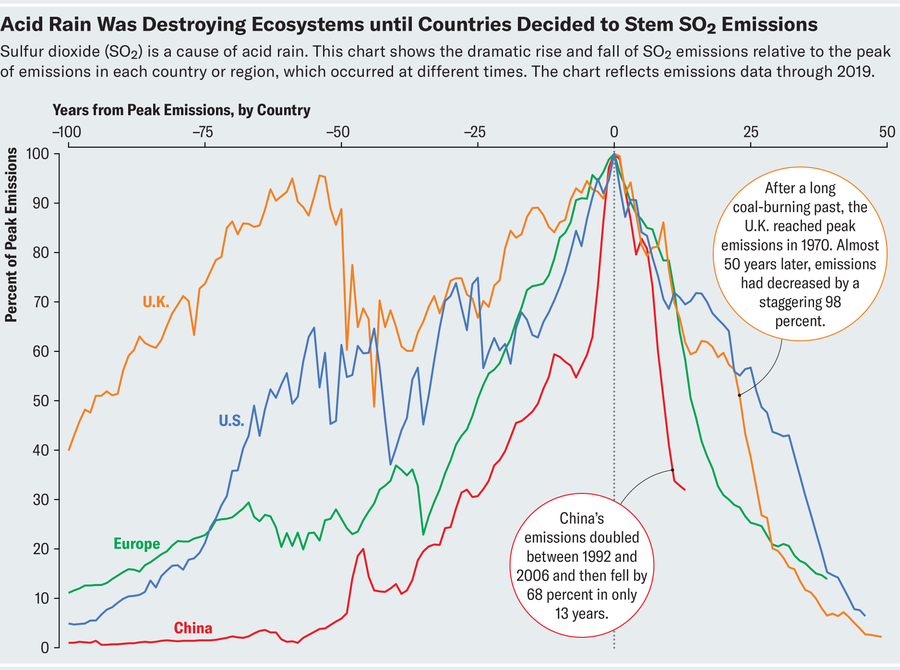

這是一個經典博弈論問題;結果不僅取決於一個國家的行動,還取決於其他國家的行動。只有當國家知道其他國家也願意這樣做時,它們才會採取行動。這一次,他們集體採取了行動。政府官員簽署了國際協議,對發電廠實行排放限制,並開始減少煤炭燃燒。干預措施非常有效。在歐洲,二氧化硫排放量下降了84%,在美國下降了 90%。一些國家將其減少了98% 以上。

我們在臭氧層方面也做了類似的事情。臭氧層空洞是一個很大的協調問題。沒有哪個國家單獨對世界臭氧層消耗物質的排放負責。因此,各國單獨採取主導地位幾乎沒有好處,反而有一些壞處。他們會花錢並實施不受歡迎的環境政策,但對全球問題沒有太大影響。大幅削減排放的唯一方法是讓許多國家加入進來。這依賴於國際合作。然而,世界解決了這個問題。在各國簽署《蒙特利爾議定書》後,臭氧層消耗物質的排放量下降了 99% 以上。

圖片來源:約翰·奈特;來源:資料瀏覽器:空氣汙染,“資料看世界”

我們從解決酸雨和臭氧層空洞中學到的經驗可以應用於應對整體氣候變化。

首先,技術成本確實很重要。脫硫技術的成本效益比是解決酸雨的關鍵。安裝洗滌器的成本很高,但並非預算破裂。如果成本過高,各國就不會進行轉換。

同樣,廉價的低碳技術對於氣候變化至關重要。低碳技術過去很昂貴,但在過去十年中,太陽能的價格下降了90% 以上。風能的價格下降了 70% 以上。自 1990 年以來,電池成本暴跌了98%,從而降低了電動汽車的成本。在全球範圍內,每售出七輛新車中就有一輛是電動汽車。在歐洲,每五輛中有一輛,在中國,每三輛中有一輛。

與此同時,各國正在意識到不轉向清潔能源的潛在成本,無論是氣候損害(國內或海外)的形式,還是與動盪的化石燃料市場捆綁在一起。

其次,氣候協議和目標需要時間演變。談判是漫長的。臭氧層空洞和酸雨並非透過桌上的第一份國際協議就得到解決的。最初的目標過於保守,不足以產生足夠大的影響。但隨著時間的推移,各國提高了雄心,修改了協議,並追求了更高的目標。

這是《巴黎氣候協定》的基本原則。各國同意加大承諾,將全球氣溫升幅控制在 1.5 攝氏度或 2 攝氏度以下。雖然這種情況一直在發生,但絕對不夠快。世界正朝著到 2100 年升溫約 2.6 攝氏度的方向發展。這非常糟糕。但這仍然比我們在 2016 年的方向低一度。各國政府已經加強了行動,也提高了目標數字。就像酸雨或臭氧層空洞一樣,他們需要不斷追求更高的目標。如果每個國家都履行其承諾,世界將把氣溫升幅控制在 2 攝氏度以內。如果他們按時實現淨零排放承諾,我們可能會偷偷降到 2 攝氏度以下。

最後,民選官員的立場比他們的黨派歸屬更重要。環境問題不必具有如此大的政治分歧。酸雨曾是羅納德·里根總統執政時期美國的兩黨分歧。但最終採取行動的不是民主黨人;而是他的共和黨繼任者喬治·H·W·布什。在就職之前,布什承諾成為“環保總統”,這對於今天的許多右翼領導人來說是一個大膽的立場,但如果我們想要制定和實現這些崇高的目標,就需要看到這種立場重現。在英國,即使在政治右翼中,對淨零排放也存在強大的公眾支援。瑪格麗特·撒切爾——可以說是英國有史以來最右翼的領導人之一——是最早認真對待氣候變化的人之一。

德國前總理安格拉·默克爾是現代親氣候保守派領導人的典範。默克爾是一位受過科學訓練的科學家,她始終承認氣候變化的威脅,並贏得了“氣候總理”的稱號。在 20 世紀 90 年代末,她領導了第一次聯合國氣候會議和《京都議定書》。2007 年,她說服八國集團領導人設定有約束力的減排目標。將環境問題定義為左右翼問題是錯誤的。如果我們要應對氣候變化,我們需要克服這種分歧。

氣候變化與我們之前解決的環境問題並非完全平行。這將更加困難;我們應該對此坦誠。這意味著重建支撐現代世界的能源、交通和食品系統。這將涉及每個國家和幾乎每個部門。但改變正在發生,即使它沒有登上頭條新聞。為了加速行動,我們需要期望事情可以更快地發展。這就是過去的教訓發揮作用的地方;我們應該利用它們來理解這些期望並非不切實際。改變可以快速發生,但不會自行發生;我們需要成為推動改變的人。

這是一篇觀點和分析文章,作者或作者表達的觀點不一定代表《大眾科學》的觀點。

本文的一個版本,標題為“我們從酸雨中學到了什麼”,已改編收錄在 2024 年 1 月號的《大眾科學》雜誌中。