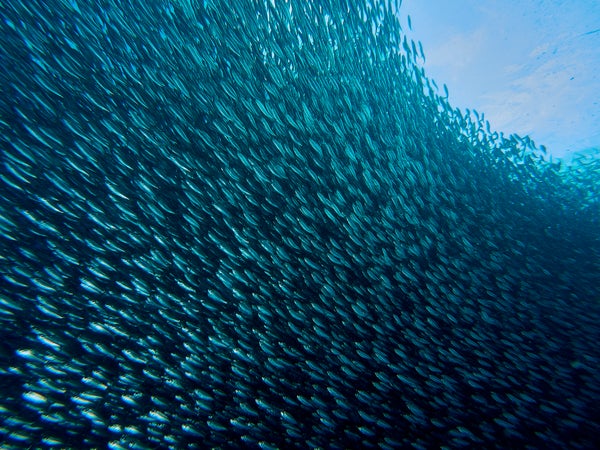

每天傍晚,當暮色讓位於黑暗之後,成群的海洋生物——從微小的浮游動物到巨大的鯊魚——從深海升起,在海面附近度過夜晚。它們在上層水域中盡情享樂,覓食和交配,然後在黎明前撤退回深海。

這種大規模運動被稱為晝夜垂直遷徙,通常被譽為地球上最大的同步遷徙。隨著地球在其軸線上自轉,海洋區域轉向或背離太陽光,它在世界各地不斷發生。

這種遷徙最早在19世紀初被記錄下來,當時博物學家喬治·居維葉注意到,被稱為水蚤的浮游生物——水蚤——在一個淺水淡水湖中以每日週期消失和重新出現。然後,在第二次世界大戰期間,出現了“深海散射層”的發現:海洋中的一個區域,意外地偏轉了海軍聲納的訊號,並在每晚神秘地消失,就像幽靈般的海床。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續講述關於塑造我們今天世界的發現和想法的具有影響力的故事。

斯克裡普斯海洋研究所的科學家馬丁·約翰遜提出了一個解釋:深海散射層可能是海洋動物遷移到海面。1945年6月,他在加利福尼亞州洛馬岬附近的水域進行了一次夜間考察,驗證了這個想法。他在一系列14次捕撈中捕獲的浮游動物、水母和各種甲殼類動物證實,移動層確實是由進行夜間遷徙的生物組成的。

從那時起,科學家們幾乎在他們觀察過的每個水體中都發現了這種有規律的通勤。“這在棲息地中是普遍存在的,”挪威北極大學的海洋科學家坎查納·班達拉說,“無論是海洋、淡水還是微鹹的海岸。它在地理位置上是普遍存在的,從熱帶到極地,並且在分類學群體中也是普遍存在的,從小型的浮游動物或浮游植物到大型鯨魚和鯊魚。”

儘管如此普遍,謎題仍然存在。研究表明,光線變化會觸發夜間遷徙,因此尚不清楚地球兩極附近水域中的動物——那裡有幾個月是持續陽光或完全沒有陽光——如何知道何時遷徙。研究人員正在努力理解這一點,以及確定各種生物何時進行遷徙——以及為什麼有些生物選擇根本不遷徙。

科學家們說,理解這些細微差別很重要,因為晝夜垂直遷徙就像一個巨大的傳送帶,將地表水中被啃食的碳輸送到深海——這些碳否則可能只是停留在海洋表面或返回大氣層。這是一個代價高昂的習慣:估計表明,僅浮游動物每年集體通勤所消耗的能量就相當於美國一年的能源消耗量。

班達拉說:“這是一個難以想象的能量量。”

月光下的晝夜遷徙

科學家們普遍認為,對於包括像水蚤這樣的浮游動物在內的許多生物來說,遷徙有助於它們避免被吃掉。白天,更深、更黑暗的水域為它們提供了躲避捕食者目光的庇護所。在食物更豐富的海面進行的訪問,在夜幕的掩護下是最安全的。

佛羅里達國際大學的海洋生物學家希瑟·布拉肯-格里索姆說,科學家們也一致認為,光照強度的變化是遷徙者的主要環境線索。當光線開始減弱時,這會觸發它們上升到海面。

但這並非全部。科學家們長期以來一直認為,在光線追蹤模型下,日常遷徙會在北極冬季停止,因為那時有幾個月沒有日光。

但在2008年,研究人員報告說,浮游動物確實在漫長的極夜期間,在斯瓦爾巴特群島附近的北極水域參與了夜間遷徙。最近的更多研究證實,這種模式是普遍存在的——並且可以由月光碟機動。2016年,來自挪威和英國的一個科學家團隊調查了冬至前後幾個月北極周圍的水域,當時太陽總是低於地平線。該團隊使用水聲取樣技術發現,這些微小的海洋生物已經改變了它們的遷徙,將它們與月光而非陽光同步。除了每日週期外,還有一個每月訊號:動物們在滿月明亮的光線下定期移動到更深的水域。

科學家們還在更多地瞭解浮游動物對光線變化的極度敏感性。一個團隊在北太平洋工作,使用類似聲納的聲學取樣來探測包括橈足類動物、介形類動物、樽海鞘和磷蝦在內的生物的日常運動。記錄的天氣始終是陰天、灰色和毛毛雨,但該團隊在8月份的PNAS中報告說,浮游動物仍然可以檢測到雲層厚度的變化並調整其深度。僅亮度差異為10%到20%就足以促使50英尺的微型遷徙——對於這些微小的動物來說,這絕非小事。

極地夏季的持續日光似乎也沒有阻止浮游動物的夜間朝聖。在南極西部海岸附近的水域進行的多年研究中,研究人員使用了專門的網,這些網在特定深度收集樣本。透過檢查內容物,該團隊發現,即使在夏季的持續光照下,這些生物也保持著它們的遷徙,儘管對於某些生物來說,當白天較長時,通勤距離較短。

研究報告的共同作者,羅德島大學的浮游生物生態學家帕特里夏·蒂博多說,即使沒有黑暗,這些微小的海洋動物也保留了它們的每日週期,這一事實表明,某些其他訊號獨立地或與光線結合觸發了它們的遷徙——也許是一個內在的生物鐘。透過基因研究以及實驗室和實地實驗,科學家們最近確定,這樣的時鐘確實指導著一些遷徙者的日常週期,包括橈足類動物Calanus finmarchicus和南極磷蝦Euphausia superba。

研究表明,由於風險如此之高——遷徙或被吃掉——進化有利於晝夜遷徙的內在生物鐘的發展,作為對環境線索依賴的後備。

捕食者可能會影響遷徙的決定

日常遷徙周圍的高風險似乎也影響著生物在其通勤期間的行為方式。研究發現,加利福尼亞州聖卡塔利娜島附近的遷徙者在旅行時傾向於聚集在一起,形成連貫的群體或魚群,這可能會降低被吃掉的風險。諸如魚類等較大、更顯眼的動物比小型、不太顯眼的動物遷徙得更晚——大約在日落後80分鐘——後者在日落前最多20分鐘開始遷徙。

捕食者的存在也會促使一些遷徙者推遲它們的旅程。例如,當以魷魚為食的瑞氏海豚在該區域時,研究人員觀察到魷魚在更深的水域等待,將其旅程推遲了大約40分鐘。

有些個體在某些日子裡似乎完全跳過了通勤。研究人員懷疑,它們可能並不總是餓到覺得這次旅程值得冒險。這種被稱為“飢餓/飽腹假說”的觀點認為,種群中的個體受到自身飢餓水平的驅動。

包括新星東南大學海洋生態學家特蕾西·薩頓在內的一個團隊對這一理論進行了檢驗,他們利用了墨西哥灣深水地平線漏油事件後的拖網調查。在七年的時間裡,自動化網系統從海灣各處的取樣站收集了深水和表層水域的樣本。其中,588個生物被送到實驗室,以便該團隊可以“剖開它們的胃,看看它們吃什麼,”薩頓說,他是2017年海洋科學年度評論中深海食物網概述的合著者。

科學家們發現,那些沒有遷徙的生物的胃裡仍然有食物,這表明它們選擇不進行遷徙是因為它們仍然對前一天晚上感到飽腹。遷徙的個體更有可能有空空的胃。但例外情況仍然存在——一種魚類和兩種甲殼類動物沒有遵循這種模式,這表明種群內的個體“選擇”是否遷徙,研究人員在2月份的海洋科學前沿中報告說。遷徙模式不一致的魚類物種的遷徙深度也較淺,並且可能比其他物種具有更快的代謝率——薩頓說,這些變數可能會相互作用,使得難以得出任何普遍結論。

飢餓、光線、遺傳學等等——科學家們正在繼續探索這些以及其他影響這種偉大通勤的因素,包括鹽度、溫度和紫外線照射。薩頓說,研究這些變數,以及哪些動物何時移動以及誰在吃誰,是理解地球碳迴圈以及這種大規模通勤如何幫助長期封存碳的關鍵。

他說,如果你真的在追蹤碳,那麼遷徙“或多或少就是一切”。

10.1146/knowable-110421-1