當我在千禧年之交還是個十幾歲的少年時,大約在我開始迷戀化石的時候,芝加哥的菲爾德博物館拆除了它的腕龍,安裝了一個霸王龍。本質上,該機構是在用一個恐龍偶像換另一個恐龍偶像。巨大的食草動物,比10頭大象還重,它的脖子優雅地彎曲著,遠遠高於博物館二樓的觀景廊。取而代之的是有史以來最大、最壞的掠食者:一個公共汽車大小的野獸,它的牙齒像鐵軌釘一樣,可以粉碎獵物的骨頭。

這些恐龍激發了我的想象力,我在離芝加哥75英里的地方長大,在一片平坦的中西部玉米和大豆田地中。我儘可能經常地去參觀它們,說服我的父母開車帶我去。站在它們的骨骼下面是令人著迷的:它們的大小,它們的力量,它們的身體與今天任何活著的動物相比都如此陌生。難怪它們統治地球超過1.5億年。它們是宏偉的。

但是恐龍是如何變成這樣的呢?這是我在那些痴迷的歲月裡很少思考的問題。就像很難想象我的父母也曾像我這個年紀一樣,我只是認為恐龍在遙遠的過去某個時候以完全成型的長頸和尖牙利齒的巨人的形態出現。我當時並不知道,但這與20世紀後期的大部分科學共識相差不遠。這種傳統觀點認為,恐龍是特殊的,它們天生就具有優越的速度、敏捷性和新陳代謝,因此它們迅速而輕鬆地戰勝了早期的競爭對手,遍佈全球,並建立了一個帝國。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮支援我們屢獲殊榮的新聞報道,方式是 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

然而,在過去的15年中,來自全球各地的大量新化石發現,對第一批恐龍所居住的物理世界的新見解,以及構建家譜和分析進化趨勢的新方法,都對這種長期存在的觀點提出了挑戰。從這些進展中,出現了一個相當不同的故事:恐龍的崛起是漸進的,並且在它們歷史的最初3000萬年中,它們被限制在世界的少數幾個角落,被其他物種超越。僅僅在抓住幾次幸運的機會後,它們才崛起並接管了地球。

卑微的起源

像許多成功的生物一樣,恐龍誕生於災難。大約在2.52億年前,在二疊紀末期,一股岩漿開始在西伯利亞下方隆隆作響。生活在地表的動物——各種各樣的巨型兩棲動物、多節皮膚的爬行動物和食肉哺乳動物的先驅——對即將到來的浩劫一無所知。液態巖流蜿蜒穿過地幔和地殼,然後從地表寬達數英里的裂縫中湧出。數十萬年,甚至數百萬年,噴發仍在繼續,噴出熱量、灰塵、有毒氣體和足夠的熔岩,足以淹沒數百萬平方英里的亞洲景觀。氣溫飆升,海洋酸化,生態系統崩潰,高達95%的二疊紀物種滅絕。這是我們星球歷史上最嚴重的物種大滅絕。但少數倖存者蹣跚地進入了下一個地質時期,三疊紀。隨著火山平靜下來,生態系統穩定下來,這些頑強的生物現在發現自己身處一個基本上空曠的世界。其中包括各種小型兩棲動物和爬行動物,隨著地球的癒合而多樣化,後來又分化成今天的青蛙、蠑螈、烏龜、蜥蜴和哺乳動物。

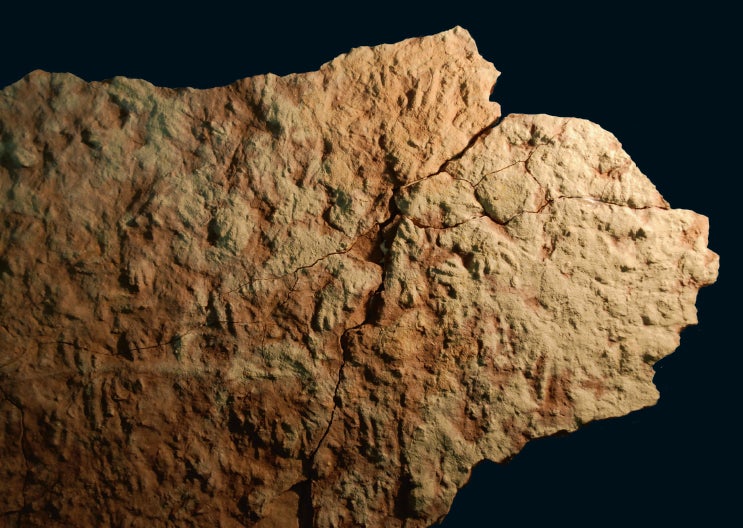

科學家們透過在波蘭聖十字山脈現在暴露的河流和湖泊沉積物層中留下的手印和腳印瞭解這些動物。20多年來,格熱戈日·涅茲維德茲基在這些山丘中長大,現在是瑞典烏普薩拉大學的古生物學家,他一直細緻地收集這些化石足跡,偶爾我也在他身邊。2005年,在斯特里喬維採村附近尋找化石時,沿著一條纏繞著荊棘的狹窄溪流,涅茲維德茲基發現了一種不尋常的足跡型別,似乎與任何更常見的爬行動物和兩棲動物的痕跡都不匹配。這些奇怪的足跡大約有貓爪大小,排列成狹窄的軌跡,五指手印位於稍大的腳印前面,腳印有三個長的中央腳趾,兩側各有一個腳趾小突起。這些足跡的屬名是Prorotodactylus。我們對這種生物的所有了解都來自這些足跡——沒有已知的動物本身的化石。

Prorotodactylus的化石足跡表明,大約在2.5億年前,被稱為恐龍形態類的恐龍先驅漫步在現在的波蘭聖十字山脈。圖片來源:格熱戈日·涅茲維德茲基,烏普薩拉大學

Prorotodactylus的足跡可以追溯到大約2.5億年前,就在火山爆發結束二疊紀後的一兩百萬年。早期,從左右軌跡之間的狹窄距離可以清楚地看出,它們屬於一個特殊的爬行動物類群,稱為主龍類,它們在二疊紀滅絕後出現,並進化出一種新的直立姿勢,這有助於它們跑得更快,覆蓋更長的距離,並更容易地追蹤獵物。這些足跡來自早期主龍類的事實意味著它們可能與恐龍的起源問題有關。幾乎就在主龍類起源後不久,它們就分成了兩個主要的譜系,這兩個譜系將在三疊紀剩餘的時間裡相互爭鬥,進行一場進化軍備競賽:偽鱷類,它們演變成了今天的鱷魚,以及鳥蹠類,它們演變成了恐龍。Prorotodactylus屬於哪個分支呢?

為了找出答案,我與涅茲維德茲基和現在的英國伯明翰大學的理查德·J·巴特勒進行了一項研究。我們對這些足跡的分析於2011年發表,揭示了腳印的特殊性,這些特殊性將它們與恐龍足部的標誌性特徵聯絡起來:骨骼的趾行排列,其中只有腳趾在行走時與地面接觸,以及非常狹窄的腳,有三個主要的腳趾。因此,Prorotodactylus是一種恐龍形態類:不是恐龍本身,而是鳥蹠類亞群的原始成員,該亞群包括恐龍及其最親近的近親。該亞群的成員有長長的尾巴,粗壯的腿部肌肉,以及臀部上的額外骨骼,將腿部與軀幹連線起來,這使它們比其他主龍類移動得更快更有效。

然而,這些最早的恐龍形態類動物幾乎不令人畏懼。化石表明,它們只有家貓大小,腿又細又長。而且它們的數量也不多:所有斯特里喬維採足跡中只有不到5%屬於Prorotodactylus,這遠遠少於小型爬行動物、兩棲動物甚至其他主龍類的足跡。恐龍形態類的時代尚未到來。但很快就會到來。

第一批恐龍

在接下來的1000萬到1500萬年裡,恐龍形態類動物繼續多樣化。來自這個時期的化石記錄顯示,在波蘭以及世界各地,足跡型別的數量不斷增加。足跡變得更大,並發展出更多種形狀。一些軌跡停止顯示手部的印記,這表明製造者僅用後腿行走。骨骼也開始出現。然後,在大約2.4億年前至2.3億年前的某個時候,這些原始的恐龍形態類譜系之一進化成了真正的恐龍。這僅僅是一個名稱上的根本性變化——這種轉變只涉及一些微妙的解剖學創新:上臂上有一個長長的疤痕,可以固定更大的肌肉;一些頸椎上的片狀翼緣,可以支撐更強壯的韌帶;以及大腿骨與骨盆相交處的一個開放的、窗戶狀的關節,可以穩定直立姿勢。儘管這些變化很小,但它們標誌著一件大事的開始。

最古老的確鑿的恐龍化石,可以追溯到大約2.3億年前,來自阿根廷伊奇瓜拉斯托省立公園的超凡脫俗的景觀。幾十年來,科學家們一直在那裡收集化石,從20世紀50年代傳奇的美國古生物學家阿爾弗雷德·羅默開始,到20世紀60年代阿根廷研究人員奧斯瓦爾多·雷格和何塞·波拿巴特繼續。最近,芝加哥大學的保羅·塞雷諾和阿根廷聖胡安國立大學的裡卡多·N·馬丁內斯在20世紀80年代和90年代率領探險隊前往伊奇瓜拉斯托。他們在那裡發現的化石中,有屬於Herrerasaurus、Eoraptor和其他生物的化石,這些生物代表了恐龍家族的三個主要分支:食肉的獸腳亞目;長頸、食草的蜥腳形亞目和喙狀、食草的鳥臀目。

到三疊紀中期,大約在2.3億年前至2.2億年前,這三個主要的恐龍亞群正在行進,兄弟姐妹們開始在一個我們幾乎認不出來的世界中建立自己的家族。那時,一塊名為盤古大陸的超級大陸從極地延伸到極地,周圍環繞著一個名為泛大洋的全球海洋。這不是一個安全的家園。地球要溫暖得多,而且由於盤古大陸位於赤道中心,一半的陸地在夏季總是酷熱難耐,而另一半在冬季則比較涼爽。這些顯著的溫差助長了猛烈的“巨型季風”,將盤古大陸劃分為環境省份,這些省份的特徵是降水和風力程度不同。赤道地區酷熱潮溼,兩側是亞熱帶沙漠。中緯度地區稍微涼爽,也溼潤得多。

Herrerasaurus、Eoraptor和其他伊奇瓜拉斯托恐龍被安置在相對宜居的中緯度地區。來自巴西和印度的同行也是如此,這是從最近令人興奮的化石發現中得知的。但是超級大陸的其他部分呢?早期的恐龍是否像關於它們的傳統觀點所暗示的那樣,同樣有能力殖民這些更惡劣的地區呢?2009年,在我們第一次在波蘭一起短途旅行幾個月後,巴特勒和我與葡萄牙洛里尼揚博物館的奧克塔維奧·馬特烏斯合作,透過探索盤古大陸北部亞熱帶乾旱帶的遺蹟,即現在的葡萄牙南部,來檢驗這一假設。我們希望找到恐龍,但我們發現的卻是一個由數百隻小型汽車大小的兩棲動物組成的大規模墓地,我們將它們歸為一個新物種,Metoposaurus algarvensis。這些三疊紀湖泊和河流的統治者是反覆無常的盤古大陸天氣的異常變化的受害者,這可能導致它們的湖泊乾涸。我們後來返回挖掘這個骨床,並開始發現各種魚類、貴賓犬大小的爬行動物和來自鱷魚譜系的主龍類的化石。但直到今天,我們還沒有遇到過哪怕是一塊恐龍骨頭的碎片。

我們可能永遠也不會遇到。西班牙、摩洛哥和北美洲東海岸都有來自同一時期(2.3億年前至2.2億年前)的卓越化石遺址,這些遺址顯示出我們在葡萄牙看到的相同模式:大量的兩棲動物和爬行動物,但幾乎沒有恐龍。所有這些地方都位於盤古大陸的乾旱地區。這些遺址共同表明,在恐龍進化的形成時期,恐龍在潮溼的溫帶地區緩慢地多樣化,但似乎無法殖民沙漠。這是一個出乎意料的故事主線:恐龍遠非優越的生物,它們在起源的那一刻就席捲了整個盤古大陸,它們無法忍受炎熱。它們在地理上是區域性的——僅僅是在一個仍在從二疊紀末期大滅絕中恢復過來的世界中上演的戲劇中的小角色。

但是,就在恐龍似乎永遠無法擺脫困境的時候,它們獲得了兩次幸運的機會。首先,在潮溼地帶,當時的優勢大型食草動物——被稱為喙頭龍的爬行動物和被稱為二齒獸的哺乳動物近親——開始衰落,在一些地區完全消失,原因仍然未知。它們在大約2.25億年前至2.15億年前的衰落,為原始的食草蜥腳形亞目動物(如Saturnalia,一種狗大小、脖子略微伸長的物種)提供了佔據重要生態位的機會。不久之後,這些蜥腳類動物的先驅就成為南北半球潮溼地區的主要食草動物。其次,大約在2.15億年前,恐龍最終闖入了北半球的沙漠,可能是因為季風的變化和大氣中二氧化碳的含量降低了潮溼地區和乾旱地區之間的差異,使恐龍更容易在它們之間遷徙。

然而,它們仍然有很長的路要走。關於這些第一批沙漠棲息恐龍的最佳記錄來自今天再次成為沙漠的地區,即美國西南部色彩斑斕的荒地。十多年來,一支由年輕研究人員組成的團隊一直在有條不紊地挖掘海登採石場,這是一個化石豐富的地點,位於藝術家喬治亞·歐姬芙鍾愛的靜居地新墨西哥州幽靈牧場。猶他大學的蘭德爾·伊爾米斯、弗吉尼亞理工大學的斯特林·內斯位元、洛杉磯縣自然歷史博物館的內森·史密斯、石溪大學的艾倫·特納和英國南安普頓大學的傑西卡·懷特塞德發現了一批骨骼:與我們的葡萄牙Metoposaurus密切相關的巨型兩棲動物、原始的鱷魚親戚,以及許多奇特的游泳和跳樹爬行動物。海登採石場也有恐龍,但數量不多:只有少數幾種掠食性獸腳亞目動物,每種都只有少量化石代表。沒有食草動物:沒有在潮溼地區常見的祖先長頸物種,也沒有三角龍的鳥臀目祖先。該團隊認為,恐龍的稀少再次歸結為天氣:這些沙漠是不穩定的環境,溫度和降雨量波動,一年中的某些時候發生猛烈的野火,另一些時候則潮溼。植物很難建立穩定的群落,這意味著食草恐龍沒有穩定的食物來源。因此,在它們起源大約2000萬年後,甚至在它們接管潮溼生態系統中的大型食草動物角色並開始定居熱帶沙漠之後,恐龍尚未發起全球革命。

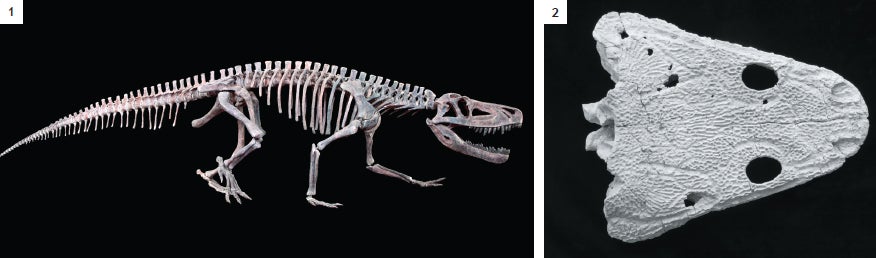

激烈的競爭:在三疊紀的大部分時期,恐龍是一個邊緣群體,被鱷魚親戚(如Saurosuchus (1))和巨型兩棲動物(如Metoposaurus (2))等生物所掩蓋。圖片來源:裡卡多·N·馬丁內斯研究所和自然科學博物館,聖胡安國立大學 (1);托馬斯·蘇萊伊古生物研究所,波蘭科學院 (2)

鱷魚競爭

無論你觀察三疊紀的哪個時期,從第一批恐龍在大約2.3億年前出現到2.01億年前結束的時期,故事都是一樣的。只有一些恐龍能夠生活在世界的某些地方,並且無論它們生活在哪裡——潮溼的森林還是乾旱的沙漠——它們都被各種更大、更常見、更多樣化的動物所包圍。例如,在阿根廷的伊奇瓜拉斯托,那些最早的恐龍僅佔整個生態系統的約10%到20%。在巴西和數百萬年後在海登採石場,情況也很類似。在所有情況下,恐龍的數量都遠遠少於哺乳動物的先驅、巨型兩棲動物和古怪的爬行動物。

然而,最重要的是,三疊紀恐龍被它們近親——所謂的偽鱷類——打敗了,它們屬於主龍類家族的鱷魚分支。在伊奇瓜拉斯托,一種被稱為Saurosuchus的鱷魚系主龍類統治著食物鏈,它擁有鋒利的牙齒和強壯的下顎。海登採石場棲息著許多偽鱷類物種:半水生的,長著長長的鼻子;裝甲的,吃植物;甚至還有無齒的,用後腿衝刺,與它們共同生活的一些獸腳亞目恐龍驚人地相似。

在2000年代後期,當我還是碩士研究生時,大約在許多這些化石被發現的時候,我發現這種模式很奇怪。在我追蹤大量新化石的同時,我開始閱讀古生物學領域巨人的經典研究,包括羅伯特·巴克和艾倫·查裡格,他們熱情地認為恐龍非常完美地適應了環境,它們的速度、耐力和智慧,使它們在三疊紀迅速消滅了它們的鱷魚親戚和其他競爭對手。但這種想法似乎與化石記錄不符。我有什麼方法可以檢驗它嗎?

在沉浸在關於統計學的文獻之後,我意識到,二十年前,研究無脊椎動物的古生物學家提出了一種測量物種群體的解剖學多樣性的方法,這種方法迄今為止一直被恐龍研究人員忽視。這種測量方法被稱為形態差異。如果我可以追蹤三疊紀期間恐龍和偽鱷類的差異,我就可以看到它們是變得更加多樣化還是更少樣化,以及以什麼速率變得多樣化——這將表明它們是逐漸成功還是突然成功——以及一個群體是否正在超越另一個群體。

與我在英國布里斯托大學的當時的導師——邁克爾·本頓、馬塞洛·魯塔和格雷姆·勞埃德——合作,我彙編了一個包含大量三疊紀恐龍和偽鱷類的資料集,評估了它們解剖結構的400多個特徵。當我們對它進行統計分析時,我們得出了一個驚人的結果,我們在2008年發表在《科學》雜誌上。在整個三疊紀,偽鱷類的解剖學多樣性都明顯高於恐龍,這表明它們正在嘗試更多的飲食、更多的行為和更多謀生的方式。隨著三疊紀的展開,這兩個群體都在變得更加多樣化,但偽鱷類始終超越恐龍。與恐龍作為優越士兵殺死競爭對手的主流觀點相反,在它們長期共存的大部分時間裡,它們實際上都在輸給偽鱷類。

把握時機

我們的統計分析得出了一個反傳統觀點的結論:第一批恐龍並沒有特別之處,至少與它們在三疊紀期間共同進化的各種其他動物相比是這樣。如果你回到過去,調查一下盤古大陸的景象,你可能會認為恐龍是一個相當邊緣的群體。如果你是一個有賭博傾向的人,你可能會押注其他一些動物,最有可能的是那些高度多樣化的偽鱷類,最終會成為優勢物種,長到巨大的體型並征服世界。但當然,我們知道是恐龍最終佔據了優勢,甚至作為10000多種鳥類一直延續至今。相比之下,只有二十幾個左右的現代鱷魚物種倖存至今。

恐龍最終是如何從它們的鱷魚系近親手中奪走王冠的呢?最大的因素似乎是恐龍無法控制的又一次好運。在三疊紀末期,巨大的地質力量從東西方向拉動盤古大陸,導致超級大陸斷裂。今天,大西洋填補了那個缺口,但在那時,它是岩漿的通道。超過50萬年的時間裡,熔岩海嘯淹沒了盤古大陸的中心部分,這與5000萬年前結束二疊紀的巨大火山噴發驚人地相似。與早期那些噴發一樣,三疊紀末期的噴發也引發了一場物種大滅絕。鱷魚系主龍類遭到重創,只有少數物種——今天鱷魚和短吻鱷的祖先——能夠倖存下來。

另一方面,恐龍似乎幾乎沒有注意到這場火與硫磺。所有主要的亞群——獸腳亞目、蜥腳形亞目和鳥臀目——都順利進入了下一個地質時期,侏羅紀。當世界走向地獄時,恐龍卻在蓬勃發展,不知何故利用了周圍的混亂。我希望我對原因有一個很好的答案——恐龍有什麼特別之處,使它們比偽鱷類更具優勢,或者它們只是毫髮無損地從飛機失事中走出來,在如此多其他生物滅絕時,純粹是靠運氣而倖存下來?這是一個留給下一代古生物學家解決的謎題。

無論恐龍倖存下來這場災難的原因是什麼,後果都是毋庸置疑的。一旦渡過難關,擺脫了偽鱷類競爭對手的束縛,這些恐龍就有機會在侏羅紀繁榮發展。它們變得比以往任何時候都更加多樣化、更加豐富和更大。全新的恐龍物種進化出來並廣泛遷徙,在世界各地的陸地生態系統中佔據了首要地位。在這些新來者中,有背上長著骨板、身體覆蓋著盔甲的第一批恐龍;第一批真正巨大的蜥腳類動物,它們行走時會震動地球;霸王龍的肉食性祖先,它們開始變得更大;以及各種各樣的其他獸腳亞目動物,它們開始變得更小,伸長它們的胳膊,並用羽毛覆蓋自己——鳥類的先驅。恐龍現在佔據了主導地位。這花費了超過3000萬年的時間,但它們終於,終於到來了。

家族世仇

當代恐龍研究中最激烈的爭論或許是關於獸腳亞目、蜥腳形亞目和鳥臀目在族譜樹上的排列方式。1887年,英國古生物學家哈里·戈維耶·西利調查了來自歐洲和美國西部的大量新化石,並認為可以根據恐龍髖骨的結構將恐龍分為兩種不同的型別。獸腳亞目和蜥腳形亞目都有一塊向前指向的恥骨,就像現代蜥蜴一樣,因此他將它們放在一起,組成了一個他稱為蜥臀目的類群——“蜥蜴臀部”物種。鳥臀目的恥骨向後突出,像現代鳥類一樣,被認為是“鳥臀部”恐龍的一個獨立分支。這種基本的二分法至今仍然作為標準的恐龍分類方案而存在,我和我所有的恐龍獵人同行都是在學生時代學習的。

然而,這可能是錯誤的。在去年年初發表在《自然》雜誌上的一項重磅研究中,劍橋大學博士生馬修·巴倫和他的同事們基於對早期恐龍及其解剖學特徵的廣泛資料集的分析,提出了一個新的恐龍譜系。他們的樹狀圖將獸腳亞目和鳥臀目聯絡在一起,組成了一個他們稱為鳥腿龍類的類群,而蜥腳形亞目則棲息在單獨的肢體上。新的恐龍二分法不是蜥臀目與鳥臀目,而是鳥腿龍類與蜥腳形亞目。

或許不是。在巴倫的研究發表後不久,巴西古生物學家馬克斯·C·蘭格爾聯絡了我,他在過去十年中描述了來自他家鄉的大量新的三疊紀恐龍形態類和恐龍,包括Ixalerpeton(一種與波蘭Prorotodactylus足跡的製造者非常相似的恐龍先驅)和Saturnalia(一種狗大小的原蜥腳形亞目)。他懷疑新的譜系,並招募了一支早期恐龍專家團隊來仔細研究巴倫的資料集。由於我研究過波蘭的足跡和其他關鍵的三疊紀化石,蘭格爾邀請我加入該團隊。一個月來,我們仔細檢查了資料集,並記錄了我們對另一個團隊如何描述某些特徵的各種不同意見。然後,我們用我們的更正重新運行了特徵分析。由此產生的族譜樹又回到了蜥臀目與鳥臀目,儘管統計檢驗表明,這種排列方式並不比巴倫的鳥腿龍類與蜥腳形亞目樹狀圖更適合資料。我們在2017年秋季的《自然》雜誌的後續論文中展示了我們的結果。

結果中這種矛盾意味著古生物學家目前對恐龍樹狀圖的基本形狀沒有很好的理解。似乎過去15年來在阿根廷、巴西、波蘭和其他地方湧現的新發現使情況變得更加複雜。我們現在意識到,三個主要恐龍譜系的最早期成員在體型和解剖結構上非常相似,這使得理清它們之間的關係變得困難。這個謎題有待下一代古生物學家來解決,解決這些爭論的方式通常是:用新的化石。——S.B.

.png?w=819)

圖片來源:波爾蒂亞·斯隆·羅林斯,珍·克里斯蒂安森的圖形;來源:“解開恐龍族譜樹”,作者:馬克斯·C·蘭格爾等,載於《自然》,第551卷。線上釋出於2017年11月1日;“巴倫等人的回覆”,作者:馬修·G·巴倫等,載於《自然》,第551卷。線上釋出於2017年11月1日