過去半個世紀以來,更令人不安的發現之一是宇宙並非局域實在。在此語境下,“實在”意味著物體具有獨立於觀察的確定屬性——即使無人觀看,蘋果也可以是紅色的。“局域”意味著物體只能受其周圍環境的影響,並且任何影響的傳播速度都不能超過光速。量子物理學前沿的研究發現,這兩件事不可能同時為真。相反,證據表明物體並非僅受其周圍環境的影響,並且它們可能在測量之前也缺乏確定的屬性。

當然,這與我們的日常經驗截然相反。正如阿爾伯特·愛因斯坦曾經向一位朋友抱怨的那樣:“你真的相信當你不看月亮時,月亮就不在那裡嗎?” 借用作家道格拉斯·亞當斯的一句話,局域實在的消亡讓很多人非常生氣,並被廣泛認為是一個糟糕的舉動。

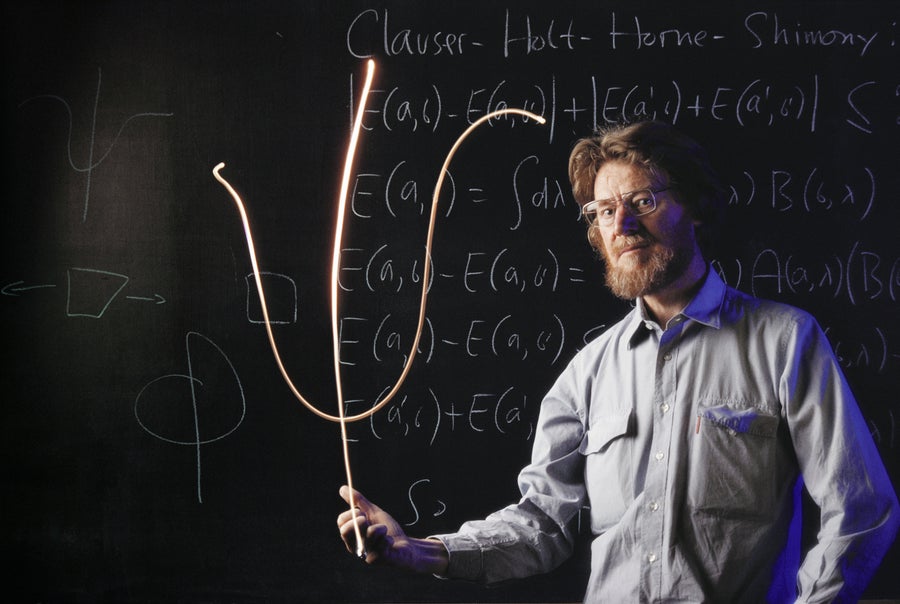

這一成就的功勞被完全歸功於三位物理學家:約翰·克勞澤、阿蘭·阿斯佩和安東·塞林格。他們平分了 2022 年諾貝爾物理學獎,“以表彰他們使用糾纏光子的實驗,確立了貝爾不等式的違反,並開創了量子資訊科學。”(“貝爾不等式”指的是北愛爾蘭物理學家約翰·斯圖爾特·貝爾在 1960 年代早期的開創性工作,他為 2022 年物理學諾貝爾獎奠定了基礎。)同事們一致認為,這三位獲獎者實至名歸,他們推翻了我們所知的現實。“這早就應該發生了,”英國布里斯托爾大學的量子物理學家桑杜·波佩斯庫說。“毫無疑問,這個獎項實至名歸。”

關於支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞業 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

“從克勞澤最早的實驗開始,並持續進行的實驗表明,這東西不僅僅是哲學性的,它是真實的——並且像其他真實的東西一樣,可能是有用的,”IBM 傑出的量子研究員查爾斯·貝內特說。“每年我都想,‘哦,也許今年就是了,’”麻省理工學院的物理學家和歷史學家大衛·凱澤說。“[2022 年] 真的實現了。這非常激動人心——而且非常令人興奮。”

從邊緣到受青睞的旅程是漫長的。從大約 1940 年到 1990 年,對所謂量子基礎的研究在最好的情況下通常被視為哲學,在最壞的情況下被視為江湖騙術。許多科學期刊拒絕發表有關該主題的論文,而沉迷於此類研究的學術職位幾乎不可能獲得。1985 年,波佩斯庫的導師警告他不要攻讀該學科的博士學位。“他說,‘聽著,如果你那樣做,你會有五年的快樂時光,然後你就會失業,’”波佩斯庫說。

如今,量子資訊科學已成為物理學所有子領域中最活躍的領域之一。它透過黑洞仍然神秘的行為將愛因斯坦的廣義相對論與量子力學聯絡起來。它決定了量子感測器的設計和功能,量子感測器越來越多地用於研究從地震到暗物質的一切事物。它還闡明瞭量子糾纏經常令人困惑的本質,量子糾纏是一種對現代材料科學至關重要的現象,並且是量子計算的核心。“究竟是什麼使量子計算機成為‘量子’計算機?” 國家標準與技術研究所的物理學家妮可·雲格·哈爾彭反問道。“最流行的答案之一是糾纏,而我們理解糾纏的主要原因是貝爾和這些諾貝爾獎獲得者參與的偉大工作。如果沒有對糾纏的理解,我們可能就無法實現量子計算機。”

約翰·斯圖爾特·貝爾在 1960 年代的工作引發了量子物理學的一場悄然革命。

喪鐘為誰而鳴

量子力學的問題從來不是它做出了錯誤的預測——事實上,當物理學家在 20 世紀最初幾十年設計出該理論時,該理論從一開始就出色地描述了微觀世界。正如愛因斯坦、鮑里斯·波多爾斯基和內森·羅森在他們 1935 年的標誌性論文中解釋的那樣,他們所反對的是該理論對現實令人不安的暗示。他們的分析,以他們的首字母 EPR 而聞名,圍繞一個思想實驗展開,旨在說明量子力學的荒謬性。目的是展示在某些條件下,該理論會如何崩潰——或者至少會產生與我們對現實最深刻的假設相沖突的荒謬結果。

一個簡化和現代化的 EPR 版本大致如下:粒子對從共同來源向不同方向傳送,目標是位於太陽系兩端的兩位觀察者愛麗絲和鮑勃。量子力學規定,在測量之前不可能知道單個粒子的自旋(一種量子屬性)。一旦愛麗絲測量了她的一個粒子,她發現它的自旋為“向上”或“向下”。她的結果是隨機的,然而當她測量到向上時,她立即知道鮑勃的對應粒子——它具有隨機的、不確定的自旋——現在必須是向下。乍一看,這並不是那麼奇怪。也許粒子就像一對襪子——如果愛麗絲得到右襪子,鮑勃就必須有左襪子。

但在量子力學中,粒子不像襪子,只有在測量時,它們才會確定為向上或向下的自旋。這就是 EPR 的關鍵難題:如果愛麗絲的粒子在測量之前缺乏自旋,那麼它們如何(當它們呼嘯著掠過海王星時)知道當鮑勃的粒子飛出太陽系朝另一個方向飛去時會做什麼?每次愛麗絲測量時,她都會詢問她的粒子,如果鮑勃拋硬幣,他會得到什麼:向上還是向下?即使連續 200 次正確預測這種情況的機率也只有 1060 分之一——這個數字大於太陽系中所有原子的總和。然而,儘管粒子對之間相隔數十億公里,量子力學卻說愛麗絲的粒子可以保持正確預測,彷彿它們與鮑勃的粒子心靈感應相連。

EPR 的設計目的是揭示量子力學的不完備性,但最終卻導致了實驗結果,反而加強了該理論最令人費解的信條。在量子力學中,自然並非局域實在:粒子在測量之前可能缺乏自旋向上或自旋向下等屬性,並且它們似乎彼此交談,無論距離多遠。(由於測量的結果是隨機的,因此這些相關性不能用於超光速通訊。)

對量子力學持懷疑態度的物理學家提出,這個謎題可以用隱變數來解釋,隱變數是存在於某種不可感知的現實層面、亞原子領域之下的因素,其中包含有關粒子未來狀態的資訊。他們希望在隱變數理論中,自然能夠恢復量子力學否認它的局域實在。“人們本以為愛因斯坦、波多爾斯基和羅森的論點會在當時引發一場革命,並且每個人都會開始研究隱變數,”波佩斯庫說。

然而,愛因斯坦對量子力學的“攻擊”並沒有在物理學家中流行起來,他們總體上接受了量子力學的現狀。這與其說是一種對非局域實在的深思熟慮的擁抱,不如說是一種不想想太多的願望——一種後來被美國物理學家 N. 大衛·默明總結為“閉嘴計算”的要求。缺乏興趣的部分原因是,備受尊敬的科學家約翰·馮·諾伊曼在 1932 年發表了一個數學證明,排除了隱變數理論。必須說的是,馮·諾伊曼的證明在僅僅三年後就被一位年輕的女數學家格蕾特·赫爾曼駁斥了,但當時似乎沒有人注意到。

非局域實在的問題將在接下來的三十年裡被忽視,然後被貝爾打破。從他的職業生涯開始,貝爾就對量子正統觀念感到困擾,並同情隱變數理論。1952 年,當他得知美國物理學家大衛·玻姆提出了量子力學的一種可行的非局域隱變數解釋時,他受到了啟發——馮·諾伊曼聲稱這是不可能的。

貝爾將這些想法思考了多年,作為他在日內瓦附近 CERN 擔任粒子物理學家工作的副業。1964 年,他重新發現了赫爾曼在馮·諾伊曼論證中發現的相同缺陷。然後,在嚴謹思維的勝利中,貝爾構思了一個定理,將局域隱變數的問題從其形而上學的泥潭中拖到了實驗的具體領域。

通常,局域隱變數理論和量子力學預測的實驗結果是無法區分的。貝爾意識到,在精確的情況下,兩者之間可能會出現經驗差異。在同名的貝爾測試(EPR 思想實驗的演變)中,愛麗絲和鮑勃接收到相同的成對粒子,但現在他們每個人都有兩個不同的探測器設定——A 和 a,B 和 b。這些探測器設定是用來迷惑愛麗絲和鮑勃的明顯心靈感應的額外技巧。在局域隱變數理論中,一個粒子不可能知道另一個粒子被問到了哪個問題。它們的相關性是預先秘密設定的,並且對更新的探測器設定不敏感。但是根據量子力學,當愛麗絲和鮑勃使用相同的設定(都大寫或都小寫)時,每個粒子都知道對方被提出的問題,並且兩者將完美地相關——以任何局域理論都無法解釋的方式同步。簡而言之,它們是糾纏的。

因此,多次測量許多粒子對的相關性可以證明哪個理論是正確的。如果相關性保持在從貝爾定理匯出的極限以下,這將表明隱變數是真實的;如果它超過貝爾的極限,那麼量子力學令人費解的信條將佔據至高無上的地位。然而,儘管貝爾定理有可能幫助確定現實的本質,但多年來它一直被忽視在一本相對晦澀的期刊中。

喪鐘為你而鳴

1967 年,哥倫比亞大學的一名研究生約翰·克勞澤偶然在圖書館裡發現了一份貝爾的論文,並被證明隱變數理論是正確的可能性所吸引。兩年後,當克勞澤寫信給貝爾,詢問是否有人進行過測試時,這是貝爾收到的最早的反饋之一。

三年後,在貝爾的鼓勵下,克勞澤和他的研究生斯圖爾特·弗裡德曼進行了第一次貝爾測試。克勞澤獲得了他導師的許可,但在資金方面卻很少,因此正如他在後來的採訪中所說,他變得擅長“垃圾箱潛水”以獲取裝置——其中一些裝置後來被他和弗裡德曼用膠帶粘在一起。在克勞澤的裝置中——一個皮划艇大小的裝置,需要手工仔細調整——成對的光子被髮送到相反方向的探測器,探測器可以測量它們的狀態,即偏振。

對於克勞澤和他對隱變數的迷戀來說不幸的是,一旦他和弗裡德曼完成了他們的分析,他們不得不得出結論,他們發現了反對隱變數的有力證據。儘管如此,由於實驗中存在各種“漏洞”,這些漏洞可能使隱變數的影響在未被檢測到的情況下溜走,因此結果幾乎沒有定論。其中最令人擔憂的是局域性漏洞:如果光子源或探測器中的任何一個能夠以某種方式共享資訊(這在一個皮划艇大小的物體內是合理的),則由此產生的測量相關性仍然可能來自隱變數。正如麻省理工學院的凱澤所解釋的那樣,如果愛麗絲在推特上告訴鮑勃她的探測器設定,那麼這種干擾會使排除隱變數變得不可能。

彌合局域性漏洞說起來容易做起來難。探測器設定必須在光子飛行過程中快速更改——“快速”意味著在短短的納秒內。1976 年,一位年輕的法國光學專家阿蘭·阿斯佩提出了一種進行這種超快速切換的方法。他所在小組的實驗結果於 1982 年發表,進一步證實了克勞澤的結果:局域隱變數看起來極其不可能。“也許大自然不像量子力學那樣古怪,”貝爾在回應阿斯佩的測試時寫道。“但從這個角度來看,實驗情況並不令人鼓舞。”

然而,其他漏洞仍然存在,貝爾於 1990 年去世,未能親眼目睹它們的彌合。即使是阿斯佩的實驗也沒有完全排除局域效應,因為它發生在太小的距離上。同樣,正如克勞澤和其他人意識到的那樣,如果愛麗絲和鮑勃檢測到不具代表性的粒子樣本——就像一項只聯絡慣用右手的人的調查一樣——他們的實驗可能會得出錯誤的結論。

沒有人比安東·塞林格更積極地彌合這些漏洞,安東·塞林格是一位雄心勃勃、性格外向的奧地利物理學家。1997 年,他和他的團隊改進了阿斯佩早期的工作,在當時前所未有的近半公里的距離上進行了貝爾測試。從皮划艇大小的實驗中推斷出現實的非局域性的時代已經結束。最後,在 2013 年,塞林格的團隊採取了下一個合乎邏輯的步驟,同時解決了多個漏洞。

“在量子力學之前,我實際上對工程學很感興趣。我喜歡用我的雙手製造東西,”谷歌的量子研究員瑪麗莎·朱斯蒂娜說,她曾與塞林格合作。“回想起來,一個沒有漏洞的貝爾實驗是一個巨大的系統工程專案。” 建立一個彌合多個漏洞的實驗的一個要求是找到一條完全筆直、無人佔用且可以訪問光纖電纜的 60 米隧道。事實證明,維也納霍夫堡宮的地牢幾乎是一個理想的場所——除了佈滿了一個世紀的灰塵。他們於 2015 年發表的結果與另外兩個小組的類似測試相吻合,這些測試也發現量子力學一如既往地完美無瑕。

貝爾測試觸及星空

還剩下一個巨大的最終漏洞有待彌合——或者至少是縮小範圍。元件之間的任何先前物理連線,無論過去多麼遙遠,都有可能干擾貝爾測試結果的有效性。如果愛麗絲在登上宇宙飛船之前與鮑勃握手,他們就會有共同的過去。局域隱變數理論似乎不太可能利用這些型別的漏洞,但這仍然是可能的。

如今,量子資訊科學已成為物理學所有子領域中最活躍的領域之一。

2016 年,一個包括凱澤和塞林格在內的團隊進行了一項宇宙貝爾測試。研究人員使用加那利群島的望遠鏡,從天空中足夠遙遠的恆星中獲取探測器設定的隨機決策,以至於一顆恆星的光在數百年內無法到達另一顆恆星,從而確保了它們共享的宇宙過去中跨越數個世紀的差距。然而即便如此,量子力學再次證明是勝利的。

向公眾以及持懷疑態度的物理學家解釋貝爾測試的重要性時,主要困難之一是認為量子力學的真實性是理所當然的。畢竟,研究人員已經將量子力學的許多關鍵方面測量到高於十億分之十的精度。“我實際上不想研究它,”朱斯蒂娜說。“我想,‘拜託,這是舊物理學。我們都知道會發生什麼。’” 但是量子力學的準確性無法排除局域隱變數的可能性;只有貝爾測試才能做到這一點。

“吸引這些諾貝爾獎獲得者每個人關注這個話題,以及吸引約翰·貝爾本人關注這個話題的原因,確實是[這個問題],‘世界能以這種方式運作嗎?’” 凱澤說。“我們如何才能真正有信心地知道?” 貝爾測試允許物理學家做的是消除等式中人類中心美學判斷的偏見。他們從他們的工作中清除了人類認知的那些部分,這些部分會因令人毛骨悚然、難以解釋的糾纏的可能性而退縮,或者嘲笑隱變數理論只不過是更多關於有多少天使可以在針尖上跳舞的爭論。

2022 年的獎項表彰了克勞澤、阿斯佩和塞林格,但它也是對所有研究人員的致敬,他們不滿足於對量子力學的膚淺解釋,並且即使這樣做不受歡迎,他們也提出了自己的問題。“貝爾測試,”朱斯蒂娜總結道,“是看待現實的一種非常有用的方式。”