在線上社交媒體時代,網路傳染效應使社會事業能夠快速、高效且低成本地觸及大量相互關聯的個人。 一些社會事業迅速走紅並獲得大量支援; 其他的則不太成功。 瞭解病毒式利他主義的本質及其核心行為特徵可以幫助我們維持積極的社會變革。

社會事業走向病毒式傳播

“社會傳染”效應價值的一個主要例子是 2014 年的 ALS 冰桶挑戰賽,它作為最大、最成功的線上病毒式社會事業之一載入史冊。 該活動本身很簡單; 參與者被要求在 24 小時內上傳一段影片,影片中他們將一桶冰冷的水倒在頭上,在影片中提及肌萎縮側索硬化症 (ALS),為該事業捐款,並提名其他人也這樣做。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。 透過購買訂閱,您將幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

超過 2800 萬人加入了這項挑戰,數百萬個影片被全球約 4.4 億人觀看了超過 100 億次1。 該活動的網路病毒式傳播為國家 ALS 協會(一個旨在提高公眾意識和為 ALS 籌集資金的組織)額外賺取了 1.15 億美元1。

社會事業網站現在有能力連線和動員超過 10 億 Facebook 使用者就特定的社會問題採取行動。 一個成功的例子是 Facebook 上的拯救達爾富爾運動,這是一場反種族滅絕運動,迅速發展成為最大的線上社會運動之一2。 另一個關鍵例子是 Facebook 器官捐贈者倡議,該倡議允許 Facebook 使用者正式註冊並在其線上個人資料中宣告自己為器官捐贈者。 該活動迅速走紅,並在短短兩週內促成了近 40,000 個新的線上註冊3。

我將這種趨勢統稱為病毒式利他主義; 一個人的利他行為直接激勵另一個人,像傳染病一樣在相互關聯的個人網路中迅速傳播。

SMART 活動

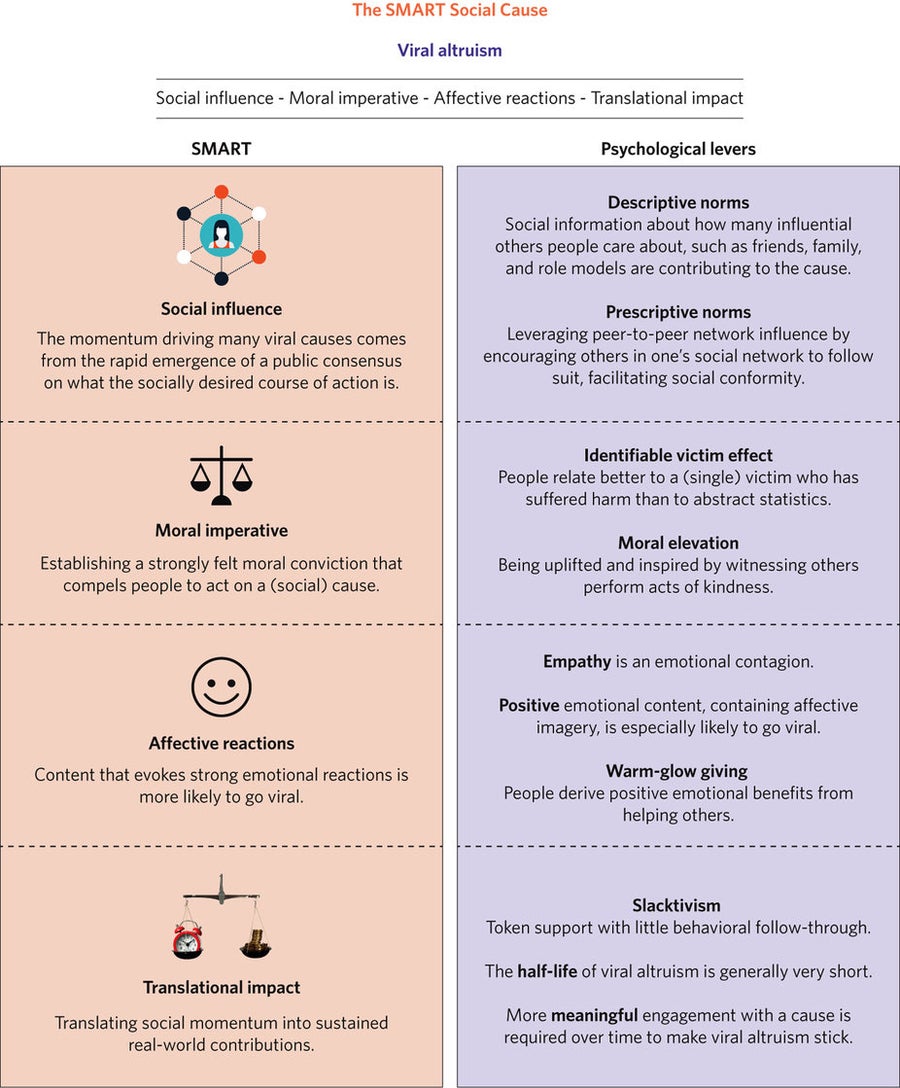

儘管每個事業的重點都不同,但流行的病毒式社會事業活動最初取得的一些成功可以用它們的共同點來解釋:它們隱含地依賴於許多成熟的心理槓桿,我將其稱為 SMART 標準,其中 SMART 是成功利用社會 (S) 影響過程、確立道德 (M) 行動必要性、激發(積極)情感反應 (AR) 並能夠將社會動力轉化為 (T) 和轉化為持續的現實世界貢獻的活動的縮寫。 (圖 1)

例如,ALS 冰桶挑戰賽主要圍繞公開挑戰社交網路中的同齡人加入該事業。 同樣,Facebook 器官捐贈者倡議向個人網路中的所有朋友公開分享了新的線上註冊資訊3,鼓勵社會順從。

除了社會影響外,許多成功的活動還為人們提供了明確而強烈的道德動機,讓他們為社會事業採取行動,從阻止大規模種族滅絕,到尋找使人衰弱的疾病的治療方法,再到幫助拯救地球。

此外,引發強烈積極情緒反應的內容更可能走紅4。 事實上,許多病毒式社會事業活動專門使用引發同情、憐憫或憤怒的情感內容,例如患病的人(例如,ALS)、戰爭受害者(例如,兒童)或抗議社會不公正的活動。

最終,大多數社會事業活動的關鍵挑戰是弄清楚如何將意識和社會動力轉化為持續的現實世界行動和行為。 ALS 冰桶挑戰賽在其 2014 年首次啟動期間獲得了超過 1.15 億美元的捐款,就是一個突出的例子。 然而,儘管 ALS 冰桶挑戰賽前所未有的網路病毒式傳播引起了公眾、科學家和政策制定者的關注,但其成功在多大程度上持續了下來?

未能複製

雖然該活動於 2015 年重新啟動,並且已成為希望像病毒一樣傳播的類似社會慈善活動的設計藍圖,但其成功並未得到複製,2015 年的活動收入僅為 2014 年活動收入的 0.9%1。 儘管如此,提高我們對病毒式社會活動、社會引爆點以及可能最重要的是如何維持其動力的理解,對於繼續應對關鍵的全球社會挑戰(如貧困、氣候變化、全球健康和恐怖主義)至關重要。 事實上,評估冰桶挑戰賽等病毒式活動的成功將有助於闡明關於社會利他主義和親社會捐贈動態的一個重要的更深刻的教訓。

病毒式利他主義的半衰期

透過分析 2014 年 8 月 ALS 活動啟動前後的一些關鍵公共利益指標,我說明了該活動的一般概況似乎證實了這句古老的諺語; “燃燒得越亮的火焰,燃燒的時間就越短”。

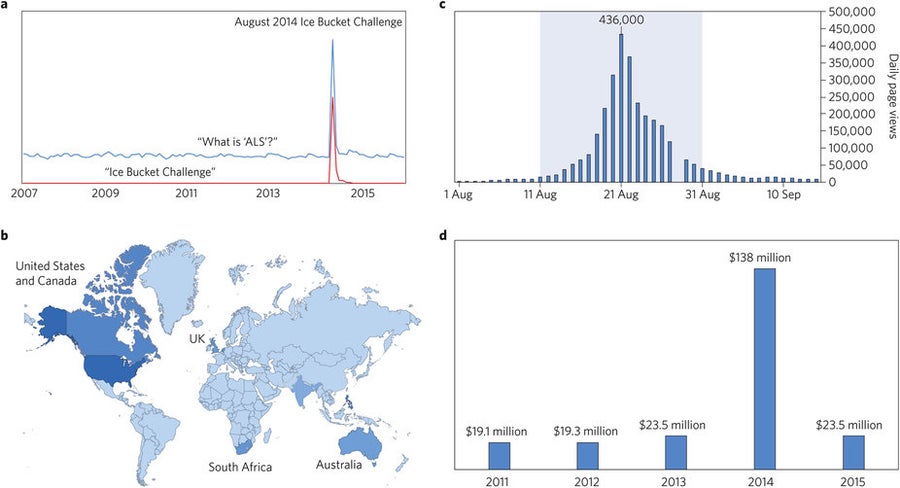

a,該圖使用 Google Trends 工具生成,表示相對於一段時間內 Google 搜尋總數,“冰桶挑戰賽”和“什麼是 ALS?”等詞條的總搜尋流量,並經過索引和標準化 (https://goo.gl/wcwwPH)。 相關詞條(例如,“盧·格里克”或“運動神經元疾病”)也觀察到類似的趨勢。 b,該地圖按區域興趣繪製了相對搜尋量地理分佈。 較深的藍色陰影反映了較高的區域興趣。 c,該圖使用維基百科頁面瀏覽量統計工具生成,顯示了 2014 年 8 月活動期間(陰影區域表示)和之後的主要 ALS 維基百科頁面的頁面瀏覽量 (http://go.nature.com/2jVojyP)。 活動期間,每日頁面瀏覽量峰值達到 436,000 次。 8 月 28 日的頁面瀏覽量統計資料缺失。 d,該圖顯示了基於美國國稅局 990 表的公開申報,捐贈給國家 ALS 協會的年度捐款總額(美元)。 致謝:Nature,2017 年 2 月 13 日,ISSN 2397-3374(線上)

人們對流行的 ALS 短語的 Google 搜尋通常很少見,但在 2014 年 8 月的活動期間出現了急劇飆升,但這種勢頭並未持續下去,因為在活動結束後,搜尋活動迅速降至之前的水平。 主要 ALS 維基百科頁面的訪問量以及 ALS 協會的總資金也觀察到了類似的模式,儘管冰桶挑戰賽在 2015 年重新啟動,但資金仍回落至活動前的水平。 事實上,該活動的“心跳”在 2014 年達到頂峰後完全停止了。

因此,儘管該活動成功籌集了可觀的一次性捐款,以幫助資助 ALS 治療和護理服務的重要未來研究,但該活動是否對實質性提高人們對 ALS 等嚴重神經退行性疾病的認識,或培養對該事業的任何型別的長期持續支援,仍值得懷疑。 事實上,估計表明,四分之一的參與者甚至沒有在他們的影片中提及 ALS,只有五分之一的參與者提到了捐款5。

這些影響並非 ALS 活動所獨有。 例如,Facebook 器官捐贈者倡議在其總線上註冊人數中,超過 60% 是在前兩天獲得的,此後,新的註冊人數迅速減少3。 拯救達爾富爾事業在最初幾個月內獲得了大部分成員,更詳細的分析顯示,在加入的最初行為之後,72% 的成員從未招募過任何人,並且大多數成員從未捐款2。 同樣,能源節約競賽已被證明在活動期間產生了顯著的社會動力,但未能長期維持行為一致性6。

為什麼病毒式活動如此短命

對這些型別的病毒式活動半衰期明顯較短的一個主要行為科學解釋是,它們主要利用“外在”激勵來“做好事”,而不是培養內在的“內在”幫助他人的動機。 這很重要,因為行為研究表明,(無條件)內在動機通常會在長期內維持助人行為,而(有條件)外在激勵往往只在社會激勵維持期間有效——為期 4 周(夏季)的挑戰就是一個典型的例子6。 一旦活動的社會引爆點過去,動力就會迅速衰減。 事實上,外在激勵,例如競賽,實際上可能會透過侵蝕道德情感來破壞人們做好事的內在動機7。 例如,參與動機最有可能源於“贏得”挑戰的願望,而不是關心事業本身。

維持病毒式利他主義

對於行為科學家、政策制定者和從業者而言,一個關鍵問題是,哪些因素決定了一個社會事業最終會成為一時狂熱,還是可靠且持續的公眾支援來源? 對於一些緊迫的社會挑戰,例如氣候變化,問題可能在於首先要產生社會動力。 然而,即使對於那些已經像病毒一樣傳播的社會事業來說,病毒式利他主義的半衰期通常也很短暫。

許多病毒式活動的成功源於“共識”心理。 為了說明,一旦達到社會引爆點(例如,一百萬次瀏覽或分享),社會共識本身的吸引力就會成為一種自我延續的機制。 這可能會帶來兩個關鍵問題,即; (1) 它引發了對該事業的相對膚淺的參與,以及 (2) 社會動力的指數級增長不太可能持續,因為爆炸性的不受控制的積極增長通常會導致系統崩潰。 事實上,冰桶挑戰賽、器官捐贈者和拯救達爾富爾活動最初都像病毒一樣傳播,然後才驟然下降。 因此,延長病毒式利他主義的壽命可能需要更深入地參與社會事業,並且矛盾的是,減緩活動的病毒式傳播性質。 更深入的參與似乎尤為重要,因為像將活動與其事業聯絡起來的簡單短語就可以發揮作用。 例如,一項分析報告稱,在冰桶挑戰賽影片中提及 ALS 的人捐款的可能性是沒有提及 ALS 的人的五倍5。

“不剃鬚”Movember 運動鼓勵男性留鬍鬚以幫助提高人們對男性健康問題的認識,這可能是一個成功的例子。 該基金會聲稱,其 2014 年的活動促成了超過 23 億次對話,其中 75% 的參與者更加了解男性面臨的健康問題,十分之六的成員報告稱已尋求醫療建議8。 Movember 活動的一個重要特徵是,儘管它很快在當地流行起來,但它並沒有經歷同樣的病毒式超速增長。 該活動由 30 人於 2003 年創立,捐款額為 54,000 澳元,在過去 10 年中穩步增長到約 500 萬全球會員,2014 年籌集了 1.36 億澳元,平均年增長率超過 100%(參考文獻 8)。 因此,Movember 活動已能夠將社交對話轉化為隨著時間的推移持續的捐款。

其持續成功的一個原因可能是該運動圍繞一個反覆出現的年度活動而不是完成一次性行動或行為而展開。 此外,激勵似乎是內在的,因為它允許成員將自己的身份定義為更大的社會運動的一部分。

在爭奪公眾快速轉移的注意力時,動員受眾進行大規模集體行動是一項艱鉅的任務。 病毒式社會活動可以有效地吸引大眾的注意力和支援,但為了使病毒式利他主義持久,需要在一個持續的時間段內更循序漸進地深入參與社會事業。

本文經許可轉載,首次發表於 此處 2017 年 2 月 13 日。