近年來,媒體上發生了一些奇怪的事情。2017年,特朗普政府的成員暗示發生了“保齡球綠地大屠殺”以及在瑞典和亞特蘭大發生的恐怖襲擊,但這些事件從未發生過。這些虛假資訊很快被糾正,但一些歷史神話已被證明難以消除。例如,至少從2010年開始,一個線上社群就分享了對納爾遜·曼德拉在1980年代死於獄中的明顯不可動搖的回憶,儘管事實上他一直活到2013年,1990年出獄,並繼續擔任南非第一任黑人總統。

記憶是出了名的不可靠,但一些專家擔心一種新現象正在出現。“記憶透過臉書和Instagram等網站以新穎的方式在群體中共享,模糊了個人記憶和集體記憶之間的界限,”哈佛大學研究記憶的心理學家丹尼爾·沙克特說。“基於網際網路的虛假資訊的發展,例如廣為人知的假新聞網站,有可能以令人不安的方式扭曲個人和集體記憶。”

集體記憶構成歷史的基礎,而人們對歷史的理解塑造了他們對未來的看法。例如,虛構的恐怖襲擊被用來證明對七個“令人擔憂的國家”的公民實施旅行禁令是正當的。儘管歷史經常被出於政治目的而解讀,但心理學家現在正在調查集體記憶形成的基本過程,以瞭解是什麼使它們容易受到扭曲。他們表明,社交網路有力地塑造了記憶,人們只需要稍加提示就會遵從大多數人的回憶——即使它是錯誤的。然而,並非所有發現都是令人沮喪的。研究正在指出消除虛假記憶或防止它們在第一時間形成的方法。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續講述關於塑造我們今天世界的發現和思想的有影響力的故事。

瑞士蘇黎世大學的記憶研究員邁卡·埃德爾森說,為了對抗假新聞的影響,“重要的是不僅要了解這些網站的建立,還要了解人們如何回應它們。”

現在一起

溝通塑造記憶。對成對的人談論過去的研究表明,說話者可以透過選擇性地重複事件的某些方面來加強這些方面。這很有道理。被提及的事情會被記住——說話者和聽者都會記住。這裡有一個不太明顯的推論:未被提及的相關資訊比不相關的資訊更容易消退,這種效應被稱為檢索誘導遺忘。

這些認知、個體層面的現象已被提出作為記憶趨同的一種機制——即兩個人或多個人就發生的事情達成一致的過程。但有線索表明,群體層面的力量也會影響趨同。2015年,普林斯頓大學的心理學家阿林·科曼和新社會研究學院的威廉·赫斯特報告說,當一個人傾聽自己社交群體中的某人——例如,同一所大學的學生——說話時,比他們將該人視為局外人時,會經歷更多的誘導遺忘。也就是說,記憶趨同更可能發生在社交群體內部而不是群體之間——鑑於調查資料表明,62%的美國成年人從社交媒體獲取新聞,而社交媒體中群體成員身份通常是顯而易見且得到加強的,這是一個重要的發現。

群體也可能扭曲記憶。2011年,當時在以色列雷霍沃特魏茨曼科學研究所的埃德爾森向30名志願者展示了一部紀錄片。他們五人一組觀看了這部電影,幾天後,他們單獨回答了關於這部電影的問題。觀看一週後,參與者再次回答問題——但僅在看到他們小組的成員據稱給出的答案之後。當大多數捏造的回答是錯誤的時,參與者大約70%的時間會遵從相同的錯誤答案——儘管他們最初的回答是正確的。但是,當他們得知答案是隨機生成的時候,參與者只有大約60%的時間糾正了他們的錯誤答案。“我們發現,在最初接觸錯誤資訊期間發生的過程使得以後更難糾正這些影響,”埃德爾森說。

研究這些過程的發生過程——即集體記憶透過對話形成的過程——對於大型群體來說一直很困難。多年前,監測10人或更多人群體中的溝通將需要幾個房間進行私人對話、許多研究助理和大量時間。現在,多個參與者可以即時進行數字互動。科曼的團隊開發了一個軟體平臺,可以跟蹤一系列定時聊天中志願者之間的交流。“這需要一名研究助理20分鐘和一個實驗室房間,”科曼說。

2016年,該小組首次使用此軟體詢問社交網路的結構如何影響大型群體中集體記憶的形成。研究人員向來自普林斯頓大學的140名參與者提供了關於四名虛構的和平隊志願者的資訊,這些參與者被分成10人一組。首先,參與者被要求儘可能多地回憶關於他們自己的資訊。然後,他們參與了一系列三次對話——每次持續幾分鐘的線上聊天會話——與其他小組的成員一起,在其中他們協作回憶資訊。最後,他們再次嘗試單獨回憶這些事件。

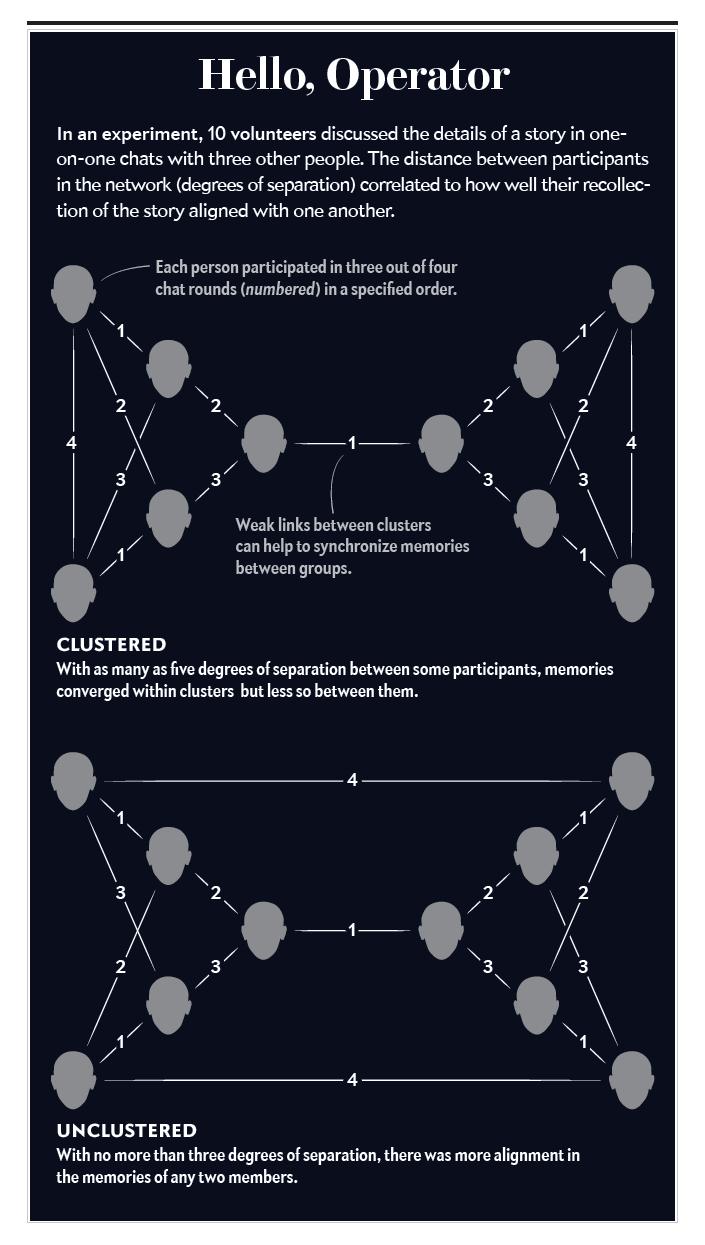

研究人員調查了兩種情景——一種是小組形成兩個子叢集,幾乎所有對話都發生在子叢集內部,另一種是小組形成一個大型叢集[見下圖]。科曼說,儘管單叢集中的人們對同一組資訊達成一致,但兩個子叢集中的人們通常對關於虛構志願者的不同“事實”達成一致。

圖片來源:自然;來源:“社交網路中的記憶趨同:集體層面認知的湧現特性”,作者:A. 科曼、I. 莫梅內賈德、R. D. 德拉赫和 A. 吉納,發表於美國國家科學院院刊,第113卷,第29期;2016年7月19日

這種效應在現實世界的情況中也很明顯。居住在以色列的巴勒斯坦人和居住在約旦河西岸的巴勒斯坦人,他們在1948年和1967年的阿以戰爭期間被武力分隔,儘管他們擁有共同的阿拉伯-巴勒斯坦身份,但他們已經傾向於形成不同的過去版本。類似的差異真理在柏林牆豎立後也出現了。

在實驗室中,科曼可以操縱社交網路並觀察形成的記憶。他對這兩種情景的比較揭示了資訊傳播中“弱聯絡”的重要性。這些是網路之間而不是網路內部的聯絡——比如說,熟人而不是朋友——它們有助於同步不同網路持有的版本。“它們可能就是驅動社群範圍集體記憶形成的原因,”他說。

這些弱聯絡的一個功能可能是提醒人們透過記憶趨同過程消除的資訊。但時機是關鍵。科曼已經表明,如果弱聯絡引入的資訊在網路成員之間進行交談之前引入,則更有可能塑造網路的記憶。一旦網路就發生的事情達成一致,集體記憶就會變得相對抵抗競爭資訊。

科曼認為,記憶趨同增強了群體凝聚力。“既然我們共享一個記憶,我們就可以擁有更強的身份認同,並且可能會更關心彼此,”他說。大量研究將強烈的群體認同與更高的報告個人幸福感聯絡起來。家庭研究就證明了這一點。在埃默裡大學,心理學家羅賓·菲武什正在研究家庭講述的故事。“我們發現,更瞭解家庭故事的青少年和年輕人表現出更好的心理健康,”她說。

儘管共享記憶可能會促進更緊密的群體,但它們也可能扭曲局外人的角色,從而在群體之間製造隔閡。記憶塑造群體認同,而群體認同反過來又塑造記憶,形成一個潛在的惡性迴圈。弱聯絡具有重要的糾正作用,但在沒有弱聯絡的情況下,兩個群體可能會就相互不相容的過去版本達成一致。這些版本可能會以雕像和歷史書的形式儲存下來。但它們會隨著時間推移而演變。

製造記憶,創造歷史

在比利時奧斯坦德,一座公共紀念碑描繪了利奧波德二世國王,周圍是兩群感激的臣民——一群是比利時人,另一群是剛果人。2004年,一些抗議者認為這座紀念碑歪曲了歷史,他們砍斷了其中一個剛果人塑像的青銅手。他們匿名向當地一家報紙解釋說,截肢更準確地反映了利奧波德在比利時非洲殖民地中的角色:不是仁慈的保護者,而是殘暴的暴君。

2010年,布魯塞爾自由大學的社會心理學家洛朗·利卡塔和奧利維爾·克萊因進行了一項調查,以探討不同世代對比利時殖民歷史的態度。他們發現,比利時學生比他們的父母表現出更高程度的集體內疚感和對現在剛果民主共和國的賠償行動的支援,而他們的父母又比他們的祖父母表現出更高程度的支援。研究人員認為,塑造這種演變的一個重要因素是亞當·霍克希爾德的影響力著作《利奧波德國王的鬼魂》(霍頓·米夫林出版社,1998年),這本書對殖民時期描繪了比之前接受的更為黑暗的畫面。“那些在這本書出版時還年輕的人受到了特別深刻的影響,”利卡塔說,“而年長的比利時人在不同的事實背景下長大。”

並非所有集體記憶都會進入歷史。阿爾伯塔大學的認知心理學家諾曼·布朗和哥倫比亞大學的康妮·斯沃布提出,除了認知和社會過程之外,還有一些東西決定了事件是否能在代際間過渡中倖存下來:事件本身的性質。“最關鍵的是對一個人的日常生活結構的變化程度,”斯沃布說。

在2016年發表的一項研究中,他們報告說,經歷過1990年代南斯拉夫戰爭的克羅埃西亞人的孩子更可能回憶起他們父母與戰爭相關的經歷——例如,被槍擊,或者房子被炸彈炸燬——而不是他們與戰爭無關的經歷,例如結婚或第一個孩子的出生。斯沃布說,戰爭和移民一樣,會帶來巨大的動盪,因此令人難忘。

她說,這種“過渡理論”也可以解釋西方人對20世紀集體記憶中最大的空白之一——為什麼他們很容易回憶起兩次世界大戰,但卻不記得1918-1920年的流感大流行,那場大流行造成的死亡人數超過了這兩次戰爭的總和(考慮到該疾病未記錄的死亡人數)。斯沃布說:“戰爭帶來的變化程度往往大於大流行帶來的變化程度。”其他人覺得這種解釋令人費解:“如果你在流感大流行中失去了親人,”菲武什說,“那麼它肯定會擾亂你的日常生活。”

一個群體持有的集體記憶集合顯然會隨著時間推移而演變。其中一個原因是,人們往往最受青春期或青年時期事件的影響——這種現象被稱為回憶高峰期。隨著新一代人的成長,發生在他們青年時期的事件會取代以前在社會中占主導地位的事件,從而“更新”集體記憶。華盛頓特區皮尤研究中心2016年的一項調查顯示,美國嬰兒潮一代的決定性歷史時刻是2001年9月11日的恐怖襲擊事件和約翰·肯尼迪總統遇刺事件。對於1965年以後出生的人來說,是9/11襲擊事件和2008年巴拉克·奧巴馬總統的當選。

隨著時間的推移,每一代人都會增加一些事件,並忘記另一些事件。例如,聖路易斯華盛頓大學的心理學家亨利·羅迪格和華盛頓特區心理科學協會的安德魯·德索托報告說,連續幾代的美國人以規則的方式忘記了他們的前任總統,這種方式可以用冪函式來描述。他們預測,到2040年,哈里·杜魯門(1945-1953)將被遺忘,就像今天威廉·麥金利(1897-1901)一樣。

這種演變反映在不斷演變的態度中,即對未來的態度。羅迪格和同樣在華盛頓大學的人類學家詹姆斯·韋爾奇觀察到,在2000年代初期辯論入侵伊拉克的美國政治家分為兩類:一類人主張入侵,理由是必須像阻止阿道夫·希特勒一樣阻止薩達姆·侯賽因,另一類人反對入侵,因為他們擔心會再次發生血腥、曠日持久的越南戰爭。儘管每個人都可能出於政治原因選擇他們的歷史先例,但反過來,他們也加強了任何聽到他們講話的人的記憶中的先例。

發現虛假資訊

對集體記憶的研究已經指出了可以為了集體利益而塑造集體記憶的方法。埃德爾森和他的團隊在2014年對其早期研究的後續研究中給出了樂觀的理由,他們報告說,儘管一些虛假記憶難以改變,但持有這些記憶的人仍然可能受到可信資訊的影響。該團隊使用功能性磁共振成像掃描志願者的頭部,當他們回憶關於一部電影的資訊時。掃描顯示,大腦啟用的變化與對不準確記憶的信心程度相關——最終,與他們是否恢復到最初的、準確的記憶相關。“透過向他們揭示這一資訊不可信的事實,在大多數情況下,個人會考慮到這一點,”埃德爾森說。“在60%的情況下,他們會改變他們的答案。但即使他們保持錯誤的答案,他們也會對它不太自信。”

科曼根據他的發現提出了兩條建議。第一條是針對司法系統的。在美國的一些州,禁止陪審員將審判期間所做的筆記帶入審議室——這是歷史上高文盲率的遺留問題,也是一種認為群體記憶比個人記憶更可靠的信念。事實上,科曼說,使用筆記可以保護陪審員免受檢索誘導的偏見和群體層面的社會影響。

他的第二個建議涉及在流行病等緊急情況下向公眾傳播關鍵資訊。科曼觀察到檢索誘導遺忘在高焦慮情況下會加劇,因此他為官員們提出了一些建議:起草一份簡短但全面的要點清單,確保所有官員都有相同的清單,經常重複這些要點,並密切關注進入流通的錯誤資訊。例如,在2014年埃博拉疫情爆發期間,美國的擔憂被一種誤解所加劇,即與埃博拉感染者在同一個房間就足以感染埃博拉。科曼說,消除這種謠言的最佳方法是經常解釋,埃博拉只能透過體液傳播。“如果你瞭解虛假資訊的性質,你可以透過提及概念上相關但準確的資訊來有針對性地抑制它,”他說。

集體記憶是一把雙刃劍。毫無疑問,有些人會利用它來誤導他人。“資訊可以在社群中自由流通這一事實一直被認為是開放和民主社會最重要和最具建設性的特徵之一,”科曼說。“但建立這樣的社會並不能從根本上保證積極的結果。”虛假的集體記憶可能是捍衛言論自由的代價。但是,瞭解它們是如何形成的可能會在下次人們被提醒發生了一場從未發生過的大屠殺時提供一些保護。