人類社會不斷地自我重組,給我們的社會生活帶來了深刻的 disruption。18世紀末和19世紀初的工業革命使社群破碎,人們為了工作而遷徙;20世紀初帝國的衰落重塑了國家和民族認同;1930年代的大蕭條粉碎了人們的經濟安全和未來前景。但我們現在或許正處於一個前所未有的不確定時期。21世紀初期以快速且壓倒性的變化為特徵:全球化、移民、技術革命、無限的資訊獲取、社會政治動盪、工作自動化和氣候變暖。

人們需要對自身的身份以及在世界中的位置有堅定的認知,而對於許多人來說,這種變化的節奏和規模可能會讓人感到疏遠。這是因為我們的自我意識是我們自身感知、情感、態度和行為的基本組織原則。通常,它紮根於我們親密的 interpersonal 關係中,例如與我們的朋友、家人和伴侶的關係,以及我們所屬和認同的各種社會群體和類別——我們的國籍、宗教、種族、職業。它使我們能夠有一定信心地預測他人將如何看待和對待我們。

想象一下,在日常生活中,當我們不斷對自己的身份、行為方式以及社會互動的展開方式感到不確定時,我們要如何應對我們遇到的所有情況和人。我們會感到迷失方向、焦慮、壓力、認知枯竭,並且缺乏能動性和控制力。事實上,如果我們覺得自己擁有解決這種自我不確定性的物質、社會和心理資源,那麼這種不確定性可以被體驗為令人興奮的挑戰。然而,如果我們覺得自己沒有這些資源,那麼它可能會被體驗為對我們以及我們在世界中的位置的高度厭惡的威脅。

關於支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞業 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的有影響力的故事能夠擁有未來。

一般來說,自我不確定感是人們有動力去減少的一種感覺。當人們越來越不確定自己是誰,以及如何適應這個快速變化的 landscape 時,這可能——而且確實已經成為——一個真正的社會問題。人們正在支援和助長專制領導人,蜂擁而至那些宣揚和頌揚光輝過去的 myth 的意識形態和世界觀。他們害怕那些與自己不同的人,尋求同質化,並沉醉於僅訪問那些證實他們是誰或他們想成為誰的資訊的自由。結果,全球民粹主義正在興起。

尋求社會身份

身份的一個強大來源在於社會群體。它們可以非常有效地減少一個人的自我不確定性——特別是如果這些群體具有鮮明的特點,並且成員之間具有相互依賴感。

群體在錨定我們是誰方面發揮著核心作用,因為它們是社會類別,研究表明社會 categorization 無處不在。一個人將其他人歸類為“內群體”或“外群體”成員。他們將群體的屬性和社會地位分配給那些人,從而構建一個主觀世界,在這個世界中,群體內部是同質的,群體之間的差異被以民族中心主義的方式誇大和兩極分化。而且因為我們也對自己進行 categorization,所以我們將共享的內群體定義屬性內化為我們自身的一部分。為了構建社會身份,我們在心理上用那些與我們相似的人包圍自己。

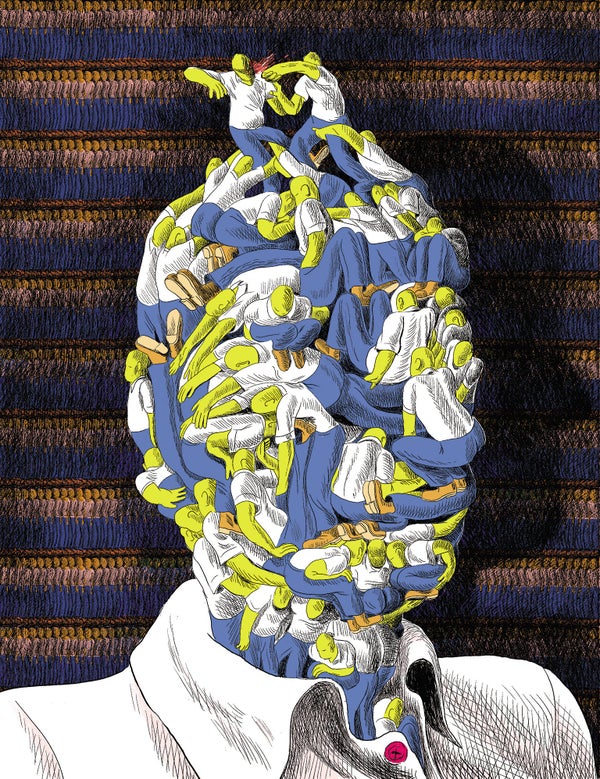

社會群體緩解了個人的自我不確定性,但也劃定了“內群體”和“外群體”,這可能會加劇民粹主義。圖片來源:Pyrosky/Getty Images

這種使人們認同群體並表現得像群體成員一樣的心理過程被稱為社會 categorization。它透過為我們分配一個身份來錨定和 crystallize 我們的自我意識,這個身份規定了我們應該如何行為、我們應該如何思考以及我們應該如何理解世界。它也使互動變得可預測,使我們能夠預測人們將如何對待和看待我們,並提供一致的身份確認:像我們這樣的人——內群體成員——驗證了我們是誰。

這種自我不確定性-社會身份動態本身並不是一件壞事。它促進了集體組織,而集體組織是人類社會的核心。需要許多人為了共同目標而協調一致的人類成就,是個人無法獨自實現的。然而,當自我不確定感和身份威脅變得尖銳、持久和無所不包時,這種動態就會成為一個問題。人們那時會體驗到對身份的壓倒性需求——而且不僅僅是任何身份,而是那些能夠很好地解決那些令人迷失方向,甚至是可怕的感覺的身份。

透過群體成員資格減少不確定性

群體和社會身份的一些特徵特別適合減少自我不確定性。最重要的是,群體需要與其他群體兩極分化,並具有明確的界限,以區分“內部”和“外部”的人。在內部,它們需要結構清晰,通常以等級方式組織。這些特徵使群體具有凝聚力和同質性,從而使成員相互依賴,並且在分享共同命運方面同心同德。

多樣性和異議會重新確立不確定性,因此應避免。當這些方面確實發生時,個人和整個群體都會果斷而嚴厲地做出反應,營造出一種懷疑的氣氛,為迫害所謂的離經叛道者奠定基礎。它為個人 dislike 和私仇提供了機會,使其在保護凝聚力的幌子下升級。

成員被完全接受和信任不僅對群體很重要,對成員自身也很重要。畢竟,他們迫切希望被包括在內,以便他們的身份得到驗證,從而減少不確定性。潛在的和新成員——以及那些懷疑自己被懷疑或不確定自己是否被完全接受的人——會為了證明自己的成員資格和忠誠度而為群體做出 extreme 的事情。這些人很容易受到狂熱和 radicalization 的影響。公開從事暴力恐怖主義和種族仇恨行為的新納粹分子和白人至上主義者就是這種 extremism 的一個例子。

這種群體所體現的社會身份也需要是 uncomplicated 的,以便它可以被視為“真理”而被表面接受。微妙和 nuance 是可憎之物,因為它們是減少不確定性的障礙。明確群體的立場使其成員能夠知道他們應該如何思考和感受——以及如何行為。這種身份因擁有強大的意識形態而得到加強,這種意識形態識別出令人厭惡和道德敗壞的外群體,這些群體可以被 demonize 並扮演“敵人”的角色。陰謀論在這種環境中蓬勃發展,因為它們將這些外群體確立為內群體歷史受害的 agents。

不確定性如何滋生民粹主義

如果自我不確定性促使人們認同某個群體,並將該身份內化為自己身份的關鍵部分,那麼他們需要確信自己確切地知道自己群體的身份是什麼。當您需要您認為可靠且值得信賴的身份資訊來源時,您會求助於哪裡?第一個求助物件是您認為被群體一致視為領導者的人——通常是那些領導地位也已經正式化的人。

最近關於自我不確定性如何影響個人偏好的領導人型別的研究描繪了一幅可能令人震驚的畫面。人們只需要有人告訴他們該怎麼做——理想情況下,這些指示來自他們可以信任為“我們中的一員”的人。自我不確定的人也被證明更喜歡那些 assertiveness 和專制、甚至是獨裁的領導人,以及那些傳遞關於“我們是誰”的簡單、黑白分明、肯定性資訊,而不是更開放、 nuanced 和 textured 的身份資訊的領導人。

也許最令人不安的是,自我不確定性可以促成和建立對那些具有所謂的“黑暗三性格”屬性的領導人的支援:馬基雅維利主義、自戀和精神病態。換句話說,自我不確定性似乎助長了民粹主義。

身份資訊的另一個來源是“像你這樣的人”,你覺得他們體現了群體的身份,並且和你一樣看待世界。這些人可以是與你面對面互動或作為朋友的人,也可以是資訊來源,例如廣播和電影片道,特別是你觀看的新聞媒體。但如今,這些來源絕大多數是網際網路上的資訊和影響節點,例如網站、社交媒體、Twitter feeds、播客等等。

網路是減少自我不確定性帶來的不適感的理想場所,因為它提供了不間斷地訪問無限資訊的機會,這些資訊通常由個人自身和演算法謹慎地挑選。因此,人們只訪問那些證實身份的資訊。確認偏差是一種強大而普遍的人類偏差,在不確定性下尤其強烈,它分離了資訊和身份 universe,從而使社會分裂和兩極分化。在網上,人們可以輕鬆地找到在現實生活中可能不容易獲得的群體。

網際網路在不確定性下進一步增強了確認偏差,因為人們希望被那些想法相似的人包圍,以便他們的身份和世界觀不斷得到確認。“真理”的輪廓隨後被對映到這些自成一體的社會身份 universe 中。在這種情況下,沒有絕對真理,也沒有動力認真探索和納入 alternative 的觀點,因為這對社會身份減少自我不確定性的力量來說是 kryptonite。這種動態有助於解釋為什麼人們會沉浸在越來越同質化的迴音室中,這些迴音室證實了他們的身份。