S莎拉·斯圖爾特·約翰遜還是大學二年級學生時,她第一次站在夏威夷的莫納克亞火山頂。它乾燥的熔岩表面與她家鄉肯塔基州那些被侵蝕、樹木蔥蘢的山脈截然不同。約翰遜離開了與她同行的其他年輕研究人員,走向遠處山脊的13,800英尺高的山峰。她向下看,用靴子尖翻開一塊石頭。令她驚訝的是,下面竟然住著一株小蕨類植物,從火山灰和火山渣錐中發芽。“感覺它代表了我們所有人,擠在那塊石頭下,在逆境中生存,”約翰遜說。

然而,她真正的頓悟並不是關於地球上生命的頑強,也不是關於人類生存的艱辛:而是關於外星人。即使從人類的角度來看,一片景觀顯得陌生而 harsh,其他型別的生命也可能覺得它非常舒適。這個想法打開了宇宙房地產,以及她想象中可能超越地球大氣層的生命的多樣性。“正是在那次旅行中,尋找宇宙生命的想法開始對我來說變得有意義,”約翰遜說。

後來,約翰遜成為了一名專業的尋找者。作為2000年代末和2010年代初哈佛大學的天文學博士後,她研究了天文學家如何利用基因測序——檢測和識別DNA和RNA——來尋找外星人的證據。約翰遜發現這項工作令人興奮(未來的外星基因組計劃!),但也讓她感到疑惑:如果外星生命沒有DNA或RNA或其他核酸怎麼辦?如果他們的細胞以其他生物化學方式獲得指令怎麼辦?

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮支援我們屢獲殊榮的新聞報道,方式是 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保關於塑造我們今天世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

為了發洩像這樣的異端思想,約翰遜開始以一種對於科學期刊來說過於抒情和哲理的風格寫作。她打字的思考後來變成了2020年的科普書籍《火星上的海妖》。在書頁中,她探討了其他行星確實是“其他”的想法,因此它們的居民可能在基本和化學層面上與地球上的任何事物都非常不同。“即使是看起來熟悉的地方——比如我們認為非常瞭解的火星——也可能完全讓我們措手不及,”她說。“如果生命也是如此呢?”

如果約翰遜的思考是正確的,那麼目前尋找外星人的重點——尋找我們所知的生命形式——可能不適用於在遙遠的地方找到生物。“有句老話說,如果你晚上丟了鑰匙,你首先會找路燈下,”約翰遜說,她現在是喬治城大學的副教授。如果你想找到生命,首先要尋找你所知道的生命存在的方式:在有點像地球的地方,化學成分有點像地球生物的地方。

天體生物學的大部分研究都涉及尋找化學“生物特徵”——可能表明生命存在的分子或分子組合。但是,由於科學家無法可靠地說外星生命在化學上應該看起來像地球生命,因此尋找這些特徵可能意味著我們會錯過那些可能正盯著我們看的生物。“我們如何超越這一點?”約翰遜問道。“我們如何應對真正的外星生命?”她認為,科學方法應該對基於不同生物化學的各種生命形式更加開放:我們不瞭解的生命形式。或者,用這裡創造的一個新術語來說,“LAWDKI”。

現在,約翰遜有機會弄清楚究竟如何應對那種未知的生命形式,她是一個名為“不可知生物特徵實驗室”(LAB)的新的 NASA 資助專案的首席研究員。LAB 的研究完全不依賴於外星生物具有特定的生物化學成分,因此它不尋找特定的生物特徵。LAB 的目標是找到更基本的生物標記,例如複雜性的證據——複雜排列的分子,如果沒有某種生物力量,它們不太可能自行組裝——以及不平衡,例如其他行星或衛星上意想不到的分子濃度。這些是我們無人知曉的生命的代表。

也許有一天,如果 LAB 如願以償,它們將不僅僅是代表。這些訊號可能有助於回答人類最古老的問題之一——我們是孤獨的嗎?——並向我們展示我們並沒有那麼特別,我們的構成也沒有那麼特別。

生命、天體生命或萊夫

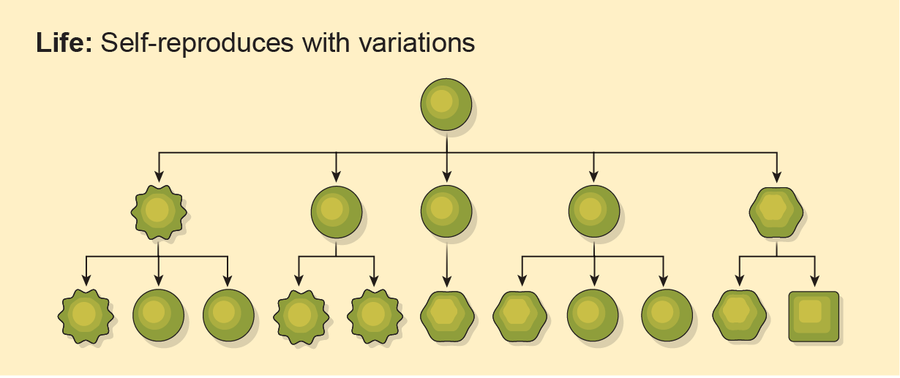

尋找任何形式的生命的困難部分在於,科學家們對生命最初是如何開始的——或者生命甚至是什麼——意見不一致。遺傳學家愛德華·特里福諾夫在 2011 年對“生命”一詞給出了一個很好的定義嘗試,他整理了 100 多種對“生命”的解釋,並將它們提煉成一個總括性的想法:它是“具有變異的自我複製”。NASA 在 1990 年代中期更早的時候制定了一個類似的工作定義,並且仍然使用它來設計天體生物學研究。根據這個公式,生命“是一個能夠進行達爾文進化的自我維持的化學系統。”

圖片來源:Jen Christiansen

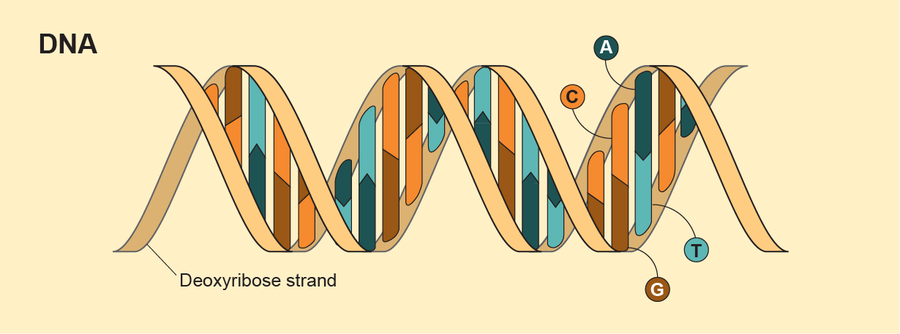

這些經典定義都不需要特定的化學成分。當然,在地球上,生命以 DNA 執行:脫氧核糖核酸。DNA 由兩條扭曲的鏈組成,每條鏈都包含交替的糖和磷酸基團。每個糖都連線著一個鹼基——A(腺嘌呤)、G(鳥嘌呤)、C(胞嘧啶)和 T(胸腺嘧啶)。鹼基和糖-磷酸共同構成核苷酸;DNA 本身是一種核酸。RNA 有點像單鏈 DNA——除此之外,它還有助於將 DNA 的指令轉化為實際的蛋白質生產。

圖片來源:Jen Christiansen

遺傳序列中的簡單字母,以階梯狀順序串聯在一起,攜帶了製造你、松鼠和海葵所需的所有資訊。DNA 可以複製,來自不同生物的 DNA(當它們真的、真的彼此相愛時)可以混合和融合,形成一個新的生物,這個生物反過來又可以自我複製。如果其他地方的生物學依賴於相同的化學成分,那將是我們所知的生命形式。

科學家們假設所有形式的生命都需要某種方式來傳遞生物指令,其變化也可以幫助物種隨著時間的推移而進化。但可以想象,外星人可能不會用與我們相同的化學物質或相同的形狀來製造這些指令。例如,從 1990 年代開始,西北大學的研究人員製造了 SNA,即球形核酸。

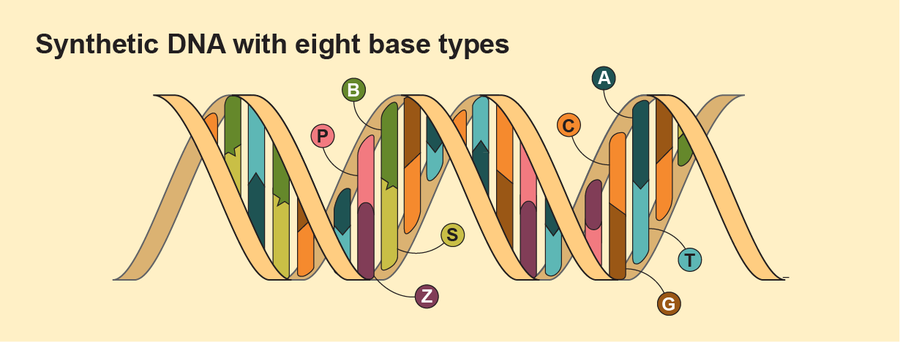

外星生命可能具有帶有不同鹼基的遺傳密碼。NASA 支援的 2019 年應用分子進化基金會的研究成功地創造了合成 DNA,它使用了四個舊式鹼基和四個新鹼基:P、Z、B 和 S。科學家們還改變了遺傳密碼的鏈部分,創造了 XNA——其中 X 意味著一切皆有可能——它使用分子,例如環己烯 (CeNA) 或乙二醇 (GNA),而不是脫氧核糖。思想家們長期以來一直認為,與其像所有這些分子那樣使用碳作為基礎,不如外星生命可能使用功能相似的元素矽——這意味著它根本不會有核酸,而是其他可能發揮相同作用的分子。如果我們能在我們的思想和實驗室中激發出如此的多樣性,宇宙難道不應該更具創造力和能力嗎?

圖片來源:Jen Christiansen

正是出於這個原因,LAB 的合作者格拉斯哥大學的勒羅伊·克羅寧認為,科學家甚至不應該談論地球以外的生物學。“生物學是獨一無二的,”他宣稱。RNA、DNA、蛋白質、典型的氨基酸?“只會地球上發現。”他認為,將來人們會說,“我們正在尋找“天體生命”。”(LAWDKI 尚未流行起來。)

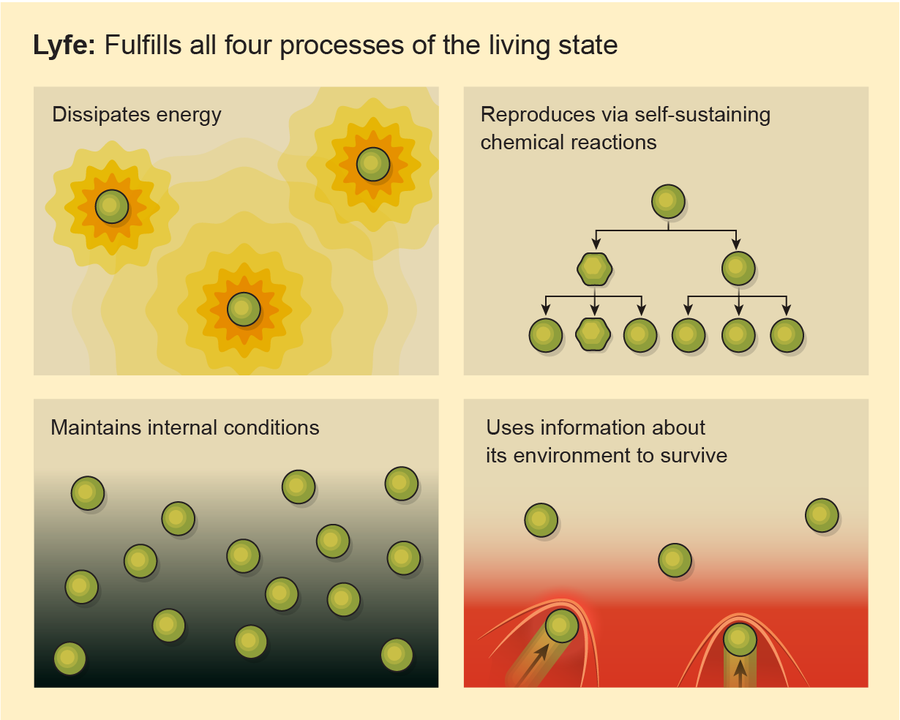

加州理工學院的研究員斯圖爾特·巴特利特與 LAB 無關,但他同意這種語言學批判。尋找奇異生命實際上並不是尋找生命,巴特利特認為。它是在尋找“萊夫”,這是他在 2020 年與人合著的一篇文章中提出的一個術語,諷刺的是,這篇文章發表在期刊Life上。“萊夫”,該論文說,“被定義為任何滿足生命狀態所有四個過程的系統。”這意味著它會耗散能量(例如,透過進食和消化),利用自我維持的化學反應來呈指數級地製造更多自身,在外部條件變化時保持其內部條件,並吸取關於環境的資訊,然後利用這些資訊來生存。“生命”,該論文繼續說道,“被定義為我們在地球上熟悉的萊夫的例項。”

圖片來源:Jen Christiansen

巴特利特的工作雖然與 LAB 的工作分開,但源於同樣的迷戀:“物理學和化學這類我們相當瞭解的事物之間,以及仍然籠罩在神秘之中的生物學之間,那種神秘而晦澀的過渡,”他說。生命是如何成為生命的,這也許是天體生物學最核心的問題。

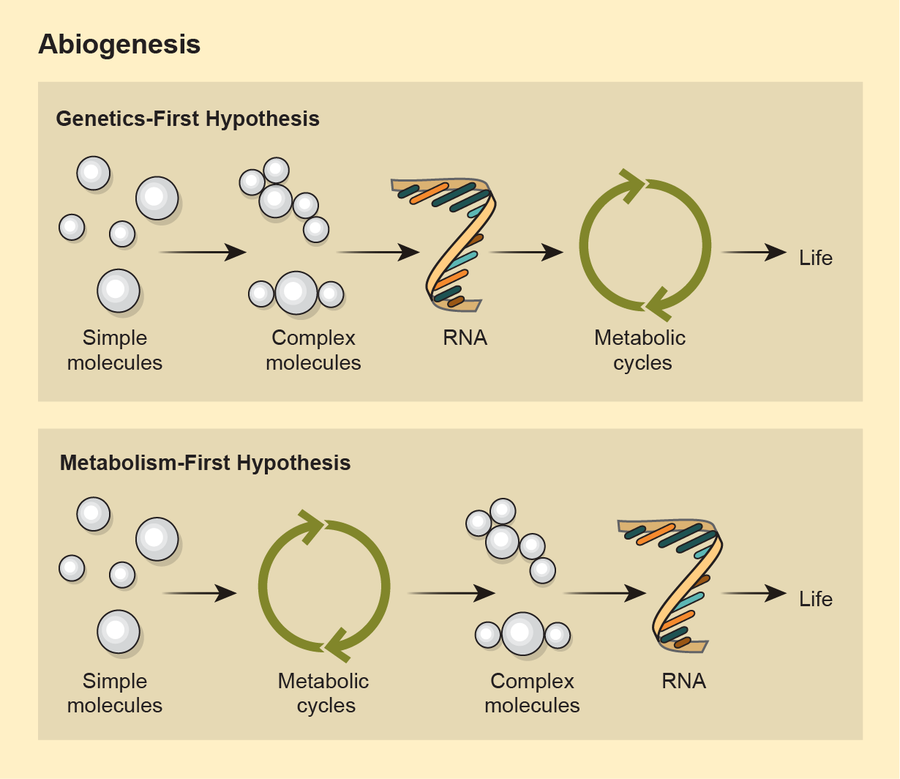

試圖弄清楚生物學在我們最瞭解的星球上是如何出現的,是“生命起源”研究的領域。關於化學物質團塊如何變成生物物質團塊——這個過程稱為生命起源——有兩種主要的假設。一種觀點認為,RNA 能夠自我複製,因為它就是這樣做的,而且它還可以催化其他化學反應。隨著時間的推移,這種複製導致了生物的構成依賴於這種遺傳密碼。“代謝優先”框架則認為,化學反應以自我維持的方式組織起來。這些化合物群落及其化學反應變得更加複雜,並最終吐出遺傳密碼。

圖片來源:Jen Christiansen

這兩種主要假設並非相互排斥。分子生物學醫學研究委員會實驗室的化學家約翰·薩瑟蘭是一個名為西蒙斯生命起源合作組織的小組的聯合主任,該小組融合了以前關於遺傳學或早期新陳代謝等一個或另一個子系統如何首先出現的想法。但如果他實話實說,薩瑟蘭承認他不明白生物學是如何開始的。沒有人明白。

在科學家們更多地瞭解早期地球上可能發生的事情之前,薩瑟蘭認為,無法估計外星任何事物可能有多普遍。銀河系中有數十億個星系,其中有數萬億顆恆星,這並不重要:如果導致生命發生的事件極其罕見,那麼從統計學上講,這些眾多的太陽系可能仍然不足以導致生命起源——在其他生物中。

生物不可知論

二十多年前,《天體生物學》學術期刊的第一期刊登了肯尼斯·尼爾森和帕梅拉·康拉德的一篇文章,題為“一種非地球中心的生命探測方法”。但是,對於我們在這個環境中形成的大腦來說,採取非地球中心的方法並非易事。我們出了名的不擅長想象不熟悉的事物。“這是我們面臨的最大挑戰之一,就像想象一種我們從未見過的顏色,”約翰遜說。

因此,天體生物學家最終經常尋找類似於地球生命的外星人。天文學家喜歡將系外行星大氣層中的氧氣視為生命存在的潛在指標——因為我們呼吸氧氣——儘管行星可以用不那麼活躍的方式充滿這種氣體。在火星上,研究人員對甲烷、有機分子以及在土壤被餵食地球上稱為營養物質的溶液後釋放氣體感到興奮,這可能表明存在新陳代謝。他們創造了諸如“金髮姑娘區”之類的術語,用於恆星周圍行星可能存在液態水的區域,這意味著對地球生命來說恰到好處的東西對其他任何地方也恰到好處。

即使科學家們確實發現了他們不熟悉的生物學,他們也傾向於將它與熟悉的事物聯絡起來。例如,當安東尼·範·列文虎克在 17 世紀透過他的顯微鏡的複式透鏡看到單細胞生物時,他將它們稱為“animalcules”,即小動物,但它們不是。

希瑟·格雷厄姆在 NASA 戈達德太空飛行中心工作,是 LAB 的副首席研究員,她認為範·列文虎克的發現是一次成功的 LAWDKI 搜尋,就在家門口。同樣的描述也適用於科學家們對古菌的發現,古菌是 1970 年代首次被認識到的古老的單細胞生物域。“如果你將這些發現重新定義為不可知生物特徵的實際應用,你就會意識到人們已經這樣做一段時間了,”格雷厄姆說。

大約在 2016 年,約翰遜加入了他們的行列,找到了一些志同道合的懷疑論者,他們希望探測黑暗。在 NASA 關於生物特徵的僅限邀請的研討會上,約翰遜與格雷厄姆等科學家坐在一張桌子旁,思考他們如何可能使用複雜性作為生物學的代表。在一個誇大的宏觀尺度上,這個想法是,如果你在火星上遇到一支 747 機隊,你可能不知道它們來自哪裡,但你知道它們不太可能是隨機的。有人或某物創造了它們。

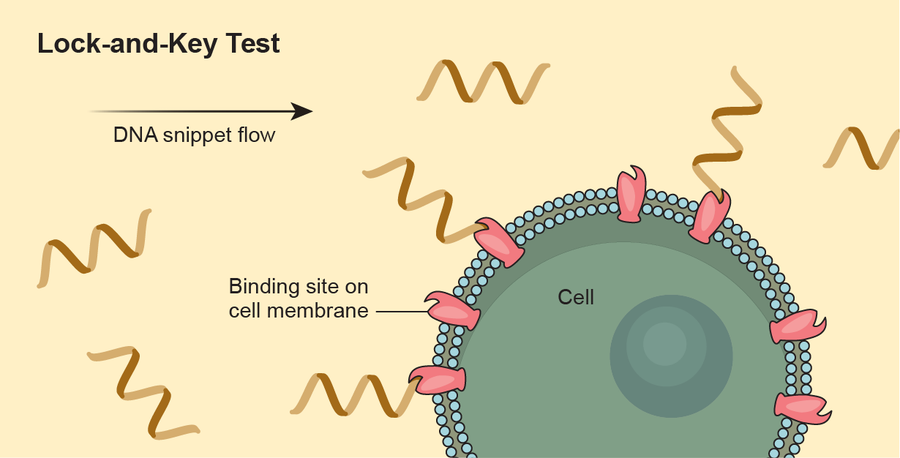

會議結束後,約翰遜和她的同謀者在最後一刻提交了一份提案,為 NASA 開發一種儀器。它將找到並測量形狀在物理上像鎖和鑰匙一樣相互契合的分子,因為這種情況在化學化合物的隨機集合中很少發生,但在活細胞中隨處可見。然而,這個儀器想法並沒有入選。“那時我們意識到,‘好吧,我們需要把它撤回來,做更多基礎性的工作,’”格雷厄姆說。

太空機構將給他們一個機會這樣做,很快釋出了“天體生物學跨學科聯盟研究”的徵集。它承諾為期多年的資金,以更深入地挖掘約翰遜和她的同事們午餐桌上的想法。然而,他們需要一個更大的團隊,因此他們聯絡了行星科學家、生物學家、化學家、計算機科學家、數學家和工程師——有些人以太空為中心,有些人,約翰遜說,“才剛剛開始考慮他們的工作對天體生物學的影響。”現在這樣做尤其重要,因為研究人員計劃向太陽系衛星木衛二、土衛二和土衛六等比迄今為止訪問過的大多數世界更奇異的目的地傳送生命探測儀器。“我們開始將這些其他大多數地方視為天體生物學的目標,它們確實非常奇怪和不同,”約翰遜說。如果你要去一個奇怪而不同的地方,你可能會期待奇怪而不同的生命,在路燈的光芒無法觸及的地方隱形地蠕動。

他們的推介成功了:擴大的午餐桌變成了 LAB。現在這個專案,一個分散的科學家聯盟,而不是一個單一的物理實驗室,已經深入工作了幾年。研究人員的目標是瞭解表面複雜性、元素異常濃度和能量轉移(例如原子之間電子的運動)等事物如何可能揭示我們無人知曉的生命。

LAB 工作

LAB 的研究是野外考察、實驗室專案和計算的結合。一個專案是計劃參觀加拿大基德溪礦,該礦深入地下近 10,000 英尺。它的露天礦坑看起來像一個伸向地獄第七層的採石場。在那些深度,大約 27 億年前,海底醞釀著火山活動,這留下了硫化物礦石。這些條件與天文學家認為他們可能在木衛二這樣的“海洋世界”中發現的條件相似(ish)。在礦井中,科學家們希望探測透過結晶形成的礦物(當原子從溶液中沉澱出來並進入一個有序的晶格結構,位於它們現在的位置)與生物學證據之間的差異。

這兩種材料在表面上看起來可能很相似,因為它們都高度有序。但該團隊旨在證明,地球化學模型(模擬充滿化學物質的水將如何使它們沉澱出來)將預測在那裡發現的非生物晶體的種類。例如,基德溪礦有它自己的種類:基德溪石,它是銅、錫、鎢和硫的組合,從水中結晶出來。然而,這些相同的模型不太可能預測生物結構,生物結構的形成遵循不同的力和規則。如果事實證明是這樣,那麼這些模型在應用於外星地球化學條件以預測自然形成的礦物時可能會證明是有用的。在那裡發現的任何其他東西,人們認為,都可能是活著的。

約翰遜正在回到她的博士後時代,使用她當時質疑其相關性的基因測序儀。然而,該小組找到了一種使其更不可知論的方法。研究人員計劃使用這些儀器來研究細胞表面分子可以附著的位點的數量——就像抗體附著在細胞上的位置一樣。“我們有一個假設,即像細胞這樣複雜的東西上的結合位點比小顆粒(例如非生命的塵埃微粒)上的結合位點更多,”約翰遜說。換句話說,有生命的東西應該有更多的鎖和鑰匙位點。

為了檢驗這個想法,他們建立了一個 DNA 片段的隨機池,並將其傳送到細胞。一些片段將與細胞外部連線。接下來,科學家們移除並收集結合的片段,然後捕獲未結合的片段,並將它們再次送回目標細胞,重複該過程幾個週期。然後他們看看最後剩下什麼——有多少附著了,有多少仍然是自由的。透過這種方式,研究人員可以將鎖定在細胞中的鑰匙與附著在塵埃顆粒之類的東西上的鑰匙進行比較。

圖片來源:Jen Christiansen

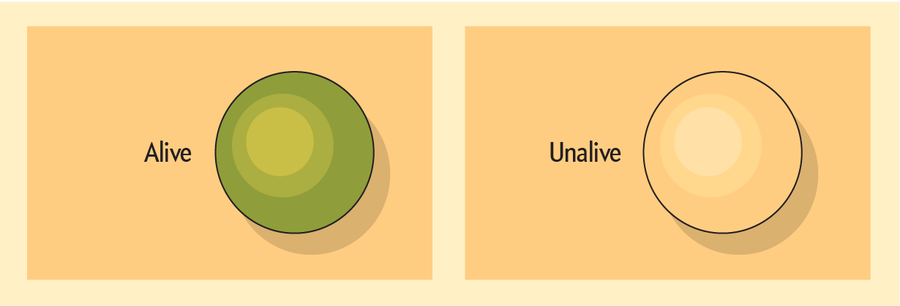

科學家們還將仔細檢查他們懷疑區分生命和非生命的另一個關鍵差異:非生命的東西往往與其環境處於某種平衡狀態。相比之下,哈佛大學的 LAB 成員彼得·吉爾吉斯假設,有生命的東西會利用能量來維持與周圍環境的差異。“它正在使用能量來使我們自己與環境真正分離,定義我們的邊界,”他說。舉個例子:當樹枝是樹的一部分時,它是活著的,並且它與它的環境不同——以一種有邊界的方式。如果你從它的能量來源中移除那個生命——摘下樹枝——它就會死亡並停止使用能量。“在一段時間內,它會分解並變得與環境難以區分,”吉爾吉斯說。“換句話說,它實際上會達到平衡。”

圖片來源:Jen Christiansen

生物的不平衡應該表現為生物體與其周圍環境之間的化學差異——無論周圍環境或生命是由什麼構成的。“我可以掃描某物,繪製一張地圖,然後說,‘告訴我鉀的分佈,’”吉爾吉斯說。如果濃縮的 K 斑點出現,僅在某些點上點綴著地形圖,那麼你可能掌握了生物學。

吉爾吉斯的 LAB 工作與該小組研究的另一個支柱交織在一起:一個稱為化學分餾的概念,即生命如何優先使用某些元素和同位素而忽略其他元素和同位素。由賓夕法尼亞州立大學的克里斯托弗·豪斯領導的一個研究這個想法的小組可以使用太空儀器獲取的常用資料來推斷行星或衛星的構成。“如果你瞭解關於元素和同位素的包含或排除的基本規則,那麼你可以想象一個不同的生態系統,它仍然按照相似的規則執行,但元素和同位素完全不同,”豪斯說。它可以為不平衡研究人員提供一個起點,讓他們瞭解在繪製點狀地圖時應關注哪些型別的模式。

在豪斯的小組中,博士後研究人員正在研究西澳大利亞古代生物留下的沉積物。透過觀察這些岩石樣本,他們試圖捕捉顯示早期地球生命挑剔哪些元素或同位素的模式。“我們希望我們能夠開始概括,”豪斯說。

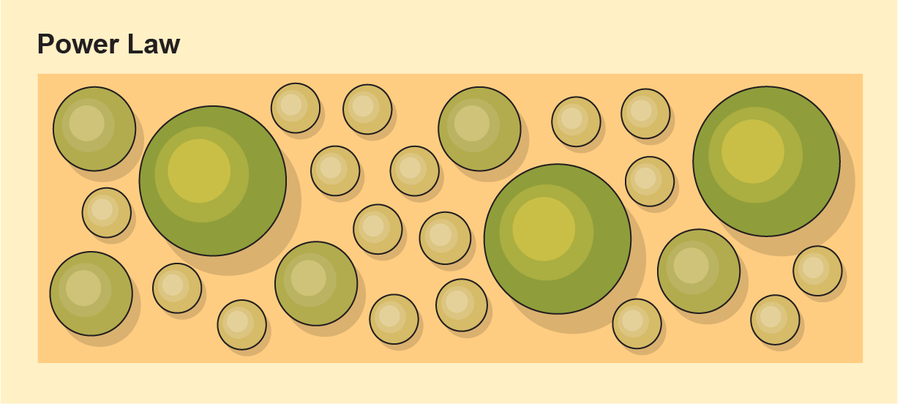

LAB 的計算團隊由聖達菲研究所的克里斯·肯佩斯共同領導,完全致力於這種概括。肯佩斯的研究側重於一個稱為尺度縮放的概念——在這種情況下,細胞內部的化學成分如何隨著其大小而可預測地變化,以及不同大小細胞的丰度如何遵循特定的模式。與 LAB 合作,肯佩斯、豪斯、格雷厄姆及其合作者於 2021 年在數學生物學通報上發表了一篇關於尺度縮放定律如何適用於細菌的論文。例如,如果你按大小對生物材料樣本進行排序,差異就會顯現出來。小細胞的化學成分看起來很像它們的環境。“較大的細胞將越來越不同於環境,”肯佩斯說。

不同大小細胞的丰度往往遵循一種稱為冪律的關係:大量小東西,隨著細胞變大而急劇下降。因此,如果你採集了一個外星樣本,然後看到這些數學關係發揮作用——看起來像它們周圍環境的小東西,以及看起來越來越不像它們環境的逐漸變大的東西,前者很多,後者很少——這可能表明存在生物系統。你不需要預先知道“環境”或“生物學”在化學上看起來像什麼。

圖片來源:Jen Christiansen

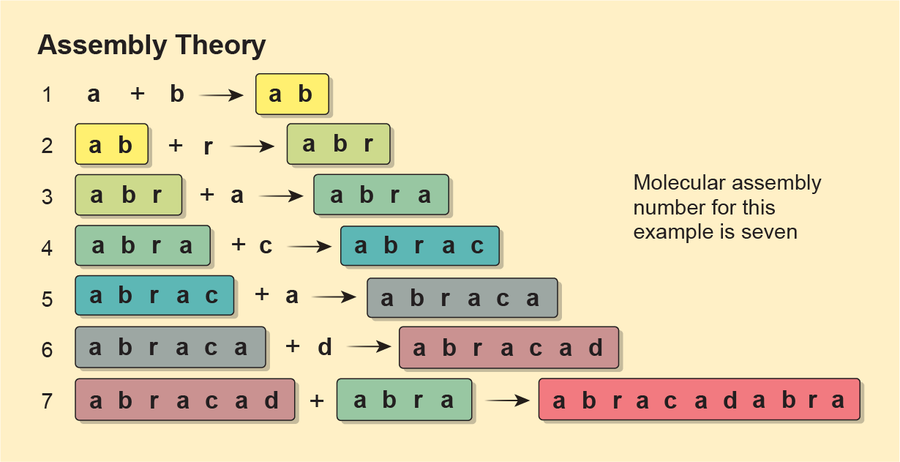

克羅寧是這個異端群體中的一個異端,他對區分生命和非生命有自己的想法。他是一種稱為組裝理論的“識別事物是否複雜而無需瞭解其起源的方法”的創始人之一,他說。分子越複雜,它就越有可能來自生命過程。

這聽起來可能像是對不可知論的一種偏見,但每個人通常都承認生命是薩瑟蘭所說的“物質的複雜化”的結果。一開始,有宇宙大爆炸。形成了最簡單的元素氫。然後是氦。很久以後,出現了有機分子——碳原子與其他元素連線而成的聚合物。這些有機分子最終結合在一起,形成了一個自我維持、自我複製的系統。最終,該系統開始建造相當於 747 的生物(然後是實際的 747)。

在組裝理論中,分子的複雜性可以透過其“分子組裝數”來量化。它只是一個整數,表示需要多少個構建塊結合在一起,以及以什麼數量結合在一起才能形成一個分子。該小組使用“abracadabra”(魔術!)作為示例。為了創造這種魔力,你首先需要新增一個 a 和一個 b。在 ab 上,你可以新增 r。在 abr 上,投入另一個 a 以形成 abra。然後連線一個 c,然後是一個 a,然後是一個 d,你就得到了 abracad。在 abracad 上,你可以新增你已經制作的 abra。這是製作 abracadabra 的七個步驟,其分子組裝數因此為七。該小組推測,數字越高,分子在質譜儀上的“指紋”就越複雜——質譜儀是一種透過質量和電荷分離樣品組分以識別其成分的工具。一個複雜的分子會顯示出更多獨特的能量峰值,部分原因是它由許多鍵組成。這些峰值是其組裝數的粗略代表。

圖片來源:Jen Christiansen

克羅寧曾吹噓說,透過做質譜分析,他可以測量分子的複雜性,甚至無需知道分子是什麼。如果該技術表明分子的複雜性超過了給定的閾值,那麼它可能來自生物過程。

儘管如此,他還是需要證明這一點。透過 LAB,NASA 給了他雙盲材料樣本,以判斷是生物的還是非生物的。這些材料來自外太空、化石床和海灣沉積物等地方。其中一個樣本來自默奇森隕石,這是一塊重達 220 磅的岩石,富含有機化合物。“他們認為這項技術會失敗,因為默奇森可能是最複雜的星際物質之一,”他說。但它成功了:“它基本上說默奇森看起來有點奇怪,但它是死的。”

另一個樣本包含 1400 萬年前的化石,它們是由生物雕刻而成的,但意在欺騙該方法,使其因其年代而得出“死亡”的結果。“該技術很容易發現它們具有生命起源,”克羅寧說。他的結果發表在 2021 年的自然通訊上,並幫助克羅寧的同事們相信他的研究方向是有價值的。“實際上,[LAB 的] 團隊中有很多持懷疑態度的人,”他說。

外星人被發現了??

LAB 之外也有很多懷疑論。一些科學家質疑,當我們還沒有對我們所知的地外生命進行太多搜尋時,是否有必要搜尋不熟悉的生命。“我認為在我們轉向我們不瞭解的生命形式之前,我們仍然可以探索很多東西,”荷蘭皇家海洋研究所和烏得勒支大學的瑪蒂娜·普雷納說。

儘管如此,即使在尋找系外行星上類似地球的特徵的傳統天體生物學研究人員中,LAB 的方法也得到了支援。華盛頓大學的維多利亞·梅多斯已經思考了這種遙遠的訊號二十年了。她看到了該領域在那段時間內的變化——如果可以的話,複雜化。科學家們已經從認為“如果你在一個行星上看到氧氣,那就一錘定音”轉變為認為“沒有一錘定音的事情”。“我認為我的團隊幫助提供的以及該領域如何發展的是,這種理解是生物特徵必須在其環境的背景下進行解釋,”她說。你必須充分了解一個行星的條件及其恆星的條件,才能弄清楚氧氣可能意味著什麼。“可能是環境本身可以支援你的氧氣是由於生命產生的想法,或者可能是環境本身可能會產生誤報,”她說,例如來自沸騰的海洋。

在很多方面,梅多斯說,尋找不可知生物特徵是考慮這種宇宙條件的終極方式。“你必須非常精細地瞭解環境,才能分辨出在該環境中執行著某種異常事物——某種非行星過程,”她說。儘管如此,這種外星生物搜尋方式仍處於起步階段。“我認為他們真的才剛剛開始,”她說。“我認為 LAB 特別是在做的事情是在真正將一些科學知識置於這個概念之下方面做出的開創性努力。”

即便如此,梅多斯也不確定 LAWDKI 有多大可能性。“問題是,‘[類地]系外行星上的環境會如此不同,以至於解決方案也如此不同嗎?’”梅多斯問道。如果條件相似,化學物質也相似,那麼認為生命本身也會相似是合理的。“如果我們這些環境相似,我們期望看到一些相似的科學,但當然我也會期望會有一些會讓我們感到驚訝的事情。”正是出於所有這些原因,梅多斯的工作重點是系外行星,她正在與 LAB 的科學家們合作,他們的研究目前集中在太陽系,以將他們的兩個世界結合在一起。

到 LAB 資助結束時,該團隊計劃開發儀器,以幫助宇宙飛船注意到我們家門口的奇怪而不同的生命。“我們非常專注於最終目標——我們如何能夠利用這些工具和技術,並幫助它們發展到可以成為太空任務儀器的程度,”約翰遜說。

然而,從單一儀器收集到的任何資訊都無法可靠地將某物標記為生命。因此,該小組正在朝著成套裝置的方向努力,利用他們所有的重點領域,在不同的環境中協同工作,例如被液體包裹的世界與岩石沙漠。格雷厄姆正在收集樣本集,LAB 的各個小組可以以迴圈方式進行測試,以檢視他們的結果疊加起來的效果如何。他們可能會尋找,例如,組裝數大的分子,這些分子集中在與周圍環境看起來不同的有界區域中。

即使這些方法共同找到了一些東西,它也不太可能為“我們是孤獨的嗎?”這個問題提供明確的答案。至少在一段時間內,它可能會產生“可能”的答案。這種灰色地帶可能會讓那些想要“外星人被發現了!”頭條新聞,而不是“外星人被發現了??10 年後再回來看看。”

“我理解這種挫敗感,”約翰遜說,“因為我是一個不安分的人。”這種不安分部分與她自己的必死性有關。當她與環境失去平衡狀態的時間結束時。她的複雜性、她的可探測性和探測能力消亡時。“我們擁有這些短暫的生命,”她說。“我們擁有這個終將結束的世界。我們擁有這顆終將死亡的恆星。我們擁有這個不可思議的時刻。我們就在這裡:作為有生命的、有知覺的生物在這個星球上。”這一切都是因為,在某個時候,生命開始了。

這可能在其他行星上發生過數十次、數百次、數千次、數百萬次或數十億次。或者,也許,它只發生在這裡。“感覺,”約翰遜說,“這就像一件非凡的事情,我想在我死之前瞭解關於宇宙的事情。”