孩子和成人一樣,都希望公平和善良。與此同時,他們也可能很快排斥那些他們認為不同的人。這種矛盾是如何產生的?我們又該如何幫助孩子培養道德和正義感?

“有一次——那是很久以前的事了——我剛到這所學校,但學校裡的這些人因為我的膚色而評判我,排斥我,嘲笑我,”大約10歲的學生亞歷克斯在我的同事和我進行的一項研究中對同學們說。(為了保密,學生的名字都已更改。)“我想和他們成為朋友。我有點像忽略他們,但他們仍然找到辦法來對我下手。所以,就像,每天我都哭著告訴我的媽媽發生了什麼事。她只是告訴我忽略他們,但這沒有用,而且事情升級到我不得不去看心理諮詢師的地步。”

對於許多孩子來說,歧視會帶來焦慮和痛苦,並干擾他們的學習。學校本可以比現在大多數學校更受歡迎,我和其他發展心理學家有一個關於如何幫助他們實現這一目標的想法。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續講述關於塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事。

經過數十年對兒童道德發展的研究,我的同事和我開始理解兒童用來處理他們渴望公平和需要歸屬朋友群體之間的不協調的推理方式。我們還弄清楚瞭如何幫助他們思考和分享他們的觀點,特別是關於是什麼使社會排斥變得不公平,以及為什麼有必要站起來反對刻板印象和偏見。

我們最近在馬里蘭州的一個學區進行了一項隨機對照試驗,這是評估醫療和社會治療的金標準,以測試我們的干預措施。該專案顯著提高了孩子們設身處地為他人著想的能力;增強了他們在道德衝突中的推理能力;並幫助培養了跨越種族、階級和性別界限的友誼。干預促進了亞歷克斯的分享,之後另一名學生講述了他們被排斥的經歷。班級以同情和支援回應,討論瞭如何解決這種情況。

這種培訓和討論不僅有助於減少孩子們的偏見,還能提高他們解決衝突的能力,減輕學校的壓力。最重要的是,它們有可能使未來的社會更加公正和有愛心。隨著孩子們成長為成年人,他們“我們與他們”的觀念常常固化為偏見——這會產生後果。如果喬治在小學時認為男孩比女孩更擅長科學,這可能會影響他在中學時邀請誰加入科學俱樂部,以及他作為成年人如何看待女性是否能成為優秀的醫生、科學家或飛行員。我們的專案向孩子們展示如何挑戰這種刻板印象,以期讓社會對每個人都更好。

人們是如何獲得正義感的?它又在多早的時候出現?瑞士先驅心理學家讓·皮亞傑透過觀察兒童的遊戲來尋找這些問題的答案。他想了解他們是如何發展出諸如“己所不欲,勿施於人”之類的準則的,哲學家伊曼努爾·康德將其形式化為“絕對命令”。在他1932年的著作兒童的道德判斷中,皮亞傑報告說,即使對孩子們來說,意圖也很重要:一個孩子可能會傷害另一個孩子,但如果是意外,沒有人是錯的。對孩子們來說,平等和尊重地對待他人是正義的問題。

這個堅實的基礎促使了多個國家對道德思維如何出現的研究。發展科學家現在知道它開始得很早:早在八個月大的嬰兒看到一個木偶試圖爬山,而其他木偶要麼幫助要麼阻礙時,他們更喜歡幫助者而不是阻礙者。這種基於早期形式的同理心的偏好還不是明確的道德判斷;這些判斷在幾年後才會出現。到三歲時,孩子們就明白傷害他人是錯誤的。到五歲時,他們開始平等地分享糖果。甚至一些動物也具有是非感,正如埃默裡大學的動物行為學家弗朗斯·德瓦爾和其他人所證明的那樣。在德瓦爾與現在在佐治亞州立大學的莎拉·F·布羅斯南進行的一項實驗中,一隻捲尾猴在因為給實驗者一塊石頭作為獎勵而得到一塊黃瓜時勃然大怒,而另一隻猴子卻得到了真正的款待:一顆葡萄。

孩子和捲尾猴一樣,都是社會性動物,但人類的道德極其複雜,需要時間才能充分發展。隨著孩子們的成長,家人、朋友和其他人可以幫助他們理解為什麼公平和正義如此重要。我對社會正義的畢生興趣可能與我的母親有關,她積極參與了1960年代的民權運動,以及我的外祖父,他是1950年代早期舊金山工人權利的領導者。我在加利福尼亞州伯克利長大,就讀的學校裡黑人、白人和亞洲學生的比例幾乎相等。當我到馬薩諸塞州伍斯特學院學習兒童心理學和道德發展時,我驚訝地發現朋友群體和約會圈子常常按種族和民族隔離。我現在認為這些影響促成了我理解道德如何戰勝偏見的願望。

作為一名本科生,我曾與當時在克拉克大學的發展心理學家威廉·達蒙合作,參與了他關於兒童如何公平分配資源的研究之一。在這些實驗中,巧克力棒被作為獎勵發給製作手鐲的學生。年幼的孩子經常給同性別和同年齡的孩子更多的巧克力棒,但到了九歲或十歲,他們要麼平等分配,要麼給那些製作了更多手鐲的孩子更多的巧克力棒。

在我在加州大學伯克利分校攻讀研究生期間,我瞭解到成年人在群體習俗和文化儀式的背景下做出關於道德的決定。出於對兒童在規則和規範與道德發生衝突時會如何反應的好奇,我與我的論文導師,發展心理學家埃利奧特·圖裡爾合作,向孩子們提供假設的情景並提出問題。如果一個球隊的隊長必須去撿回一個失控的球才能讓他們的球隊留在比賽中,即使這意味著忽略了一個小孩在附近被欺負的事實,他們應該這樣做嗎?年幼的孩子專注於撿球,但九歲或十歲的孩子更願意違反一項習俗——透過撿球來照顧球隊的義務——去幫助被欺負的孩子。正如一位學生所說,“有人可能會受傷,即使你什麼也贏不了,但看到人類不打架仍然很好。”

這些研究讓我思考,當一個孩子的朋友正在做錯事時會發生什麼——例如,因為另一個孩子的種族而排斥或騷擾他。當時,很少有研究人員研究兒童時期的偏見。社會心理學家在1950年代開始研究偏見,因為當時迫切需要了解大屠殺是如何發生的。心理學家戈登·W·奧爾波特在他的著作《偏見的本質》(艾迪生-韋斯利出版社,1954年)中,反對將“邪惡”領袖視為對這場恐怖事件負有全部責任的想法,而是關注大多數德國人是如何圍繞共同的民族認同聚集在一起,排斥猶太人、共產主義者和其他他們認為不同且具有威脅性的人。

奧爾波特推斷,理解偏見的鑰匙是群體動力學而不是個體心理學。他闡明瞭促進和維持群體忠誠的機制(例如宣傳活動),並指出,基於共同目標、合作、平等地位和權威支援的群體間接觸可以減少偏見。

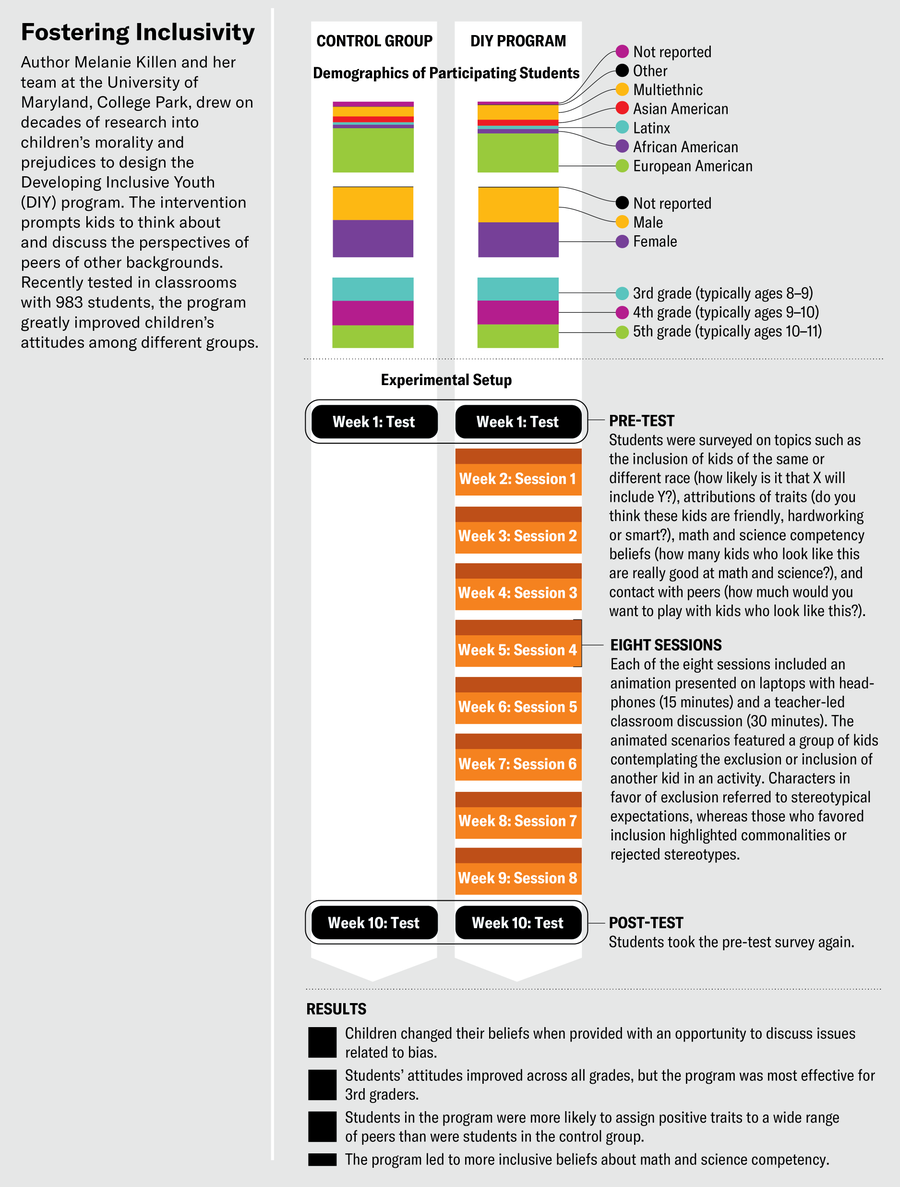

珍·克里斯蒂安森;資料來源:“發展包容性青年計劃的有效性測試:一項多中心隨機對照試驗”,作者:梅蘭妮·基倫等,刊登於《兒童發展》,第93卷,第3期;2022年5月/6月(參考文獻)

但是,偏見最初是如何產生的呢?1994年,當我搬到馬里蘭大學擔任人類發展學教授後,我與該校心理學系的查爾斯·斯坦戈合作,研究當種族和性別發揮作用時,兒童群體是如何行動的。我們發現,當孩子們的公平觀念與他們的群體認同發生衝突時,他們並不總是運用這些觀念。例如,他們認為排斥男孩加入芭蕾舞俱樂部是錯誤的,但也表示其他孩子“會認為約翰跳芭蕾舞很奇怪”。然而,孩子們在回應涉及種族排斥的情況時,很少提及刻板印象。顯然,我們必須以不同的方式調查基於性別和種族的排斥。

在2000年代初期,紐約城市大學的馬丁·D·拉克、喬治城大學的大衛·S·克里斯特爾和我瞭解到,與就讀於同質化學校的青少年相比,那些就讀於種族更加多元化學校並且有其他種族和民族朋友的青少年更可能認為基於種族的排斥是不公平的,例如只與同種族的朋友或物件約會。

這些調查表明,兒童早在學前班就認同群體。這些聯盟提供社會支援、友誼和免受欺凌的保護。但是,當成為一個群體的成員意味著預設對外群體成員的不公平待遇時,會發生什麼?我與英國埃克塞特大學的亞當·魯特蘭和肯特大學的多米尼克·艾布拉姆斯,以及我當時的研究生凱利·林恩·穆爾維(現就職於北卡羅來納州立大學)和艾琳·希蒂(現就職於舊金山大學)一起,開始研究兒童如何應對他們的群體歸屬感和正義感之間的衝突。兒童和青少年在什麼時候會意識到他們的群體可能正在做一些不公平的事情?他們會告訴他們的群體這是錯誤的嗎?還是他們會僅僅隨波逐流?

我們向就讀於馬里蘭州公立學校的不同種族和民族背景的兒童展示圖片卡片,並詢問,例如,他們是否認為圖片中的孩子(例如,名叫喬丹)如果他們的課後俱樂部在自己和學校的另一個俱樂部之間不公平地分配資金,可以大聲說出來。8至10歲的兒童更可能認為喬丹會告訴他們的朋友他們正在做一些不公平的事情,而這些朋友隨後會同意做正確的事情。更重要的是,12至14歲的年齡較大的兒童表示,喬丹可以告訴他們的朋友他們做錯了,但該群體會不高興,並且可能會排斥他們。換句話說,隨著年齡的增長,孩子們開始認識到反對群體規範的代價——這是挑戰不公正的重大障礙。

因此,例如,當一個孩子想要在他們的群體嘲笑另一個宗教或種族的朋友時進行干預時,他們可能會因為預計會被踢出群體而猶豫不決。此外,如果他們真的被拒絕了,他們可能會被其他人視為棄兒,從而增加了挑戰規範的懲罰。然而,令人鼓舞的是,一些孩子擅長思考如何說服他們的群體變得更好。

這些研究讓我們想知道,孩子們在分享資源時是否也會偏袒自己的群體。在一項由我當時的研究生勞拉·埃倫巴斯(現就職於普渡大學)領導的研究中,我們詢問孩子們,黑人學生就讀的學校獲得的學校用品是否比白人學生就讀的學校少(反之亦然)是可以接受的。我們還給了他們書籍和其他用品,並要求他們將這些物品分配給各個學校。

所有的孩子都認為一所學校獲得的物品較少是不公平的。但是,當真正分配用品時,年幼的孩子有“內群體偏見”。5至6歲的孩子給最初物品較少的學校更多的物品,但當弱勢學校是由他們自己種族的孩子就讀時,他們更可能給予。相比之下,在給最初物品較少的學校物品時,10至11歲的孩子給黑人學生就讀的學校的用品多於給白人學生就讀的學校的用品,因為正如一個孩子所說,“我經常看到當別人擁有更多時,他們擁有的更少。”

令人驚訝的是,在更多地給予黑人學校時,孩子們的種族和民族之間沒有差異。我以前的研究生邁克爾·裡佐(目前在伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校)進行的類似研究也表明,孩子的性別對他們如何分配貼紙沒有影響:他們給製作“藍色怪物卡車”的男孩(而不是女孩)和製作“粉色公主娃娃”的女孩(而不是男孩)更多的貼紙。但是,隨著年齡的增長,他們分配得更加平等。

無論種族和性別如何,孩子們都難以將正確和公正的事情置於他們的偏見和內群體之上。好訊息是,隨著孩子們的成熟,他們會朝著公平的方向發展。

將數十年研究中獲得的經驗教訓結合在一起,我們的團隊開發了我們稱之為社會推理發展模型的模型,該模型描述了兒童如何在群體動力學的背景下權衡公平性。我們假設,道德不僅僅是認識到因為膚色、性別或宗教而區別對待某人是不公平的。它需要理解系統性偏見會給某些群體帶來劣勢,並認識到何時有必要創造公平的競爭環境。

利用這個模型,我們提出了一系列進一步的問題,以瞭解如何幫助孩子們成為不公正的抵抗者,或“變革的推動者”。是什麼因素使他們能夠拒絕不公平對待他人?而且,由於每個孩子都屬於多個群體,當這些身份發生衝突時會發生什麼?例如,不僅種族和民族,財富也賦予地位。在排斥方面,哪個更重要?為了回答這個問題,現在在南卡羅來納州弗曼大學的阿曼達·R·伯克霍爾德和我讓8至14歲的孩子們挑選他們俱樂部的新成員。孩子們預測,他們的同齡人會選擇財富相似的人,即使他們的種族不同,這表明經濟階層比種族更能預測共同興趣。

到2015年,我們感到我們對兒童的道德發展有了足夠的瞭解,可以設計一個專案來減少偏見和歧視,促進跨越社會界限的友誼,並幫助孩子們站起來反對對他人的不公平待遇。最重要的是,我們希望有一個專案來處理孩子們自己的經歷,而不是我們在基礎研究中使用的假設情景。

我們的干預專案名為“發展包容性青年”,提供涉及道德複雜情況的情景,並讓孩子們有機會思考他們的反應,然後與他們的同學討論。在初步測試之後,我們將這個專案與小學教師的培訓結合起來,培訓內容是關於建立安全的課堂討論空間,以便孩子們可以自己思考和發言,而不會被推向任何特定的想法。

在專案期間,8至11歲的小學生每週在教室裡聚集一次,持續八週。每週,他們都與一個動畫線上工具互動,反思和討論基於性別、種族(黑人或白人)、民族(亞洲人、阿拉伯人或拉丁裔)、移民身份或財富狀況的不同型別的包容或排斥。

首先,他們拿到一臺筆記型電腦,戴上耳機,然後觀看15分鐘的小品。例如,該專案可能會呈現一個情景,其中一個女孩想與一群男孩一起做一個科學專案。一個男孩說女孩不擅長科學。另一個男孩挑戰了這個觀點,說他的妹妹很擅長科學。他們應該怎麼做?在觀看該專案的學生私下輸入他們的回答後,老師帶領他們在教室裡圍成一圈進行30分鐘的討論。

在一次關於科學和性別的課程中,一位學生分享了這個故事:“我認為那是在馬里蘭大學的夏令營……我們都在餐廳裡吃晚飯,我們看到一些年齡較大的孩子掰手腕。所以[一個女孩]走到他們面前,就像——她走到一個男孩面前,說,‘嘿,你想掰手腕嗎?’然後他說,‘你是女孩;你打不過我的。’結果她把他打敗了!”

全班同學歡呼雀躍,詢問花了多少秒。然後另一位學生說:“是的,在我爸爸的公司,他們給男孩最好的工作,給女孩最差的工作”,而且錢也更少,之後第三位學生說:“這真是不公平!”

隨機對照試驗表明,參加過這個專案的孩子們更可能認為排斥是錯誤的;認為其他群體的孩子友善、勤奮和聰明;並且對他們種族、民族或性別以外的孩子的數學和科學能力有更高的期望。此外,他們更渴望與和他們不同的孩子一起玩,並且報告的社會排斥更少。許多老師告訴我們,他們瞭解了關於他們學生的新事物,並且與他們更加親近;班級更加團結,最令人鼓舞的是,學生們將他們學到的東西應用到新的情境中,例如當班級閱讀一篇新聞文章時。

如果廣泛實施,這個專案有可能更好地裝備未來的世代來反對不公正。正如一位學生所說,“無論你是誰,你都只是——你是文明的一部分。你是人類的一部分。你不是,比如,來自外星球的 alien。”