十多年來,研究人員一直試圖解開快速射電暴之謎,這種毫秒級的射電波啁啾似乎隨機出現在天空中,可能來自數百萬甚至數十億光年外的未知來源。理論家們對它們的成因有許多想法,包括恆星耀斑、中子星的災難性合併和蒸發的黑洞。事實上,他們有很多想法,以至於快速射電暴來源的理論長期以來都超過了記錄到的射電暴數量。觀測到的射電暴數量稀少反映了快速射電暴難題中最困難的部分:猜測將望遠鏡指向哪裡才能捕捉到它們發生的那一刻。

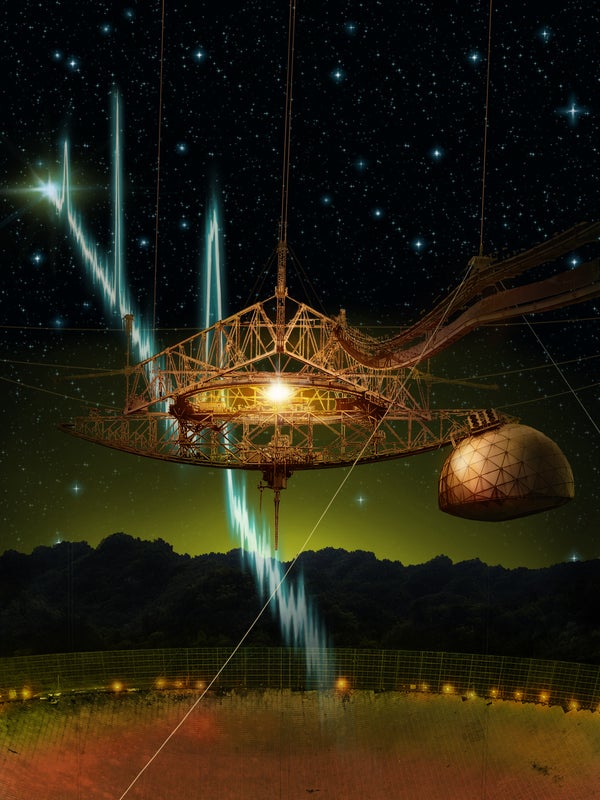

然而,現在,天文學家知道在哪裡可以可靠地看到至少一個:天空中的一塊區域,大小約為滿月的十分之一,方向在御夫座。過去四年中,在波多黎各使用阿雷西博射電望遠鏡的研究人員在那裡探測到了 11 次快速射電暴,所有這些射電暴顯然都來自同一個神秘的天體物理源。《自然》雜誌(《大眾科學》是施普林格自然的一部分)報道了這些發現。研究報告的共同作者、康奈爾大學的天文學家詹姆斯·科德斯說:“重複的事實——就這個物體而言——排除了任何一次性的模型,無論它們涉及合併還是蒸發的黑洞或其他什麼。”科德斯說,相反,更可能的罪魁禍首是來自旋轉中子星的某種強大爆發。

問題是,從來沒有見過中子星的行為像科德斯猜測的可能導致這些快速射電暴的那顆中子星那樣奇怪。在 2012 年探測到該來源的初始射電暴後,該團隊去年 5 月和 6 月再次進行了觀察,在新資料中發現了另外 10 次零星分佈的射電暴。其中兩天各有兩次閃入望遠鏡,另一天則有八次。射電暴的強度和到達時間變化很大,兩次最近的射電暴之間只相隔大約一分鐘。產生射電暴的過程似乎並沒有遵循定期旋轉的中子星所期望的週期性模式。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過 訂閱來支援我們屢獲殊榮的新聞報道。透過購買訂閱,您正在幫助確保關於當今世界中塑造我們的發現和想法的重大故事的未來。

科德斯認為,這些射電暴的奇怪特性可能是由於一顆中子星在一個圍繞黑洞的緊密軌道上執行,在那裡,巨大的引力效應可能會掩蓋來自中子星的射電暴的任何週期性。“大自然比理論家更聰明,我認為我們大多數人都會希望在這裡發現新的、奇異的現象,但我們必須小心,不要讓期望戰勝現實,”科德斯說。“我是一個簡約主義者——如果可以用已知的現象來解釋某些事情,你就應該這樣做。”

研究人員說,無論來源是什麼,它一定很遙遠。快速射電暴的宇宙之旅的標誌是其波長的塗抹,這是它在源頭和地球之間穿過等離子體雲時產生的。塗抹,或“色散測量”越大,它穿過的等離子體越多,其來源可能就越遠。“我們看到的射電暴的色散測量值是我們的星系可能產生的值的三倍,”哥倫比亞大學的研究報告的共同作者斯拉夫科·博格達諾夫說。“如果射電暴來自我們星系內部,它們將用完可穿過的物質,因此源頭必須在我們銀河系的邊緣之外。”

博格達諾夫說,快速射電暴的來源離我們星系的邊緣到底有多遠“是一個價值百萬美元的問題”。據推測,快速射電暴的大部分色散來自與星系際介質的稀薄等離子體的相互作用,星系際介質是一個巨大的宇宙網,它延伸穿過星系之間的大部分空曠空間。但是,快速射電暴的宿主星系內的等離子體也應該對色散做出貢獻,從而混淆任何給定快速射電暴的距離估計。科德斯估計,阿雷西博的重複快速射電暴的來源可能在數億光年之外,但也承認它也可能在附近一個特別富含等離子體的星系中。儘管該團隊使用多個望遠鏡凝視了重複快速射電暴的天空區域,但他們尚未找到可能的宿主星系。

上週,在《自然》雜誌上發表的另一項獨立研究報告了另一個結果,這似乎與阿雷西博的觀測結果相沖突。正如國際平方公里陣列組織的埃文·基恩及其同事所詳述的那樣,這項單獨的研究表明,一些快速射電暴發生在數十億而不是數百萬光年之外。這種快速射電暴可能是一次性事件,由天體物理合併產生,其能量如此之大以至於摧毀了它們的源頭物體,從而阻止了任何重複發生。基恩和他的同事使用澳大利亞的射電望遠鏡和夏威夷的光學望遠鏡,探測到了一個快速射電暴,並將其衰落的餘輝與距離地球約 60 億光年的宿主星系聯絡起來。那太遠了,以至於除非一對在中子星一次性合併中碰撞,否則任何可以想象的中子星爆發都不足以從地球上看到。這樣的結果將至少將一些快速射電暴確立為真正的宇宙探測器,能夠繪製數十億光年之外原本不可見的宇宙網。如果對這些影響深遠的快速射電暴進行充分的數量編目,就可以用來建立宇宙的某種“斷層掃描”。

“這是巨大的希望,”科德斯說。“因此,有些人偏向於這種情況發生。”然而,在基恩等人研究發表的幾天後,哈佛-史密森尼天體物理中心的彼得·威廉姆斯和埃多·伯傑釋出了一份獨立分析報告,對快速射電暴和數十億光年外的星系之間的聲稱聯絡表示嚴重懷疑。

關於特定快速射電暴來源的進一步確定性(如果有的話)很可能只會透過使用其他設施進行更詳細的後續研究而出現,例如新墨西哥州的揚斯基甚大陣列 (VLA) 或澳大利亞和南非尚未建成的平方公里陣列。甚大陣列和其他設施對於進一步研究重複的阿雷西博快速射電暴也至關重要,因為研究人員試圖探測更多的射電暴並更好地瞭解其來源的性質。

儘管研究人員在快速射電暴是來自可觀測宇宙邊緣的極其高能的一次性事件還是來自更近處的較小、重複的事件之間存在明顯的分歧,但在宇宙中,這兩種現象完全有共存的空間。

博格達諾夫說:“人們過去認為超新星和伽馬射線暴都是一樣的,後來我們瞭解到它們來自不同型別的事件。”“快速射電暴可能來自至少兩種不同的自然事件。因此,下一步顯而易見的是找到更多的快速射電暴,並凝視我們已經找到的其他射電暴,看看它們是否重複。這將有助於我們瞭解哪些是哪些!”