1990年,在印度尼西亞的古農列user國家公園的Ketambe研究站,一個深夜,我坐在阿拉斯河畔的小屋裡,藉著煤油燈的光芒抄寫筆記。有些事情困擾著我。我來這裡是為了收集論文的資料,記錄那裡的猴子和猿類吃什麼以及如何吃。想法是將這些觀察結果與它們的牙齒的大小、形狀和磨損模式聯絡起來。根據普遍的看法,長尾獼猴有大的門牙和鈍的臼齒——適合吃水果的牙齒。但是,在過去的四天裡,我追蹤到的那些猴子似乎除了嫩葉什麼都不吃。那時我意識到,牙齒形態和功能之間的關係比教科書暗示的要複雜得多,而且動物牙齒的大小和形狀並不能決定它吃什麼。這聽起來可能像是一個深奧的啟示,但它對於理解動物(包括人類)是如何進化的具有關鍵意義。

我是一名古生物學家,我的職業是根據化石遺骸重建已滅絕物種的行為。具體來說,我的工作是辨別過去動物如何從周圍環境中獲取食物,從而瞭解環境變化如何觸發進化。在Ketambe的那一年塑造了我對靈長類動物以及圍繞它們更大的生命群落的思考方式。我開始將生物圈——我們星球上孕育生命的部分——看作是一個巨大的自助餐。動物們手裡拿著盤子走到防噴嚏護罩前,從特定地點、特定時間提供的食物中挑選。每個物種在森林中以及在自然界中的位置,都是由它所做的選擇決定的。

牙齒在食物選擇中起著作用——你需要合適的餐具。但我在Ketambe瞭解到,可用性甚至更重要。獼猴吃樹葉是因為那是大自然在當時當地的生物圈自助餐上擺放的東西。隨著季節的更迭,樹葉展開、鮮花盛開、水果成熟,它們的飲食也隨之改變。我開始想象,在幾個世紀、幾千年甚至更長的時間裡,食物供應的變化會如何影響一個物種的飲食。

支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞業 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們今天世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

大多數古生物學家都不習慣以這種方式思考過去的生命。我們的領域有著悠久的傳統,即透過假設自然選擇最好的工具來完成生物體必須做的任何工作來從形態推斷功能。然而,如果形態總是跟隨功能,獼猴就不會吃樹葉。但是我們如何在化石記錄中檢測食物選擇呢?

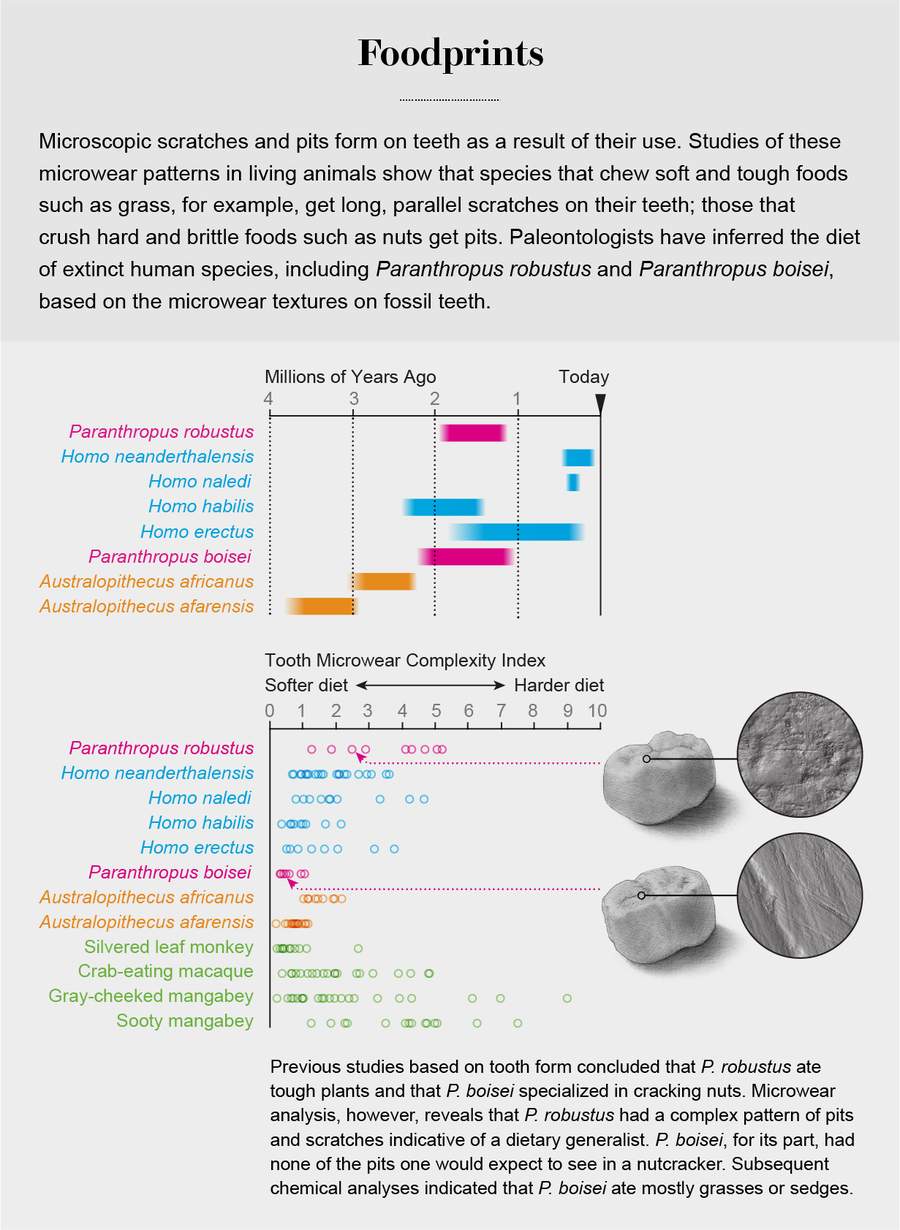

幾十年來,我一直在透過研究化石牙齒上的微觀磨損模式來做到這一點,包括許多人類祖先的牙齒。其他研究人員分析了化石牙齒中食物的化學特徵,以尋找飲食線索。正如我所稱的這些“食物足跡”揭示了個體實際食用的食物種類,併為我們提供了比僅憑牙齒形狀更豐富的過去圖景。結合來自古環境記錄的見解,這些發現使我們能夠檢驗一些關於氣候變化對人類進化影響的主要假設。結果完善了關於我們人類家族樹分支如何在其他分支失敗的地方取得成功的經典解釋。

利姆悖論

對現存動物的觀察揭示了許多生物吃著與它們適應的食物不同的食物。當我在Ketambe時,現在在普渡大學的Melissa Remis正在中非共和國Dzanga-Ndoki國家公園的低地雨林地點Bai Hokou收集關於大猩猩的飲食資料。當時,大多數研究人員認為大猩猩是飲食專家,它們吃莖、葉和非木本植物(如野生芹菜)的髓。開創性的大猩猩研究員Dian Fossey和其他人已經在烏干達和盧安達的維龍加山脈的高海拔雲霧森林中證明了這一點。這很有道理。大猩猩有非常特殊的牙齒和腸道——鋒利的臼齒非常適合剪下堅韌的植物部分,而巨大的後腸則可以容納有助於消化纖維食物中纖維素的微生物。此外,在那些海拔高度幾乎沒有什麼其他東西可吃。

然而,維龍加山地大猩猩實際上只是一個小型邊緣種群,只有幾百只個體生活在極端棲息地。那麼,生活在西部1000英里以外的剛果盆地低地雨林中的20萬隻大猩猩呢?Bai Hokou的大猩猩講述了一個不同的故事。它們似乎更喜歡柔軟、含糖的水果。事實上,Remis看到大猩猩走半英里甚至更遠的路,徑直穿過可食用的樹葉和莖,去尋找一棵結果實的樹。只有在它們喜歡的水果無法獲得時,纖維食物似乎才會在它們的飲食中佔據主導地位。但與維龍加山脈的同類相比,西部低地大猩猩更加膽小,這限制了Remis可以收集的資料量。一些研究人員質疑,考慮到大猩猩的牙齒和腸道,它們是否真的會更喜歡水果。

灰頰 mangabeys 具有扁平、厚琺琅質的臼齒,似乎專門用於碾碎堅硬的食物。但只有當它們喜歡的軟水果和樹葉無法獲得時,它們才會退而求其次吃這些食物。圖片來源:Alain Houle

有一個老笑話:“你喂一隻400磅重的大猩猩吃什麼?任何它想吃的東西。”我們怎麼知道大猩猩想吃什麼?Remis從Bai Hokou回家後,她去了舊金山動物園,親自詢問大猩猩。她給圈養的猿類提供了各種各樣的食物,從甜芒果到苦羅望子,酸檸檬,當然還有堅韌的芹菜。動物園的大猩猩顯然更喜歡含糖、肉質的水果,而不是堅韌、纖維狀的食物,而不管它們的牙齒和腸道表明它們應該吃什麼。這一發現證實,儘管大猩猩已經適應了它們必須吃的最具機械和化學挑戰性的食物,但這些並不是它們最喜歡的食物。那麼,也許維龍加山脈的大猩猩全年都吃堅韌、纖維狀的食物,不是因為它們喜歡這些食物,而是因為它們可以——而且必須,考慮到如此高海拔地區的生物圈自助餐上有限的選擇。事實上,附近生活在較低海拔山區的山地大猩猩,在水果上市時更喜歡吃水果。

對與自身適應的食物不同的食物的偏好在動物王國中非常普遍,足以用一個術語來形容這種現象:利姆悖論。已故的哈佛大學的Karel Liem在1980年首次在明克利的慈鯛中觀察到了這種悖論,這是一種墨西哥北部Cuatro Ciénegas山谷特有的淡水魚。這種魚的一種形式在喉嚨裡有扁平的、像鵝卵石一樣的牙齒,這些牙齒似乎非常適合敲碎硬殼蝸牛。然而,當有較軟的食物時,這個種群的成員會直接遊過那些蝸牛。為什麼動物會進化出專門用於不太喜歡、很少吃的食物的牙齒?只要對硬物的專門化不會阻止食用較軟的食物,它就可以在動物需要時為動物留下更多的選擇。因此,悖論與其說是個體避免食用它們所適應的食物,不如說是專門化的解剖結構可以導致更廣泛的飲食。

其他靈長類動物也例證了利姆悖論,包括烏干達基巴萊國家公園的灰頰 mangabey 猴。Mangabeys 具有扁平、厚琺琅質的臼齒,似乎專門用於碾碎堅硬、易碎的食物。但是日復一日,月復一月,甚至年復一年,現在在科羅拉多大學博爾德分校的 Joanna Lambert 觀察到它們吃柔軟、肉質的水果和嫩葉,就像與它們生活在一起的牙齒較薄的紅尾 guenon 猴一樣。然後,在1997年夏天,一切都變了。森林正在遭受厄爾尼諾現象引發的特別嚴重的乾旱的衝擊。水果稀缺,樹葉枯萎,猴子們餓了。Mangabeys 吃了更多的樹皮和堅硬的種子,但 guenons 沒有。Mangabeys 特殊的牙齒和下頜使它們能夠退而求其次吃機械上具有挑戰性的食物。即使這種適應性在一代人中只需要一次或兩次,那也可能正是動物度過困難時期所需要的。

然而,專門化的解剖結構也可能與首選食物有關。例如,象牙海岸塔伊國家公園的 sooty mangabeys 具有厚厚的牙釉質和強壯的下頜,而且它們實際上更喜歡堅硬的食物。它們的大部分覓食時間都花在了森林地面上,尋找 Sacoglottis 樹的種子,這些種子的外殼類似於桃核。俄亥俄州立大學的 Scott McGraw 認為,這種做法使它們能夠避免與生活在一起的其他10種靈長類動物競爭食物。正如大猩猩吃機械上具有挑戰性的食物的頻率各不相同一樣,一些 mangabeys 一直都吃,而另一些 mangabeys 只是在極少數情況下才吃。

諸如此類的例子表明,靈長類動物的食物選擇是複雜的,不僅取決於牙齒,還取決於可用性、競爭和個人偏好。牙齒形態可以告訴我們一些關於過去動物能夠吃什麼以及其祖先必須應對的最具挑戰性的食物的資訊。但是,要深入瞭解生物圈自助餐上可供選擇的食物,我們需要食物足跡。

牙齒微磨損是食物足跡中一種常見的型別,它是牙齒表面在使用過程中形成的微觀劃痕和凹坑。傾向於剪下或切割堅韌食物的物種,如吃草的羚羊或食肉獵豹,當相對的牙齒相互滑動,並且它們之間的磨料被拖動時,會產生長而平行的劃痕。碾碎堅硬食物的物種,如吃堅果的塔伊 mangabeys 或咬碎骨頭的鬣狗,往往具有坑窪狀的微磨損表面,表面覆蓋著各種大小和形狀的凹坑。

由於這些痕跡通常會在幾天內磨損並被覆蓋,如果我們考慮在不同時間和地點取樣的個體的牙齒,我們可以瞭解食物種類的多樣性,甚至可能是比例。基巴萊 mangabeys 的微磨損模式通常類似於軟水果食用者的微磨損模式,具有細細的劃痕和細小的凹坑,儘管少數標本的凹坑更多。相比之下,來自塔伊的 mangabeys 的牙齒平均而言具有更多的坑窪狀表面。儘管這兩個物種的牙齒形態相似,但食物足跡將它們區分開來,正如根據對它們飲食的觀察所預測的那樣。

古代選單

有了來自活體動物的微磨損模式,這些活體動物的飲食習慣是從第一手觀察中得知的,科學家可以使用化石牙齒上的微磨損來推斷已滅絕物種的日常食物,並深入瞭解它們的食物選擇。為此,我的同事和我付出了很多努力來分析人類化石的微磨損。我們的工作產生了令人驚訝的結果。

人類家族樹有很多分支。今天,智人是唯一活著的人類物種,但曾經,多個人類物種,或人族,共同生活在這個星球上。為什麼我們的譜系倖存下來而其他譜系滅絕,這是一個持久的問題。我個人對這個謎團的探索始於我著手研究這些已滅絕分支之一的成員的飲食,這是一個屬於傍人屬的物種群。傍人屬生活在約270萬年前至120萬年前的東非和南非,即更新世時期。它的物種都沒有產生我們;相反,它們是與我們自己的早期祖先並肩行走的進化實驗。傍人屬具有大而扁平、厚琺琅質的前臼齒和臼齒、沉重的下頜以及明顯的骨脊和疤痕,這些骨脊和疤痕來自於擁有巨大的、強有力的咀嚼肌。這些特徵顯然是為極端咀嚼而進行的飲食專業化,因此這些物種似乎是微磨損分析的理想候選者。如果我的合作者和我無法弄清楚它們吃什麼,那麼我們就幾乎沒有希望重建其他下頜和牙齒不那麼獨特的人族化石的飲食。

古人類學家John Robinson是第一個嘗試重建傍人屬飲食的人,早在1954年。Robinson認為,來自南非的粗壯傍人屬的大而扁平且厚琺琅質的前臼齒和臼齒已經進化為研磨植物部分,如嫩芽和樹葉、漿果和堅韌的野生水果。這些牙齒上的碎裂表明粗壯傍人屬吃了含砂礫的根和球莖。約翰內斯堡威特沃特斯蘭德大學的已故 Phillip Tobias 持不同看法,他在20世紀60年代爭辯說,碎裂發生在食用堅硬食物而不是含砂礫食物的過程中。當時,Tobias正在描述來自東非的新傍人屬物種,博氏傍人屬。據著名報道,當他第一次看到它的頭骨時,他說:“我從未見過比這更出色的剝果器。”

來源:Peter S. Ungar(資料和微磨損模擬)。Portia Sloan Rollings插圖(牙齒);Jen Christiansen製圖

一個專門吃堅果的人族的想法由此誕生。傍人屬與在同一沉積物中發現的早期人屬化石形成鮮明對比,後者具有更精緻的牙齒和下頜、更大的大腦和新興的用於加工食物的石器工具包。研究人員提出了一個對這些差異的簡潔解釋,稱為熱帶草原假說。隨著草原開始在非洲蔓延,我們的祖先走到了進化的十字路口。傍人屬走了一條路,進化為專門吃堅硬、乾燥的熱帶草原植物部分,如種子和根。早期人屬走了另一條路,變得越來越通用,飲食更加靈活,包括肉類。根據該理論,飲食的靈活性是我們今天存在而傍人屬消失的原因。這是一個引人入勝的故事,並且在20世紀80年代,石溪大學的Frederick Grine進行的早期微磨損研究表明,粗壯傍人屬的牙齒確實比其自身的祖先有更多的微磨損凹坑,這似乎證實了我們的這位表親專門吃堅硬、易碎的食物。

但是,在2005年,當我的當時的博士後研究員Rob Scott和我再次使用新技術觀察粗壯傍人屬的微磨損時,故事的另一部分開始浮出水面。是的,粗壯傍人屬標本平均而言具有更多坑窪狀、複雜的微磨損表面,但我們研究的一些標本的坑窪狀較少,紋理更簡單。事實上,粗壯傍人屬的微磨損變化很大,這表明雖然有些人在死前幾天吃了堅硬的食物,但另一些人沒有。換句話說,粗壯傍人屬的專門化解剖結構並不意味著它是一個飲食專家。這不是一個新想法。現在在聖路易斯華盛頓大學的David Strait和喬治華盛頓大學的Bernard Wood在前一年推測,傍人屬很可能是一個生態通才,飲食靈活,這主要是基於間接證據。但我們的工作為人類中的利姆悖論提供了直接證據。

更大的驚喜發生在2008年,當時我的同事和我觀察了博氏傍人屬的微磨損紋理。這就是Tobias的剝果器,這個物種擁有所有人族中最大的牙齒、最重的下頜和最厚的牙釉質。我預計博氏傍人屬的牙齒會具有類似於 sooty mangabey 的微磨損,像月球表面一樣佈滿凹坑。但事實並非如此。表面之後又是表面,到處都是細細的劃痕。這些生物不僅不是硬物專家,而且它們的微磨損根本沒有顯示出堅硬食物的跡象。剝果器假說似乎像狂風中的紙牌屋一樣倒塌了。那麼,博氏傍人屬用那些大而扁平的牙齒吃什麼呢?那將不得不等待另一組食物足跡:碳同位素比率。

為身體提供構建身體的原材料的食物的獨特化學特徵有時會儲存在牙齒中。與微磨損一樣,這些化學線索也可以被讀取和解碼。例如,與樹木和灌木相比,熱帶草的碳原子比例更高,其中包含七個中子而不是通常的六個;因此,吃熱帶草的動物的牙齒中可預測地含有更多的“重”碳。

粗壯傍人屬牙齒的碳同位素比率表明,其飲食以樹木和灌木產品為主,但也大量攝入了熱帶草或莎草。這一發現與廣泛的飲食相符。但是博氏傍人屬顯示出非常不同的模式,碳同位素比率表明,草或莎草至少佔其飲食的四分之三。

這個結果讓許多古人類學家感到驚訝。像牛一樣的人族?我們家族樹中任何有自尊的成員肯定都不會靠吃草為生!但這對我來說很有道理。這些物種首次出現時,草原正在東非和南非蔓延,生物圈自助餐桌上開始鋪滿草皮。如果博氏傍人屬用它的大而扁平的牙齒和強壯的下頜研磨草或莎草產品,而不是碾碎堅硬、易碎的食物,那應該正好留下我的同事和我發現的微磨損紋理模式。這樣的飲食也解釋了為什麼博氏傍人屬的臼齒磨損得如此之快。

僅憑牙齒的巨大、扁平的形狀,你永遠不會知道,但食物足跡表明,這兩個傍人屬物種以不同且出乎意料的方式使用了它們專門化的解剖結構。就像基巴萊 mangabeys 一樣,粗壯傍人屬似乎有著廣泛的飲食,其中包括一些堅硬的物體。但對於博氏傍人屬來說,牙齒和飲食之間的關係似乎與我們今天在靈長類動物中看到的任何關係都大相徑庭。大而扁平的牙齒遠非撕碎草的理想選擇,但人們會使用自己擁有的東西。只要研磨平臺比人族以前擁有的平臺更好,即使它不是手頭任務的最佳選擇,也會被選擇出來。

我們直系祖先——人屬中的祖先——的微磨損指向了一種截然不同的飲食策略。我的同事和我研究了兩個早期物種:更“原始”的能人,一種大腦較小的人族,保留了一些與樹棲生活相關的特徵,以及直立人,一種大腦較大的人族,致力於地面生活。我們的樣本很小,因為微磨損需要原始的牙齒,而原始的牙齒數量不多。但它們顯示出一種有趣的模式。與南方古猿阿法種(其假定的祖先)和與其共同生活的博氏傍人屬相比,能人具有更廣泛的微磨損紋理範圍,從複雜的坑窪狀表面到簡單的劃痕狀表面。這一發現暗示,能人吃的食物種類比其祖先或同代人都多。它的後繼者直立人具有甚至更多變的微磨損紋理,這可能表明飲食範圍更廣。

這些結果與氣候變化如何塑造人類進化的主要模型非常吻合,該模型已經取代了熱帶草原假說。已故地質學家Nicholas Shackleton在20世紀90年代中期對深海巖芯的氣候資料進行的研究表明,氣候變化的故事比熱帶草原假說所假設的要複雜得多。長期來看,條件確實變得更冷更乾燥,但也有短期氣候波動,而且這些波動在人類進化過程中變得越來越強烈。

.png?w=900)

與專門吃草或莎草的博氏傍人屬(左)相反,與其同時代的能人(右)似乎有著更廣泛的飲食。圖片來源:John R. Foster Science Source

史密森尼學會的Rick Potts推斷,這種不穩定的氣候模式應該有利於更多通用的物種,包括人族——這種觀點被稱為變異性選擇假說。更新世時期的非洲不是挑剔食物的地方。對於Potts來說,驅動人類進化的與其說是熱帶草原草的蔓延,不如說是對靈活性的需求。從這個角度來看,人屬更大的大腦和用於加工各種食物的石器工具就說得通了。它們本可以讓我們的祖先在日益加劇的環境波動中生存下來,並跟上大自然更快地在生物圈自助餐上更換食物的速度。從阿法南方古猿到能人再到直立人,微磨損複雜性的日益增加可能正是變異性選擇的直接證據。

在Potts首次提出這個觀點後的二十年中,他的觀點一直保持得很好,儘管其他人在此基礎上進行了發展,並且關於地球景觀及其繞太陽軌道的變化如何結合起來創造了人類進化的條件,也出現了新的細節。例如,2009年,倫敦大學學院的Mark Maslin和德國波茨坦大學的Martin Trauth提出,氣候波動使東非蔓延的湖泊注滿和排空,擾亂了東非大裂谷盆地的生命。這種變化可能導致人族種群的分裂和分散,從而推動了人類進化。在如此動盪的時期,追求更多樣化飲食的能力將有助於生存。

食慾與進化

儘管現有證據使科學家能夠描繪出一幅早期人族如何適應不斷變化的世界的合理圖景,但我們只能用最粗略的筆觸來做到這一點。理解氣候變化如何驅動進化的最大挑戰是將過去特定的氣候事件與化石記錄中的變化相匹配。

當地環境對全球甚至區域氣候變化的反應方式各不相同,而且我們的化石記錄根本不夠完整,無法準確地說明特定物種在何時何地出現和消失。我們可能會有1000英里和10萬年或更多的誤差。我們或許能夠將特定物種的滅絕或進化與地球歷史上大規模的災難性事件聯絡起來,例如6600萬年前在尤卡坦半島的小行星撞擊導致恐龍滅絕。但是,我們與人類進化相關的氣候相關事件截然不同——反覆的冷幹條件迴圈,然後是暖溼條件。人族可能是能夠適應廣泛棲息地和棲息地內可用食物的靈活物種這一事實進一步模糊了圖景。因此,我們理解人族如何應對不斷變化的環境的最佳機會在於最近的過去,在那些研究非常充分的地方。

德國圖賓根大學的Sireen El Zaatari、芝加哥洛約拉大學的Kristin Krueger及其同事在過去兩年發表的研究表明,這種方法可能如何奏效。他們對尼安德特人和在歐亞大陸取代他們的解剖學意義上的現代人的微磨損研究,使我們能夠從全新的角度重新審視這種替代的長期謎團。尼安德特人在大約40萬年前至4萬年前統治著歐洲和西亞。然後他們就消失了。古人類學家已經爭論發生了什麼以及為什麼發生了一個多世紀,甚至今天也沒有達成共識。

儘管大眾科學經常講述尼安德特人野蠻地生活在近冰川條件下,裹著獸皮,貪婪地狼吞虎嚥猛獁象和披毛犀肉的故事,但情況並非總是如此。尼安德特人居住在各種各樣的棲息地,從寒冷、乾燥的草原到溫暖、潮溼的林地,條件隨時間和空間而變化。最近對他們臼齒的研究表明,生活在更多林地或混合環境中的尼安德特人具有複雜的坑窪狀微磨損,這表明他們吃了更多堅硬、易碎,甚至可能是粗糙的植物性食物。相比之下,居住在開闊草原上的尼安德特人的臼齒微磨損較不復雜,El Zaatari及其同事認為這反映了一種主要由軟肉組成的、較少變化的飲食。Krueger本人發現了兩組人之間門牙微磨損的差異;她認為,這種差異源於草原尼安德特人使用他們的門牙來幫助加工獸皮,而森林尼安德特人則吃了更多種類的食物。有趣的是,無論人們考慮早期尼安德特人還是晚期尼安德特人,這些差異都成立。似乎尼安德特人是靈活的食客,他們的飲食與棲息地和相關的食物供應相符。

然而,對於冰河時代晚期生活在歐洲的解剖學意義上的現代人來說,情況有所不同。無論人們考慮早期個體還是晚期個體,來自開闊棲息地和佔據包含開闊和林地植被混合的棲息地的現代人之間的臼齒微磨損差異都不大。或許早期現代人在面對環境變化時,比尼安德特人更能獲得他們喜歡的食物。

發人深省的食物

對早期人類飲食的研究與今天人們應該吃什麼才能保持健康有關——儘管也許不像大眾普遍設想的那樣。“舊石器飲食”大師認為,我們應該吃我們的祖先進化出來吃的食物。他們認為,許多慢性退行性疾病都與我們的飲食和我們的身體“設計”燃燒的燃料不匹配有關。偶爾提醒自己,我們遙遠的祖先不吃玉米熱狗或奶昔,當然不會有什麼壞處。

但這並不意味著我們應該效仿特定的舊石器飲食。食物足跡告訴我們,早期人族的飲食隨時間和空間而變化,而且我們最有可能進化成為靈活的食客,受不斷變化的氣候、棲息地和食物供應的驅動。換句話說,沒有單一的祖先人類飲食供我們複製。飲食的多樣性使我們的祖先能夠遍佈全球,並在地球上無數的生物圈自助餐中找到食物。這是我們進化成功的關鍵。