在野外度過了漫長的一天後,夕陽的餘暉炙烤著我們的後背。我們筋疲力盡,揮舞著鏟子,徒手挖掘,清理沙子。我們身處恐龍之鄉的中心地帶,位於亞利桑那州北部科羅拉多高原,在納瓦霍族地區工作,以確定先前在那裡出土的兩具雙脊龍(Dilophosaurus wetherilli)骨骼的年代。在2014年六月的這個炎熱的日子裡,我們徒步跋涉於荒地之間,測量岩層,並將地質樣本裝滿揹包。而現在,我們不得不挖掘——不是新的恐龍,而是我們的卡車,它陷在沙丘中,車軸都被埋住了。環球旅行的野外科學家的生活紮根於平凡——申請許可證、做筆記、在營地做飯洗碗、在篝火旁回顧當天的資料——而不是電影中那種冒險刺激。我們從沒見過印第安納·瓊斯或艾倫·格蘭特挖出一輛陷住的皮卡。

1993年夏天,恐龍和古生物學家風靡全球電影螢幕。《侏羅紀公園》改編自邁克爾·克萊頓1990年的小說,瞬間捧紅了幾種鮮為人知的物種,也塑造了反派角色。像迅猛龍(Velociraptor)和雙脊龍(Dilophosaurus)這樣的名字與霸王龍(Tyrannosaurus)和三角龍(Triceratops)一起進入了公眾詞彙。動作電影中的恐龍通常不是科學家們從自然界瞭解到的動物。然而,使《侏羅紀公園》系列如此成功(它在1993年打破了票房紀錄,並在2020年夏天再次登上榜首)的要素之一是其敘事依賴於古生物學和遺傳學的最新技術。作者克萊頓和導演史蒂文·斯皮爾伯格首次將現代恐龍科學的視角帶給觀眾,他們所描繪的活躍、聰明的動物形象至今仍引起共鳴。

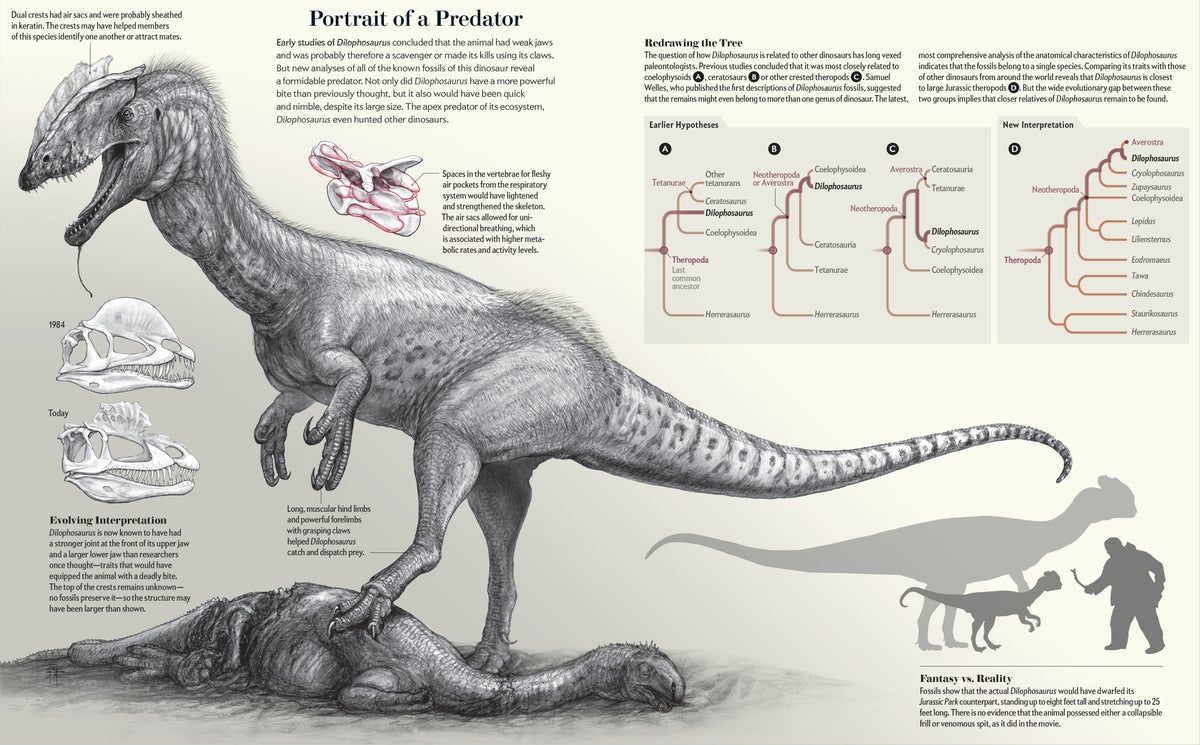

當然,克萊頓和斯皮爾伯格為了講述一個引人入勝的故事而進行了藝術上的自由發揮,不僅戲劇化了科學家,也戲劇化了恐龍。最偏離化石證據的動物是雙脊龍。在電影中,它以金毛尋回犬大小的生物形態出現,帶有嘎嘎作響的褶邊和毒液唾液,殺死了從計算機程式設計師變成恐龍胚胎走私犯的丹尼斯·內德里。雙脊龍的真實面貌是什麼樣的呢?

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事能夠延續下去。

事實上,早在雙脊龍進入流行文化時,科學家們對這種動物還沒有一個完整的瞭解。但在雙脊龍受到好萊塢關注的近三十年裡,研究人員已經發現了這種恐龍的重要新化石標本,並使用日益複雜的方法分析了所有遺骸。因此,我們現在可以詳細地重建這種恐龍——它的外貌和行為,它是如何進化的,它所居住的世界。研究結果表明,真實的雙脊龍與其銀幕上的形象幾乎沒有相似之處。它們還提供了迄今為止對早期侏羅紀時期恐龍最詳細的描繪。

明星誕生

今天,我們知道雙脊龍是一種兩足行走的食肉恐龍,身長超過20英尺,頭部頂部有兩條獨特的平行骨質薄冠(它的名字來源於希臘語,意為“雙冠爬行動物”)。但在1954年,當這種動物首次出現在科學文獻中時,它有一個不同的名字:在一系列論文中,加州大學伯克利分校的古生物學家塞繆爾·韋爾斯介紹了他對傑西·威廉姆斯(一位居住在亞利桑那州圖巴城附近的納瓦霍族人)發現的兩具骨骼的研究。在這些零碎的遺骸中沒有發現冠,韋爾斯稱這種生物為巨齒龍韋瑟裡(Megalosaurus wetherilli),認為它是先前已知的巨齒龍屬(Megalosaurus)中的一個新物種。當韋爾斯在1964年發現了另一個儲存了頭骨頂部的標本,帶有雙冠時,他意識到最初的發現代表了一個新的屬,因此他將這種動物重新命名為雙脊龍韋瑟裡(Dilophosaurus wetherilli)。

《侏羅紀公園》中恐龍的基本身體構造是根據韋爾斯1984年的解剖學描述和博物館展品中骨骼的雕塑重建,以及古生物學家格雷戈裡·保羅在1988年出版的《世界掠食性恐龍》(Predatory Dinosaurs of the World)一書中的藝術作品而設計的。但《侏羅紀公園》的雙脊龍在幾個關鍵細節上偏離了當時的科學記錄。最明顯的是,它被描繪成真實動物的一半大小。電影製作人這樣做是故意的,以避免與另一種蜥蜴反派迅猛龍混淆。

電影雙脊龍的標誌性特徵——即它的毒液唾液和可伸縮的褶邊——也是為了戲劇效果而新增的虛構特徵。但這些修飾與其他真實動物的生物學特徵相似,這使得它們看起來可信。當韋爾斯描述雙脊龍的化石時,他將鼻端齒骨之間的一些關節解釋為“脆弱”,並認為這些動物可能是食腐動物,或者它們主要用手和腳上的爪子進行捕殺。在編寫故事時,克萊頓發明了一種戲劇性的機制,動物可以透過這種機制噴射出一種致盲毒液,其靈感來自一些現代眼鏡蛇物種,它們可以噴射兩米遠。與此同時,褶邊的靈感來自現代褶傘蜥,它生活在澳大利亞和新幾內亞。這種蜥蜴有一個由骨骼和軟骨組成的結構,起源於喉嚨,支撐著褶邊。在雙脊龍的化石記錄中,沒有發現這種特徵的證據。

《侏羅紀公園》的其他方面借鑑了最新的科學。在1980年代初期,古生物學家們剛剛開始廣泛達成共識,認為現代鳥類起源於恐龍,實際上是恐龍譜系中最後倖存的分支。電影製作人拋棄了早期蛇形迅猛龍的測試動畫,轉而採納了他們的科學顧問、恐龍古生物學家傑克·霍納的建議,使這些動物的運動更像鳥類。這部電影將恐龍描繪成快速、聰明的動物,而不是19世紀學者認為的遲緩、更像蜥蜴的生物,這是許多公眾首次接觸到鳥類-恐龍聯絡。

全新改進

撇開藝術選擇不談,在《侏羅紀公園》上映後的幾年裡,對雙脊龍的科學理解註定會發生變化。在本書和電影的籌備階段,古生物學領域正在經歷巨大的變革。計算機技術的進步正在徹底改變化石研究,使研究人員能夠以雙脊龍最初被發現時無法想象的方式處理海量資料集。例如,分支系統分析,它識別出離散的、可遺傳的解剖特徵,這些特徵可以在動物之間進行比較,併為檢驗關於動物之間關係的假設提供統計基礎。研究人員現在可以比以往任何時候都更快地分析更多的特徵,從而對恐龍之間的關係以及它們如何進化提出更有力的假設。計算能力的增強以及醫學和工業CT掃描技術的發展也創造了一種無損的方式來觀察骨骼和岩石內部隱藏的解剖結構。

圖片來源:布賴恩·恩格(重建)和黛西·鍾(族譜樹);來源:“對雙脊龍韋瑟裡(恐龍,獸腳亞目)的全面解剖和系統發育評估,以及對來自亞利桑那州北部卡延塔組新標本的描述”,作者:亞當·D·馬什和蒂莫西·B·羅威,發表於《古生物學雜誌》,第94卷;2020年7月(族譜樹)

不僅古生物學家可用的分析工具在不斷發展,而且在1998年,德克薩斯大學奧斯汀分校的團隊開始在亞利桑那州北部同一地區發現更多的雙脊龍遺骸,這裡也是最初發現地。每一項新的化石發現都可以支援或駁斥先前關於早已消失的生物的觀點。在本例中,新化石儲存了雙脊龍解剖結構的各個部分,這些部分在先前收集的標本中缺失或變形。

化石通常以大塊岩石的形式採集,並用石膏包裹,以在從野外到實驗室的運輸過程中保護它們。當它們到達博物館時,古生物學家會使用牙科鎬、鑿子和微型手持式風鎬,小心地去除岩石並露出化石。經過數百萬年的地質過程(如擠壓和風化)的侵蝕,我們發現的化石通常是變形和不完整的元素。我們有時會拆開和重建破碎的碎片,以更好地接近它們的原始狀態,根據密切相關的動物雕刻和新增缺失的材料。

當萬·朗斯頓二世和他的同事們在1950年左右在加州大學伯克利分校準備第一批雙脊龍骨骼時,他們用更完整的侏羅紀食肉恐龍的頭骨鑄件填補了缺失的頭骨部分,並用石膏雕刻了缺失的骨盆部分。沒有人真正知道這些缺失的部分是什麼樣的;這些重建代表了對雙脊龍真實形態的一種假設——一種可以用新化石來檢驗的假設。

自韋爾斯最初的描述和朗斯頓的重建以來發現的雙脊龍材料表明,這種動物的鼻吻部和下頜比最初認識到的要堅固得多。上頜骨沒有最初的零碎髮現所暗示的脆弱介面。相反,這些骨骼表明頭骨很強壯,能夠咬住獵物。同樣,新發現的動物下頜骨的特徵顯示了肌肉附著的粗壯脊。在現代爬行動物中,這些脊為大型肌肉的附著提供了表面積。在德克薩斯大學奧斯汀分校挖掘地點發現的另一種恐龍——食草性薩拉龍(Sarahsaurus)——的骨骼上有咬痕,證明存在一種大型食肉動物,其頜骨足夠強大,可以刺穿骨骼。這些證據共同支援了這樣一種觀點,即雙脊龍可能是一種致命的掠食者,而不是像韋爾斯推測的那樣,不得不食腐或用爪子殺死獵物的生物。

雙脊龍是一種大型恐龍,尤其是在那個時代。北美西部晚三疊世的大部分恐龍,僅在2000萬年前,都是火雞或鷹大小的動物,但雙脊龍會比人類高大,站立起來可達八英尺高,完全成年時身長可達25英尺。它的手臂比其他更大的食肉恐龍(如異特龍(Allosaurus)和角鼻龍(Ceratosaurus))更長更強壯,而且它的腿也相對更長。當第一批雙脊龍骨骼被發現時,科學家們認為該物種與所謂的肉食龍類異特龍和鏈棘龍(Streptospondylus)有關,因此他們重建了缺失的骨盆部分,使其看起來像這些動物的骨盆。後來發現的儲存更完好的雙脊龍骨骼顯示,骨盆解剖結構在晚三疊世和晚侏羅紀的腔骨龍(Coelophysis)類和異特龍類動物之間更具中間性。

像許多早期恐龍和所有現代鳥類一樣,雙脊龍的呼吸系統中有肉質氣囊長入椎骨,這在減輕骨骼重量的同時提供了強度。這些氣囊允許空氣單向流過肺部——換句話說,整個迴圈在一個呼吸週期內完成,就像鳥類和鱷魚一樣。這種型別的呼吸為動物提供的氧氣比哺乳動物擁有的雙向呼吸系統更多,在雙向呼吸系統中,空氣既流入又流出肺部。單向呼吸的動物往往具有相對較高的代謝率,因此活動水平也較高,因此雙脊龍可能是一種快速、敏捷的獵手。

CT成像顯示,這些氣囊也存在於恐龍頭骨周圍的骨骼中,並與頭骨前部的鼻竇腔相連。在大多數食肉恐龍中,骨脊在眼眶前方的頭骨開口(稱為眶前孔)上方提供了一個頂棚。但在雙脊龍中,這個開口與恐龍獨特冠的側面相連,這表明冠也可能有氣囊。冠幾乎可以肯定地被角蛋白覆蓋,角蛋白是構成角、爪子和毛髮的相同物質,可能在幫助該物種的成員相互識別或吸引配偶方面發揮了作用。但氣囊如何支援冠的這些或其他功能尚不清楚。

研究任何物種的進化史的挑戰之一是理解分類群內部和之間的身體變異。韋爾斯認為,我們現在歸類為雙脊龍的各種骨骼實際上代表了多個屬。我們中的一位(馬什)利用最新的支序分類學工具,透過識別每個個體骨骼上存在的數百個解剖特徵,並將它們相互比較,從而檢驗了這一假設。統計分析的結果表明,與韋爾斯的推測相反,所有動物都非常相似,以至於它們不僅必須代表一個屬,而且必須代表一個物種。

馬什還將這些解剖學特徵納入了一個更大的資料集,該資料集將雙脊龍與來自世界各地的其他標本進行了比較。這個過程闡明瞭恐龍類群的早期進化史和生物地理分佈,並在生命之樹上更精確地定位了雙脊龍。我們現在知道,雙脊龍與其最接近的已知親屬之間的進化差距是巨大的,這意味著還有許多其他更近的親屬有待發現。

背景線索

正如我們對雙脊龍這種動物的概念變得更加詳細一樣,我們對它所生活的世界的理解也變得更加深入。徒步走下阿德伊·埃奇懸崖到達雙脊龍採石場,就像是一次穿越1.83億年回到早侏羅紀的旅程。那時,恐龍在陸地上漫遊,在如今科羅拉多高原的砂岩中留下了足跡。鋪砌路面在岩石露頭幾英里外就結束了,所以我們開著車行駛在雜草叢生的車轍小路上,穿過鬆散的沙丘地,這些沙丘地在我們的地質地圖上顯示為“QAL”——第四紀沖積層。正是這些風沙在2014年困住了我們的野外車輛。這些現代沙丘下的基岩是納瓦霍砂岩,是1.8億年前沙漠的石化遺蹟。沃德臺地的紅色岩石荒地(該地區以此聞名)一直延伸到西部地平線,在那裡與弗拉格斯塔夫市年輕得多的火山聖弗朗西斯科峰相遇。西北方向是世界上游客最多的地質景觀之一——大峽谷的入口。

圖片來源:黛西·鍾;來源:克里斯托弗·R·斯科蒂斯(古地理地圖參考)

從困住我們在沃德臺地頂部的皮卡的沙子,到維什努片岩——科羅拉多河正在侵蝕的峽谷底部的黑色岩石——這些景觀儲存了過去18億年岩石記錄的大部分。作為古生物學家,我們致力於瞭解埋藏在這些岩石中的生命,我們利用其中儲存的地質和生物學證據來重建遠古時期的環境。

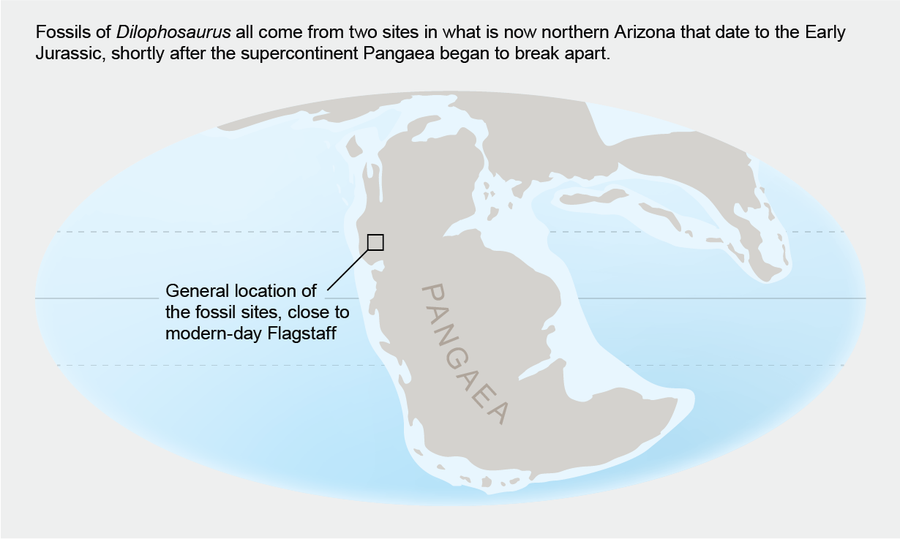

我們的目標之一是更精確地確定發現雙脊龍的岩石(稱為卡延塔組)的年代。這種岩石是由河流、湖泊和小溪沉積形成的,位於火山弧的東部,火山弧將火山灰和細顆粒物質沉積到該地區。火山灰既有助於儲存雙脊龍的骨骼,也有助於早期確定卡延塔組年代的工作。我們收集了新的岩石樣本,以便使用放射性測年法確定年代。我們透過研磨和提取鋯石晶體來處理樣本,鋯石晶體可以儲存不穩定的鈾同位素。鈾同位素以恆定的速率衰變成鉛,當我們用雷射汽化晶體並用質譜儀分析它們時,我們測量的鈾和鉛的相對量表明岩層是什麼時候沉積的。就這個雙脊龍遺址而言,大約是1.83億年前,正負幾百萬年。

因此,雙脊龍生活在早侏羅紀時期,大約在三疊紀末期生物大滅絕之後五百萬到一千五百萬年,那次生物大滅絕導致地球上大約四分之三的生命消失,包括大多數與早期恐龍爭奪資源的大型爬行動物。生物大滅絕可能是由於北部大西洋像火山拉鍊一樣張開,導致超級大陸盤古大陸最初分裂而引發的。在整個晚三疊世和早侏羅紀,北美構造板塊從亞熱帶氣候帶向北移動到乾旱氣候帶,因此雙脊龍居住的地點從現代哥斯大黎加的近似緯度移動到現代墨西哥北部。因此,沉積卡延塔組的環境是季節性乾燥的,沙丘在更潮溼的動物繁衍生息的環境中遷入和遷出。

在卡延塔組中發現的其他生物的化石揭示了雙脊龍如何融入生態系統。它是它所居住的河流綠洲中的頂級掠食者,一條穿過沙海的針葉樹林立的水道。在德克薩斯大學奧斯汀分校收藏的一個標本與兩隻長頸食草動物薩拉龍(Sarahsaurus)的個體在同一個採石場中被發現。這些恐龍與一種名為巨齒龍(Megapnosaurus)的小型食肉恐龍和一種名為盾甲龍(Scutellosaurus)的小型裝甲恐龍生活在一起。在卡延塔組中最常見的動物是早期海龜卡延塔龜(Kayentachelys),它與鱗片厚重的硬骨魚、淡水腔棘魚和肺魚一起游泳。早期的哺乳動物親戚,包括像海狸一樣的三尖齒獸和像老鼠一樣的摩根獸,也是雙脊龍的潛在獵物。

化石屬於所有人

在《侏羅紀公園》中描繪的化石挖掘中,一具完整的迅猛龍骨骼在輕輕刷拭下重見天日。在現實世界中,恐龍化石通常以破碎、幾乎無法辨認的碎片形式被發現。幸運的話,可能會發現一塊基本完整的骨骼。隨著去年夏天馬什的全面解剖學研究的發表,雙脊龍已成為世界上任何地方記錄最完善的早侏羅紀恐龍。但這花了數十年的時間才找到更多的遺骸,填補了動物解剖結構的未知之處。而且,這需要一代又一代的古生物學家來解讀這些骨骼。

博物館在促進此類工作方面發揮著至關重要的作用。公眾對博物館的印象是一個燈光效果極佳的展覽館,但自然歷史博物館的主要功能是對自然世界進行研究。為此,這些機構建立了大量的標本收藏,作為科學研究的證據。經過專門培訓的保護人員、檔案管理員和藏品管理員仔細記錄和儲存標本,目的是使藏品永久地供研究人員使用。可重複性是科學研究的基石原則;其他科學家必須能夠證實我們的發現。在古生物學中,這意味著化石本身必須儲存在博物館中,以便後代科學家可以重新審視標本並仔細核對觀察結果。

納瓦霍族與保管這些化石的博物館合作,不僅保護骨骼本身,還保護與它們相關的所有檔案和資料。2015年,當我們為了這項研究重新定位最初的雙脊龍發現地點時,我們很幸運地遇到了約翰·威利,他是傑西·威廉姆斯(1940年發現第一批骨骼的納瓦霍族人)的親戚。威利帶我們去了現場,並解釋說,納瓦霍族特有的自然資源對迪內人(納瓦霍族人)來說極其重要。納瓦霍族是世界上觀察早中生代陸地岩石的最佳地點之一,其礦產部一直積極促進科學研究,包括批准野外工作的許可證和化石的借出,以及審查科學手稿。

科學理解來自於建立和重新評估先前的知識,有時還會推翻舊的觀念。當這些來之不易的資訊滲透到流行文化中時,總是令人興奮的。古生物學與電影院有著密切的聯絡,可以追溯到動畫的黎明時期。溫瑟·麥凱1914年的《恐龍葛蒂》(Gertie the Dinosaur)開場是動畫師和一群朋友參觀紐約市美國自然歷史博物館,觀看蜥腳類恐龍的骨骼。麥凱與他的夥伴打賭,他可以讓這隻動物栩栩如生;結果是第一隻出現在電影中的恐龍。麥凱就他對葛蒂的重建諮詢了博物館的古生物學家。後來,霸王龍(Tyrannosaurus rex)的發現者巴納姆·布朗在華特·迪士尼1940年的動畫電影《幻想曲》(Fantasia)的製作過程中提供了專業知識。1954年《哥斯拉》(Godzilla)背後的工作室從魯道夫·扎林格1947年創作的壁畫《爬行動物時代》(The Age of Reptiles)中找到了怪獸設計的靈感,這幅壁畫收藏在耶魯大學皮博迪博物館。隨著《侏羅紀公園》電影系列將於2022年上映第六部,我們期待看到古生物學如何被呈現。

順便說一句,反過來也是如此。流行文化滲透到科學中,有時甚至是字面意義上的。朗斯頓曾經回憶說,在1930年代和1940年代在加州大學伯克利分校修復化石時,古生物學家會用丙酮溶解醋酸纖維素膠片條,而不是購買更昂貴的杜克水泥來製作膠水。所以,是的,雙脊龍出現在電影中。但也許在雙脊龍中也有一點電影的成分。

作者注:在納瓦霍族地區進行的野外工作是在納瓦霍族礦產部的許可下進行的。任何希望在納瓦霍族地區進行地質調查的人員必須首先向納瓦霍族礦產部(地址:P.O. Box 1910, Window Rock, Arizona 86515,電話號碼:(928) 871-6587)申請並獲得許可證。