約翰納坦·安德烈斯·佩雷亞眯起眼睛,透過刺眼的亞馬遜陽光,看向一片叢林。他駕駛著由小型發動機驅動的木製長舟,穿過哥倫比亞強大的卡克塔河的一條支流,緩緩駛向泥濘的河岸。這位二十多歲的卡里霍納部落成員跳上幾乎難以辨認的小路,招呼包括我在內的其他五個人跟隨。然後他消失在綠色之中,周圍是看不見的鳥類、猴子和昆蟲的嘈雜聲。植被如此茂密,黑暗、黴味的小路如此曲折,以至於在我們這些跟在佩雷亞身後的人看來,叢林似乎已經吞噬了我們年輕的嚮導。直到幾分鐘後,我們從樹林中出來,發現他站在一個波光粼粼的鹽湖前。佩雷亞正專注地凝視著遠方。“我們只能走到這裡,”他說。“前面是一片沼澤地。根據傳說,那片沼澤地在身體上和精神上都將我們隔開。”然後他莊嚴地指向湖對面。“那邊,”他說。就在那裡的某個地方。“那就是他們所在的地方。”

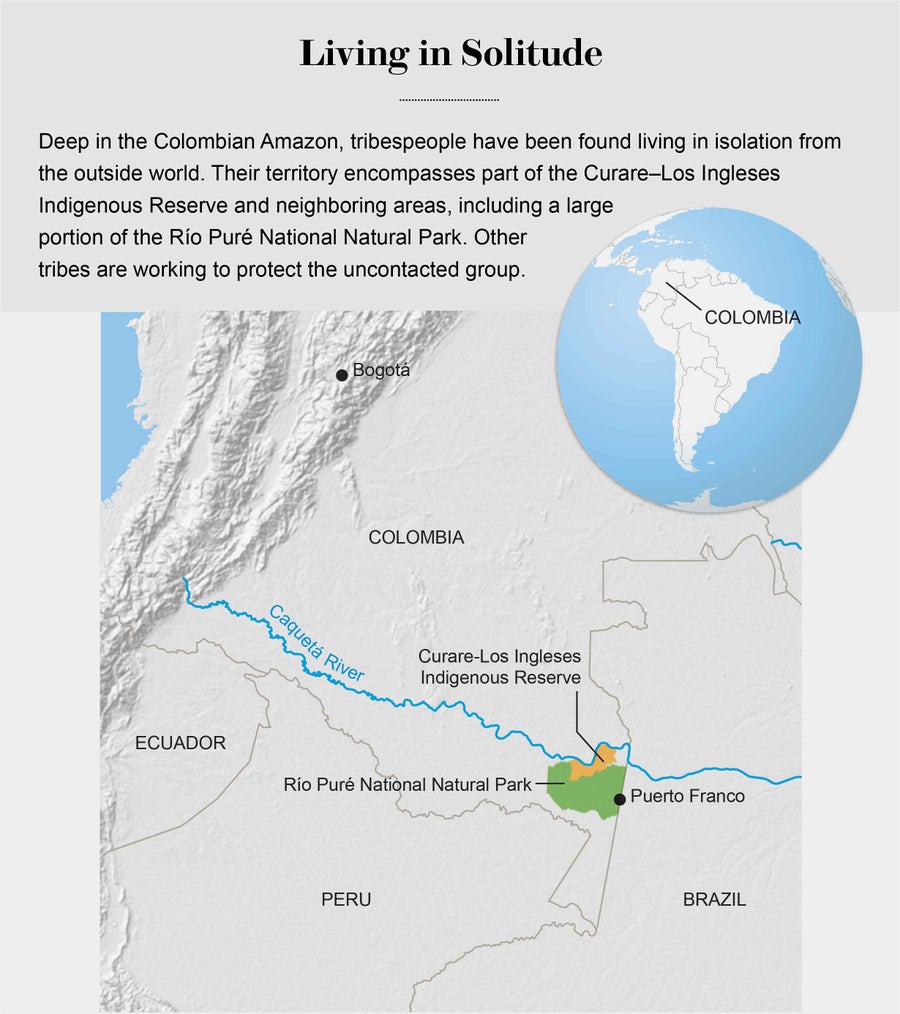

“他們”是神秘的部落居民,居住在庫拉雷-洛斯英格萊斯土著保護區(位於哥倫比亞東南部)境內,離標誌著他們領地開始的無形邊界僅六英里之遙。與卡里霍納部落和其他居住在這個領地邊緣的部落(該領地延伸到鄰近的普雷河國家自然公園和其他地區)不同,這個神秘的群體幾乎沒有接觸過現代文明。事實上,他們一直在積極尋求避免與外界的任何接觸。他們的成員像幾千年來一樣生存,赤身裸體地生活在叢林中,用塗有毒藥的箭和吹箭狩獵,用石斧砍伐樹木,用竹刀切割食物。

庫拉雷的長屋或maloca是當地社群討論保護他們與世隔絕的鄰居(右)的努力的聚會場所。這些努力包括在受保護土地的邊界沿線戰略性地設定幾個控制站(左)。圖片來源:胡安·阿雷東多

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續講述關於塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事。

佩雷亞部落的一些人稱這些男人和女人為“生活在自然狀態下的兄弟”。其他當地人稱他們為“老虎人”。(南美洲沒有老虎,但tigre一詞有時用來指當地的美洲虎。)這是一個代代相傳的綽號,源於傳教士、橡膠大亨和所有現代西方世界的裝飾品到達這個偏遠地區之前。傳說講述了一個兇猛的戰士氏族,他們在身上畫條紋,穿透鼻子,吃掉他們的敵人,然後在 19 世紀左右沿著一條名為貝爾納多河的卡克塔支流逃入荒野,以躲避白人。卡里霍納部落和居住在與世隔絕的群體領地邊界土地上的其他 14 個部落,對他們與世隔絕的鄰居既敬畏又恐懼;他們羨慕該部落文化的純潔性,並相信其薩滿祭司與大自然非常親近,以至於他們可以控制自然元素。

沒有人知道現在有多少與世隔絕的人居住在這個叢林保護區——估計人數從 50 人到 500 人不等。但是,外來者的侵犯將威脅到他們的生活方式——實際上是他們的生存。佩雷亞和他的同伴們正在努力防止入侵。我來到庫拉雷是為了看看他們如何在日益緊密相連的世界中幫助他們與世隔絕的鄰居保持與世隔絕的狀態。

圖片來源:地圖專家

人類學家、活動家和政府官員長期以來一直在爭論如何才能最好地保護亞馬遜和其他地方的與世隔絕的部落。由於他們一直與世隔絕地生活,因此對工業世界居民常見的疾病幾乎沒有或根本沒有免疫力。與外來者(他們都攜帶潛在的致命病原體)的接觸可能會因此消滅這些社群。許多專家認為,讓遊客遠離是保護他們免受疾病侵害的唯一方法。也許更重要的是,許多這些部落意識到更大的世界,並選擇保持與世隔絕的狀態。因此,在這種觀點看來,“不接觸”是人權問題。其他人則反駁說,接觸是不可避免的,為部落為這種可能性做好準備是最謹慎的做法。現代化的程序不會為任何人停留。而且,如果沒有定期接觸,就不可能保護部落免受武裝的、邪惡的行為者的侵害,這些人覬覦原始木材、黃金和通常隱藏在他們土地上的其他自然資源。

2012 年,佩雷亞的部落和庫拉雷的其他社群,以及附近其他地區的群體,發起了一項積極的行動,巡邏邊界,保護他們與世隔絕的同胞的土地,免受伐木者、獵人、金礦開採者、傳教士、走私者、毒販和共產主義叛亂分子的入侵。最近,他們的任務變得更加緊迫。幾十年來,哥倫比亞的內戰阻礙了亞馬遜地區的發展,叛亂分子營地、右翼準軍事部隊和隱藏在其叢林中的毒品實驗室的存在,使得許多最有可能試圖開發它們的力量感到過於危險。然而,在 2016 年 11 月,政府和叛亂分子簽署了和平協議。穩定可能會帶來經濟繁榮時期——而且,許多人擔心,可能會帶來危及鄰國保護與世隔絕部落的努力的那種發展壓力。和平協議還催生了一系列更直接的危險,以新的分裂團體和強硬派叛亂分子殘餘的形式出現,他們正在尋求在廣闊的未開發內陸地區建立新的路線,並透過秘密的毒品設施和非法採礦來資助他們的努力。

薩滿祭司莫伊塞斯·尼爾莫雷·亞庫納(紅襯衫)和阿方索·馬塔皮(藍色條紋襯衫)參加庫拉雷社群的年度會議,審查他們為與世隔絕的部落居民制定的保護計劃(左)。亞馬遜保護團隊的丹尼爾·阿里斯蒂扎巴爾(中間)和普雷河國家自然公園團隊的成員正在整理會議記錄(右)。圖片來源:胡安·阿雷東多

現在,一場競賽正在進行中,目的是實施一項全國性政策,該政策由非政府組織 (NGO)、哥倫比亞土著領導人及其內政部共同制定,並由該國即將離任的總統胡安·曼努埃爾·桑托斯及其內閣部長於去年夏天簽署。新的協議保障了與世隔絕的人民的自決權,並詳細規定了為在全國範圍內新確定的群體捍衛這些權利的程式。儘管“老虎人”是迄今為止唯一被證實存在的與世隔絕的部落,但有證據表明,在哥倫比亞亞馬遜地區的其他地方,可能有多達 17 個其他部落與世隔絕地生活著。

隨著國際非政府組織收集他們需要的證據,以證明需要聯邦保護的新部落的存在,佩雷亞和庫拉雷其他人的努力正在成為一個重要的榜樣,向懷疑者表明這種安全保障是可能的。

非政府組織“國際生存”估計,全世界有 100 多個與世隔絕的部落,該組織將其定義為“與主流或主導社會中的任何人沒有和平接觸的部落人民”。在哥倫比亞,以及亞馬遜地區的其他地方,大多數人選擇與世隔絕地生活。許多人最初是為了逃避 18 世紀至 20 世紀初的殖民者、殘酷奴役土著工人的橡膠大亨以及試圖透過禁止長期以來的傳統習俗來“文明化”和轉變土著居民的傳教士。

庫拉雷保護區內外土著社群的成員在保護工作與日常生活任務之間取得平衡:照看炊火(左上)、製作木薯粉(右)和準備mambe,一種古柯葉和灰燼的混合物(左下)。圖片來源:胡安·阿雷東多

最近的“首次接觸”在其他方面也被證明是災難性的。近幾十年來最常見的接觸發生在哥倫比亞邊境的巴西,那裡是最大片原始雨林所在地。在整個 20 世紀,巴西政府試圖開放該地區,派遣一批探險家進入荒野,在叢林中建立小型簡易機場哨所,後來又開闢新的道路,使文明不斷深入內陸。為了接觸居住在那裡的部落,首先是巴西國家印第安人保護局,後來是國家印第安人基金會 (FUNAI),派遣被稱為sertanistas的偵察員走在探險家前面,任務是引誘當地居民出來並將他們融入社會。

那些最初的接觸提供了一份災難清單,這些災難後來將降臨到亞馬遜地區其他土著人民身上。由於缺乏對許多現代疾病的免疫力,許多村莊在接觸後失去了 50% 到 90% 的人口。倖存者往往最終淪落到骯髒的叢林定居點或街頭,與傳統和社群脫節,淪為酒鬼或妓女,並失去了任何自給自足的樣子。

在 20 世紀 60 年代初,一對著名的sertanistas兄弟克勞迪奧和奧蘭多·維拉斯-博阿斯成功地領導了建立巨大保護區的努力,該保護區被稱為欣古國家公園,是封閉式保護區中的第一個,土著人民理論上可以在那裡不受侵擾地生活。欣古將成為亞馬遜地區其他此類土著保護區的典範,包括庫拉雷。即便如此,在隨後的幾年裡,首次接觸仍然經常被證明是災難性的,疾病摧毀了部落,甚至在考慮搬遷之前。哥倫比亞也看到了自己的悲慘故事,也許最著名的是努卡克-馬庫部落的故事,這是一個狩獵採集部落,在 1988 年建立官方聯絡後遭受疾病的蹂躪,如今正在為避免滅絕而戰。

來自庫拉雷博裡卡達土著社群的孩子們在叢林藤蔓上玩耍。圖片來源:胡安·阿雷東多

在巴西,到 20 世紀 80 年代,接觸的壞影響似乎變得如此不可避免,以至於一些sertanistas在一位充滿活力的維拉斯-博阿斯門徒西德尼·波蘇埃洛的領導下,開始將接觸等同於種族滅絕,並倡導一項激進的策略。1988 年,波蘇埃洛贏得了一項新的“不接觸”方法的支援:繪製土著土地地圖,並將伐木者、礦工和其他入侵者拒之門外——因此,許多人認為,拯救了無數生命。此後,巴西的“不接觸”政策一直是該地區各國如何對待土著權利的標準,受到土著群體和非政府組織的青睞。秘魯將其用作榜樣,並在 2006 年正式納入其國家政策。

即便如此,自那時以來,這種不干預的做法幾乎一直受到潛在殖民者以及強大的採礦、畜牧業和木材利益集團的攻擊,他們長期以來一直尋求進入保護區——有時會成功。2006 年,波蘇埃洛因批評 FUNAI 負責人公開表示土著人民擁有過多的土地而被解僱。

最近,一些人類學家開始認為,面對在叢林中非法活動的無情團伙,“不接觸”政策是考慮不周的。《科學》雜誌 2015 年發表的一篇有爭議的社論中,密蘇里大學的羅伯特·S·沃克和亞利桑那州立大學的金·R·希爾認為,礦工、伐木者和獵人經常滲透到保護區,使那裡的部落居民暴露於致命病原體,並幾乎不受懲罰地犯下暴行。他們認為,保護與世隔絕的部落最安全、最人道的方法是“受控接觸”。

希爾說,這篇文章是他數十年實地工作以及與部落多次遭遇的結晶,這些部落講述了飢餓、暴行和動盪不安的逃亡生活。他說,他之所以發聲,是因為這些故事很久以前就打破了他早期的理想主義,他確信流行病學挑戰可以透過更好的計劃來管理。“世界上所有與世隔絕的部落幾乎都處於可悲的無能和腐敗的第三世界政府的控制之下,這些政府在保護他們方面做得非常糟糕,”他解釋說。“因此,這種保護實際上是一種幻覺。透過讓部落遠離透明的資訊收集,我們不知道他們身上到底發生了什麼。而且我認為各種可怕的事情正在發生並被隱藏起來,特別是因為我們無法與他們交談並詢問他們發生了什麼。”

儘管希爾聲明瞭他的意圖,但《科學》雜誌的社論還是引發了土著權利團體、非政府組織和其他人的廣泛憤怒,引發了憤怒的信件——甚至死亡威脅。(沃克拒絕就本文發表評論,稱他不再公開談論這個問題。)

“即使你能[做到]安全、受控的接觸,即使我認為你做不到,那又會發生什麼?”國際生存組織的宣傳和研究主管菲奧娜·沃森質問道,該組織可能是對希爾和沃克的論點最直言不諱的批評者。“當你看到最近部落被接觸的案例時,這並沒有讓他們的生活變得更好。事實上,你可以說這讓情況變得更糟。現在他們被包圍了;他們的土地正在被入侵;他們更容易感染疾病。”

與此同時,希爾的許多同事仍然感到左右為難。賓夕法尼亞州立大學的文化人類學家斯蒂芬·貝克曼指出,“每個人都可以同意,最重要的事情是讓他們活下去。”但他表示,目前沒有任何一種方法是理想的。“我身體的每一個細胞都在情緒激動地尖叫,‘讓他們見鬼去吧!’”貝克曼說,他的實地調查工作重點是委內瑞拉和哥倫比亞的巴里部落以及厄瓜多的瓦奧拉尼部落。“而且我在熱帶森林工作、閱讀相關資料、與在那裡工作過的其他人交談的每一天經驗都告訴我,‘那是不可能發生的。’”

對於初次到訪者來說,前往庫拉雷的旅程可能就像前往天涯海角。為了到達那裡,我乘飛機去了波哥大,在那裡我遇到了丹尼爾·阿里斯蒂扎巴爾,一位三十多歲的瘦削哥倫比亞人,扎著黑色馬尾辮,穿著一件破舊的白色 T 恤和褪色的工裝褲。阿里斯蒂扎巴爾為美國非政府組織亞馬遜保護團隊 (ACT) 工作。我們一起飛往哥倫比亞最南端的萊蒂西亞,然後登上了一架破舊的二戰時期貨機,前往偏遠的邊境小鎮拉佩德雷拉,這是一個位於亞馬遜深處、圍繞簡易機場而建的塵土飛揚的前哨站。在 15,000 英尺的高度巡航,周圍堆滿了成堆的雞蛋、奶粉和麵粉袋,我透過一個小窗戶凝視著。下面,數百英里的茂密原始叢林展開,只有亞馬遜河的許多長而強大的支流穿過綠色,蜿蜒成一系列無盡的棕色 S 形曲線。在整個 200 英里的旅程中,我沒有看到一個定居點。在拉佩德雷拉,我們登上了一艘搖搖晃晃的木製長舟,向上遊駛去。五個小時後——在從紐約市出發整整四天後——我終於到達了目的地。

這裡的人們住在沿河的叢林定居點,除了少數很少使用的發電機外,沒有自來水或電力。他們的大部分食物都透過狩獵、捕魚和種植傳統作物獲得。這裡沒有道路,只有叢林小路和獨木舟。拉佩德雷拉是最近的城鎮,那裡有一家旅館和餐館。部落居民喜歡說他們金錢和物質財富貧乏,但土地和自然資源豐富。

然而,儘管庫拉雷非常偏遠,但這裡邊境地區的生活仍然充滿了現代化的元素。許多孩子在拉佩德雷拉河對岸的一所寄宿學校上學,這所學校直到去年才由天主教神父管理,後來政府接管了它。部落居民經常前往拉佩德雷拉接受現代醫療保健,並在患有重病或骨折時前往更遠的城市,如萊蒂西亞甚至波哥大。許多人穿著現代服裝,使用在拉佩德雷拉等城鎮購買的彎刀、手電筒和鋼鍋,並且接觸過電視。與世隔絕的部落居民及其自我任命的守護者的決心證明,這些影響尚未到達內陸地區。

庫拉雷和普雷河的土著人民世世代代都知道他們神秘的兄弟姐妹在內陸地區的存在,學者們認為他們是尤里和帕塞兩個相關部落的成員。但正是哥倫比亞環保主義者羅伯託·弗蘭科和 ACT 在 21 世紀初的到來,將他們推到了哥倫比亞關於如何保護其最與世隔絕的人民的對話中心。

弗蘭科是許多關於亞馬遜歷史書籍的作者,多年來一直是哥倫比亞的主要倡導者之一,他認為保護雨林的最佳方法是維護該國土著部落的土地權利,這些部落的文化是基於與周圍環境和諧相處。他還曾擔任政府機構的人類學顧問,親眼目睹了首次接觸的破壞,並開始相信“自我隔離”是一個人權問題。為了找到一種保護該國最脆弱群體的方法,弗蘭科在 20 世紀 80 年代亞馬遜探險期間開始收集有關與世隔絕的人民的零星資訊。他仔細查閱歷史文獻尋找線索,仔細研究地圖並進行採訪——甚至會見在叢林中旅行時遇到與世隔絕的部落居民的前叛軍指揮官和毒販。

然而,為了贏得政府的官方保護,弗蘭科需要這些部落存在的具體證據。2007 年,ACT 同意支援他為此所做的努力。那時,弗蘭科已經確定庫拉雷和普雷河是最有希望開始的地方。在 20 世紀 60 年代後期,一位名叫朱利安·吉爾的橡膠採集工人和毛皮商人,在遠離任何定居點的叢林深處發現了一條磨損嚴重的小路,並沿著它來到了一座巨大的長屋或maloca,在那裡他發現了幾十名部落居民正在慶祝。他們只穿著遮蓋私處的微小袋子,耳朵和鼻子上的穿孔中插著鉛筆粗細的棍子。他們在身上畫了條紋。但是部落不想與訪客有任何瓜葛,會面變得暴力,導致吉爾失蹤和一些部落居民死亡。哥倫比亞軍方俘虜了幾名部落成員,引發了全世界的抗議。軍方隨後釋放了囚犯,並誓言讓部落和平相處。

這些人被認為是尤里和帕塞部落的成員,這些部落在數百年前開始逃離白人奴隸販子,在該地區定居,並被認為已經滅絕。但在 2010 年,弗蘭科和一個小團隊乘坐一架單引擎塞斯納飛機飛越了庫拉雷和普雷河最有可能的居住區。第一天,他們發現了一座長屋,周圍環繞著果樹——並拍攝了一位土著部落婦女的照片,她的臉和身體都塗著油彩,可以清楚地看到她在仰望飛機。這段錄影,以及另外四個malocas的識別,足以讓政府和該國的土著群體同意開始制定保護該國與世隔絕的人民的措施。

2014 年,弗蘭科從更北部的另一個社群飛回家時,他的飛機墜毀,導致機上所有 10 人喪生——包括另一位 ACT 工作人員丹尼爾·馬塔皮。這對 ACT 和阿里斯蒂扎巴爾來說是一個毀滅性的打擊,當時阿里斯蒂扎巴爾是內政部的一位年輕官員,他的研究生論文重點是保護與世隔絕的部落的隱私。阿里斯蒂扎巴爾一直與弗蘭科密切合作,制定旨在實現這一目標的新法律。弗蘭科不幸去世後,阿里斯蒂扎巴爾同意加入 ACT 並繼續他的遺志。

這一遺志的核心原則一直是與庫拉雷的土著群體合作,以支援他們的保護工作。當我在庫拉雷時,社群正在舉行年度會議,審查這些努力並計劃未來一年的工作。阿里斯蒂扎巴爾和我前往一座巨大的maloca,屋頂是 30 英尺高的茅草棕櫚屋頂,與他們會合。

進入後,阿里斯蒂扎巴爾和我像老朋友一樣受到了歡迎。在建築物的中央,八位穿著足球衫和 T 恤的男性社群長老聚集在他們的儀式用木凳上。當他們聊天和歡笑時,他們傳遞著高高的圓柱形特百惠容器,裡面裝著mambe,一種古柯葉和灰燼的混合物,他們用金屬勺子將大量的mambe鏟到嘴唇和牙齦之間的空間。在他們周圍,孩子們互相追逐,絆倒和歡笑,他們的父母則從排列在支撐建築物柱子之間的長木板上觀看。其他人則躺在掛在遠處的牆壁上的吊床上。

在接下來的三個晚上,各種部落人物將穿過堅實的土地走到maloca的前面,就過去一年為保護保護區及其居民而開展的廣泛活動作報告。會議程序不慌不忙,深思熟慮,為反思與世隔絕的人民及其守護者面臨的挑戰提供了充足的機會。

一些參與者談到了保護那些與外界有接觸的部落的文化傳統。一位年輕的部落成員描述了他為最小的孩子製作故事書的努力,書中詳細介紹了傳統的傳說,這將有助於解釋保護聖地和保護區管理計劃的重要性。“如您所知,長老們的故事非常非常長。例如,動物的起源和作物的起源,”他指出。“因此,我們聽取了所有故事,部分挑戰是總結它們。”報告結束後,長老和maloca的其他人發出了低沉而深沉的嗯嗯聲,這是一種傳統的表達他們對某個觀點的讚賞或支援的方式。

其他發言者提出了保護區動植物可持續性的問題。當一位部落長老報告了一項關於在部落限制狩獵的地區非法殺死懷孕貘的調查結果時,就對如何對罪犯處以鉅額罰款或多少志願工作作為懲罰展開了激烈的辯論。

最終,話題轉向了將入侵者擋在保護區之外的戰鬥。即使沒有發展,該地點和居住在那裡的與世隔絕的部落居民也面臨著許多威脅。2015 年,在和平協議達成之前,哥倫比亞當局在普雷河以南攔截了兩名美國福音派傳教士,他們試圖接觸與世隔絕的部落並將他們轉變為基督教徒,似乎對接觸可能對其目標——以及他們自己——造成的危險漠不關心。

來自東方的非法淘金駁船,從巴西越境而來,一直令人擔憂。與此同時,毒販和土匪在庫拉雷本身的一些地區斷斷續續地出現——有些人擔心,隨著叛亂分子復員的進展,他們的存在實際上可能會增加。2016 年,哥倫比亞革命武裝力量 (FARC) 一個持不同政見派別的成員對和平協議不滿,進入了保護區。他們揮舞著武器和標語,說服庫拉雷社群一位長老的十幾歲的兒子與他們一起逃跑。

為了監測這些威脅並幫助應對,ACT 工作人員用現代技術補充部落的地面巡邏。ACT 工作人員從波哥大和弗吉尼亞州的辦公室梳理成堆的衛星影像,搜尋非法駁船和森林砍伐的跡象,同時尋找與世隔絕的部落住所。(這些影像由美國商業衛星提供商 DigitalGlobe 免費提供,質量和解析度逐年提高:現在達到 30 釐米,清晰到可以從太空檢查香蕉葉。)

ACT 工作人員還定期與哥倫比亞國家自然公園的合作伙伴協商,聽取與土著土地接壤的鄰居的報告,並在必要時呼籲內政部和國防部的盟友充當他們的後盾。正是內政部向美國傳教士發出了正式警告,他們次年被勸退。此前,哥倫比亞軍方在邊境進行飛越,以嚇退巴西的潛在探礦者。2017 年,在 ACT 通知他們上游存在非法採礦駁船後,軍方轟炸了北部的一對非法採礦駁船。

但是,保護計劃的核心仍然是土著社群自身努力維護其土地治安,提供地面觀察,並在可能的情況下保護其脆弱的鄰居免受外來者的侵害。2012 年,社群將禁區納入詳細的保護區管理計劃,並建立了兩個由 ACT 資助的“控制站”——另外三個由哥倫比亞國家自然公園運營,並戰略性地設定在河流中受保護領土邊界的彎道處。當地人和公園管理員在巡邏期間不攜帶武器。相反,他們依靠人際關係,禮貌地解釋保護區,拒絕賄賂,然後在感到任何危險時撤退。通常,這種簡單的方法就足夠了。目前,還有很多其他地方可以採礦和捕魚。但暴力危險始終是一個令人擔憂的問題。

最近的傳教士入侵表明了一個關鍵的弱點。由於資金有限,警衛人員捉襟見肘,使得邊境地區的某些部分容易受到鬼祟的入侵者的滲透。在會議上,部落居民抱怨說,失去另一個非政府組織的支援迫使他們減少了哨所的警衛人數。

也許最脆弱的控制站位於與世隔絕的人民領土的南端,就在巴西邊境對面,那裡非法淘金駁船氾濫成災。這個名為弗蘭科港的哨所非常偏遠,情況非常危險,以至於警衛人員每天必須進行多次無線電聯絡,並被教導使用密碼來傳達他們是否遇到麻煩。為了應對金礦開採者的襲擊,ACT 在附近的秘密地點建造了一個帶有物資和備用無線電的緊急避難所。

對於部落居民本身來說,一個重要的要素是他們的薩滿祭司、他們的精神導師和傳統部落知識的守護者的參與。在我訪問期間的一個下午,當地薩滿祭司莫伊塞斯·尼爾莫雷·亞庫納(55 歲)坐在長屋的長凳上,從脖子上取下一個小袋子。他將細細的黑色粉末倒入手掌,並解釋了他如何使用這種強大的鼻菸(由菸草和叢林中的其他成分製成)來“開啟”他的思想,並用他的思想與部落居民溝通。透過進行包括舞蹈在內的傳統儀式,他和部落的其他薩滿祭司與神靈建立了一道保護牆,以阻止礦工、伐木者和毒販進入禁區。“透過我們用思想進行的精神工作,我們給他們空間,讓他們可以和平地生活,”他告訴我。

這是一項非常重要的工作,當地人為此請來了外援。他們於 2016 年這樣做,在弗蘭科去世幾個月後,當時一個控制站的一名警衛莫名其妙地病倒身亡。這一事件,以及一系列在晴朗天氣發生的無法解釋的雷暴,促使長老們從鄰近國家公園上游三天路程的社群請來了一位薩滿祭司。

這位名叫阿方索·馬塔皮的巫師今年 78 歲。他說,他剛到這裡時,很快意識到當地人與叢林的自然元素失去了同步,並且惹怒了更加強大的老虎人部落的巫醫。他認為,弗朗哥的飛機“墜毀不是因為機械故障,而是因為部落不希望有航班。當時有很多航班。他們才讓他的飛機墜毀。”(其他機上人員是無辜的受害者。)守衛之所以喪生,是因為他進入了聖湖附近的禁地;依賴湖泊的動物進行了反擊。“雷聲、風雨是[老虎人部落發出的資訊],意思是‘離我們遠點’,”馬塔皮解釋道。“所以我試圖向他們傳遞想法,告訴他們,‘別擔心,我們就要離開你們了。別擔心,我們不會打擾你們的。’”

當然,與世隔絕的部落有可能主動與邊境地區的鄰居接觸。為了幫助庫拉雷的居民為此類事件做好準備,亞馬遜保護協會(ACT)和社群成員諮詢了與未接觸部落有過接觸的團體和個人。其中一位是人類學家路易斯·費利佩·託雷斯,他曾在 2012 年至 2017 年期間領導秘魯文化部的一個團隊,負責監督一起備受矚目的接觸事件。

近年來,由馬什科皮羅部落的幾名成員組成的不同群體開始越來越頻繁地從秘魯南部馬德雷德迪奧斯地區的叢林中出現,並試圖與當地人進行貿易。自那時以來,他們的接觸一直斷斷續續地持續著。儘管大多是和平的,但誤解還是導致至少兩名村民在 2011 年和 2015 年喪生——他們都是被箭射死的——這促使政府派遣託雷斯和他的團隊來處理這種情況。

託雷斯指出,通常情況下,新出現的與世隔絕的民族渴望交換商品和食物,並且可能會誤解當地人為保護他們免受潛在汙染物品侵害的努力是一種敵對姿態。這很可能就是導致秘魯兩人死亡的原因。託雷斯幫助阿里斯蒂薩巴爾安排了馬德雷德迪奧斯居民和庫拉雷當地居民之間的互訪,以便哥倫比亞人可以向他們的同行學習。

哥倫比亞關於與世隔絕部落的新政策規定,一旦懷疑存在以前不為人知的與世隔絕部落,眾多政府機構都將承擔責任。並且,隨著對其存在的確認從懷疑變為確認,該政策增加了賦予與世隔絕部落的土地權利和保護。該檔案還要求制定首次接觸事件的應急計劃,並設立一個由土著領導人和國家土地管理局、財政部、環境部、衛生部和內政部以及武裝部隊等部門的代表組成的國家協調委員會。

就阿里斯蒂薩巴爾而言,他對所面臨挑戰的規模沒有抱任何幻想。如果有人需要提醒,最近發生的某些事件已經提供了充分的例證。最近,一股哥倫比亞革命武裝力量 (FARC) 的異議分子又回到了該地區。一個團伙找到了我在訪問期間遇到的一位當地著名領導人和村長的妻子,並威脅說,如果他不停止公開談論土著土地權利,他們將殺死他和他的家人。然而,阿里斯蒂薩巴爾仍然堅定地認為,保護與世隔絕的部落免受接觸是最好的做法。“當然,永遠保護某人免受接觸是非常困難的,”他說。“但這並不意味著我們不應該尊重他們避免接觸的願望。我們為什麼要替他們做決定呢?”

近幾個月來,亞馬遜保護協會 (ACT) 繼續努力收集其擴充套件到其他部落所需的證據。不久前,他們在弗朗哥遇難的卡克塔河上游地區取得了潛在的突破。五年來,亞馬遜保護協會 (ACT) 的成員一直在梳理高解析度照片,尋找居住在奇裡比克特國家公園的與世隔絕的土著社群的證據。2017 年 1 月的一天,亞馬遜保護協會 (ACT) 弗吉尼亞辦事處的工作人員布萊恩·海特勒收到了一些他見過的該地區最清晰的照片,該地區經常被雲層遮擋。

那天,無處不在的雲層奇蹟般地消散了,露出了桌面山,山上點綴著翠綠的三層樹冠叢林和崎嶇的懸崖,那裡是世界上前哥倫布時期洞穴壁畫最集中的地方之一。海特勒很快就在難以穿透的綠色牆壁中發現了一片白色,並在其中發現了人造乾草屋頂特有的褪色棕色。

海特勒認為他已經找到了另一個與世隔絕的聚居地的證據。亞馬遜保護協會 (ACT) 已經在與居住在該地區的其他土著部落合作制定保護計劃。現在哥倫比亞政府已經接受了亞馬遜保護協會 (ACT) 的願景,如果該部落的存在得到進一步證實,也許有可能幫助該部落繼續以目前的狀況生活下去。也許在那裡,現代化的無情浪潮也能暫時被擋住。