2007年,一個自動化望遠鏡網路觀測到一顆位於半人馬座,距離地球約433光年的恆星。這顆恆星明顯變暗,至少持續了54天,最微弱的光芒出現在4月29日左右。2012年,天文學家確定這顆恆星宿主著一顆巨大的、土星大小的氣態行星,它被壯觀的37個環陣列環繞。正如土星一樣,這個被稱為J1407b的世界在其環系統中存在一個空隙。科學家們認為,這個空隙可能表明存在一顆質量與地球大致相當的衛星。

直到20世紀末,已知行星只有與地球共享太陽的七個世界。這種情況隨著1990年代後期的最早的系外行星發現而改變,並在2009年開普勒太空望遠鏡睜開“眼睛”後被徹底顛覆。我們現在知道,宇宙中佈滿了行星,行星的數量遠遠超過恆星,而且這些世界的尺寸、位置和型別幾乎應有盡有。可以說,自從木星最大衛星的發現者伽利略·伽利雷以及惠更斯等天文學家時代以來,人類第一次以全新的眼光看待我們在宇宙中的位置。我們尚未找到一顆看起來像家園的遙遠行星,也未證實系外行星被其自身的衛星環繞。但我們正在越來越接近。

早在21世紀初期,當天文學家開始觀測到幾顆系外行星在遙遠的星光中閃爍時,就開始推測系外衛星的存在,自2018年以來的搜尋已經發現了一些有希望的候選者。定位太陽系外的衛星將標誌著我們宇宙視角的又一次重新調整。我們將瞭解衛星是普遍存在還是稀有;與它們的行星相比,它們通常是大還是小;它們通常是與其行星一起形成,還是在後來的災難性事件中產生;以及它們是成群結隊出現還是通常單獨飛行。我們將能夠理解我們的太陽系是否獨一無二,以及地球及其孤獨而巨大的衛星是否是孤立存在的。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和思想的具有影響力的故事的未來。

“每次我們看到一顆系外行星,我都認為它就像一面鏡子,映照著我們自己的歷史,”臺灣中研院天文及天文物理研究所的博士後研究員亞歷克斯·蒂奇說,他也是系外行星開普勒-1625b的一顆可能系外衛星的共同發現者。“我們在哪些方面是共同的,又在哪些方面是不同的?正如我們開始看到的奇異系外行星系統一樣,我們在系外衛星方面也可能會感到驚訝。”

衛星的益處

在這個太陽系以及我們迄今為止所觀察到的所有地方,地球仍然是獨一無二的。它是已知唯一孕育生命的行星。它是唯一一顆其活躍的內部塑造其外部面貌的行星,以板塊構造的形式呈現,而這個過程本身就在生命的傳播和演化中發揮著作用。它是唯一一顆擁有足夠厚的大氣層以支援液態水、氣候在數千年內保持穩定以及與太陽保持恰到好處的距離,使其保持溫暖但不至於過熱的行星。這些條件的存在至少部分歸因於地球的衛星。

衛星在地球歷史中的作用可以追溯到非常早期,大約45億年前,當時一顆與今天的火星大小相當的行星與幼年地球相撞。這場災難留下了熾熱的、橢圓形的地球和一顆沸騰的衛星。從那時起,衛星一直在冷卻並遠離地球。隨著衛星開始後退,地球變得更加球形,地殼在由此產生的潮汐力作用下彎曲。早期的地殼發生形變,可能導致了構造活動的開始。衛星的後退也減緩了地球的自轉,使我們的一天每世紀延長近兩毫秒。

衛星的重量相對於地球而言是顯著的;我們行星的質量僅比我們的衛星大81倍,這個比率比太陽系中其他衛星的比率小得多。例如,土星的重量是土衛六泰坦的4200倍。衛星的引力保護著地球的軸心,使行星相對於太陽保持近乎恆定的23.5度傾斜。這種配置在數千年內保護著地球的氣候,這與缺乏大型衛星的火星形成對比,火星的軸心每數百萬年就會在零到60度之間極端擺動——這種變化會驅動劇烈的氣候變化。衛星對地球潮汐產生主要影響,潮汐塑造著海岸線和海洋中的生命。我們衛星的潮汐最有可能在進化中發揮了作用,將第一批植物和四足動物從海岸的鹹水沼澤引導到陸地上。

從國際空間站看到的地球衛星塑造了我們星球的歷史,並幫助使其適合生命居住。圖片來源:NASA

衛星不僅僅是一顆沉默的、幽靈般的衛星;它本身就是一個世界,自第一批有視覺的生物仰望天空以來,地球居民就一直在使用和思考它。沒有衛星,地球就不會是地球。海洋、詩歌、宗教、科學,以及我們任何人也都不會存在。

如果地球獨特的過去提供了任何序言,那麼沒有衛星的系外行星也可能與眾不同。沒有衛星的系外行星可能是毫無生氣的岩石,註定要像火星一樣在數千年裡傾斜,經歷冰凍或沸騰,並阻止大氣層和生命的保持。系外衛星本身,如果它們存在,甚至可能比它們的行星更適合生命存在。尋找太陽系外生命可能需要關注有可能擁有衛星的行星,甚至衛星本身。

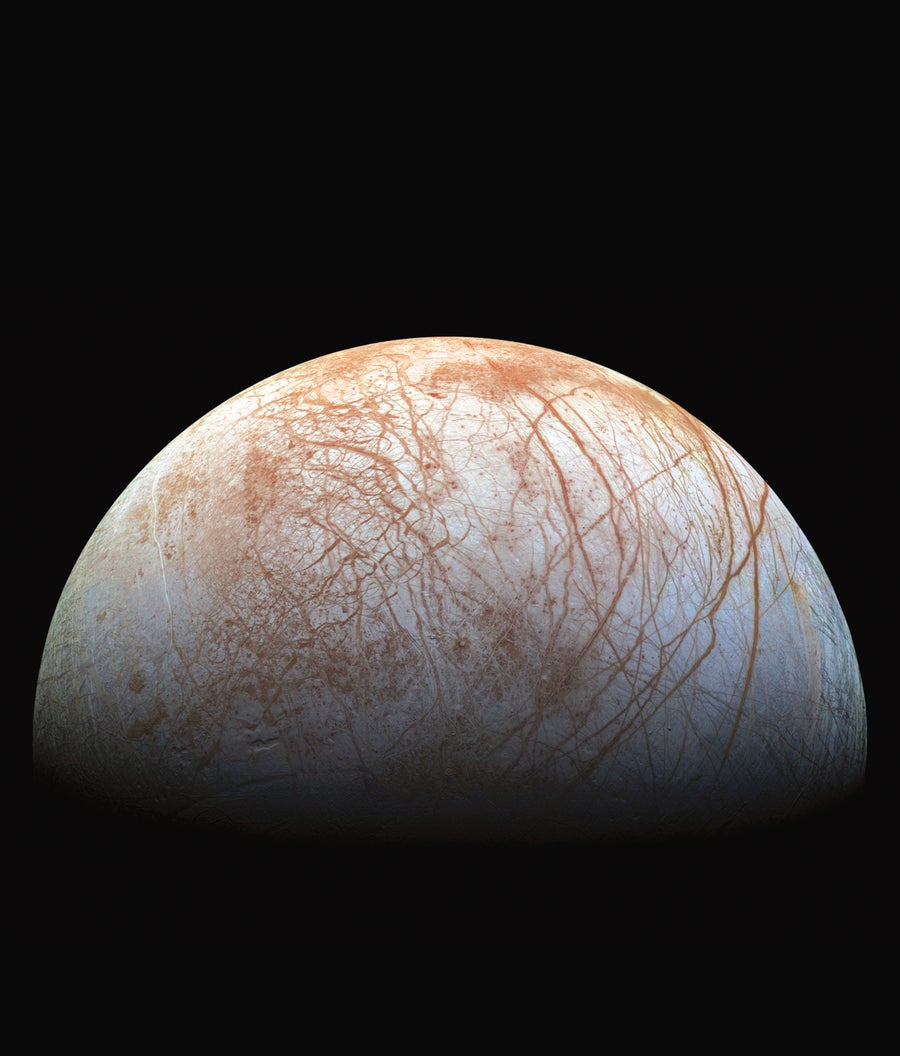

雖然惠更斯不可能知道,但他發現的土衛六泰坦,是一個橙色的霧霾球,點綴著甲烷和乙烷河流和湖泊,非常像行星。它對我們或任何我們能識別的生命來說都不宜居,但它包含液體和大氣層,這意味著它包含著成分混合的機會和生命存在的機會。土星,以其強烈的引力和氨雲,永遠不會是生命的避風港;木星的情況也一樣,它實際上是一顆半恆星,擁有荒謬的輻射帶和對我們來說致命的氣體層。但它們的衛星卻不能這麼說。

“因為我們的太陽系,我們知道木星可以擁有非常大的衛星,這些衛星可以擁有水,”安大略省西安大略大學的研究生克里斯·福克斯說。“如果你在恆星的宜居帶中有一顆木星,你可能會看到一顆像地球一樣的衛星,而且這顆衛星可能存在生命。考慮到[可能]存在的衛星數量,衛星上的生命可能比行星上的生命更常見。”

換句話說,系外衛星本身可能是宜居的,而且它們也可能幫助使其宿主行星宜居。找到它們將使我們更接近了解這些世界以及我們自己的世界。

一個有趣的候選者

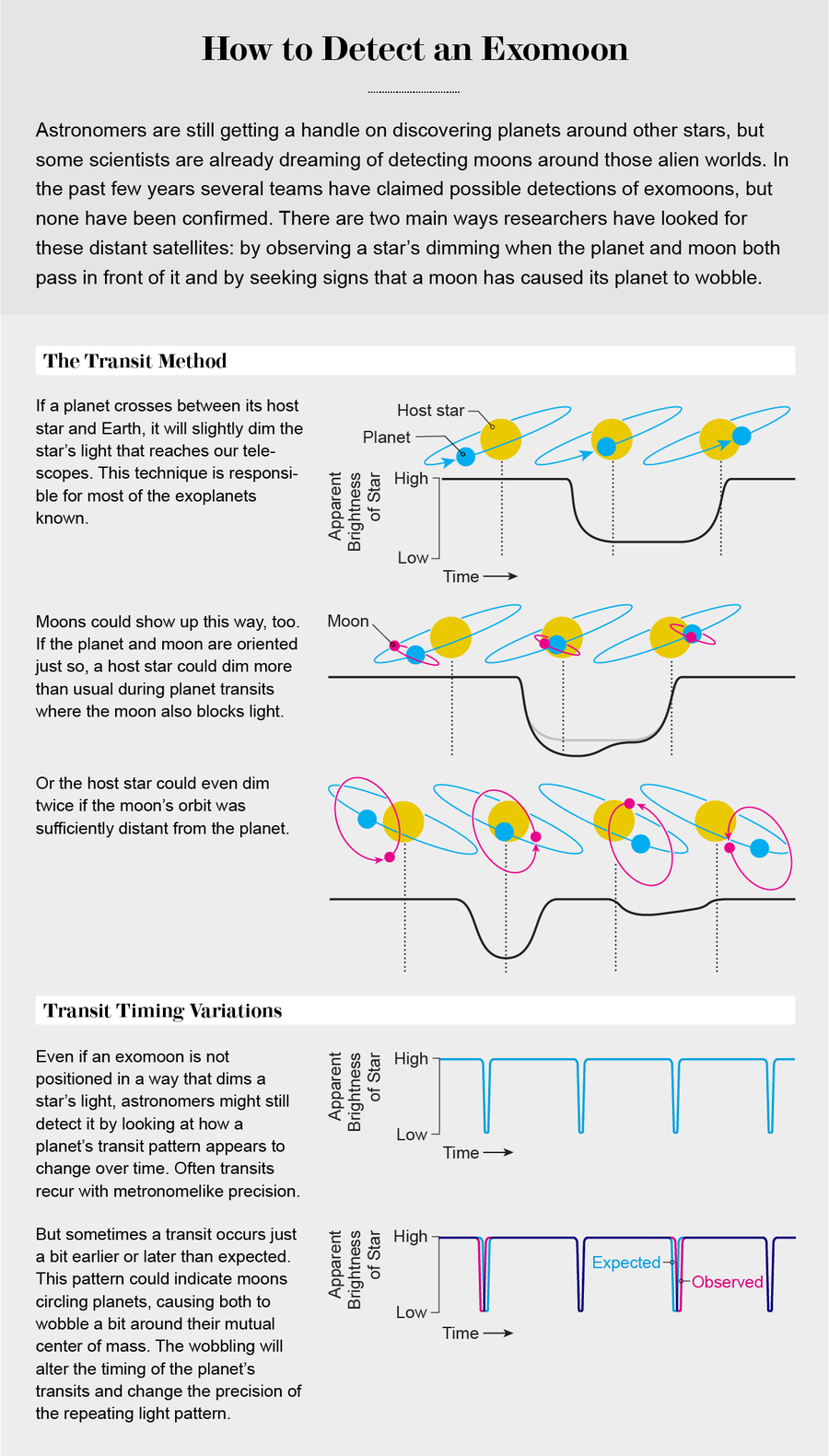

早在開普勒望遠鏡看到第一縷光線之前,天文學家就懷疑宇宙中充滿了世界及其衛星。1999年,現在都在巴黎天文臺的保拉·薩託雷蒂和讓·施耐德成為第一個提出使用凌星法搜尋系外衛星的人。

如果從地球上看,恆星及其行星排列在一個平面上——就好像您從側面而不是從頂向下看太陽系一樣——恆星會在短時間內顯得變暗,因為一顆行星移動到了它的前面。這種類似日食的正面經過被稱為凌星。當凌星以有規律的時間表重複出現時,您通常可以確信是一顆軌道行星導致了亮度變暗。開普勒望遠鏡使用這種方法尋找行星長達十年。薩託雷蒂和施耐德認為,如果衛星在凌星時位於行星旁邊,那麼軌道距離其宿主行星較遠的衛星也可以透過這種方式探測到。如果衛星的軌道離行星足夠遠,宿主恆星可能會比平時更暗,甚至可能會變暗兩次。如果您在凌星期間站在行星上,對於距離較遠的衛星,衛星的相位必須接近上弦月或下弦月;滿月或新月,當衛星直接與恆星相對時,不會在行星的凌星中留下明顯的凹痕。

即使系外衛星在其宿主行星附近軌道執行,使得二次變暗難以置信,天文學家仍然可以透過觀察行星重複凌星模式隨時間推移如何變化來探測衛星,薩託雷蒂和施耐德建議道。凌星通常以節拍器般的精確度重複出現。但有時它們會有點偏差,凌星開始或結束的時間比科學家預測的稍早或稍晚——這種效應稱為凌星時間變化。這可能是因為其他行星繞恆星軌道執行並相互拉扯,但也可能是當行星宿主著一顆大型衛星時發生。

為了理解原因,瞭解地球衛星並非完全繞地球軌道執行是有幫助的。相反,兩個天體都繞著它們的共同質心(稱為質心)軌道執行。質心仍然位於地球上,因為行星比衛星質量更大。(確切地說,質心位於地球內部,在地幔中,偏離地球的引力中心。)因此,地球在繞太陽軌道執行時會非常輕微地擺動。這種擺動是薩託雷蒂和施耐德建議尋找的東西之一。

2017年,蒂奇和哥倫比亞大學的天文學家大衛·基平篩選了來自開普勒望遠鏡的資料,以尋找任何衛星干擾恆星光線的跡象。他們分析了大約300顆行星,希望能找到一個衛星群。他們只找到一個候選者:開普勒-1625b。

他們申請了哈勃太空望遠鏡的時間,並且當他們獲得批准時感到驚訝,兩人都回憶道。然後他們研究了哈勃資料一年,其中一部分時間用於學習如何使用它們。當基平和蒂奇完成他們的分析時,他們的哈勃觀測結果表明,行星的凌星開始得比它應該開始的時間更早,這意味著一顆衛星在它旁邊。在五年的資料中,行星的凌星時間變化了大約20分鐘。“我們知道有東西在推動這顆行星轉動,”基平說,“我們認為那是一顆衛星。”

圖片來源:Jen Christiansen

蒂奇和基平在2018年初將他們的論文釋出到預印本伺服器上,最終於2018年10月發表在《科學進展》雜誌上。他們說,證據支援開普勒-1625b周圍存在一顆海王星大小的衛星,而開普勒-1625b本身是木星大小的許多倍。基平和蒂奇沒有聲稱這是一項發現。“我認為人們對我們報告它的方式感到沮喪,”蒂奇說。“人們認為我們都想為一項發現獲得榮譽,但同時也因為我們沒有完全聲稱而有所保留。我理解人們的沮喪——它是在那裡還是不在那裡?但是有很多未知的未知數。”

在他們的初步宣佈之後,其他天文學家立即加入了爭論。德國哥廷根馬克斯·普朗克太陽系研究所的天文學家勒內·海勒複製了蒂奇的部分發現,但發現衛星的證據不足。研究系外行星大氣層的勞拉·克雷德伯格無法證實結果的關鍵部分。克雷德伯格現在是德國海德堡馬克斯·普朗克天文研究所新成立的系外行星大氣物理學系主任,她回憶起在蒂奇的論文發表幾個月後與蒂奇進行了一次友好但略顯尷尬的談話。“亞歷克斯在這方面付出瞭如此多的努力,我不想貶低他所做的工作,”她回憶道。“我帶著使用這種儀器的多年經驗突然加入了進來。我為亞歷克斯加油。我們都希望衛星在那裡。我的意思是,那有多酷啊?”

競賽

在基平和蒂奇宣佈之後的幾個月裡,對系外衛星的關注度 только 增加。很快,研究團隊就獨自一人仔細研究開普勒資料,試圖找到可能表明衛星存在的凌星變化。其他人則轉向諸如甚大望遠鏡的Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch tool (SPHERE) 等儀器。塞西莉亞·拉佐尼目前是英國埃克塞特大學的博士後研究員,她聲稱使用SPHERE調查發現了一顆巨大的系外衛星。在發表在《天文學與天體物理學》雜誌上的一篇論文中,她將其描述為一顆質量非常低的棕矮星的伴星,棕矮星是介於行星和恆星之間的昏暗天體,它不聚變氫,但大小是木星的許多倍。拉佐尼的世界及其伴隨天體可能更像是雙星巨行星,而不是一個世界和一顆衛星。如果這樣的天體很常見,天文學家將不得不努力定義構成行星和衛星的標準。

2019年,英國林肯大學的菲爾·薩頓重新分析了超土星J1407b。這顆行星及其環最初是由現在的美國宇航局噴氣推進實驗室的埃裡克·馬馬傑克和幾位同事發現的。薩頓想找到環外軌道衛星的證據,就像土星的大多數衛星一樣,所以他著手確定J1407b的37個環是否以相同的方式被塑造。他找不到任何外部衛星引導環中空隙的證據,反而發現外部衛星可能會撕裂圓盤。“我們都對我們可能真的找到了某些東西感到興奮,”薩頓說,但重新分析往往會降低希望。“確認起來真的很難。”

然後,在2020年夏天,西安大略大學的研究生福克斯仔細研究了更多的開普勒資料。他和他的導師保羅·維格特仔細檢查了13顆開普勒行星,發現了8顆行星的凌星時間變化可以用系外衛星來解釋。但是,正如福克斯指出的那樣,這些變化也可能是其他原因造成的;可能性包括從耀斑等恆星活動到其他行星。“在許多情況下,我們能夠將凌星時間變化模式與衛星匹配,但在所有情況下,我們都可以用第二顆行星的存在來解釋它們,”他說。

蒂奇在福克斯在那個夏天將論文釋出到預印本伺服器上時對這項工作提出了批評,並同樣批評了聲稱福克斯描述的是衛星而不是衛星或行星情景的報道。蒂奇說,在一個年輕且快速發展的領域,尤其是在一個對職業生涯的重大發現至關重要的領域,一些成長的煩惱是不可避免的。“我們不是試圖扼殺人們研究衛星,我們也不想表現得好像我們是守門人,”他說。“但與此同時,這是遊戲的一部分。我們將質疑我們認為證據不支援的結論。”福克斯的論文於2021年發表在《英國皇家天文學會月刊》上。

2020年11月,基平主持了有史以來第一次系外衛星會議,這是一次透過Zoom舉行的非正式會議,彙集了來自世界各地的大約80名研究人員。科學家們討論了新的探測方法、衛星和系外環形成的理論、對系外衛星大小和候選者的新約束以及相關主題。“我認為我們需要作為一個社群更加有組織,才能有更好的機會,”基平說。

確定性的探測仍然難以捉摸,部分原因是天文學家對他們的望遠鏡和他們的資料要求太高。行星凌星其恆星所產生的微弱亮度閃爍本身就很難看到。將此與凌星時間僅幾瞬間的偏移進行比較——記住所討論的天體距離我們數百光年——是一種極其精確的測量。

克雷德伯格說,她感到沮喪的是,她無法弄清楚為什麼她和蒂奇在使用相同的哈勃資料時無法得出相同的答案。他們互相分享了彼此的處理方法,她試圖嚴格複製他的步驟,但無法調和這些發現。“我唯一的遺憾是我們無法弄清楚差異是什麼,”她說。“對我來說的啟示是,我們真的在突破哈勃望遠鏡的能力極限。它的設計目的是觀察遙遠的暗淡星系,而不是附近的帶有衛星的行星。我們正在盡最大努力進行資料處理,但將訊號提取出來是一門精細的藝術。”

其他挑戰是幾何上的。由於開普勒定律(即約翰內斯·開普勒,他發現了支配行星運動的規則,行星探測望遠鏡就是以他的名字命名的)和牛頓定律,衛星的軌道在距其行星一定距離內更穩定,這個距離被稱為希爾半徑。行星離其恆星的軌道越近,恆星的引力就越有可能干擾衛星的軌道,有可能將其螺旋式地送入行星或完全脫離恆星系統。但是來自開普勒、哈勃和其他天文臺的資料通常捕獲的是在其恆星附近軌道執行的行星——通常非常近,比水星離太陽還要近。雖然這些行星相對來說比遙遠的行星更容易找到,但它們可能更不可能擁有衛星。“如果我們正在觀察凌星其恆星的行星,我們正在觀察的是引力影響已大大減弱並且不太可能宿主衛星的行星,”加州大學河濱分校的行星天體物理學家斯蒂芬·凱恩說。他在2017年發表了一篇論文,認為緊湊的行星系統,例如TRAPPIST-1七顆類地行星系統,不太可能宿主任何衛星。

羅切斯特大學的天文學家艾麗斯·奎倫指出,軌道距離其恆星較遠的行星,例如木星和土星,更有可能宿主衛星,她研究過超土星J1407b。當行星離恆星更遠時,恆星不太可能干擾行星的引力,從而允許衛星留在原位。如果遙遠的系外行星在大小和組成上類似於太陽系自身的外層世界,它們也可能更傾向於抓住行星碎屑、遊蕩的小行星和矮行星。海王星的衛星海衛一被認為是來自遙遠柯伊伯帶的被捕獲的矮行星,柯伊伯帶是一個像冥王星一樣的小世界,在太陽系形成後被捲入了海王星的懷抱。

木星的衛星木衛二歐羅巴擁有一個可能適合生命居住的地下海洋。圖片來源:NASA, JPL-CalTech 和 SETI 研究所

但是,大型、遙遠的行星很難找到,部分原因是它們繞恆星軌道執行需要很長時間——木星上的一年,相當於一次凌星,需要將近12個地球年,這意味著天文學家必須觀察這樣一顆行星超過二十年才能找到確鑿的訊號。而且它們很難被發現,因為它們可能會與其他天體混淆。恆星恆定光線中的週期性變暗很可能是由偶爾移動到彼此前面的雙星對以及外層行星引起的。“你無法在外太陽系中找到東西,因為它太容易與食雙星混淆了,”奎倫說。“你必須花費大量時間試圖擺脫不是你想要的東西。”

恆星本身也會混淆訊號。事實證明,太陽是一顆特別平靜的恆星;其他恆星往往更加活躍,噴發出耀斑和輻射,並形成斑點,這些斑點也會影響它們的視亮度。“測量恆星亮度的麻煩在於,如果你進一步提高精度,你就會開始遇到恆星活動,”凱恩說。“恆星會產生與衛星預期訊號相當甚至更大的噪聲。它基本上創造了一個你無法超越的天花板,這是一個非常大的挑戰。”

一些天文學家沒有氣餒,而是轉向創造性的數學和觀測方法。瑞士伯爾尼大學的講師阿普瓦·奧扎正在尋找一顆木衛一。用雙筒望遠鏡或小型望遠鏡就可以看到木星的火山衛星木衛一;它是伽利略·伽利雷在1609年觀測到的四顆衛星之一。但是,用靈敏的儀器觀察,木衛一是天空中最耀眼的天體之一。它積極地散發出鈉和鉀,當木星的引力撕裂其內部,木衛一的火山爆發時,它會大量地將鈉和鉀噴射到太空。奧扎說,木衛一的外逸層可以延伸到木星半徑的500倍。更重要的是,無論衛星位於何處,它的特徵都是可見的;研究凌星行星的天文學家不必擔心繫外衛星的相位。系外木衛一可能在行星後面,其巨大的等離子云仍然可以用合適的儀器探測到。“如果你把氣體噴灑到各處,你就會把它包裹起來,你會在凌星期間看到它,”奧扎說。

他補充說,幾架望遠鏡上的光譜儀已經可以探測到恆星內部和周圍的揮發性氣體。一些光譜儀已經探測到鈉、鉀和其他特徵,這些特徵通常無法解釋。“缺失的因素可能是一顆衛星,”奧扎說。“當你這樣想的時候,這似乎並不離譜。”他指出,系外木衛一幾乎不是尋找任何地外生物學的地方:“我們在這裡不是在尋找宜居性。我們正在尋找爆炸性環境,而這才是宇宙的大部分。”

前進之路

天文學家希望於2021年12月發射的詹姆斯·韋伯太空望遠鏡能夠以更高的精度搜尋系外衛星。開普勒的設計目的是尋找類太陽恆星周圍的地球大小的行星,因此小於地球的天體可能很難被挑選出來。研究人員經常使用斯皮策太空望遠鏡,但它於2020年1月退役。目前,地球上或天空中沒有太多其他東西可以找到系外衛星,因此天文學家正在依靠更好的資料處理方法——並準備等待。

“我們工作的一部分仍然不僅僅是尋找這些東西,而是想出更好的方法來尋找它們,”蒂奇說。“人們認為發現是靈光一閃的時刻。它更像是,‘讓我們看看它是否會透過這個測試。還有這個測試。’然後你會想,‘嗯,它有點站得住腳。’”

地面天文臺,例如正在智利阿塔卡瑪沙漠中建造的極大望遠鏡,也可能在適當的情況下發現系外衛星。計劃於2026年發射的歐洲太空望遠鏡行星凌星和恆星振盪望遠鏡 (PLATO) 也可以幫助搜尋。展望未來,諸如大型紫外/光學/紅外探測器 (LUVOIR) 等衛星——可能在2030年代中期發射——可以提供出色的系外衛星搜尋能力。但所有這些專案都還有數年之遙。

“對於系外衛星來說,在詹姆斯·韋伯開始執行之前,現在有點像哈勃或破產,”基平說。與此同時,他希望新興的系外衛星社群將繼續找出新的策略,以處理迄今為止存在的資料。克雷德伯格也希望詹姆斯·韋伯能找到系外衛星訊號,但承認確鑿的發現可能還需要一段時間。

“這是最前沿的,”克雷德伯格說。“弄清楚我們知道什麼以及我們知道得有多好是一個不斷發展的過程。你必須是一個樂觀主義者才能研究系外行星。”也許,還有系外衛星。