想象一下宇宙的嬰兒期。大多數科學家認為空間和時間起源於宇宙大爆炸。從那熾熱而稠密的開端,宇宙膨脹並冷卻,但恆星和星系需要一段時間才能開始點綴天空。直到大爆炸後約38萬年,原子才能結合在一起,並用主要由氫氣組成的氣體填充宇宙。當宇宙只有數億年曆史時,這種氣體聚結成最早的恆星,這些恆星在星團中形成,星團聚集在一起形成星系,其中最古老的星系出現在宇宙誕生後4億年。令科學家驚訝的是,他們發現另一類天文物體也開始在這個時候出現:類星體。

類星體是由氣體落入超大質量黑洞提供能量的極其明亮的天體。它們是宇宙中最明亮的天體之一,在最遙遠的太空深處也可見。最遙遠的類星體也是最古老的,其中最古老的類星體構成了一個謎。

為了在如此難以置信的距離上可見,這些類星體必須由包含約十億倍太陽質量的黑洞提供能量。然而,傳統的黑洞形成和增長理論表明,一個足夠大以驅動這些類星體的黑洞不可能在不到十億年的時間內形成。然而,在2001年,透過斯隆數字巡天,天文學家開始發現更早期的類星體。已知最古老和最遙遠的類星體於2021年1月宣佈,存在於大爆炸後僅6.7億年。換句話說,宇宙歷史中似乎沒有足夠的時間來形成像這樣的類星體。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

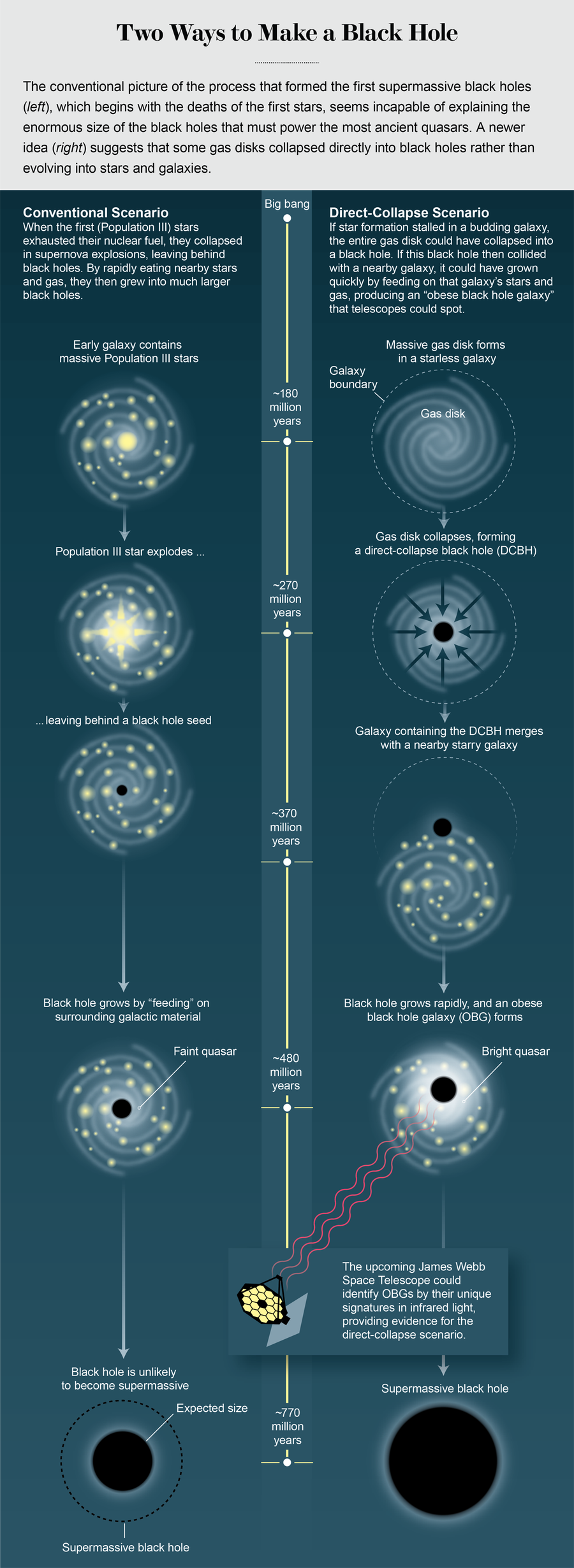

許多天文學家認為,最早的黑洞——種子黑洞——是第一代恆星的遺蹟,是恆星爆炸成超新星後留下的屍骸。然而,這些恆星遺蹟應該不超過幾百個太陽質量。很難想象一個情景,即驅動第一批類星體的黑洞是從如此小的種子中生長出來的。

為了解決這個謎題,十多年前,我和一些同事提出了一種方法,可以形成足夠大的種子黑洞來解釋第一批類星體,而無需恆星的誕生和死亡。相反,這些黑洞種子將直接由氣體形成。我們稱它們為直接坍縮黑洞(DCBHs)。在合適的條件下,直接坍縮黑洞可能在大爆炸後的數億年內誕生,質量達到104或105個太陽質量。有了這個先發優勢,它們可以很容易地增長到109或1010個太陽質量,從而產生困擾天文學家近二十年的古老類星體。

問題是這種情況是否真的發生過。幸運的是,詹姆斯·韋伯太空望遠鏡(JWST)計劃於今年晚些時候發射,我們應該能夠找到答案。

最初的種子

黑洞是神秘的天文物體,是引力非常巨大的區域,它扭曲了時空,以至於連光都無法逃脫。直到類星體的探測,才使天文學家能夠看到落入黑洞的物質發出的光,我們才有了證據表明它們是真實存在的物體,而不僅僅是愛因斯坦廣義相對論預測的數學上的奇點。

大多數黑洞被認為是在非常巨大的恆星——質量是太陽質量10倍以上的恆星——耗盡核燃料並開始冷卻並因此收縮時形成的。最終引力獲勝,恆星坍縮,引發災難性的超新星爆炸,並留下一個黑洞。天文學家傳統上認為,驅動第一批類星體的大多數黑洞也是這樣形成的。它們可能誕生於宇宙第一代恆星(第三星族星)的消亡,我們認為第三星族星是在原始氣體冷卻並分裂後,在大爆炸後約2億年形成的。第三星族星可能比在後期宇宙中誕生的恆星質量更大,這意味著它們可能留下質量高達數百個太陽質量的黑洞。這些恆星也可能在密集的星團中形成,因此它們死亡時產生的黑洞很可能合併,從而產生數千個太陽質量的黑洞。然而,即使是如此大的黑洞,也遠小於驅動古代類星體所需的質量。

理論還表明,所謂的原始黑洞可能在宇宙歷史的早期就已經出現,當時時空可能在一個稱為暴脹的過程中呈指數級膨脹。原始黑洞可能從宇宙密度中的微小波動中合併而來,然後隨著宇宙的膨脹而增長。然而,這些種子的重量僅在10到100個太陽質量之間,與第三星族星遺蹟面臨同樣的問題。

詹姆斯·韋伯太空望遠鏡計劃於2021年發射,它將足夠強大,可以找到直接坍縮黑洞存在的證據(如果它們存在的話)。圖片來源:克里斯·岡,美國國家航空航天局

作為對第一批類星體的解釋,每種黑洞種子形成途徑都存在相同的問題:種子必須在宇宙歷史的最初十億年內以非常快的速度生長,才能形成最早的類星體。而我們對黑洞增長的瞭解告訴我們,這種情況極不可能發生。

餵養黑洞

我們目前對物理學的理解表明,存在一個最佳的進食速率,稱為愛丁頓速率,黑洞以該速率最有效地獲得質量。以愛丁頓速率進食的黑洞將呈指數級增長,大約每107年質量翻一番。為了增長到109個太陽質量,一個10個太陽質量的黑洞種子必須在十億年內以愛丁頓速率不受阻礙地吞噬恆星和氣體。很難解釋整個黑洞群體如何能夠如此有效地持續進食。

實際上,如果第一批類星體是從第三星族星黑洞種子中生長出來的,那麼它們就必須以快於愛丁頓速率的速度進食。在緻密、富含氣體的特殊環境下,超過該速率在理論上是可能的,而且這些條件可能在早期宇宙中就存在,但它們不會很常見,而且會是短暫的。此外,異常快速的增長實際上會導致“窒息”,在這種情況下,超愛丁頓事件期間釋放的輻射可能會擾亂甚至阻止物質流向黑洞,從而阻止其增長。鑑於這些限制,似乎極端的饕餮盛宴可能可以解釋一些怪異的類星體,但除非我們目前對愛丁頓速率和黑洞進食過程的理解是錯誤的,否則它無法解釋整個被探測到的種群的存在。

因此,我們必須懷疑第一批黑洞種子是否可以透過其他渠道形成。在其他幾個研究小組工作的基礎上,我的合作者朱塞佩·洛達託和我於2006年和2007年發表了一系列論文,其中我們提出了一種新穎的機制,可以從一開始就產生更大質量的黑洞種子。我們從大型原始氣體盤開始,這些氣體盤原本可能會冷卻並分裂,從而產生恆星併成為星系。我們表明,這些盤有可能避開傳統的形成過程,轉而坍縮成緻密的團塊,形成質量為104至106個太陽質量的種子黑洞。如果某些東西干擾了導致恆星形成的正常冷卻過程,並轉而驅動整個圓盤變得不穩定,將物質迅速漏斗到中心,就像拔掉浴缸塞子時水向下流動一樣,這種情況就可能發生。

如果圓盤的氣體包含一些分子氫——兩個氫原子鍵合在一起——而不是隻包含一個原子的原子氫,那麼圓盤的冷卻效率會更高。但是,如果來自鄰近星系恆星的輻射照射到圓盤上,它會破壞分子氫並將其轉化為原子氫,從而抑制冷卻,使氣體過熱而無法形成恆星。沒有恆星,這個巨大的受輻射圓盤可能會變得動態不穩定,物質會迅速流入其中心,迅速推動質量巨大的直接坍縮黑洞的產生。由於這種情況取決於附近恆星的存在,我們預計DCBHs通常會在圍繞較大的母星系執行的衛星星系中形成,而第三星族星已經在母星系中形成。

大規模氣體流動的模擬以及小規模過程的物理學都支援這種DCBH形成模型。因此,非常大的初始種子的想法在早期宇宙中似乎是可行的。從這個範圍內的種子開始,可以緩解最明亮、最遙遠的類星體的超大質量黑洞產生的時間問題。

尋找證據

但這僅僅是因為 DCBH 種子是可行的,並不意味著它們真的存在。為了找出答案,我們必須尋找觀測證據。這些物體將表現為在早期宇宙中閃耀的明亮微型類星體。當種子與母星系合併時,它們應該是可探測到的——考慮到 DCBH 可能在圍繞較大星系執行的衛星星系中形成,這個過程應該很常見。合併將為黑洞種子提供豐富的新氣體來源,因此黑洞應該開始快速增長。事實上,它會短暫地變成一種特殊的類星體,其亮度超過星系中的所有恆星。

圖片來源:阿曼達·蒙塔涅斯

這些黑洞不僅會比周圍的恆星更亮,而且會更重——這顛倒了通常的秩序。一般來說,星系中的恆星質量比中心黑洞重約1000倍。然而,在宿主 DCBH 的星系與其母星系合併後,增長中的黑洞的質量將短暫地超過恆星的質量。這種被稱為肥胖黑洞星系的物體應該具有非常特殊的光譜特徵,特別是在 JWST 的中紅外儀器 (MIRI) 和近紅外相機 (NIRCam) 將執行的 1 到 30 微米之間的紅外波長範圍內。這架望遠鏡將是天文學家有史以來最強大的工具,用於窺探宇宙歷史的早期階段。如果望遠鏡探測到這些肥胖黑洞星系,它將為我們的 DCBH 理論提供強有力的證據。另一方面,傳統的黑洞種子,來源於死亡的恆星,可能太暗而無法被 JWST 或其他望遠鏡看到。

我們也有可能找到我們理論的其他證據。在罕見的情況下,與 DCBH 合併的母星系也擁有一箇中心黑洞,這兩個黑洞將發生碰撞並釋放出強大的引力波。這些波可能被雷射干涉儀空間天線(LISA)探測到,LISA 是歐洲航天局/美國國家航空航天局的任務,預計於 2030 年代發射。

更全面的圖景

DCBH 情景和小種子以超愛丁頓速率進食這兩種情況都可能在早期宇宙中發生。事實上,最初的黑洞種子可能透過這兩種途徑形成。問題是:哪個通道創造了天文學家看到的大部分明亮的古代類星體?解決這個謎團可能不僅僅是澄清早期宇宙的時間線。天文學家還想更廣泛地瞭解超大質量黑洞如何影響周圍更大的星系。

資料表明,中心黑洞可能在調整它們所居住的星系中形成多少恆星方面發揮重要作用。一方面,當物質落入黑洞時產生的能量可能會加熱星系中心的周圍氣體,從而阻止冷卻並阻止恆星形成。這種能量甚至可能透過驅動高能外流對星系中心以外的區域產生深遠的影響。我在 1999 年預測了這些類星體外流會在來自宇宙大爆炸的遺蹟輻射上留下幽靈般的陰影;射電天文學家在 2018 年 12 月報告了首次探測。這些風很可能會加熱外部區域的氣體並關閉那裡的恆星形成。然而,這些效應是複雜的,它們有助於證實我們目前對黑洞形成和增長的認識。找到第一批種子黑洞可能有助於揭示黑洞及其宿主星系之間的關係如何隨時間演變。

這些見解符合我們研究和理解所有質量黑洞的能力的更大革命。例如,當雷射干涉引力波天文臺(LIGO)在 2015 年首次探測到引力波時,科學家能夠將它們追溯到兩個質量分別為 36 和 29 個太陽質量的碰撞黑洞,它們是驅動類星體的超大質量黑洞的輕量級表親。該專案繼續探測來自類似事件的波,提供了關於這些黑洞碰撞和扭曲周圍時空時發生情況的新的和令人難以置信的細節。

另一個名為事件視界望遠鏡的專案,它使用散佈在地球周圍的射電天文臺來成像銀河系中心的超大質量黑洞,並在 2019 年報告了其首次發現。科學家們在黑洞邊界周圍發現了一個環狀陰影——這是廣義相對論預測將出現的一個特徵,因為黑洞的強大引力會使光線偏轉。如果未來事件視界望遠鏡的任何測量結果顯示與廣義相對論的預測存在偏差,它們將有可能挑戰我們對黑洞物理學的理解。此外,觀察脈衝星(稱為脈衝星計時陣列)的實驗也可能探測到由許多黑洞碰撞的累積訊號引起的時空震動。最終,JWST 將為照亮宇宙的最初黑洞開啟一個全新的視窗。

在不久的將來,許多啟示將被儲存,我們對黑洞的理解有望得到轉變。