在2018年向俄羅斯聯邦議會發表的電視講話中,弗拉基米爾·普京總統宣佈,由於美國在2002年退出了《反彈道導彈條約》(ABM),正在進行的與美國的軍備競賽升級。美國拒絕了這項長達數十年的軍備控制協議,已經開發並開始建立防禦網絡,以攔截遠端彈道導彈,威脅到俄羅斯本土免受攻擊的能力。普京告訴聽眾,他曾警告美國人,俄羅斯將被迫對這些部署做出回應,但他們拒絕傾聽。“所以現在聽著!”

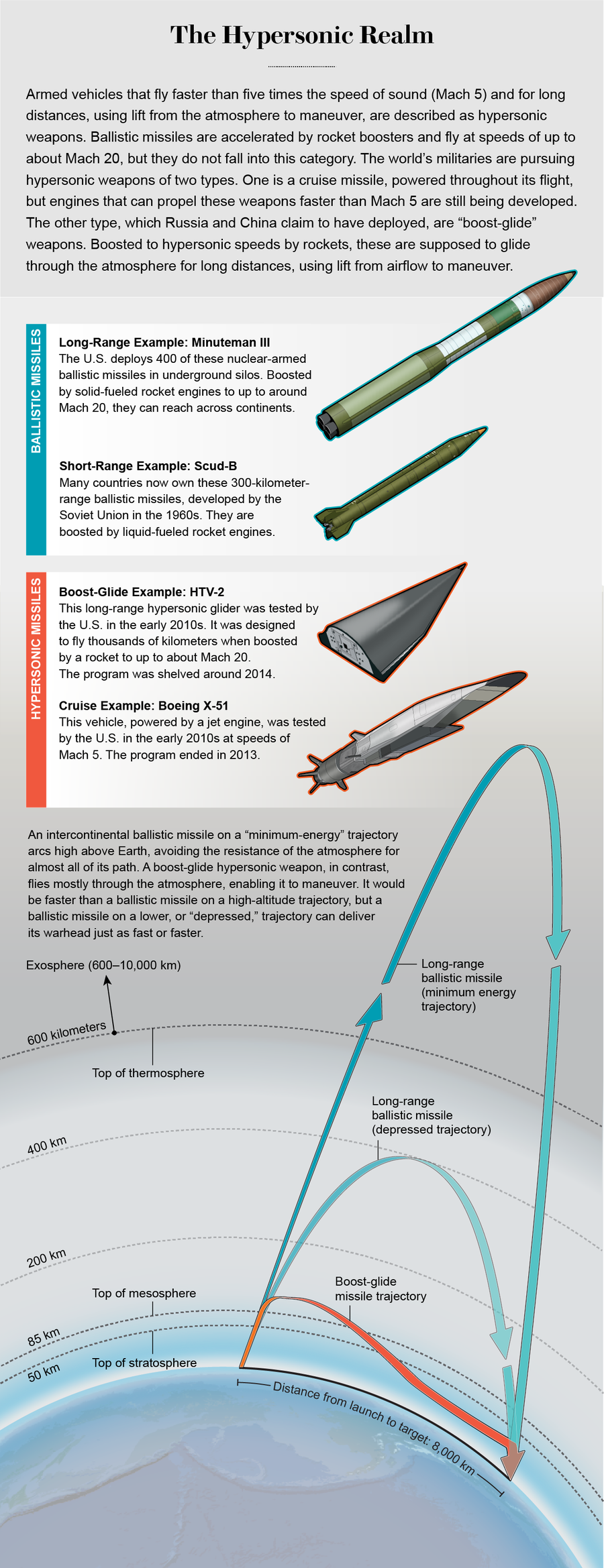

普京宣稱,在其他系統之中,俄羅斯正在開發新型高超音速武器:導彈在大氣層中以超過五倍音速(即超過5馬赫)的速度長距離飛行。(1馬赫是當地音速。1馬赫到5馬赫之間的速度是超音速,而超過5馬赫的速度是高超音速。)據他說,其中一種名為“先鋒”的導彈是一種高度機動的導彈,可以以超過20馬赫的初始速度滑翔數千公里,使其“絕對不受任何空中或導彈防禦系統的攻擊”。

普京的宣佈,伴隨著新武器以令人難以置信的速度在全球蜿蜒穿梭的恐嚇性模擬,為一場危險的新軍備競賽火上澆油。這場競賽中涉及的武器不僅因其速度而受到吹捧,還因其隱身性和機動性而備受關注。洲際彈道導彈沿著橢圓軌跡進入太空,然後在墜向目標之前達到20馬赫以上的速度,但它們在大部分飛行過程中都具有可預測的軌跡,並且通常只能在重返大氣層後進行短暫的機動。相比之下,高超音速武器大部分時間會在大氣層深處飛行,利用氣流產生的升力來迂迴並試圖躲避攔截器。這些武器以如此低的空域高度接近,將避免被地面雷達系統探測到,直到接近目標,使其更難以被阻止。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和思想的具有影響力的故事的未來。

在美國軍方官員在普京講話後的一份評估中表示,中國也在開發的高超音速武器將“徹底改變戰爭”。五角大樓已經研究類似系統十多年了,也加大了自身努力;去年,國會撥款$32億美元用於高超音速武器和防禦的研發。俄羅斯和中國現在都聲稱已經部署了至少一套此類系統。美國有六個已知的高超音速專案,分佈在空軍、陸軍和海軍之間。支持者表示,這些武器速度極快、機動靈活且幾乎隱形。

我們不同意。我們屬於一個小型但充滿活力的物理學家和工程師社群,他們遍佈全球,研究新型武器系統以瞭解其對全球安全的潛在影響。這一傳統由來已久,可以追溯到曼哈頓計劃的參與者和俄羅斯科學家,例如安德烈·薩哈羅夫,他們試圖減輕核武器對其創造的世界造成的危險。作為調查物理學家,我們收集我們所能獲得的關於新型且通常是秘密技術的資訊,對其進行分析,並與公眾分享我們的評估。

我們的研究表明,高超音速武器在某些情況下可能具有優勢,但絕不構成一場革命。關於它們的許多說法都被誇大或根本是錯誤的。然而,高超音速武器是遊戲規則改變者的普遍看法加劇了美國、俄羅斯和中國之間的緊張關係,引發了新的軍備競賽,並加劇了衝突的可能性。

斷斷續續的進展

各國軍隊追求高超音速飛行器已近一個世紀,但收效甚微。在1930年代後期,奧地利工程師尤金·桑格和德國物理學家艾琳·佈雷特設計了第一架高超音速飛行器,一種名為“銀鳥”的滑翔機。它本應由火箭發射,主要在大氣層內飛行,並且像任何其他滑翔機一樣,利用空氣動力升力保持在空中,但納粹策劃者認為建造它過於困難和昂貴。

在第二次世界大戰期間,德國工程師開發了火箭發動機,這種發動機燃燒推進劑(燃料和化學氧化劑的混合物)以釋放強烈的能量爆發。在隨後的幾十年中,實驗性火箭動力飛機一次又一次地打破速度記錄。1947年10月,火箭推進的X-1成為第一架正式突破音障(超過1馬赫)的有人駕駛飛機,在1960年代,X-15在測試中達到了6.7馬赫的速度。火箭發動機產生的強烈加速度力對人體生理機能提出了極高的要求,因此有人駕駛的火箭動力飛機從未超越實驗階段。但是,火箭技術使美國和蘇聯能夠建立核武裝彈道導彈武庫,這些導彈被推進到20馬赫以上的速度,以到達各大洲。

圖片來源:本·吉利蘭

圖片來源:本·吉利蘭;資料來源:“高超音速飛行吸氣式推進系統中的超音速燃燒”,哈維爾·烏爾扎伊著,《流體動力學年評》,第50卷;2018年1月(助推-滑翔武器流動物理學參考)

然而,噴氣發動機是這個時代開發的另一項技術,已成為軍事和商業旅行的主力軍。噴氣發動機吸入大氣中的氧氣以持續燃燒燃料,無需攜帶額外的氧化劑重量。它實現了遠距離運輸和機動性,而無需火箭發動機的極端加速度。今天,有人駕駛噴氣飛機的最快官方速度約為3馬赫,這是洛克希德SR-71“黑鳥”在1976年7月達到的速度。噴氣發動機也為巡航導彈提供動力——巡航導彈是可機動和無人駕駛的飛機,其中最快的可以達到超音速速度。

與此同時,高超音速滑翔機繼續翱翔——和墜落。1963年,在美國花費超過50億美元(按當前美元計算)開發X-20“黛娜索爾”高超音速滑翔機後,美國放棄了該設計。但在2001年9月11日基地組織襲擊事件發生後,喬治·W·布什總統指示開發高超音速導彈,這種導彈可以快速準確地利用非核彈頭破壞不同大陸的恐怖分子活動。(彈道導彈可以完成這項工作,但發射這種武器可能會被誤認為是核攻擊,從而引發核戰爭。)

布什還退出了美國和蘇聯於1972年簽署的《反彈道導彈條約》。該條約阻止了對手之間構建針對彼此彈道導彈的防禦盾牌——從而阻止了一場爭奪構建盾牌和突破對方盾牌的技術的競賽。相反,布什政府繼續開發和部署攔截器,以防禦遠端彈道導彈。俄羅斯,以及最近的中國,擔心其威懾美國核攻擊的能力會受到損害,因此開始尋求多種策略來克服美國的盾牌。最新的這些裝置是高超音速導彈,它們飛行高度太低,無法被目前美國遠端彈道導彈攔截器攔截。總之,9/11襲擊事件引發了一系列倉促的決定,這些決定使這三個超級大國陷入了目前的局面,它們都在競相開發基於各種技術併為各種目的設計的高超音速武器。

阻力和升力

近期部署的高超音速系統將是“助推-滑翔”武器,它將由火箭助推器發射,然後無動力滑翔長距離。(美國和其他國家也在努力製造高超音速巡航導彈,但它們的發動機仍在開發中。)然而,我們的研究表明,高超音速滑翔機面臨嚴峻的挑戰。物理學成為了阻礙。

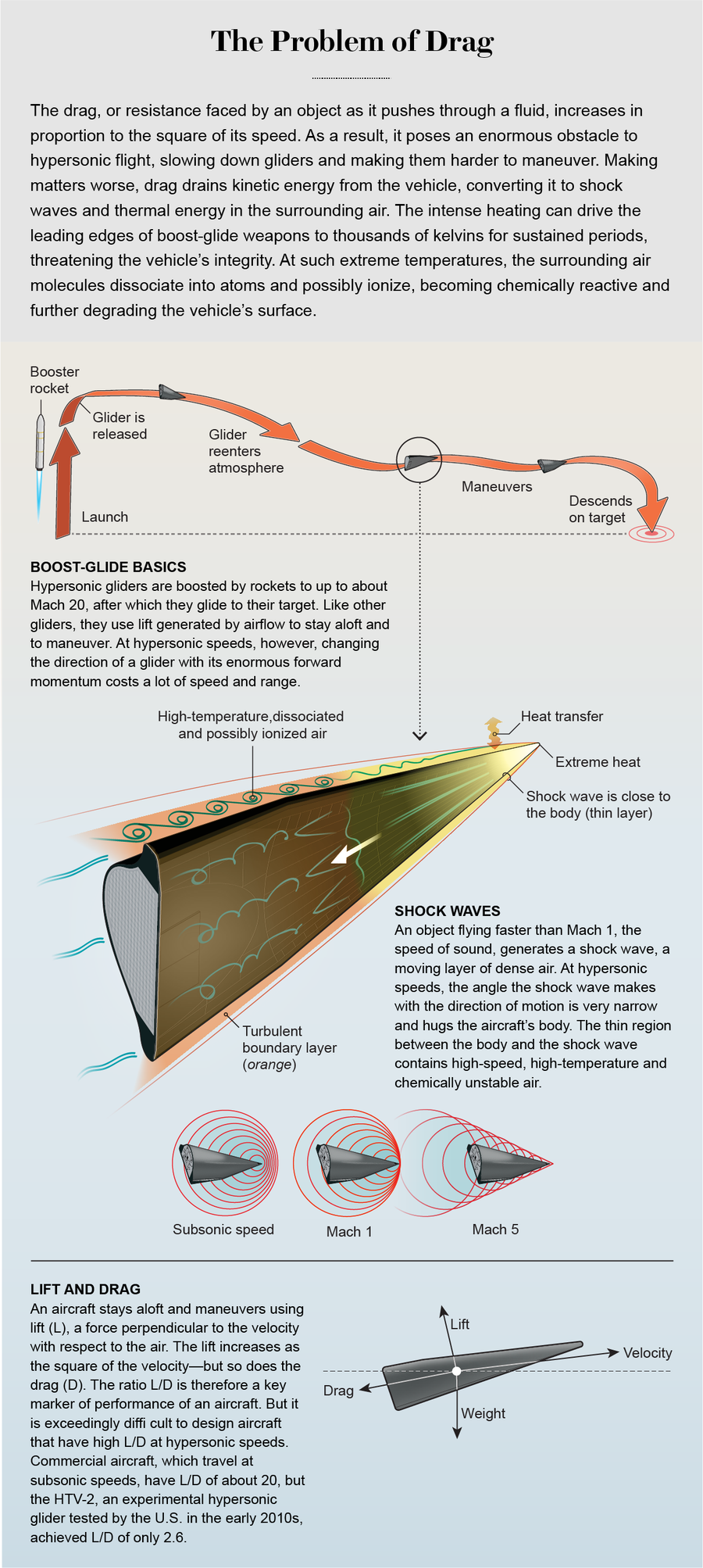

高超音速飛行器的設計師面臨著一個令人生畏的對手:阻力,即流體對任何在其中運動的物體的阻礙作用。飛行物體上的阻力與速度的平方成正比增加,這使得它在高超音速速度下尤其具有破壞性。例如,5馬赫的滑翔機所受的阻力是1馬赫飛行時的25倍,而20馬赫的滑翔機所受的阻力是1馬赫飛行時的400倍。

更嚴重的是,當飛機推動空氣分子向前和向側面移動時,能量消耗也會隨之而來:它與速度的立方成正比增加。因此,以5馬赫飛行的滑翔機能量損失速度是1馬赫時的125倍;以20馬赫飛行的滑翔機能量損失速度是8,000倍。同樣成問題的是,從滑翔機流向周圍空氣的動能會轉化為熱能和衝擊波。部分能量以熱量的形式回傳給飛行器:以10馬赫或更高的速度飛行的助推-滑翔武器的前緣在持續一段時間內可能會達到2,000開爾文以上的溫度。保護飛行器免受這種強烈熱量的影響是工程師面臨的最大問題之一。

與此同時,像任何其他滑翔機一樣,高超音速滑翔機必須產生升力——一種垂直於其運動方向的力——以保持在空中並轉向。(滑翔機透過傾斜或以其他方式誘導升力的水平分量來轉向。)碰巧的是,升力也與速度的平方成正比。此外,產生升力的空氣動力學過程也不可避免地會產生阻力。升力L與阻力D之比稱為升阻比L/D,是滑翔機效能的關鍵標誌。

高超音速飛行器可實現的升阻比值遠低於傳統飛機。對於亞音速飛機,該比率可以為15或更大。然而,經過數十年的研發,過去十年中測試的美國高超音速武器的升阻比值似乎小於3。如此低的升阻比意味著低升力和高阻力——這限制了高超音速滑翔機的速度和航程,降低了其機動性並增加了表面加熱。

似乎這還不夠,空氣流過物體的物理和化學特性在高超音速速度下發生了根本性的變化。加熱到數千度的周圍空氣會解離,將分子氧轉化為自由原子,這些自由原子可以電離並沖刷掉飛行器的表面。即使導彈在烘烤中倖存下來,加熱也會產生明亮的紅外訊號,衛星可以看到。

沒有萬能的解決方案

在2010年代初期,美國試飛了一種遠端滑翔機,即高超音速技術飛行器2(HTV-2)。它的設計目的是在被火箭助推到20馬赫的初始速度後,滑翔高達7,600公里。我們將這些測試的資料與有關該飛行器的其他資訊相結合,構建了高超音速飛行的詳細計算機模擬。我們還將助推-滑翔武器與長期以來的成熟技術(例如彈道導彈或巡航導彈)在據稱高超音速武器具有卓越效能的三個方面(交付時間、機動性和隱身性)進行了比較。

高超音速武器通常被認為可以縮短交付彈頭所需的時間,但這種說法很大程度上是基於與亞音速巡航導彈或更長軌跡的彈道導彈的誤導性比較。彈道導彈最節能的路徑,稱為最小能量軌跡,是將彈頭弧形發射到地球上方高空,然後再墜落到目標。彈頭在大部分飛行過程中避免了大氣阻力,但路徑比高超音速滑翔機要長得多,因此到達同一目標可能需要稍長的時間。

然而,彈道導彈也可以在較低的高度飛行,稱為低伸彈道——長期以來一直被認為是更快地從潛艇發射核攻擊的一種方式。這樣的路徑將比最小能量路徑短得多,並且沿此路徑飛行的彈頭也將在其大部分軌跡中避免阻力。相比之下,高超音速滑翔機在大氣層中花費的時間明顯更長,大氣阻力會降低其速度。我們的計算表明,在低伸彈道上飛行的彈道導彈可以在相同的射程內以與高超音速武器相等或更短的飛行時間交付彈頭。

機動性是高超音速武器的另一個宣傳優勢。同樣,現實情況更為複雜。美國已經開發和測試了機動再入飛行器(MaRV)——彈頭在接近目標時利用空氣動力改變方向,有助於提高精度和躲避導彈防禦系統——用於彈道導彈已有數十年:機動性並非高超音速武器獨有。當然,MaRV通常只在飛行後期才扭轉方向。它們無法像高超音速滑翔機那樣在整個航程中蜿蜒穿梭。但是,高超音速滑翔機的機動性受到巨大力量的限制,這種力量是轉向以如此驚人速度飛行的飛行器所必需的。

HTV-2滑翔機(上圖),形狀像箭頭,顯示在從火箭發射之前,由美國軍方在2010年代初期進行了測試,但未能達到宣傳的效果。火箭助推器(下圖)發射了五角大樓正在開發的另一種高超音速滑翔機,該滑翔機基於1970年代的圓錐形設計。圖片來源:Volgi Archive和Alamy Stock(上圖);奧斯卡·索薩和美國海軍(下圖)

為了改變方向,高超音速滑翔機必須利用升力來賦予水平速度——這本身可能必須是高超音速。例如,要轉彎30度,以15馬赫或每秒4.5公里飛行的滑翔機必須產生7.5馬赫或每秒2.3公里的水平速度。(由於音速隨密度和高度而變化,飛行工程師通常將1馬赫視為約每秒300米,我們也這樣做。)與此同時,滑翔機必須保持足夠的垂直升力才能保持在空中。這種機動可能會消耗大量的速度和航程。

為了產生改變方向所需的額外升力,飛行器可以俯衝到較低的高度,以利用來自更稠密空氣的更大推力。它會在返回較高高度(阻力較小)以恢復飛行之前進行轉彎。前往較低的高度將減少轉彎所需的時間,但也會增加飛行器所受到的阻力。例如,在15馬赫的速度下,像HTV-2這樣的滑翔機將在大約40公里的高度飛行。如果它下降約2.5公里,那麼轉彎30度將需要大約七分鐘,在此期間它將沿著一個巨大的弧線行進,半徑約為4,000公里。即使在如此短的時間內,在更稠密的空氣中行駛所產生的額外阻力也會使滑翔機的速度降低約1.3馬赫,導致其在原本可能行駛的3,000公里航程中損失約450公里。

一定程度的中段機動(例如選擇新目標)可能是有用的,並且滑翔機可能比彈道導彈彈頭進行更大的機動。儘管如此,MaRV已經可以在再入過程中機動數百公里,因此很難看出這種能力是如何具有革命性的。

另一種常見的說法是,由於滑翔機比彈道導彈彈頭在更低的高度飛行,因此對於早期預警系統來說,它們將“幾乎隱形”。地面雷達系統可以在1,000公里的高度從大約3,500公里外發現彈頭,但由於地球的曲率,它在滑翔機以40公里的高度接近時,直到距離約500公里才會看到它。但是,美國和俄羅斯都擁有配備靈敏紅外感測器的早期預警衛星,可以發現滑翔機因其極端溫度而發出的強烈光線。我們的分析表明,目前部署的美國衛星將能夠探測和跟蹤在大氣層中以覆蓋大部分高超音速範圍的速度飛行的滑翔機。

在可預見的未來可部署的滑翔機如果以高超音速範圍的低端飛行——低於約6馬赫,則可能避免被美國衛星看到。這種擔憂似乎正在推動美國對新型衛星感測器星座的研究。但是,初始速度為5.5馬赫的類似於HTV-2的助推-滑翔飛行器將行駛不到500公里,因此以這些速度飛行將大大限制其航程。高超音速巡航導彈可能會在更長的距離上保持這些低速。然而,如此緩慢的速度可能會否定高超音速武器的另一個關鍵論點——它們避免末端導彈防禦系統的能力。

俄羅斯和中國似乎正在大力發展高超音速武器,因為它們能夠躲避美國的導彈防禦系統。美國的陸基中段防禦系統和艦載宙斯盾SM-3系統旨在防禦美國、日本和其他國家,它們在大氣層外進行攔截,無法攔截在較低高度飛入的高超音速武器。具有足夠速度和機動性的高超音速滑翔機也可以躲避在大氣層內工作的短程防禦系統,例如美國的“愛國者”導彈、SM-2和THAAD系統。這些攔截器使用升力來轉彎以攔截來襲武器,從而保護軍事基地和艦船周圍數十公里寬的小區域。它們的效力取決於它們比它們試圖擊中的導彈更具機動性,而這又在很大程度上取決於飛行速度。例如,“愛國者”攔截器使用火箭助推器達到高達6馬赫的速度。如果高超音速武器保持高速,則可能優於這些攔截器的機動性——但在低於約6馬赫的速度飛行時,可能會變得容易受到它們的攔截。因此,幾乎在高超音速滑翔機對衛星隱形(但可能對地面雷達可見)的同時,它可能會變得容易受到攔截。

此外,穿透防禦盾牌的能力並非高超音速滑翔機獨有。在大氣層外執行的攔截器特別容易被誘餌和其他對抗措施所欺騙,俄羅斯和中國已經開發並可能部署了這些措施。從飛機上發射的短程和中程彈道導彈可以在足夠低的高度飛行,以避開這種“外大氣層”防禦。同樣,為彈道導彈(包括短程和中程導彈)配備MaRV可以使其能夠優於在大氣層內執行的防禦系統的機動性並穿透防禦系統。

今天,美國已將其重點從開發HTV-2等遠端滑翔機轉向射程較短的高超音速系統,射程可達數千公里。這種轉變不僅是由於原型HTV-2滑翔機的缺點(測試已揭示),而且還由於一項新任務:在區域性或“戰區”衝突中使用武器來穿透和摧毀防禦系統。然而,就能力而言,這些短程高超音速滑翔機與在低伸彈道上飛行的配備MaRV的彈道導彈幾乎沒有區別。這種相似性在2018年變得顯而易見,當時美國國防部宣佈選擇一種高超音速飛行器的設計,該飛行器旨在供陸軍、海軍和空軍聯合使用。五角大樓沒有選擇像HTV-2那樣的楔形形狀(這將增加升阻比的值),而是選擇了一種基於1970年代最初開發的實驗性MaRV的較舊的圓錐形設計。五角大樓承認,這種武器將射程更短,機動性也更差,但該技術風險較低。

來自1970年代的設計很難說是革命性的。在我們看來,五角大樓正在利用對高超音速武器的炒作來從國會獲得資金,同時又恢復到半個世紀前為其主要系統開發的技術。雖然五角大樓正在將一些資金投入到其他設計中,但其重點並不是所宣傳的革命性系統。

乘波體

如果可能,顯著提高升阻比將減少遠端高超音速飛行的技術障礙。從理論上講,“乘波體”設計可以將高超音速飛行器的升阻比值提高到6或更高。這些設計使用楔形形狀,該形狀與給定速度和高度下滑翔機周圍氣流的衝擊波模式相匹配,將部分衝擊波封閉在飛行器下方以提供額外的升力。

這個概念可以追溯到1950年代後期,但已被證明難以轉化為可工作的飛行器。事實上,HTV-2是基於這種設計——但實現的升阻比值僅為2.6。即便如此,在2020年,空軍退出了五角大樓的聯合高超音速計劃,並宣佈它將為短程滑翔機採用類似於HTV-2的楔形設計。將升阻比提高到4或6將有助於減少熱負荷並增加滑翔機的航程。但是,這種改進會為軍事用途開闢新的可能性嗎?

我們認為不會。加熱仍然是一個主要挑戰,因為飛行器的表面溫度隨著升阻比的增加而下降得相當緩慢。我們的計算表明,例如,將HTV-2實現的升阻比從2.6提高到6,最多隻能將滑翔機在給定速度下的表面溫度降低15%。因此,在遠端飛行中防止材料損壞仍然很困難。升阻比的這種增加還將降低導彈的紅外特徵,並可能將導彈在不被探測到的情況下(被當前衛星)飛行的速度提高到高達7馬赫。此外,提高升阻比可以提供稍高的機動性——但這可以透過相對較小地提高滑翔機的初始速度來更輕鬆地提高。(回想一下,機動性取決於升力,而升力與速度的平方成正比增加。)由於這些原因,看起來高超音速滑翔機可預見的進步,例如提高升阻比,不會為高超音速武器帶來革命性的能力。

儘管現實如此,但圍繞高超音速武器的炒作已導致這些系統的支出大幅增加,並加劇了美國、俄羅斯和中國之間的恐懼、不信任和衝突風險。快速且可能無法探測到的攻擊前景,即使被誇大了,也可能促使這些國家對警告(無論是真實的還是錯誤的)做出快速而輕率的反應,從而增加誤入衝突的可能性。

透過提供對新型軍事系統的技術分析,像我們這樣的獨立科學家和工程師力求幫助公眾和政策制定者就這些系統做出明智的決策。然而,我們的隊伍正在減少。儘管用於設計和建造新型武器的資金似乎取之不盡,但對此類對其能力和影響進行公正研究的資源正在萎縮——為可能傾向於加入該領域的早期職業研究人員製造了令人生畏的障礙。我們認為,我們提供的公正和知情的調查至關重要,政策制定者應重視它們。美國國會和五角大樓需要摒棄炒作,並對高超音速武器的潛在益處和成本進行仔細、現實且技術上知情的評估。未能充分評估這些因素是浪費支出和增加全球風險的根源。