這個想法誕生於2000年的墨西哥。這是保羅·克魯岑的純粹即興之作,他是世界上最受尊敬的科學家之一。這位荷蘭學者因提出全面原子戰爭將引發“核冬天”,對地球各地的動植物生命造成致命打擊而廣為人知,他還因研究另一項全球威脅——人類造成的地球臭氧層破壞而獲得了諾貝爾獎。

在墨西哥,他正在聽取專家討論全新世(地質學家認為全新世始於11700年前並延續至今的一個獨特時代)期間發生的全球環境變化的證據。他顯得越來越沮喪,突然爆發說:“不!我們不再處於全新世。我們處於”——他停頓了一下思考——“人類世!”

房間裡一片寂靜。這個術語顯然引起了共鳴。在會議的剩餘時間裡,它不斷地被提及。那一年,克魯岑與尤金·斯托默(Eugene Stoermer)合寫了一篇文章,斯托默是一位研究微觀藻類矽藻的專家,他在幾年前獨立地創造了“人類世”一詞。兩人在文章中表示,證據確鑿:工業化的人類已經改變了地球大氣和海洋的組成,並改變了地貌和生物圈——包括矽藻種群。我們生活在一個新的、人類驅動的地球上,它與舊地球截然不同。在克魯岑的聲望和生動、有說服力的寫作的推動下,這個概念在贊助墨西哥會議的國際地圈生物圈計劃的數千名科學家中迅速傳播。“人類世”開始出現在世界各地的科學論文中。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

但這真的是地質變化嗎?如此深刻的變化,以至於它的訊號印刻在地球各處的地質地層中?人類真的能造成像11700年前開始的全新世那樣的巨大變化嗎?當時,覆蓋地球大部分地區的廣闊冰川正在退縮,融化了大量冰雪,導致全球海平面上升了120米?人類對我們腳下泥土的影響是否與260萬年前更新世開始時冰河時代收緊其控制時一樣重要?人類僅僅幾個世紀的影響真的可以與我們星球動盪的地質歷史中的巨大轉變相提並論嗎?在那些歷史中,時間單位以百萬年甚至數十億年為單位衡量?

人類正在為天堂鋪路,改變地球的地層,並定義一個新的地質時代:人類世。

Shabdro Photo/Getty Images

這個想法以前就出現過。在19世紀和20世紀早期,義大利教士安東尼奧·斯托帕尼和美國博物學家約瑟夫·勒孔特等學者提出了“人類紀”和“精神紀”等術語,但地質學家對此不屑一顧,甚至嗤之以鼻。人類活動——無論多麼令人印象深刻——怎麼能與整個海洋和山脈的形成和破壞、大規模火山爆發以及外來隕石的巨大撞擊等深刻變化相提並論呢?在這樣的尺度下,人類的行為顯得短暫而虛幻。

還有另一個問題。“侏羅紀”、“白堊紀”、“更新世”和“全新世”等地質術語不僅僅是標籤。它們是正式名稱,是複雜的地質時間尺度的一部分,從根本上描述了地球在46億年間如何演化、繁榮和掙扎。這些名稱只有在國際地層委員會經過數十年的證據收集和討論後才被接受。“世”和它們所屬的“紀”具有特定的技術含義,地質學家對此非常重視。宣佈一個新的時代意味著科學家們相信人類正在改變地球演化的程序。

在2000年,人類世沒有經過任何通常的評估。克魯岑雖然備受尊敬,但他是一位研究環境壓力的化學家,而不是一位岩石地層專家地質學家。然而,到2008年,倫敦地質學會地層委員會的成員意識到,這個術語越來越多地被文獻使用,就好像它是一個正式的時代一樣。該學會決定必須正視這一趨勢。

這個謹慎而保守的團體在倫敦伯靈頓府古老的委員會會議室舉行了會議,會議室的牆壁上掛滿了莊嚴肅穆的畫像,查爾斯·達爾文等維多利亞時代的科學巨匠曾在這裡走過。在這個非常傳統的環境中,科學家們開始了對人類世的地質評估。也許令他們自己也感到驚訝的是,他們中的大多數人同意“人類世”這個術語“具有價值”,可以作為一個潛在的正式地質時間尺度單位進行研究。地質學家菲利普·吉巴德(Philip Gibbard)也是國際地層委員會第四紀地層分委員會(該分委員會對地質時間尺度擁有權力)的主席,他提議成立一個委員會來探討這個問題。該委員會現在被稱為人類世工作組,向國際地層委員會報告工作。

為了立論,科學家必須證明人類的影響將留下清晰的印記,化石化在地層中,在數千萬或數億年後,未來的地質學家可以很容易地識別出來。對地層的關注非常重要。對於地質學家來說,地質地層等同於地質時間。關鍵是“時間-岩石”間隔——一層可以敲擊、取樣或挖掘(例如恐龍骨骼)的地層,它定義了一個新的歷史程序。為了使人類世時代具有如此深刻的地質意義,並有可能被正式確立,它必須展示自己的時間-岩石單元。是否有足夠的證據透過審查?人類世工作組正在努力查明。

岩石和“類礦物”

讓我們從礦物開始,礦物是岩石的基本組成部分。例如,金屬幾乎總是與各種氧化物、碳酸鹽和矽酸鹽結合在一起(極少數例外,如黃金)。人類已經學會從這些化合物中分離出大量的金屬。自二戰以來,我們已經制造了超過5億噸的鋁,足以用廚房箔覆蓋整個美國。隨著我們把數十億個罐頭、電器、香菸包裝襯裡和其他垃圾散落在地表和垃圾填埋場中,純鋁正在成為現代沉積層的一部分。

礦物形態的最後一次大爆發發生在約25億年前,當時地球大氣層開始氧化。這一事件產生了大量的氧化物和氫氧化物,包括鐵鏽——順便說一下,鐵鏽將地貌的顏色從灰色變成了紅色。但是,人類現在透過合成許多礦物化合物,如碳化鎢(工具和圓珠筆中常見)而創造了另一次大爆發。也許最引人注目的發明是“類礦物”,如玻璃和塑膠。二戰前,塑膠僅限於少數產品,如蟲膠、電木和人造絲,但戰後,塑膠產量飆升至目前的年產量3億噸左右,大致相當於人類的總體重。我們在塑膠中發現的非常有用的特性——耐用性和抗腐爛性——意味著它們在環境中會持續多年。

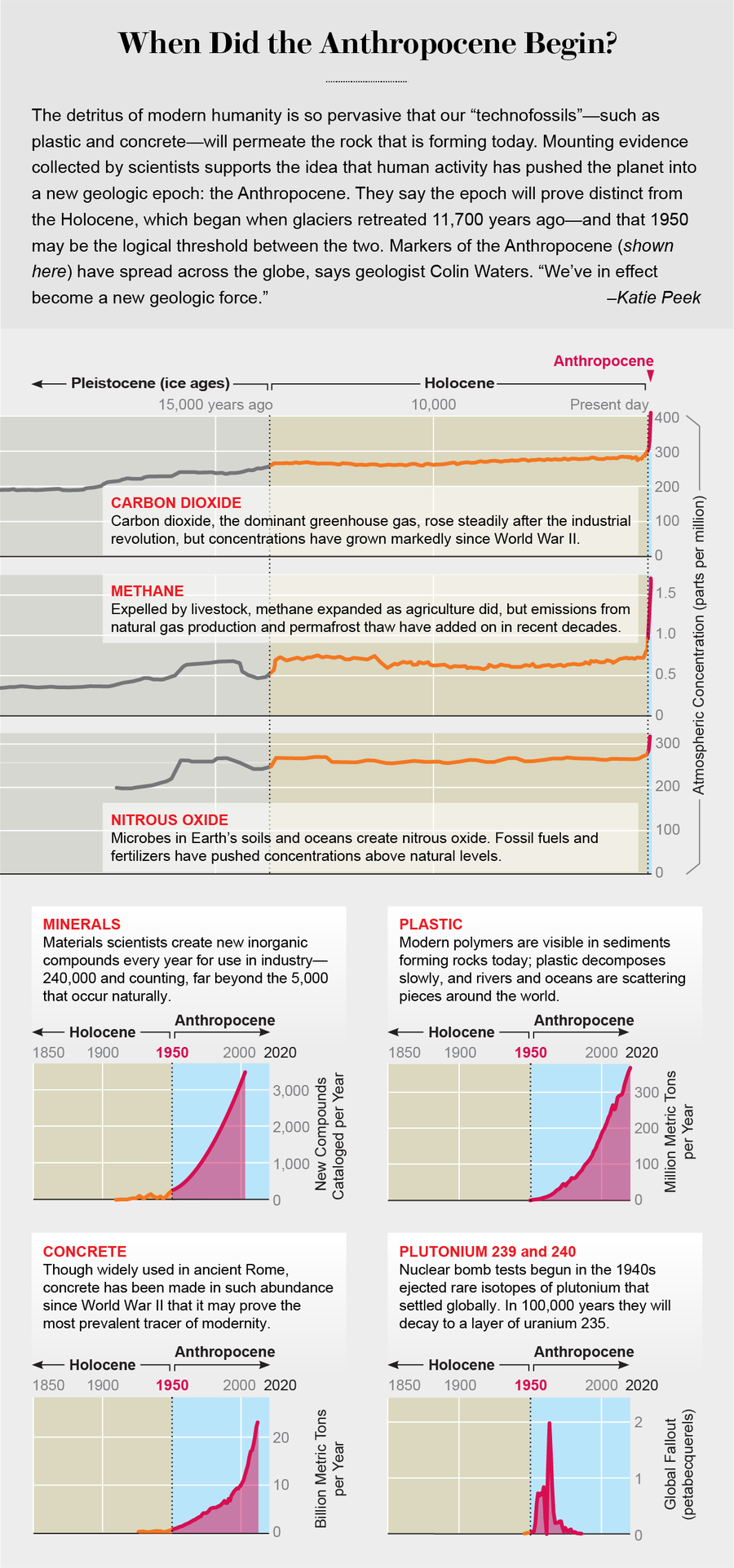

點選或輕觸放大

資料來源:Katie Peek;資料來源:“人類世在功能和地層學上與全新世不同”,作者:Colin N. Waters 等人,《科學》,第351卷;2016年1月8日,以及其中包含的參考文獻;“晶體學文獻計量學研究”,作者:Heinrich Behrens 和 Peter Luksch,《結構科學》,第62卷;2006年(礦物資料)

地面上塑膠垃圾的特徵已經足夠強烈,但在海洋中,它的地質意義更加重大。由於許多海洋生物以塑膠為食,因此當動物死亡時,大部分塑膠最終會進入海底的泥漿中——這是化石化的第一步。更普遍但肉眼看不見的仍然是微塑膠,例如從合成衣服上脫落的纖維。即使在遠離陸地的偏遠海底,研究人員也在每平方米的泥漿中發現了數千根纖維。

人造岩石也隨處可見。就體積而言,混凝土現在佔據著至高無上的地位;迄今為止,我們已經制造了大約五千億噸。這大約相當於地球表面每平方米一公斤混凝土。混凝土構成了我們建築物、道路和水壩的上層結構,破碎的碎片現在在我們城鎮和城市下方的翻土中很常見。它已經成為人類世的標誌性岩石,與人造磚和陶瓷一起。我們製造的大量岩石浸透了地殼的上部,我們也在重新分配地殼的上部,因為大型機器挖掘和耕犁土壤以建造建築物和種植糧食。現在,人類移動的沉積物比河流和風等自然力還要多。

化學指紋

在過去的一個世紀左右,化石燃料的燃燒在很大程度上推動了鋁、塑膠和混凝土等新地層材料的加速生產和行星沉積。燃燒的副產品本身也數量巨大,它們也在世界各地的沉積物中留下了各種化學訊號。自工業革命開始以來,大氣中二氧化碳的上升速度比全新世開始時冰川退縮時的上升速度快約100倍。排放物被捕獲並記錄在世界極地冰蓋中冰凍的層層積雪和冰中捕獲的氣泡中。

燃燒還會產生煙霧——未完全燃燒的顆粒,它們非常微小且呈惰性。它們落在世界各地,形成了一個地質上持久的煙霧訊號。定義了白堊紀和第三紀間隔邊界的隕石撞擊引發的火災在岩石中留下了類似的痕跡。來自燃燒化石燃料的碳也明顯富含輕碳12同位素 (12C),植物和動物很容易吸收這種同位素。當這些生命形式死亡時,它們將被化石化,留下人類世的永久性 12C 標記。

廣泛的農業正在投下自己的化學陰影。人類大約在 10,000 年前開始耕作,但自 20 世紀初期以來,農民才開始大量施用氮肥(透過稱為哈伯-博世法的技術從空氣中提取)以及從地下挖出的磷肥。土壤、水和空氣的巨大擾動留下了清晰的化學特徵。高緯度地區的湖泊受到這些化合物的汙染,這些化合物是從遙遠的農業地區被風吹來的。肥料從農田徑流到溪流和河流,再到海洋,過度刺激了浮游生物的繁殖;當大量的藻華死亡和腐爛時,它們會產生“死亡區”,這些死亡區現在每年使數十萬平方公里的海底生物窒息。遭到破壞的海洋生物學將在未來地層中以化石的形式講述它的故事。

其他化學訊號包括永續性有機汙染物,如殺蟲劑,以及有毒工業化學品,如二噁英,這些汙染物現在汙染了許多沉積物。其中一些可能會在地質時間尺度上持續存在,就像一些古代藻類產生的長鏈碳化合物一樣,古生物學家現在將這些化合物用作數千萬年前氣候的示蹤劑。

每次核彈爆炸後散佈在全球各地的小型放射性粒子也是可以檢測到的。除了作為戰爭的一部分投下的兩枚此類炸彈外,從 20 世紀 40 年代中期到 20 世紀 90 年代末,各個國家在大氣層中引爆了 500 多枚試驗炸彈。這些粒子落入土壤、極地冰和海底沉積物中,並被地表動物和植物吸收。這個放射性層是最突兀的人類世特徵之一。

化石轉變

我們人類顯然也在生物景觀上留下了印記。特別是,我們這個物種——即使在幾千年前,在地球生物群中也只是一個非常小的角色——現在已成為陸地和海洋中的主要捕食者。我們為了滿足自身需求,大約佔用了地球生物總產量的四分之一。因此,我們約佔所有陸地脊椎動物質量的三分之一(僅基於體重),而我們為了成為我們的食物而改造的動物物種佔了另外三分之二的大部分。野生動物被擠到邊緣,僅佔 5% 或更少。在殖民地球如此多的土地的過程中,我們也全面改組了剩餘的野生動物,有目的地或無意地將動物和植物運送到全球各地,使全球生物學同質化。我們還在殺死如此多的物種,以至於在一兩個世紀後,地球的生物多樣性可能會遭受與恐龍消失時一樣災難性的打擊。這些轉變將在遙遠的未來以從一種化石組合到另一種化石組合的轉變形式出現。

雅加達(左)的塑膠山和紐約市(右)的混凝土山將持續足夠長的時間,以永久標記地球的地殼。

Ulet Ifansasti/Getty Images(左);George Hammerstein/Getty Images(右)

與此同時,人類已將“遺蹟化石”的製造——例如恐龍的腳印和海蟲的洞穴——提升到了全新的水平。我們的礦井和鑽孔深入地下數公里,以至於這些痕跡永久地傷痕累累地球。改造地球表面的城鎮和城市景觀也反映在地下地基、管道和地鐵系統中。

永久還是短暫?

總而言之,我們人類已經留下了一個令人敬畏的新地質特徵目錄。這些影響會永久地重塑地球的地層和未來歷史,從而定義一個新的正式時代嗎?或者,隨著人類的消失,系統會恢復正常,將我們的建築物侵蝕成塵土,就像珀西·比希·雪萊的同名詩歌中強大的奧西曼德斯帝國的命運一樣嗎?現在還為時過早。

幸運的是,四十億年的地層給我們留下了一些教訓。在地殼上升的地方,例如在不斷增長的山脈上,地表結構確實會被侵蝕並作為沉積顆粒沖刷到遙遠的海域。在地殼下沉的地方——例如在世界許多主要三角洲下方——堆積的地層甚至可以儲存看似短暫的痕跡,例如樹葉、樹枝和腳印。因此,舊金山受到構造力的推動,註定會被風化掉。然而,正在下沉的新奧爾良、上海和阿姆斯特丹將留下它們龐大而複雜的結構的充足痕跡,以及鋁、塑膠、陶瓷——以及鑲有金屬牙齒和人造髖關節的骨骼。當這些地層在數百萬年後最終被構造力推高時,新形成的懸崖將揭示一個獨特的人類世層。

化石的永久性以及我們行為的長期後果也影響著答案。結束白堊紀時期的隕石撞擊是瞬間發生的;直接衝擊波在幾小時內就結束了。但它的影響重塑了數百萬年的生物學,其影響至今仍在。沒有那顆隕石,我們現在可能就不會在這裡;恐龍可能仍然統治著地球。

人類的影響雖然迅速但並非那麼突然,也可能以我們消失後很長時間內仍能感受到的方式改變地球。許多趨勢正在加速,而物種滅絕、氣候變化和海平面上升等趨勢仍處於早期階段。無論化石燃料時代最終何時結束,其影響都將緩慢減弱,持續數千年。(人類文明是在環境穩定的全新世發展起來的,將不得不適應一個不穩定、不斷變化的地球,持續許多代人。)

我們也可能以另一種方式施加長期影響。與隕石撞擊或冰川退縮相比,人類是一種複雜得多、變化多端的行星力量。我們非凡的地質力量是由我們的智慧、我們的操縱能力以及我們傳遞新知識的超社會互動驅動的。這些特質使我們能夠開發出現在維持我們生存的技術,而這項技術本身也在以驚人的速度發展,幾乎每年都在發展。

正如杜克大學榮譽退休教授彼得·哈夫所稱,這種新興的技術圈可以被認為是生物圈的延伸。它有自己的動態,我們只能對其進行部分控制。它包括基於矽的智慧可能很快會與我們自己的智慧競爭的可能性。在所有將決定地球地質未來的持續全球變化中,技術圈是一個未知數。它可能會產生修訂後的人類世行星狀態——但人類可能不再發號施令。目前,科學家只能決定如何描述現狀。一個正在被人類迅速、深刻和永久地改造的地球,是否應該在一個新的地質時代中得到正式承認?

對於將做出決定的地質學家來說,需要做出重要的決定。例如,人類世會在何時開始?建議的範圍從數千年前(當時人類的影響首次變得明顯)到遙遠的未來(一旦我們的影響完全顯現)。出於實際目的,最合適的邊界似乎是始於 20 世紀中期的人口、能源使用和工業化的非凡“大加速”。此後的地層以混凝土、塑膠、鈽和經過改造的生物遺骸的大量增加為標誌。

地質學家正在尋找合適的“金釘子”——一個精心選擇的參考,作為新時代的全球標誌。這是否將由格陵蘭島和南極洲的冰雪層、遙遠的湖泊和峽灣的沉積層以及未受干擾的海底沉積物中捕獲的放射性核素或碳顆粒提供?最近,人類世工作組選擇了加拿大克勞福德湖作為金釘子地點。或者,人類世的開始是否可能以其他指標來標記,例如儲存在樹木年輪和年度珊瑚生長帶中的活體化學物質的明顯變化?搜尋正在進行中。

人類在地球之外有未來嗎?

“我認為,設想從地球大規模移民是一種危險的錯覺。太陽系中沒有其他地方像珠穆朗瑪峰頂或南極那樣舒適。我們必須在這裡解決世界的問題。不過,我猜到下個世紀,將會有一群私人資助的探險家居住在火星上,此後可能會居住在太陽系的其他地方。我們當然應該祝願這些先驅定居者好運,祝願他們使用所有賽博格技術和生物技術來適應外星環境。在幾個世紀之內,他們將成為一個新物種:後人類時代將開始。超越太陽系的旅行是為後人類準備的事業——有機的或無機的。”

——馬丁·里斯英國宇宙學家和天體物理學家