透過全知全能的時間旅行者的視角來看,我們的太陽系——如同任何行星系統——都是一個起伏不定、脈動的事物。在數百萬和數十億年的時間裡,它的內容物潮起潮落。行星軌道在形狀和方向上發生變化,數十億年前的小行星碎片在構成所有圍繞太陽的物質的主要結構的骨架盤中穿梭,太陽本身也是一顆恆星,它在逐漸攀登熱核聚變不斷增強的階梯時,會不斷釋放質量和能量。

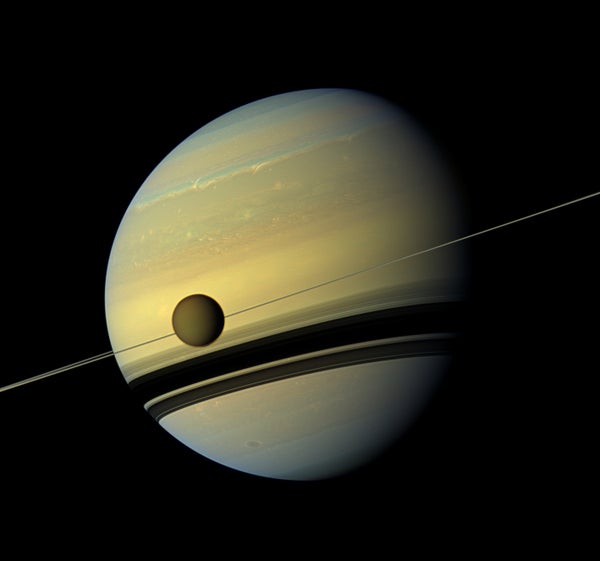

但有些事物被認為是相對沉悶且一成不變的。例如,土星最大的衛星泰坦衛星,原本預計在其軌道上靜止不動,自形成以來的數十億年裡,其位置幾乎沒有變化。現在,萊尼等人發表在《自然·天文學》雜誌上的一項研究,使用了來自卡西尼號宇宙飛船(2004年至2017年環繞土星執行)的測量資料,確定泰坦衛星的軌道每年擴張驚人的11釐米。

作者為這個新謎團提出的解決方案,在於一種複雜但強大的現象,如果他們是正確的,這種現象可能有助於我們理解所有巨型行星周圍衛星的宏大歷史。為了理解這一點,我們必須退後一步,看看太陽系中由於潮汐的複雜消散而發生的緩慢變化——運動能量幾乎神奇地轉化為原材料的拉伸和研磨,從岩石和鐵,到水和氣體。我們自己的地球和月球已經這樣做了四十億年。月球的引力將自轉的地球拉成扭曲的形狀,而這種質量的運動反過來又拉動月球,使其軌道不斷升高,今天的增長速度接近每年四釐米的距離,地球的日長也相應地縮短了約每年23微秒。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

但這些變化率與地球的結構密切相關——大陸的位置、海洋的深度和流動,以及岩石層的物質成分。這是一件奇怪的事情,但如果您只知道地球和月球在漫長歲月中的軌道演化,您仍然可以瞭解地球的基本構造。

在外太陽系,天然衛星的環境變得更加複雜和有趣,木星和土星等行星周圍的衛星群既感受到與宿主行星的潮汐相互作用,也感受到其姊妹衛星持續的引力拉力。但我們大多認為,衛星很難在巨型行星上引起明顯的潮汐,尤其是像泰坦衛星這樣,在相當遠的距離上繞軌道執行的衛星。

泰坦衛星每年11釐米的軌道擴張表明,土星對泰坦衛星引力的“響應”必須遠遠超出我們的預期。更具體地說,泰坦-土星潮汐耗散多少能量的關鍵指標,比標準理論預測的要大100多倍(甚至可能大1000或10000倍)。

那麼,發生了什麼?答案可能是一種被廣泛定義為共振鎖定潮汐理論的現象。本質上,如果像土星這樣的行星內部被衛星的引力以正確的頻率“撥動”,就會放大潮汐變形——一種天然的鳴響,或行星厚厚的氣態包層的共振,從而產生與撥動衛星更強大的引力相互作用。並且由於氣態巨行星的內部結構在數十億年間會不斷演變(由於引力收縮和氦雨等原因),這些共振會隨著時間推移而變化,有時會“鎖定”到不同衛星的軌道週期,並驅動其軌道發生出乎意料的快速變化。

萊尼等人還跟進了早期對土星其他大型衛星(如土衛二和土衛三)的研究,發現對於這些衛星來說,軌道變化率也與共振鎖定非常吻合。結果是,土星的所有大型衛星最初可能都處於更緊湊的配置中,並且在過去45億年中,它們都被共振潮汐向外驅動。這包括泰坦衛星,按照經典的(所謂的)平衡潮汐理論,它基本上應該沒有偏離其原始軌道。相反,這顆衛星可能已經從最初形成的小三到四倍的軌道向外漂移。

這是一個絕佳的提醒,即大自然通常比我們最初懷疑的要豐富得多。這一結果也暗示,類似的效應可能也在木星及其主要衛星中發揮作用——這既增加了對這些衛星如何形成的洞察力,也增加了我們可能瞭解到的關於氣態巨行星內部運作的知識。更進一步,這一發現對外星衛星群、雙星,甚至對近軌道行星在其母星中引起潮汐的情況都具有影響。