O1864年1月30日,美利堅聯盟國軍艦CSS 阿拉巴馬號駛入其船長描述為“非凡的海域”的地方。阿拉巴馬號沿著非洲之角向西南方向航行,是美國內戰期間在世界海洋上巡航的幾艘南方邦聯船隻之一,透過襲擊聯邦商船來削弱聯邦。儘管船長拉斐爾·塞姆斯和他的船員是可怕的海盜,但他們被一月份那個晚上遇到的海洋嚇壞了。“大約晚上八點,當時沒有月亮,但天空晴朗,星星閃爍,我們突然從我們一直在航行的深藍色海水中,進入一片如此白色的水域,這讓我大吃一驚,”塞姆斯在回憶錄中回憶道。

起初他認為這種蒼白而持續的光芒表明水下有一條山脊,但船員從舷牆上放下的加重繩索下沉了 600 英尺,沒有觸底。“在地平線周圍,有一種柔和的眩光或紅暈,彷彿遠處正在進行照明,而頭頂則是陰森森的、黑暗的天空,”塞姆斯寫道。“整個自然介面貌似乎都改變了,只要稍加想象,阿拉巴馬號可能會被認為是幽靈船,被幽靈海病態而不自然的眩光照亮。”阿拉巴馬號在這片詭異的水域中航行了幾個小時,最終像進入時一樣突然地離開了這片區域。

塞姆斯的親身描述是關於這種海洋的最早可靠記錄之一,它已成為對科學的寶貴貢獻,儘管是無意的。現在,在將數十份歷史報告與最先進的衛星資料相結合後,研究人員即將解開海洋中最持久的謎團之一——其廣闊而短暫的幽靈般生物光顯示。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。 透過購買訂閱,您將有助於確保未來能夠繼續報道關於塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事。

無聲的恐懼

螢火蟲、某些真菌物種和各種海洋生物發出的冷光被稱為生物發光。儘管它是最古老的科學研究課題之一,但它也是最難以捉摸的課題之一。許多文化的古代詩歌和歌曲中都提到了動物發光。公元前三世紀,亞里士多德注意到,如果他用杆子敲擊海面,水有時會發出明亮的藍色閃光。三百年後,老普林尼描述了發光的軟體動物、水母和蘑菇物種,並補充說,據傳中歐的黑森林會發出生物發光的鳥類(儘管這些傳言經常被重複,但不幸的是從未得到證實)。

大約在 1370 年,埃及動物學家達米里在他的動物學詞典中收錄了生物發光的昆蟲。在 1492 年,哥倫布在前往巴哈馬群島的命運攸關的航行中,觀察到海洋中閃爍著光芒——科學家現在推測,這種現象是由Odontosyllis屬的生物發光海生蠕蟲產生的,它們週期性地大量上升到水面,進行圓形交配“舞蹈”。在 19 世紀後期,經過幾個世紀的推測,科學家們證實,生物發光是動物和植物細胞內酶與其底物之間氧化反應的結果。然而,基本問題仍然存在:沒有人知道是什麼促使不同的生物發光,也不知道光可能有什麼用途。

關於陸地和海洋生物發光的大多數描述都描述了藍綠色的閃光和微光,有時會受到干擾而激發,就像亞里士多德的杆子一樣。但塞姆斯船長等人的報告表明,這是一種非常不同的現象。水手們航行的海水中瀰漫著穩定的白光,而不是藍色的爆發,而且這種光芒通常綿延數英里。“牛奶海”非常罕見且足夠奇怪,以至於人們普遍認為它們是無稽之談——可能比美人魚的遭遇更可信,但也僅此而已。赫爾曼·麥爾維爾在他 1851 年的史詩鉅著《白鯨記》中,將它們描繪成不祥之兆,描述了一位水手在進入“午夜牛奶般白色的大海”時的“無聲的、迷信的恐懼”,彷彿“成群的白色北極熊在他周圍游泳”。在儒勒·凡爾納的小說《海底兩萬裡》中,這部小說 написана 近二十年後寫成,虛構的海洋生物學家皮埃爾·阿羅納克斯對他穿越孟加拉灣牛奶海的航行並不那麼不安,他平靜地告訴他的助手,“令您驚訝的白色只是由無數的纖毛蟲引起的,這是一種發光的小蠕蟲,呈凝膠狀且無色。”*

凡爾納的領航員走對了路,但科學界在一百多年後才開始趕上科幻小說。1985 年 7 月,美國海軍一艘研究船在阿拉伯半島附近遇到了一片牛奶海。船上的科學家正在進行一項廣泛的海洋生物發光研究,他們為這次幸運的遭遇做好了準備,並迅速收集了海水樣本進行檢查。除了與常見的閃光顯示相關的腰鞭毛蟲、橈足類動物和其他型別的浮游生物外,樣本中還含有生物發光細菌。研究人員認為,牛奶海是在水面上的藻類群落大量繁殖並死亡後出現的。當死亡的藻類細胞破裂時,它們釋放出脂類,隨後被細菌消耗,然後細菌迅速繁殖,最終濃度足以產生持續的光芒。

最終,牛奶海已被確立為一種具有生物學原因的科學現象。但是,要了解它們發生在哪裡、何時發生以及確切原因,研究人員需要比偶然效能夠提供更多的資料。

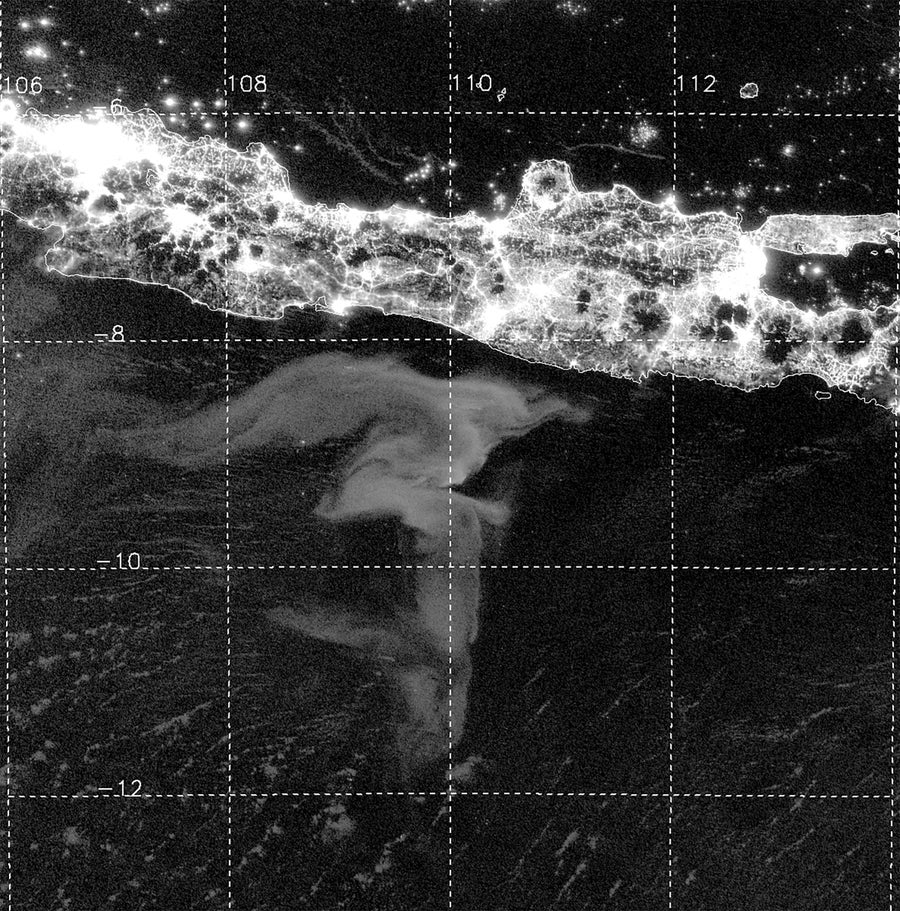

2019 年夏季,在爪哇以南近 40,000 平方英里的海洋中蔓延的牛奶海被靈敏的夜視衛星捕捉到;它持續了 45 天。圖片來源: NOAA/科羅拉多州立大學/CIRA

在雪上航行

對於美國海軍來說,海洋生物發光是一個實際問題,因為一片明亮的海水可以勾勒出潛艇的輪廓,使其成為容易攻擊的目標。在 21 世紀初,當時在加利福尼亞州蒙特雷海軍研究實驗室的大氣科學家史蒂文·米勒開始懷疑衛星感測器是否可以從上方探測到生物發光。唯一能夠在夜間觀察可見光的感測器是美國空軍衛星上執行的作戰線掃描 (OLS) 系統中的感測器。米勒知道,大多數海洋生物發光的地表顯示都太小,無法在感測器上記錄下來,因此,他一時興起,在網際網路上搜索了有關廣泛生物發光的提及。他在 Science Frontiers 網站上找到了一份關於牛奶海的描述,這是一個由物理學家威廉·R·科利斯維護的“不尋常和無法解釋”事件的特殊目錄。

米勒的好奇心被激起,開始收集目擊者報告。其中包括英國商船SS 利馬號的相對較新的報告,該船於 1995 年 1 月 25 日沿著非洲之角航行穿過一片牛奶海。“生物發光似乎覆蓋了整個海域,從地平線到地平線,”利馬號的航海日誌寫道,“而且看起來好像船隻在雪地上航行或在雲層上滑行。”

當米勒調出利馬號當天位置的 OLS 影像時,他最初什麼也沒看到。但是當他放大時,他看到了一片微弱的逗號狀汙跡。“它看起來像手指汙跡,但當我移動圖形時它會移動,”他回憶道。米勒發現,汙跡的邊緣與船舶航海日誌中記錄的進入和離開牛奶海的座標相符,牛奶海覆蓋了近 5,500 平方英里。當他檢查利馬號遭遇事件前後幾天的 OLS 影像時,他發現了相同的汙跡,與當地洋流協調一致地逆時針旋轉。“好吧,”米勒心想,“我們可以從太空看到生物發光。”

米勒與附近蒙特雷灣水族館研究所 (MBARI) 的海洋生物學家史蒂文·哈多克取得了聯絡,分享了他的發現。像米勒一樣,哈多克從未親眼見過牛奶海,但他對這種現象很熟悉,尤其因為他的導師之一,海洋生物學家彼得·赫林(現已退休)編錄了數百份關於牛奶海的描述,可以追溯到塞姆斯船長和阿拉巴馬號。哈多克主要研究水母的生物發光,他一生中的大部分時間都在嘗試使用載人或遙控深海潛水器儘可能接近生物發光生物。他和米勒開始合作。

儘管 1995 年的 OLS 探測在某種程度上是僥倖——米勒的堅持和衛星的幸運位置的產物——但米勒希望一種新的、更靈敏的低光可見光譜儀器,稱為晝夜頻段 (DNB) 感測器,能夠對牛奶海進行系統調查。該感測器於 2011 年發射,現在搭載在兩顆距離地球表面 500 多英里的衛星上,每顆衛星每天繞地球執行。DNB 的靈敏度是 OLS 的 100 多倍,可以輕鬆捕捉到牛奶海的光芒。但它也可以捕捉到高層大氣中紫外線吸收產生的微弱“氣輝”,其中一部分被雲層反射。“到處都是雲。氣輝向上發射,有時會形成非常瀰漫的、廣泛的光幕,”米勒解釋道。他補充說,區分生物發光和這些其他現象“花了我們多年的時間來觀察看似非常嘈雜的影像”。

由於水手們長期以來的目擊記錄,米勒和哈多克知道牛奶海的發生高峰期在冬季和夏季,而且它們最常在西北印度洋被報告,阿拉巴馬號和利馬號都在那裡遇到過它們,以及印度尼西亞周圍,尤其是在爪哇島附近和班達海。米勒將搜尋範圍縮小到這些季節和地點,分析了 2012 年至 2021 年在無月之夜收集的 DNB 資料,最終確定了十幾個事件,這些事件不是雲或氣輝,在白天是不可見的,並且在多個夜晚隨著洋流漂移。2019 年發生在爪哇島南部的一個事件,至少持續了 45 個夜晚,覆蓋了近 40,000 平方英里——面積相當於肯塔基州。其持續數週的存在表明,DNB 感測器可用於派遣研究人員及時前往新形成的牛奶海,以便在其中進行潛水。“[從]星載測量中,您只能做這麼多,”米勒說。“您無法進入水中,您看不到水中光芒的垂直結構,您無法對生物進行取樣,您無法測量詳細的化學成分。[對於]所有這些事情,您都需要身處其中才能真正理解。”

在米勒等待有機會身處牛奶海中心時,他繼續擴大他的目擊記錄收集範圍。最近的一個新增記錄來自薩姆·凱克·斯科特,他在 2010 年夏天幫助駕駛一艘修復後的荷蘭克丘克帆船從馬耳他航行到新加坡,穿越阿拉伯海。七月下旬的一個晚上,當斯科特開始值班時,他注意到空氣中有一種奇怪的光芒。幾分鐘後,他意識到,即使天空完全黑暗,他也能看到船的帆和船體;整個海洋都變亮了,似乎是從內部發光。斯科特和他的船員在這片牛奶海中航行了大約四個小時,離開時比進入時更加突然。“我們知道這是一種生物發光,但它的規模非常狂野,與我以前見過的任何東西都不同,”斯科特回憶道。

防盜警報

從遠處,科學家們已經提出了關於牛奶海如何形成的各種假設。1985 年海軍探險隊的調查人員推測,他們收集到的生物發光細菌聚集在藻類大量繁殖的周圍。其他偵探後來提出,穩定的光芒是“群體感應”的結果,即細菌透過化學訊號進行交流的能力。一旦它們的密度足夠高以產生可感知的集體光芒,它們就會持續發光。但為什麼呢?一些生物學家認為,其他海洋生物的生物發光可以幫助它們吸引食物或配偶,或者起到一種防盜警報的作用,當它們受到攻擊時閃爍,希望吸引捕食者的捕食者。細菌中群體感應的光芒可能起到不同的邀請作用:當一個菌落在開闊水域中食物不足時,它可能會發光以鼓勵附近的魚類前來吞噬細菌,從而在它們的腸道中維持細菌的生存。

DNB 十年的資料使牛奶海最常發生在冬季和夏末的想法變得複雜。當冬季和夏季季風透過將深層、寒冷、富含營養的水帶到海面來觸發浮游植物大量繁殖時,牛奶海形成的高峰期確實似乎在西北印度洋最強。然而,在更東的地方,牛奶海可能是由印度洋偶極子造成的,這是一種類似於厄爾尼諾現象的海面溫度模式,與 5 月至 10 月印度洋東部的涼爽、乾燥條件和強風有關。衛星資料還暗示瞭解釋為什麼光芒有時似乎延伸到一定深度,從而使水手們產生他們的船隻突然漂浮在光線中的感覺:米勒發現,幾個牛奶海發生在大型海洋渦流之間的相對平靜中,在那兒,洋流和溫度梯度的結合可以將一列海水與周圍海洋隔離,使其處於靜止狀態。他推測,這種條件可能促進超密集的細菌種群,其群體感應在垂直和水平方向上都延伸到相鄰的菌落,從而擴大了由此產生的牛奶海的深度和廣度。

米勒和哈多克希望 DNB 感測器檢測——並且及時地,也許可以預測——牛奶海的能力將使研究人員能夠迅速前往海洋並收集樣本以檢驗假設。在那之前,牛奶海不太可能放棄它們揮之不去的謎團。

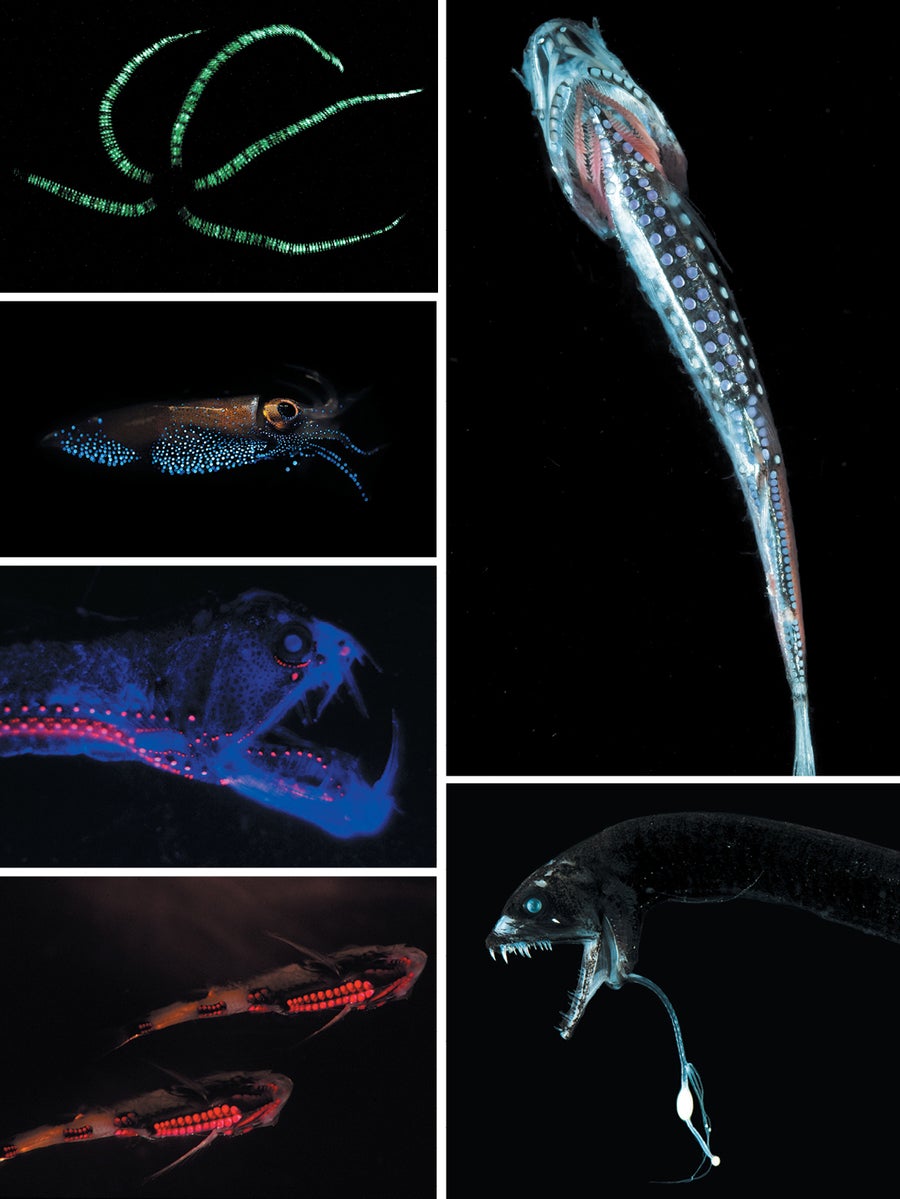

深海居民產生驚人的生物發光陣列,以進行交流、吸引配偶或獵物,或迷惑捕食者。從左上角順時針方向:綠色的海蛇尾;一種螢火魷魚,其腹面發光,以便在下面的敵人看到時將其偽裝起來,使其與上方的水融為一體;一條蝰魚;兩條斧魚;一條龍魚;以及一條珠光魚的腹部。沿著腹部的點是發光器——透過化學反應或共生細菌產生光的器官。圖片來源: Jerome Mallefet/明登圖片社;David Shale/明登圖片社;David Shale/明登圖片社;Jerome Mallefet-FNRS/ 明登圖片社;Jerome Mallefet-FNRS/明登圖片社;Solvin Zankl/明登圖片社(從左上角順時針方向)

處處發光

牛奶海的秘密之所以持續存在,部分原因是關於生物發光本身的性質、功能和範圍的更大問題仍然存在。由於大多數生物發光生物生活在海洋中,許多生活在深海,因此親身觀察生物發光需要相當大的資源——以及不小的風險。海洋生物學家伊迪絲·威德於 2005 年創立了海洋研究和保護協會,她在 20 世紀 80 年代開始了她的開創性生物發光研究。她在 2021 年出版的著作《黑暗邊緣之下》中回顧了她無數次有時令人毛骨悚然的潛水器經歷——包括在 350 英尺深處發生的危及生命的洩漏。“我職業生涯的大部分時間都在潛水器中度過,在黑暗中操作”,因為直到最近,相機才能夠感知生物發光的光線和顏色,她告訴我。“這絕對令人歎為觀止,而且最終 [其他人] 也能看到了。”

威德和其他設法進行深海航行的研究人員幾十年來一直知道生物發光是一種常見的能力。但是,對其發生率的第一個可靠估計是在 2017 年得出的,當時哈多克和 Séverine Martini(當時是 MBARI 的博士後研究員,現在在地中海海洋學研究所)發表了一項對遙控車輛在加利福尼亞海岸附近收集的 17 年影片觀測資料的分析。在超過 350,000 次觀測中,包括超過 500 組生物,在從地表下方到近 13,000 英尺的深度進行,Martini 和 Haddock 得出結論,至少四分之三的生物具有生物發光能力。在不同的海洋深度,這一比例保持了驚人的一致性。在 2019 年的一項研究中,他們發現生活在海底的生物中約有三分之一是生物發光的。Martini 鑑定出一種肉食性海綿,它不僅是科學界的新發現,而且是其門中生物發光的首個記錄案例。

鑑於海洋是地球上最大的生物棲息地,這兩項分析表明,生物發光是地球上主要的生態特徵之一。“這不是您一生中永遠看不到的遙遠的東西,”Martini 說。“在海上,一切都在發光——您只需要注意。”對於 Martini、Haddock、Widder 和其他少數海洋生物發光研究人員來說,普遍存在的光芒只會增加他們對其生態功能、進化歷史、化學和遺傳學的興趣——以及他們對高畫質水下攝像頭和先進的基因測序的興奮,這些技術為進入曾經幾乎無法進入的世界提供了新的途徑。

人類從生物發光物種中獲益匪淺。醫學和生物學研究人員經常使用綠色熒光蛋白,生物學家在 20 世紀 60 年代從生物發光水母中分離出綠色熒光蛋白,作為蛋白質和活細胞成分的視覺標記。威德正在使用生物發光細菌來識別佛羅里達州印第安河瀉湖的汙染熱點,印第安河瀉湖是北美最多樣化的河口之一。來自農場和草坪的肥料和殺蟲劑徑流,以及來自汙水和化糞池系統的洩漏,已經汙染瀉湖數十年,汙染已在其沉積物中積累。由於大多數汙染物會干擾細菌呼吸,因此也會干擾細菌生物發光,因此威德和她的同事從瀉湖中提取了沉積物,並在實驗室中將它們與生物發光細菌混合,以確定整個瀉湖中汙染物的相對濃度——這種知識有助於監測、緩解和恢復工作。

儘管應用正在擴充套件,但海洋生物從自身生物發光能力中獲益的能力正受到威脅。從海底開採貴重金屬預計將對海底以及整個深海產生巨大影響,在深海中,水通常足夠清澈,生物發光生物可以在數百英尺的範圍內相互交流。當機器人採礦車輛刮擦海底時,它們會揚起沉積物雲。在機器將收集的材料泵送到地表並去除拳頭大小的富含金屬的結核後,它們會將剩餘的泥漿和淤泥倒回海中,再次使曾經透明的水變得渾濁——不可避免地擾亂了生物發光生物之間的交流,並干擾了它們尋找食物和配偶的能力。

“在海洋生態和海洋健康的背景下,重要的是要了解 [生物發光] 是多麼普遍和廣泛使用,”哈多克說,他是關於深海採礦生態影響的2020 年論文的合著者。“如果您做一些會影響該過程的事情,它將產生所有這些連鎖反應,而我們現在才剛剛開始意識到。”世代水手如此恐懼的發光海洋沒有造成任何受害者,也沒有留下任何痕跡;然而,人類造成的渾濁海洋可能會永久性地使海洋的光芒黯淡。

黑海惡魔魚潛伏在深達 13,000 英尺的深處,其頭部升起一個透明的誘餌。生活在誘餌內部的細菌發光以吸引獵物。目前尚不清楚這種魚如何控制排放。圖片來源: David Shale/明登圖片社

*編者注(2022 年 10 月 7 日):此句子在釋出後經過編輯,以更正對虛構人物皮埃爾·阿羅納克斯的描述。