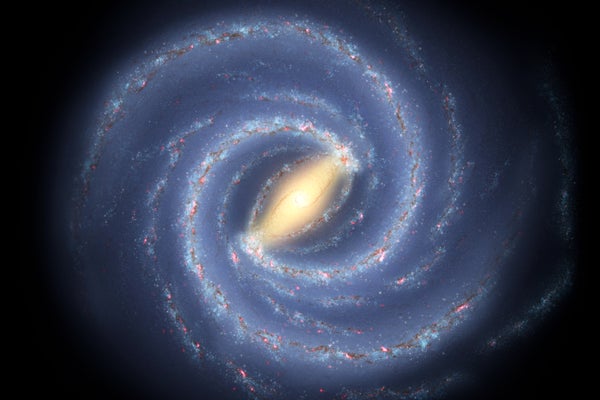

數十億年前,太陽系以外的強大力量可能塑造了我們今天腳下的大部分陸地。最近發表在《地質學雜誌》上的一項研究提出,當早期太陽系穿過銀河系的四個主要旋臂時,地球的大陸地殼經歷了主要的增長爆發。銀河系的穿梭觸發了地球上的彗星雨,並且它們的巨大撞擊形成了大量新的地殼。

“我們所站立的大陸地殼——地球上大部分生物質所在的地方——可能與宇宙有著根本的聯絡,這讓我感到震驚,”澳大利亞科廷大學的地質學家、該論文的主要作者克里斯·柯克蘭說。

柯克蘭和他的同事將地殼增長的日期與銀河系運動的時間相匹配——兩者都大約每 1.7 億到 2 億年發生一次——並將該時間與彗星撞擊聯絡起來,透過地面上的微量晶體和微小的玻璃珠,這些晶體和玻璃珠保留了碰撞的細節。 但該理論已被證明是有爭議的。它獲得了其他地質學家的支援,但也因忽視更簡單的地球解釋而受到批評。天文學家也挑剔了該理論的天體論證中的漏洞。

支援科學新聞事業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞事業 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們今天世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

儘管這項研究涵蓋了銀河系的尺度,但這項工作始於分析僅 100 微米寬的微小晶體。這些晶體沉澱在地球最早的大陸歷史被儲存下來的地方:格陵蘭島和澳大利亞的古老、穩定的地殼塊。但它們曾經位於廣闊、沸騰的地下岩漿海洋中,然後才向上移動——被困在一個噴湧到地表並硬化成新地殼的熔融體中。儘管經歷了艱苦的旅程,這些晶體仍然精確地記錄了它們的誕生。它們內部包含元素,例如鈾,這些元素以時鐘般的規律衰變,使科學家能夠使用它們來追蹤年齡。晶體中的其他元素標記了母岩漿的成分。

利用這些記錄,柯克蘭的團隊推斷,在大約 38 億到 28 億年前的時期,岩漿每 1.7 億到 2 億年刺穿地表並形成新的地殼。這種模式與地球穿過銀河系旋臂的速度相匹配。但是,為什麼這種銀河尺度會印刻在地球上呢?

柯克蘭和他的同事認為,當太陽系進入旋臂時,旋臂中增強的恆星密度會將彗星從奧爾特雲中驅逐出來——奧爾特雲是冰冷天體的巨大儲藏庫,可能延伸到太陽以外約 1.6 光年——將一些彗星送入朝向地球的內部軌道。轟擊的彗星挖掘出地球表面巨大的體積,產生巨大的熱量,但釋放了下方的壓力。“頂部的岩石部分有點像香檳塞或壓力鍋上的閥門,”科廷大學的地質學家、該論文的合著者蒂姆·約翰遜說。當壓力下降時,這種變化降低了地幔的熔點,導致岩石形成大量的岩漿。然後,浮力岩漿上升到地表,在那裡凝固成玄武岩,看起來很像夏威夷或冰島的黑色岩石,儘管規模巨大。玄武岩非常厚(可能達數十公里),以至於底部非常熱,迫使其再次融化並形成花崗岩——一種淺色岩石,非常具有浮力,可以漂浮在其他任何東西之上。

該理論的證據不僅可以在晶體中找到,還可以在稱為球粒層的區域中找到。當彗星撞擊地球時,被炸入大氣層的超熱沉積物融合為熔融雨,然後在地面上再次凝固成一層稱為球粒的微小玻璃珠。該團隊指出,大約在 34.5 億年前和 32.5 億年前發生的兩個球粒層,與增強的地殼生產時間(來自晶體推導)以及太陽系進入旋臂的時間相吻合。

“這是一個 brilliant 的見解,”新斯科舍省聖弗朗西斯澤維爾大學的地質學家布倫丹·墨菲說,他研究全球構造,但未參與這項研究。“它肯定讓我以一種我以前從未想過的方式思考早期地球。”

然而,其他科學家對此持懷疑態度。“對我來說,沒有足夠的證據支援如此非凡的解釋,”中國科學院的地質學家羅斯·米切爾說,他沒有參與這項研究。他擔心只有兩個球粒層與晶體資料相匹配,其中一個球粒層不在澳大利亞境內——這意味著時間可能畢竟不匹配。米切爾說,這也使得這篇論文站不住腳。“這就像試圖在密西西比河三角洲上建造房屋,”他說。“也許當人們閱讀你的論文時,它會持續一個月,但一兩年後,那個地基可能會崩潰。”

米切爾還有另一個反對意見:科學家們不應該考慮非凡的想法,直到他們“排除簡單的、無聊的想法”,他說。對於柯克蘭團隊歸因於銀河系力量的迴圈,他腦海中有一個無聊的解釋:構成地球地殼的板塊的 регулярные 運動。1.7 億到 2 億年的迴圈正是地殼板塊從地表移動到地核-地幔邊界(在眾所周知的俯衝過程中)所需的時間量。然後,由於其他物質隨著板塊下沉而上升,因此很可能在同一時間段內地幔羽流上升並形成新的地殼。“如果我們已經有了來自地球自身迴圈的現成解釋,我們真的需要前往星系的外部範圍嗎?”米切爾問道。

但柯克蘭進行了反駁。他認為,在地球早期歷史的這個階段,俯衝尚未開始:地球太熱了,地幔運動太劇烈,以至於地殼無法一直下沉到地核-地幔邊界。墨菲對此表示贊同,他指出俯衝的起源是地質學中一個有爭議的話題,許多研究人員認為它開始得較晚。另一方面,轟擊肯定在早期就發生了。“當我們觀察我們的天體鄰居時,我們知道太陽系的早期歷史是一個射擊場,”他說。

然而,射擊場由彗星組成的主張是該理論的另一個有爭議的方面。從太陽系外圍噴射出的彗星帶著大量的能量到達,這將導致大量的熔化和新的地殼。但科學家們在內太陽系中沒有看到太多彗星撞擊的證據。相反,小行星——攜帶較少能量——是更典型的 incoming 天體。“所以,如果這真的發生了,這是一個幾乎沒有留下地質痕跡的過程,”科羅拉多大學博爾德分校的行星科學家瑪格麗特·蘭迪斯說,她沒有參與這項研究。

西南研究所的行星科學家比爾·博特克也同意彗星雨非常罕見。而且當它們確實發生時,彗星也很不可能撞擊地球。雖然彗星雨確實是由經過的恆星擾亂內部奧爾特雲而引發的,但這樣的恆星必須相對接近我們的太陽才能發生彗星雨,而且這些事件發生得極其不頻繁——即使在旋臂穿梭期間也是如此。“在科學中,雄心勃勃是值得的,但不能雄心勃勃到將資料推到超出可靠範圍的地步,”蘭迪斯說。

約翰遜說,他收到了許多地質學家不屑一顧的電子郵件,並且對批評並不感到驚訝。他也收到了支援的資訊。“這些事情總是會惹惱一些喜歡現狀的人,”他說。“但這很好——這正是科學前進的方式。”墨菲同意,這篇論文將鼓勵其他人以完全不同的角度看待資料並進一步測試它。“它肯定讓我的頭腦飛速運轉,”他說。“我相信任何閱讀這篇論文的人都會這樣。無論它最終被證明是對還是錯,這都是一個重要的貢獻。”