1949年11月,吳健雄和她的研究生歐文·沙克諾夫下到哥倫比亞大學普平樓的地下實驗室。他們需要反物質來進行一項新實驗,所以他們自己製造了反物質,使用一種叫做迴旋加速器的機器。根據大學的傳說,這臺機器的多噸磁鐵非常巨大,以至於十年前,管理人員不得不炸開外牆上的一個洞,並招募橄欖球隊員來將這塊鐵塊搬進大樓。

迴旋加速器產生的磁場將粒子加速到令人眼花繚亂的速度。在實驗室裡,吳健雄和沙克諾夫用它轟擊一片銅片和氘核,產生不穩定的同位素Cu 64,作為正電子的來源——反物質。當正電子和電子碰撞時,它們會互相湮滅,釋放出兩個向相反方向飛行的光子。幾年前,物理學家約翰·惠勒曾預測,當物質和反物質相遇時,產生的光子將是正交偏振的。吳健雄和沙克諾夫正在尋找惠勒所謂的“對理論”的確鑿證據。

他們不是第一個這樣做的。早先一個實驗團隊的誤差幅度很大,所以他們的結果不夠可靠。第二個團隊得出的結果太低,與惠勒的預測不符。但吳健雄以其極高的精確度和戰略性的實驗設計而聞名。前一年,她證明了恩里科·費米的β衰變理論,此前其他人嘗試了十多年。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們今天世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

吳健雄和沙克諾夫將銅同位素裝入一個微小的膠囊中,長八毫米,然後等待電子和正電子在裝置內部碰撞。然後,他們使用兩個光電倍增管、蒽晶體和一個閃爍計數器作為伽馬射線探測器,在實驗的最遠邊緣跟蹤由此產生的湮滅輻射。

最終,他們捕獲的資料明顯多於他們的前輩,他們所看到的情景令人震驚。他們的證據表明,來自粒子碰撞的光子對始終以彼此成直角的偏振狀態存在——始終如此——彷彿以某種方式連線在一起,即使相隔很遠。他們的實驗證明了惠勒的對理論,吳健雄和沙克諾夫於1950年元旦在《物理評論》上發表了一頁紙的信件,公佈了他們的發現。但這也成為第一個記錄了更奇怪現象證據的實驗:糾纏粒子的性質總是完美相關的,無論它們漂移多遠。量子糾纏是如此奇怪,以至於阿爾伯特·愛因斯坦認為它證明了量子物理學出了問題。

2022年,諾貝爾獎委員會表彰了三位物理學家在量子糾纏實驗方面的工作。約翰·克勞澤、阿蘭·阿斯佩和安東·塞林格各自透過改進前輩的實驗設計,為這種現象提供了越來越令人信服的證據。他們排除了一個又一個替代解釋,直到最後,量子糾纏成為唯一剩下的結論。儘管吳健雄1949年的實驗並非旨在排除競爭性的解釋,但歷史學家們一致認為,這是第一個記錄糾纏光子的實驗。然而,1997年去世的吳健雄,在2022年頒獎典禮上沒有被提及。這並非她第一次被忽視。

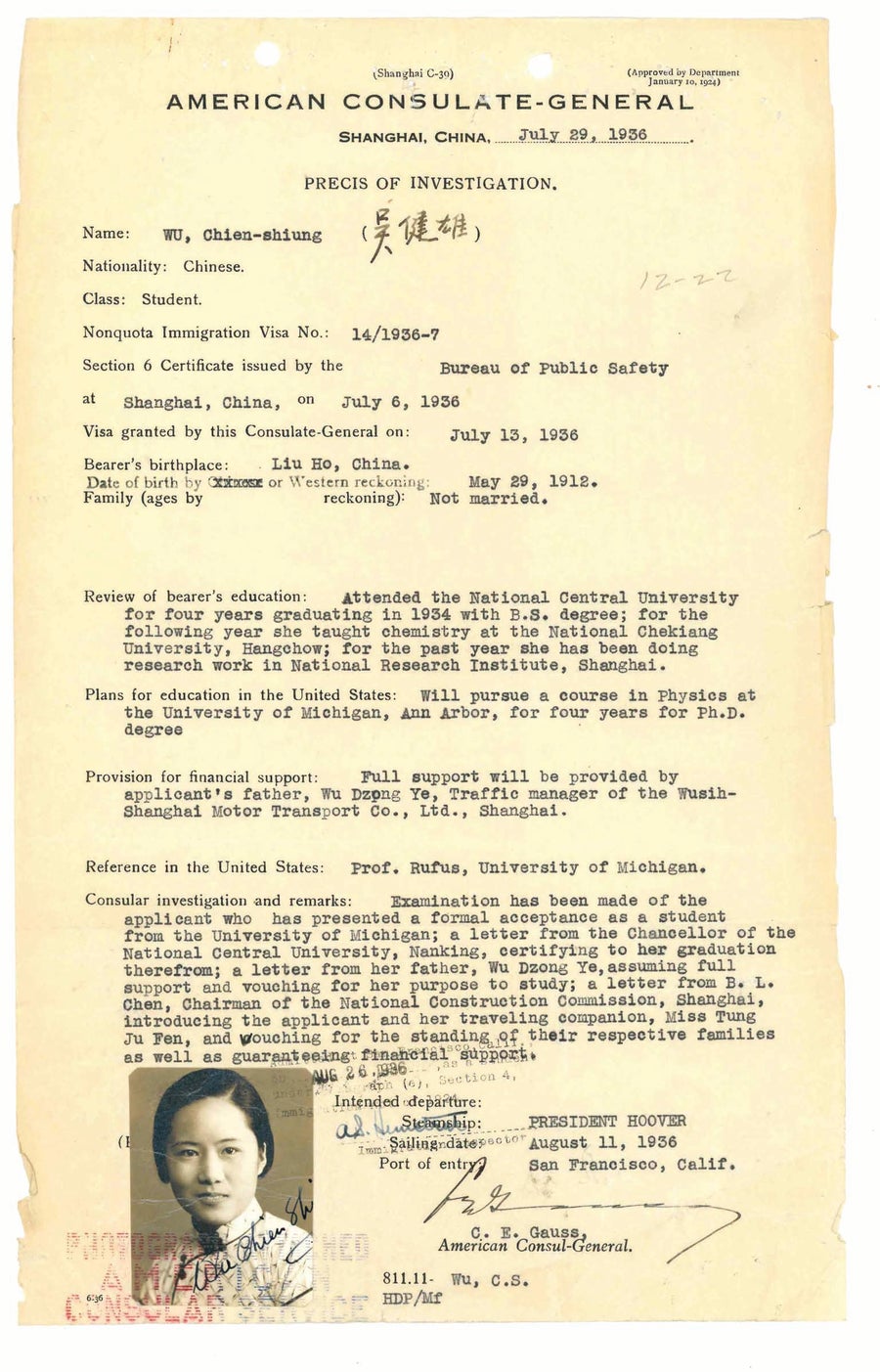

吳健雄1936年的移民檔案。圖片來源:國家檔案館

吳健雄出生於中華民國成立的同一年,在長江流域的一個小鎮。她的父親吳仲懿是一位知識分子、革命家和女權主義者。為了慶祝女兒的誕生和封建王朝統治的結束,吳仲懿在1912年春季舉辦了一場派對,他在派對上宣佈了女兒的名字,以及他開設該地區第一所女子小學的的新計劃。在大多數女孩的名字都暗示著淡淡的香氣或美麗的花朵的時代,吳仲懿為女兒取的名字翻譯過來是“堅強的英雄”。

吳健雄在中國民族主義和批判傳統儒家價值觀的新文化運動的潮流中長大。1936年,24歲的她,在中國所能提供的物理學培訓方面達到了極限,她登上了開往加利福尼亞州的“胡佛總統號”輪船。政治運動呼籲“科學與民主”,以及能夠提升中國地位的一代學者。吳健雄前往攻讀物理學博士學位。她將在埃米利奧·塞格雷、歐內斯特·勞倫斯和J·羅伯特·奧本海默等先驅的指導下學習。*

在加州大學伯克利分校,吳健雄成為了一名明星學生。她關於鈾裂變產物的論文研究非常精細和敏感,以至於它被移交給軍方並被封鎖,直到第二次世界大戰結束。然而,吳健雄在畢業後很難找到工作。她依靠導師的研究任命維持了兩年。當時,美國排名前20的研究型大學中,沒有一所大學的物理系有女性教員。

性別偏見不是吳健雄唯一的障礙。在她抵達美國一年後,第二次世界大戰的升級切斷了與中國的聯絡,對亞洲移民的歧視也加劇,尤其是在西海岸。1940年,伯克利分校的代理財務主管致信吳健雄的導師,警告他,吳健雄的聘用只能以臨時為基礎獲得批准;不到一年後,他又寫信說:“董事會制定的規章”意味著“吳小姐不符合聘用資格”,並且“應立即採取措施解僱貴部門的這名員工”。當奧本海默在1942年離開伯克利領導曼哈頓計劃時,他帶走了他的許多學生;吳健雄儘管備受讚譽,但沒有受到邀請。

最終,吳健雄搬到東部,在史密斯學院獲得教職。次年,她成為普林斯頓大學物理系聘用的第一位女性。不久之後,曼哈頓計劃終於招募了她,她在原子彈的研製中發揮了低調、矛盾但至關重要的作用。然而,吳健雄多年來一直受到移民當局的反覆調查和驅逐出境的威脅。當她1936年離開中國時,吳健雄預計只會離開很短一段時間。1945年,當中美之間的沉默解除時,中國正深陷殘酷的內戰,親戚們告誡不要過早返回。到1949年,吳健雄觀察到量子糾纏標準的證據的那一年,毛澤東在中國人民共和國建立了共產主義,麥卡錫主義在美國甚囂塵上,使得回國旅行幾乎不可能。她再也沒有見過她的家人。

量子糾纏產生於最嚴謹的數學和物理學分支,但卻具有詩意的吸引力。哲學家和物理學家阿布納·希莫尼稱之為“遠距離的激情”。量子糾纏提供了一個瘋狂的觀念,即一旦某些粒子或系統相互作用,它們就不能再被彼此獨立地描述。發生在一個粒子身上的事情,無論它與其糾纏夥伴相隔多遠,都會立即影響到另一個粒子,正如數十年的證據現在所表明的那樣。糾纏粒子的特徵是相關的,沒有任何明顯的通訊,並且在任何距離上都是如此。更重要的是,糾纏對中的每個成員似乎都缺少一套完整的明確屬性,直到測量其中一個夥伴的那一刻。然後,瞬間,糾纏對將同步——即使粒子已經漂移到星系之外。這是終極的命運多舛的愛情。

要理解量子糾纏的全部怪異之處,有必要了解,當量子物理學家最初著手量化亞原子粒子的位置和運動時,這些微小的物體無法被精確定位。有時粒子看起來是局域化的和截然不同的。在其他時候,粒子表現出廣泛的波動行為,其影響相對於它們的自然大小在較大的物理空間區域擴散開來。有時,20世紀早期的實驗學家甚至不能確定粒子是否是實實在在的物體。

1927年,物理學家維爾納·海森堡將這個問題稱為“不確定性原理”。他師從量子力學的創始人尼爾斯·玻爾,玻爾創造了“互補性”一詞來描述量子物理學產生的不可思議的實驗結果。對於玻爾來說,思考整個令人困惑的局面的一種方式是假設某些觀測對,例如粒子的“位置”和“動量”,彼此是互補的;互補特性無法在亞原子世界中同時被精確地感知或測量。也許這些特性甚至在測量的那一刻才存在。然而,當量子力學的數學運算表明,測量一個粒子可能會瞬間影響到遠處另一個粒子的狀態時,事情變得更加怪異。如果粒子最初沒有任何可測量的屬性,直到兩個粒子以某種方式心靈感應地連線起來,這似乎尤其奇怪。

1935年,阿爾伯特·愛因斯坦、鮑里斯·波多爾斯基和內森·羅森試圖透過指出量子力學是多麼違反直覺來揭露量子力學的漏洞。著名的愛因斯坦-波多爾斯基-羅森悖論(“EPR”)直接指向了量子糾纏。EPR 認為,一定有一個更好的解釋來說明為什麼以及一個粒子如何能以超過光速的速度影響其糾纏夥伴。愛因斯坦嘲笑地將這種現象稱為“鬼魅般的超距作用”。對於愛因斯坦和他的合著者來說,鬼魅般的超距作用證明量子理論仍然不完整。

.jpg?w=900)

圖片來源:Federica Fragapane

像愛因斯坦一樣,物理學家大衛·玻姆確信量子糾纏有一個完全合理的解釋。也許我們還不能完全看到它,但解釋可能並沒有那麼可怕。這可以歸因於隱變數。物理學還有更多的工作要做才能找到它們。1957年,玻姆和他的研究生雅基爾·阿哈羅諾夫寫道,光子研究如何利用著名的EPR悖論來揭示這些隱變數。“正如我們將要看到的,已經完成了一項實驗,它本質上測試了這一點,但方式更間接,”玻姆寫道。

巴西費拉迪聖安娜州立大學物理科學與歷史教授印地亞拉·席爾瓦說,這項實驗就是1949年的吳-沙克諾夫實驗。

席爾瓦是一位歷史學家,她敏銳地關注著科學界女性的缺失故事。席爾瓦說,當吳健雄和沙克諾夫在1949年首次精確測量惠勒的對理論時,他們成為第一個記錄光子之間量子糾纏的人,激發了後來幾十年在量子基礎領域的研究。席爾瓦已經確定了一系列其他物理學家和歷史學家的出版物,他們承認吳健雄在1949年觀察到的糾纏光子。她從玻姆1957年的文章開始,一直到2022年諾貝爾獎得主之一的塞林格,他在1999年寫道:“吳和沙克諾夫(1950年)早期的實驗已經證明了空間分離的糾纏態的存在。”

玻姆有充分的理由相信吳健雄的發現。當他們還是伯克利的研究生時,他比吳健雄小几歲。他們都曾在奧本海默手下學習過,並且都在E.O.勞倫斯著名的輻射實驗室工作過。玻姆完全有理由瞭解吳健雄的卓越聲譽。他在1957年的文章的腳註中承認了吳健雄。

席爾瓦追溯了吳健雄在1949年和1971年的實驗工作如何促成了後來的量子糾纏實驗。席爾瓦的發現發表在2022年的《牛津量子詮釋史手冊》中。她指出,玻姆關於隱變數的文章如何啟發了約翰·貝爾,後者提出可以預測和計數粒子之間量子符合的數量。1964年,在一家名為《物理學、物理學、物理學》的默默無聞的期刊上,貝爾討論了玻姆1957年的論文(其中提到了吳健雄的實驗),並提出了他自己的新理論。幾年後,在哥倫比亞大學,年輕的克勞澤在圖書館裡找到了“貝爾定理”。該理論啟發克勞澤設計了一個新的實驗,他希望這個實驗能夠證明貝爾是對的,表明隱變數是真實存在的。

有趣的是,吳-沙克諾夫於1950年寫給《物理評論》的信中談到了惠勒的對理論,但對量子糾纏隻字未提。2012年,物理學家F.J.杜阿爾特稱惠勒的對理論為“量子糾纏的本質”。其他物理學家和像席爾瓦這樣的歷史學家也清楚地發現了這種聯絡。那麼,為什麼吳健雄在1950年的信中沒有提及量子糾纏呢?

1963年,吳健雄在展示工業科學裝置。圖片來源:科學歷史影像/Alamy 庫存照片

吳健雄可能一直對討論量子糾纏的證據猶豫不決,因為在整個20世紀50年代和60年代,這種量子基礎研究被汙名化為垃圾科學。麻省理工學院物理學和科學史教授大衛·凱澤解釋說,在當時,對於大多數物理學家來說,使用實驗來證明或反駁關於量子物理學的理論或測試局域隱變數的想法“甚至連一點苗頭都沒有”。探索量子糾纏問題的研究人員經常偽裝他們的研究,因為反彈可能會阻礙有前途的職業生涯。我們不禁要問,吳健雄是否也可能這樣做過。

席爾瓦指出,吳健雄在20多年後又回到她1949年的實驗,對其進行了進一步的完善。到那時,吳健雄在職業上已經更加安全,她直接解決了有關量子力學的問題。她贊成傳統的量子糾纏解釋,而不是玻姆的理論。1971年,當她設計了1949年實驗的新版本時,吳健雄寫道,它“肯定會讓那些隱變數的支持者安靜下來”。

當克勞澤在1969年發表了他提出的貝爾定理檢驗時,他小心地將吳-沙克諾夫實驗與他自己的實驗區分開來。克勞澤曾想證明隱變數是真實存在的;相反,在1972年,他證偽了隱變數的存在,並以更大的確定性證明了量子糾纏的存在。他像貝爾建議的那樣計算了符合,但符合的數量遠遠超過了隱變數所能解釋的範圍。克勞澤的工作促成了阿斯佩和塞林格後來的實驗,這些實驗彌補了揮之不去的漏洞,並進一步支援了量子糾纏。這些實驗共同促成了他們2022年諾貝爾獎的獲得。

當玻姆關於隱變數的論文問世時,吳健雄的生活已經發生了很大的變化。她結了婚,搬到了東海岸。她打破了普林斯頓大學的玻璃天花板,生了一個孩子,併成為了美國公民。她成為了哥倫比亞大學的教員,但仍然不是正教授。

1956年,吳健雄在哥倫比亞大學的同事李政道就一個奇怪的問題向她請教。他和他的研究夥伴楊振寧想知道,宇宙中一些最微小的粒子是否可能違反長期以來的預期。作為回應,吳健雄向李政道指出了一系列研究,並描述了一些可能的實驗來解決他提出的問題。

楊振寧和李政道遠不是最有可能按照吳健雄的建議行事的候選人。他們都是理論家,而不是像吳健雄這樣的實驗學家。在半個世紀後與西蒙斯基金會的口述歷史中,楊振寧承認,他和李政道在1956年都不真誠地相信他們的假設會成立。事實上,物理學家們幾十年來一直認為情況恰恰相反:對稱性將是宇宙許多基本組成部分中不可變的、一致的模式之一。數學守恆定律表明,如果你在時間上向前和向後執行相同的事件序列,事件仍將保持對稱。然而,楊振寧和李政道的假設表明,如果你在想象中的鏡子中翻轉事件,核粒子在β衰變中的行為可能看起來不一樣。這個想法根本不符合傳統的科學思想或常識。

像她的父親一樣,吳健雄願意質疑主流思維。她懷疑這個問題很重要,並且她知道如何處理它。因此,她設計並領導了一項實驗來解決她的同事們的想法。這意味著取消前往中國的旅行,這將是她自1936年以來首次回國。

為了進行她心目中的實驗,吳健雄需要降低放射性鈷60核的溫度,直到粒子幾乎停止運動。她想研究核衰變的子粒子是否以對稱模式射出——正如所有主流物理學所相信的那樣——或者放射性模式是否表現出對“右手”或“左手”行為的偏好。她爭取了華盛頓特區國家標準局(NBS,現在的NIST)的合作,因為與許多其他實驗室不同,他們擁有在接近絕對零度的溫度下工作的技術和專業知識。幾個月來,吳健雄在紐約市和華盛頓特區之間通勤,監督研究生支援實驗的工作。

.jpg?w=900)

圖片來源:Federica Fragapane

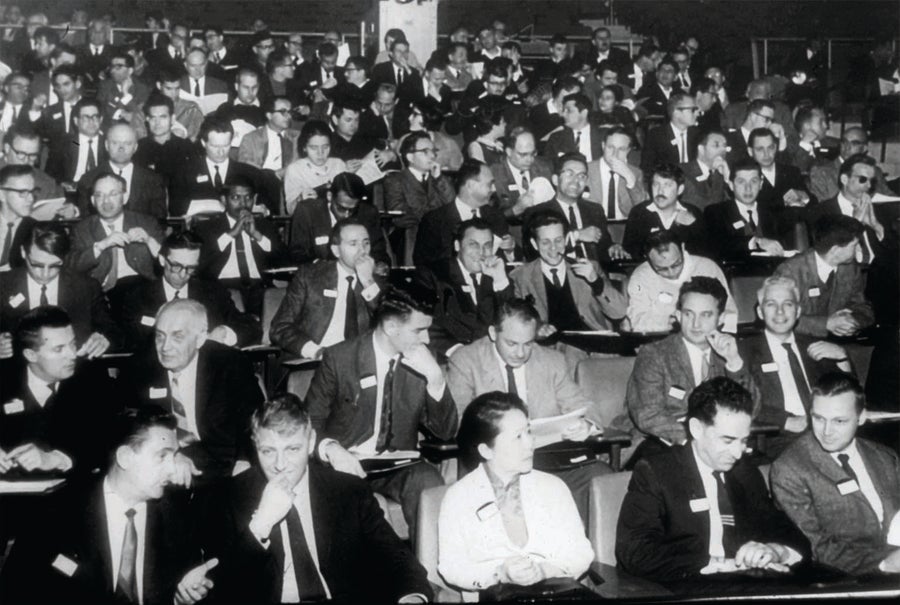

到1957年1月,在與楊振寧和李政道的密切協商下,吳健雄和她的NBS合作伙伴有了一個驚人的發現。β衰變粒子略微“左手性”,而不是像所有物理學所假設的那樣對稱。一旦訊息公佈,楊振寧、李政道和吳健雄,以及其他追隨吳健雄工作的實驗學家,發現自己出現在全國性的會議巡迴演講中,他們的名字和照片登上了大眾媒體。《紐約客》雜誌稱,當年美國物理學會的紐約酒店會議“最大的大廳……被如此龐大的人群佔據,以至於一些成員除了掛在枝形吊燈上之外什麼都做了”。

當年10月,楊振寧和李政道成為歷史上第一批獲得諾貝爾獎的華裔美國人。儘管諾貝爾獎規則允許每年最多有三名獲獎者,但吳健雄沒有被包括在內。吳健雄推翻的物理定律被稱為宇稱原理,這再恰當不過了。就像稜鏡一樣,1957年諾貝爾獎像光帶一樣分離出身份要素,使性別的影響更加明顯。次年,哥倫比亞大學終於將吳健雄晉升為正教授。

在當年12月的諾貝爾演講中,楊振寧告訴委員會和來賓,吳健雄的實驗有多麼重要,並大膽宣告,結果歸功於吳健雄團隊的勇氣和技能。李政道後來懇求諾貝爾委員會承認吳健雄的工作。奧本海默公開表示,吳健雄應該分享1957年的獎項。塞格雷稱宇稱的推翻是“戰後物理學可能最重要的發展”。

其他科學家也批評吳健雄被排除在科學成就的最高榮譽之外。1991年,《哥德爾、埃舍爾、巴赫》的作者道格拉斯·霍夫施塔特組織科學家給諾貝爾委員會寫信,推薦吳健雄獲得物理學獎。2018年,1600名研究人員在一封致歐洲核子研究中心的公開信中援引吳健雄的名字,挑戰當今物理學中的性別歧視。“[至少有四位女性的工作與粒子物理學相關,她們被廣泛認為應該獲得諾貝爾獎,但沒有獲得,在某些情況下,即使她們的男性同事獲得了,”信中說。吳健雄的名字出現在該名單的首位。

1967年吳健雄在以色列參加粒子物理學會議(前排就座)。圖片來源:美國物理教師協會 (AAPT),由 AIP 埃米利奧·塞格雷視覺檔案館 提供。

推翻宇稱後,吳健雄成為第一位獲得國家科學院康斯托克獎的女性;美國物理學會第一位女主席;第一位獲得沃爾夫物理學獎的物理學家;以及第一位活著就被小行星以她的名字命名的物理學家。她的工作為西方大學女性和有色人種科學家打開了教學之門。在中國,她備受尊敬。2021年,美國郵政服務發行了一枚印有吳健雄肖像的永久郵票。今天,吳健雄的宇稱實驗被理解為通往粒子物理學標準模型的早期步驟,並且它指向了關於物質為何在我們宇宙中存在的可能答案。

然而,吳健雄早期的量子糾纏研究仍然默默無聞。有時,透過檢查系統的某一部分,我們開始感知到遠距離的相關聯絡。2022年諾貝爾獎表彰了一系列在彼此遙遠的地方進行的關聯實驗。儘管吳健雄不可能被追授該獎項,但她的早期研究最終開始浮出水面,成為那段量子糾纏歷史的關鍵組成部分,這在很大程度上要歸功於像席爾瓦這樣的歷史學家。社會可能更喜歡英雄敘事或孤膽天才的神話,但仔細觀察就會發現,非凡的科學,就像量子糾纏本身一樣,從根本上依賴於聯絡。

*編者注(2023年4月5日):本句在釋出後進行了編輯,以更正埃米利奧·塞格雷的名字。