2017年,特蕾西·埃文斯-西蒙斯再也無法避免因腎功能衰竭而進行透析。自從16年前被診斷出患有腎小球腎炎以來,她一直與這種疾病作鬥爭,這種疾病正在破壞她的腎功能。在過去的三年裡,幾乎每天晚上,她都會把自己連線到替代她功能性腎臟的機器上。這始終是一個臨時的解決方案。她的腎臟科醫生曾警告說,最終,埃文斯-西蒙斯將需要移植才能獲得最佳的生活質量。

“你不能無限期地進行透析,”她說。

因此,這位51歲的北卡羅來納州夏洛特居民尋求進入移植等待名單——這是慢性腎病患者希望獲得替代器官的第一步。2019年春天,她被新增到維克森林大學的移植等待名單中。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

今年年初,在維克森林大學進行例行檢查以維持她的移植資格期間,她得知,雖然隨著名單上在她前面的人得到移植——或在等待期間去世——她的排名穩步上升,但她仍然在名單上相當靠後。該團隊還告訴埃文斯-西蒙斯,她的等待時間可能會更長,因為很難找到與她特定血型相匹配的供體。她的心沉了下去。

本系列是Undark和《大眾科學》的合作作品,並得到了國家醫療保健管理基金會的報道資助。

然後她的團隊問了埃文斯-西蒙斯一個她從未考慮過的問題:她是否願意接受來自患有丙型肝炎(一種病毒性肝臟感染)的捐獻者的腎臟?移植協調員說,來自丙型肝炎感染捐獻者的器官的等待名單通常較短——對於剛剛得知自己可能需要長期等待的人來說,這是一個有吸引力的誘餌。埃文斯-西蒙斯從未聽說過丙型肝炎陽性腎臟——或它們帶來的風險。“我立刻就說,不,”她說。

在返回夏洛特的兩個小時車程中,她給一位家人打了電話,這位家人立即上網搜尋,並向埃文斯-西蒙斯描述了她找到的資訊。她還與丈夫討論了這個選擇。埃文斯-西蒙斯說她想要移植。但她無法決定的是,感染丙型肝炎的腎臟是否代價太高。

特蕾西·埃文斯-西蒙斯,夏洛特Atrium Health的醫療保健工作者。“獲得腎臟的前景既令人興奮又令人恐懼,”埃文斯-西蒙斯說。“雖然我很高興不必每晚都把自己連線起來,但我有點擔心,如果我接受這個腎臟,我會不會感染肝炎?”

圖片來源:拉里·C·普萊斯

自從約瑟夫·默裡於1954年12月23日成功地將第一個腎臟從一對同卵雙胞胎中的一個移植到另一個以來,對器官的需求總是超過供應。即使有了現代醫學最新的器官儲存技術,每天仍約有13名美國人在等待腎臟移植時死亡。

歷史上,腎臟捐獻系統的骨幹力量是由年輕人組成的,他們突然死亡——例如,在交通事故中,或因槍傷而死。他們的器官經過仔細的疾病篩查,如果發現感染——甚至在更有可能發生感染的情況下,例如吸毒過量受害者的器官——這些器官通常會被排除在主要的移植管道之外。一些研究表明,美國丟棄的已故供體腎臟的百分比高於法國等可比發達國家。

伯明翰阿拉巴馬大學的傑米·洛克等移植外科醫生主要擔心來自血源性病原體三巨頭的病毒傳播:HIV、乙型肝炎或丙型肝炎。後者造成了最大的擔憂,因為它最常見。疾病控制和預防中心估計,2016年,約有240萬美國人患有丙型肝炎。

然而,阿片類藥物流行病的興起迫使人們重新審視。隨著過量用藥死亡人數的悲劇性增加,可用的捐獻器官供應也隨之增加——儘管來自醫生傳統上避之不及的人群。但是,更好的HIV和丙型肝炎檢測方法的出現,以及新一代丙型肝炎抗病毒藥物的問世,這些藥物可以治癒超過95%的感染者,現在讓像洛克這樣的醫生——以及像埃文斯-西蒙斯這樣的患者——開始考慮那些在短短幾年前永遠不會被考慮的腎臟。“每年,我們丟棄的丙型肝炎陽性器官遠遠多於我們使用的器官。因此,與其丟棄它們,我們是否可以真正將它們放入可以從中受益的人體內?”洛克說。

埃文斯-西蒙斯設定她的腹膜透析治療,該治療連線到她腹部的導管並在她睡覺時工作。由於她的血型,找到匹配的腎臟將比平時花費更多時間。她已經透析三年了。

圖片來源:拉里·C·普萊斯

埃文斯-西蒙斯的女兒布里埃爾幫助她堆放透析用品箱。面對多年的透析等待,埃文斯-西蒙斯的醫療團隊提出了接受來自丙型肝炎陽性捐獻者的腎臟的想法。

圖片來源:拉里·C·普萊斯

丙型肝炎在急性期通常沒有症狀。但是,當它在超過一半的感染者中變成慢性時,丙型肝炎會導致肝硬化——或肝臟疤痕——癌症,甚至死亡。具有諷刺意味的是,它也可能引起腎臟疾病。雖然大多數病例是可以治癒的——有些人無需治療即可清除體內的病毒——但在2016年,CDC報告了至少15,700例與丙型肝炎相關的死亡。

即便如此,倡導者表示,來自丙型肝炎感染捐獻者的腎臟的好處遠遠大於風險。鑑於治療和控制病毒感染的強大新藥的出現,即使是以前丙型肝炎陰性的丙型肝炎陽性腎臟接受者,也更有可能在透析等待中死亡,而不是死於感染的腎臟。而且,這種論點似乎正在獲得認可:來自器官獲取和移植網路(OPTN)的資料——這是一個由衛生與公眾服務部監督的公私合作機構,連線參與美國移植計劃的衛生專業人員——顯示,從2011年至今,每年丙型肝炎陽性腎臟捐獻者的數量都在增加。

但即使有這種增長,使用這些不太理想的腎臟仍然存在障礙——並非每位專家都接受使用它們。根據11月份在《Kidney360》雜誌上發表的一項調查,只有58%的受訪腎臟移植專案表示,他們向未感染的接受者提供丙型肝炎陽性器官。

邁阿密大學的腎臟科醫生大衛·羅斯並不反對使用來自丙型肝炎陽性捐獻者的腎臟,但他說,他也擔心他的一些患者為了擺脫透析的絕望可能會導致他們接受不太好的腎臟。他說,他的許多患者沒有複雜的醫學背景,使他們熟悉科學,這意味著他有責任用他們可以理解的術語解釋風險。

移植外科醫生傑米·洛克,最近在伯明翰阿拉巴馬大學的一次視訊通話中展示。“每年,我們丟棄的丙型肝炎陽性器官遠遠多於我們使用的器官。”洛克說。

圖片來源:拉里·C·普萊斯

“決策過程可能會受到損害,”羅斯說。“在醫學上,這非常危險,因為患者可能會走上一條他們可能無法擺脫的道路。這是一個真正的問題。”幾乎每個與埃文斯-西蒙斯交談過的人對這個問題都有不同的看法。一位親戚告訴她,“我認為你不應該這樣做。”她在工作的醫療辦公室的一位醫生告訴埃文斯-西蒙斯去做吧。她知道,意見很容易給出,但她才是必須承受結果的人。每個選擇都有重大的好處——和嚴重的缺點。

“獲得腎臟的前景既令人興奮又令人恐懼,”她說。“雖然我很高興不必每晚都把自己連線起來,但我有點擔心,如果我接受這個腎臟,我會不會感染肝炎?”

在明尼蘇達大學蒂莫西·普魯特的辦公室裡,除了專業的醫療證書和他家人的照片外,美國移植外科先驅托馬斯·斯塔爾茲和約翰·納賈裡安的肖像也從牆上俯視著。他說,它們提醒他,這個領域是如何在20世紀50年代和60年代開始的——那時,像斯塔爾茲和納賈裡安這樣的外科醫生冒著難以置信的風險,為他們的患者尋找可能挽救他們生命的肝臟或腎臟。尋找可移植器官的外科醫生對理想捐獻者應該是什麼樣的人有標準但嚴格的標準,經典的例子是35歲以下、沒有慢性病、死於車禍的人。當時的考慮是,這些人具有最健康的器官,也是最有可能在移植壓力後良好工作的器官。

普魯特說,問題在於“在這個國家,很少有人那樣死去”。(OPTN估計,每1000例死亡中只有3例允許器官捐獻。)“我們的標準標準捐獻者,”普魯特說,“不是標準死亡。”

據非營利性器官捐獻倡導組織Donate Life America稱,目前約有一半的美國人登記為器官捐獻者——其中許多人是透過熟悉的在駕駛執照續期期間勾選複選框來登記的。但即使這個比例也因自然障礙而降低——其中最主要的是死亡地點。因為潛在捐獻者的器官需要富含氧氣的血液滋養才能保持活力,所以通常只有那些在醫院死亡、在所有潛在的救生干預措施都已嘗試且失敗後死亡的潛在捐獻者,他們的器官才會被考慮——而且門檻必然很高。移植團隊將評估這類患者的醫療狀況,以確保他們是器官捐獻的候選人,並且他們的死因沒有損害他們的器官。評估過程還測試血源性疾病,如乙型肝炎、丙型肝炎和HIV,以及最近的危險行為,如注射吸毒。

移植專家托馬斯·E·斯塔爾茲博士。在腎臟移植的早期,尋找可移植器官的外科醫生對理想捐獻者應該是什麼樣的人有標準但嚴格的標準——35歲以下,並且是其他方面健康的交通事故受害者。OPTN估計,每1000例死亡中只有3例允許器官捐獻。

圖片來源:Lyn Alweis / The Denver Post via Getty Images

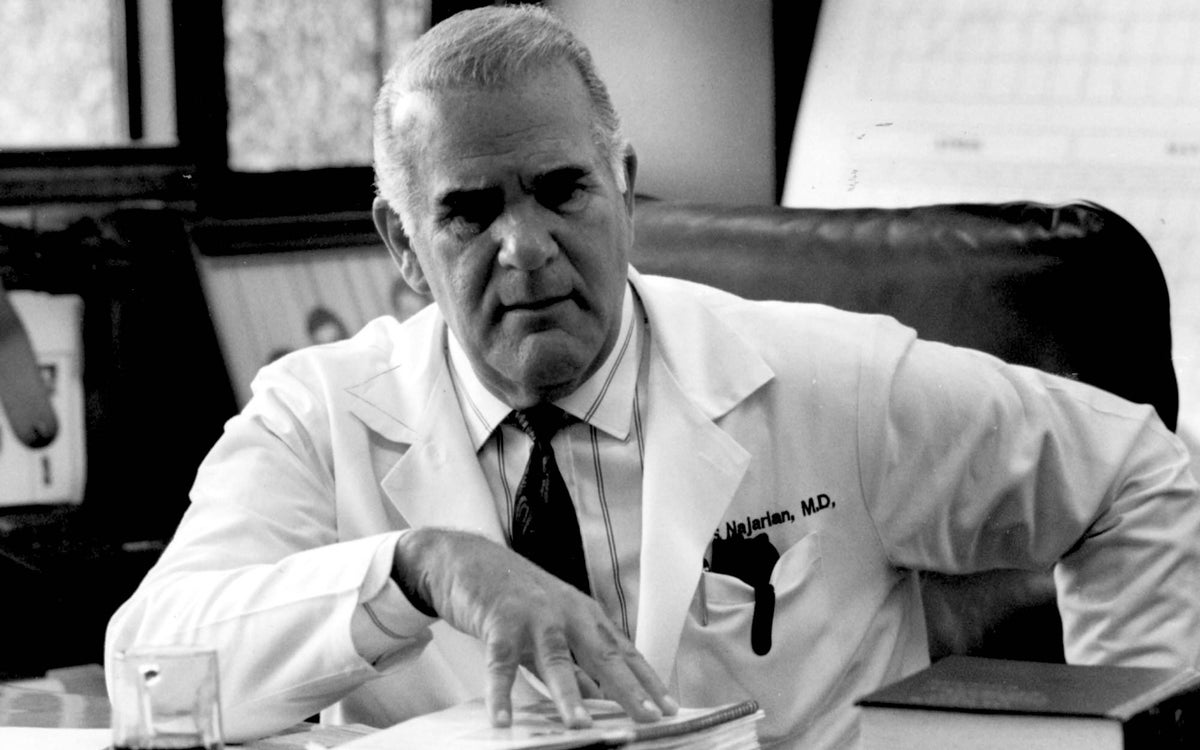

移植外科醫生約翰·納賈裡安博士。雖然納賈裡安等人開發的理想捐獻者人群可能擁有更健康的腎臟,但數量卻不足。截至2020年12月,美國有92,000名患者在腎臟移植名單上,每天有13人在等待中死亡。

圖片來源:Judy Griesedieck / Star Tribune via Getty Images

如果他們是罕見的候選人之一,移植團隊將與他們的家人討論捐獻選擇。如果已故患者授權捐獻,或者如果患者的近親同意捐獻,器官獲取組織可以向器官共享聯合網路(UNOS)提供有關捐獻者的血型和體型的資訊——UNOS是一個為聯邦政府運營OPTN的私人非營利組織。然後,UNOS的計算機演算法根據血液和組織型別、體型、某人對器官的需求程度以及他們的等待時間,將器官與接受者進行匹配。

如果UNOS找到潛在的匹配,他們會向接受者的移植外科醫生髮送一條電子訊息,外科醫生可以接受或拒絕該器官。如果外科醫生決定不使用腎臟(例如,因為外科醫生不相信它對患者的功能足夠好),UNOS會轉到名單上的下一個匹配,並重復該過程,直到外科醫生接受為止。如果一個器官被完全拒絕,患者可能永遠不會知道曾經有一個器官可用。在捐獻者的醫院,外科醫生取出器官,然後用特殊的溶液注入器官以去除血液,用冰塊包裝,並運送到接受者的醫院。一旦腎臟更接近移植,醫生可以進行更多檢查以評估其功能,並且可能會在最後一刻致電,即使在潛在的接受者已經入住醫院後,該器官也不合適。

即使自斯塔爾茲和納賈裡安50年前開始進行移植手術以來,醫生和倡導者一直在努力擴大捐獻者群體,但對器官的需求遠遠超過供應,腎臟移植領域的需求缺口最為明顯。近75萬美國人患有終末期腎病(ESRD),這意味著他們的腎臟無法再讓他們自己活下去。其中一些人不適合移植或不感興趣。但截至2020年12月,近92,000名美國人在等待腎臟移植的名單上。雖然活體捐獻——即家人或其他活體捐獻者向患病接受者提供腎臟——已經幫助成千上萬的人擺脫了透析,但在美國,仍然有人每110分鐘在等待永遠不會到來的腎臟時死亡。

由於有如此多的患者瀕臨死亡,外科醫生多年來一直在突破界限。雖然腎臟科醫生和移植外科醫生在為兒童和年輕人選擇捐獻腎臟時過去——並且現在仍然——更加挑剔,因為這些器官需要工作更長時間,但他們已經意識到,達不到斯塔爾茲和納賈裡安時代理想的器官仍然可以為老年接受者提供十年高質量的生活。為了向移植外科醫生提供腎臟質量的定量指標,腎臟捐獻者概況指數(KDPI)於2014年引入。該指數基於UNOS跟蹤系統的移植結果資料,整合了有關捐獻者的資訊(他們的年齡、體重指數、種族、腎功能、死因和其他健康變數)。KDPI的範圍從0%到100%,0%是最佳質量的器官。另一方面,KDPI評分達到85%意味著該器官的移植失敗風險高於85%的回收腎臟。

蒂莫西·普魯特博士最近在他的明尼蘇達大學辦公室的視訊通話中。“我們的標準標準捐獻者,”普魯特說,“不是標準死亡。”

圖片來源:拉里·C·普萊斯

隨著時間的推移,更好的免疫抑制藥物使擴大潛在匹配範圍成為可能,而不會冒排斥的風險。但是,美國阿片類藥物過量死亡人數的激增(始於20世紀90年代末)創造了前所未有的潛在捐獻器官供應——併為移植醫生和潛在接受者提出了棘手的新問題。由於大多數過量用藥死亡發生在25至34歲的人群中,並且器官通常狀況良好,因此大多數過量用藥受害者似乎都是理想的器官捐獻者——但有一個小問題。有長期注射吸毒史的人通常也有與他人共用的長期歷史,使他們暴露於各種血源性感染。2019年的一項全球研究表明,大約40%的注射吸毒者目前感染了丙型肝炎病毒。

長期以來,這些指標使移植界感到擔憂。畢竟,用於檢測丙型肝炎感染的第一代診斷測試依賴於識別身體為應對感染而產生的抗體。但是,CDC估計,可能需要8到11周才能產生足夠的抗體以產生陽性檢測結果,這意味著某人可能感染了丙型肝炎,但由於他們尚未產生足夠的抗體來對抗病毒,因此仍然會出現假陰性檢測結果。約翰·霍普金斯大學的傳染病醫生克里斯汀·杜蘭德解釋說,暴露和陽性檢測結果之間的長期滯後意味著,每天多次注射毒品的人可能會多次接觸病毒,但仍然檢測為陰性。因此,CDC將來自任何已知因非醫療原因注射毒品的人的器官歸類為“高風險”。

法國科學家小組於1998年進行的一項研究表明,意外感染丙型肝炎對腎臟移植接受者有多麼危險。來自巴黎內克爾醫院的研究人員追蹤了1979年至1994年間接受腎臟移植的499名患者。對患者移植時的血液進行丙型肝炎抗體檢測顯示,22%的人已經感染。他們的分析顯示,這些患者在研究隨訪期間死亡的機率是其他患者的2.8倍,這主要是由於肝功能衰竭和敗血症。來自美國的早期研究表明,當他們評估將丙型肝炎陽性個體的腎臟移植到檢測為陰性的老年人身上時,結果並沒有更好。根據2011年的研究,在2003年至2009年間接受丙型肝炎陽性捐獻者腎臟的13名老年人中,有7人出現了丙型肝炎病毒載量陽性,移植後一年半後只有6人存活,而接受未感染捐獻者腎臟的同齡成年人中,這一比例為85%。

但是,更新的丙型肝炎診斷測試可以檢測到極低水平的病毒,已將潛伏期從大約六個月縮短到一到兩週,並且透過被認為名義上無疾病的移植意外感染丙型肝炎的可能性也降低了。根據OPTN的資料,在假陰性檢測後感染丙型肝炎病毒的可能性現在約為千分之一。與HIV大致相同。

“你被閃電擊中的可能性比從高風險捐獻者那裡感染的可能性更大,”杜蘭德說。儘管如此,OPTN指出,近年來來自捐獻器官的意外傳播有所增加,並建議醫療保健提供者謹慎看待陰性檢測結果。

認識到丙型肝炎治療在移植方面的改進,美國公共衛生服務部在OPTN開始使用術語“增加風險”捐獻器官代替“高風險”是在2013年。美國衛生與公眾服務部下屬的機構釋出了指南,用於評估器官並減輕OPTN中的疾病傳播。該術語用於來自檢測丙型肝炎和其他疾病呈陰性但符合一項或多項風險因素標準(包括在過去12個月內因非醫療原因注射毒品)的人的任何器官。目的是使標籤更準確,減少汙名化,但這種改變並沒有在激發信心方面起到太大作用——也沒有改變。“僅僅貼上那個標籤就會降低——會降低人們接受該器官的可能性,”杜蘭德說。

這種不情願不僅來自患者。事實上,醫生本身有時也對使用增加風險的捐獻器官猶豫不決,因為他們也可能高估了感染的風險。然而,放棄潛在的風險器官可以降低這種風險。

然而,在海洋彼岸,HIV迫使人們重新調整了看法。

作為南非的一名執業醫生,埃爾米·穆勒瞭解病毒如何摧殘身體。雖然感染率正在下降,但該國約有13%的人口感染了HIV,作為一名腎臟疾病專家,穆勒的許多患者患有HIV相關腎病。他們體內的HIV直接攻擊腎臟,導致突發性、不可逆轉的腎功能衰竭。他們唯一的生存希望是透析和移植。2001年,當穆勒開始在南非開普敦執業時,南非只有少數幾個透析中心來治療大約5000萬人口。她說,透析僅保留給可能接受移植的患者。雖然較新的抗逆轉錄病毒藥物已將艾滋病(HIV的最晚期階段)從美國和歐洲的死刑變成慢性病,但這些藥物在南非仍然無法企及更長時間。因此,即使在2004年抗逆轉錄病毒藥物在該國上市後,任何感染HIV的人實際上都沒有資格進行透析。

在穆勒看來,這簡直是暴行。“我覺得HIV患者通常都很年輕,他們是經濟活躍的人,而且他們通常有一些年輕的家庭。我覺得我們排除他們的透析標準是一個問題,”她說。

穆勒不僅不得不眼睜睜地看著她自己的HIV陽性腎功能衰竭患者屈服於一種可能治癒的疾病,她還看到來自HIV陽性捐獻者的其他健康腎臟被丟棄。在穆勒看來,解決方案顯而易見:將HIV陽性腎臟移植到需要它們的HIV陽性患者身上。

2008年,穆勒進行了這樣一次移植手術。然後,大約一個月後,她又進行了一次。這些手術取得了巨大的成功,但在穆勒可以享受她的勝利之前,她不得不面對來自她上級的非常真實的打擊,他們認為她的工作是對有限的醫療資源的浪費。“當地的反應非常消極,”穆勒說。她的老闆德爾·卡恩以及一些當地人和許多國際醫生的支援挽救了她的工作和事業。

但穆勒在移植中使用“有缺陷”的器官仍在全球範圍內引起反響。後續研究發表在《新英格蘭醫學雜誌》上的研究表明,穆勒的HIV陽性移植接受者的表現與未感染的同齡人一樣好,這引發了一個問題,即涉及丙型肝炎感染的移植是否也可能如此。

就在穆勒的HIV工作發表時,一種名為直接抗病毒藥物的新型丙型肝炎療法上市了。與使用稱為干擾素的免疫刺激劑的現有療法相比,新藥在抑制病毒複製方面更有效,副作用更少。約翰·霍普金斯醫學外科主任、腎臟和胰腺移植手術主任、外科助理教授尼拉吉·德賽說,對於治療丙型肝炎患者的醫生來說,首次可以談論治癒。然而,關鍵問題是,這些藥物是否對腎臟移植接受者有效。

如果不清楚這些藥物是否有效,就將丙型肝炎陽性捐獻者的腎臟移植到丙型肝炎陰性患者身上是不道德的,因此研究人員首先招募了一小群在移植前丙型肝炎陽性的腎臟移植接受者進行對照研究。他們發現,這些藥物在抑制移植患者的疾病方面與在健康成人中一樣有效。“下一步,”杜蘭德說,“是說‘那麼,實際上故意進行已知會發生預期傳播的移植怎麼樣?’”

當埃爾米·穆勒博士開始在南非開普敦執業時,她注意到透析僅保留給可能接受移植的患者,而她的HIV陽性患者自動沒有資格。她看到的來自HIV陽性捐獻者的其他健康腎臟被丟棄,這提供了一個顯而易見的解決方案:將HIV陽性腎臟移植到需要它們的HIV陽性患者身上。

圖片來源:Lerato Maduna for Undark

從2008年開始,穆勒開始將HIV陽性捐獻者的腎臟移植到HIV陽性患者身上。在這裡,穆勒(左中)和她的團隊在開普敦大學的一傢俬人診所進行了這樣一次移植手術。這些手術取得了巨大的成功。

圖片來源:Lerato Maduna for Undark

“當地的反應非常消極,”穆勒談到她最初的HIV陽性移植手術時說。但在發表了幾項後續研究後,穆勒的工作以及丙型肝炎治療的成功,促使其他醫生考慮丙型肝炎陽性捐獻者的腎臟。

圖片來源:Lerato Maduna for Undark

幾項試驗,包括賓夕法尼亞大學的一項試驗和約翰·霍普金斯大學的另一項試驗,要求少數患者這樣做。這兩項試驗都免費為患者提供了12周的直接抗病毒藥物。賓夕法尼亞大學的試驗在確認術後丙型肝炎傳播後開始使用藥物治療,而約翰·霍普金斯大學的參與者在術前立即服用了第一劑藥物。即使所有潛在的風險都已闡明,這兩項試驗在尋找參與者方面都沒有問題。移植後一年,賓夕法尼亞大學和約翰·霍普金斯大學研究中的患者均未出現任何丙型肝炎的體徵和症狀。德賽說,有些人甚至從未在血液中顯示出任何丙型肝炎病毒RNA的跡象——這表明這些藥物在抑制病毒複製方面非常有效,德賽與杜蘭德共同領導了霍普金斯大學的試驗。

“我們取得了非常好的成功——100%的成功率,”德賽說。他有充分的理由相信這些藥物會像他希望的那樣發揮作用,但“證據是當你擁有資料時,”他說。

對接受丙型肝炎陽性腎臟但未參與臨床試驗的患者進行的隨訪研究幾乎同樣出色。馬薩諸塞州總醫院的梅根·西斯說,主要區別在於,對於某些患者,他們的保險公司只會在該個體正式檢測出丙型肝炎陽性後才批准昂貴的藥物,儘管移植實際上保證會傳播病毒。儘管患者有短暫的肝功能障礙跡象,但最終都清除了感染。在8月份首次線上發表的一項研究中,患者的新腎臟在六個月後也保持健康。

西北大學的移植傳染病醫生邁克爾·伊森說:“在等待名單上死亡的風險實際上高於死於這些傳播感染之一的風險。“透過限制這些器官的使用,我們實際上可能會傷害患者。”

密歇根大學的傳染病移植醫生丹尼爾·考爾說,他饒有興趣地關注了這些試驗。結果清楚地表明,更新的抗病毒藥物使移植不太完美的器官成為可行的選擇——遠比繼續透析安全。然而,說服患者是另一回事。

誠然,考爾看到了益處,但一些患者看到了風險。透析的威脅是熟悉的——移植名單上的許多人多年來一直在應對這些威脅。然而,潛在的致命感染,尤其是那些帶有幾十年汙名的感染,完全是未知的。因此,根據考爾及其同事2017年在《移植》雜誌上發表的一項研究,每年有數百個被標記為“高風險”的完全合格的器官被丟棄。考爾說,從患者的角度來看,不難理解為什麼“高風險”可能存在問題。這個術語可能會讓人覺得,某人有10%或20%的機率從移植中感染丙型肝炎,但實際上,這個機率更像是千分之一,也就是0.1%。

考爾說:“實際上,它遠低於器官衰竭的風險,而且事實上,它可能與你在透析中多待一兩年感染丙型肝炎的風險大致相同。” “因此,拒絕高風險器官並不會真正降低你感染丙型肝炎的風險,但你會增加死亡和永遠無法獲得移植的風險。”

聯合國器官共享網路(UNOS)首席醫療官大衛·克拉森說,這就是美國公共衛生服務部和OPTN正在摒棄將這些器官稱為“高風險”器官的原因之一。今年,公共衛生服務部發布了新的指南,其中包括一個諮詢委員會的建議,即取消“高風險供體”的術語,OPTN計劃在3月份實施。疾病預防控制中心(CDC)血液、器官和其他組織安全辦公室主任斯里達爾·V·巴薩瓦拉朱在提供給Undark的一份宣告中表示,該指南建議不使用任何特定術語來描述具有風險因素的供體。宣告指出,“器官獲取組織應確定供體在器官捐贈前30天內是否發生風險因素(例如,某人在器官捐贈前30天內是否為靜脈注射吸毒者),並將此資訊傳達給移植中心。移植中心應將此資訊作為標準知情同意的一部分,向移植受者解釋。”

克拉森說,舊術語是KDPI出現之前的遺留產物,當時器官被認為是“高風險”或非高風險的二元正規化,而不是潛在風險的譜系。克拉森指出,幾乎任何供體的器官都有可能傳播丙型肝炎,如果有人在死亡前幾天被感染。而且,無論供體腎臟是否已知為丙型肝炎陽性,直接抗病毒藥物的出現已大大降低了丙型肝炎病毒的風險,進一步使該術語過時。

但對於像埃文斯-西蒙斯這樣的人來說,問題不在於術語;她被提供了一個來自已知感染丙型肝炎的供體的腎臟。在一個Facebook移植支援小組中,埃文斯-西蒙斯讀到了一位發帖者的故事,他說他接受了一個來自丙型肝炎陽性供體的器官,隨後自己也檢測出陽性,但在接受一個療程的直接抗病毒藥物治療後痊癒了。

她說:“雖然我覺得,好吧,相信有治癒方法,但同時,我不想在從大手術中恢復過來以及所有隨之而來的藥物治療之外,還要應對肝炎。”

在左右為難之際,埃文斯-西蒙斯偶然看到一篇報紙文章,介紹了莎倫·普萊斯,一位74歲的退休人員,她在夏洛特最大的醫療系統Atrium Health接受了第一個丙型肝炎陽性供體腎臟,在2019年。埃文斯-西蒙斯回憶說,普萊斯有孫子孫女,而且狀況良好。接受那個腎臟意味著普萊斯能夠在開始透析之前就接受移植。他在移植後立即開始服用丙型肝炎抗病毒藥物,到目前為止,治療或病毒本身都沒有產生副作用。

普萊斯在隨後與Undark的電話採訪中說:“我對接受丙型肝炎腎臟沒有任何保留——絕對沒有。”

儘管如此,仍然存在揮之不去的擔憂。另一方面,邁阿密大學腎臟病學家羅斯說,他贊成使用丙型肝炎陽性和其他功能良好但並非處於最佳狀態的供體器官。他說,這是部分緩解該國持續存在的器官短缺的一種方法。但羅斯擔心,一些患者可能太渴望擺脫透析的苦差事,以至於他們願意接受次等腎臟。

羅斯說:“當你有一群在這方面很脆弱的患者時,我們真的有責任描繪一幅非常清晰的畫面。” “他們中的許多人非常渴望擺脫透析,以至於他們會接受很多東西,也許他們並不百分之百確定自己接受的是什麼,我認為你必須對此非常謹慎。”

雖然對普通人群的研究表明,直接抗病毒藥物的治癒率徘徊在95%以上——這是一個很高的數字,特別是與以前的丙型肝炎治癒率相比——但它仍然不是100%。西塞承認,在他的一項試驗中,有兩名參與者在一個療程的直接抗病毒藥物治療後沒有治癒,但兩人在隨後的療程後都治癒了。另一個擔憂可能是抗病毒藥物耐藥性的發展,尤其是在科學家嘗試更短的療程時。西塞說:“病毒在某人體記憶體在的時間越長,或者僅讓患者接受極短的療程治療,就可能產生耐藥性。”

在2018年《臨床肝病雜誌》上發表的一篇綜述中,賓夕法尼亞大學的一個移植外科醫生和醫生團隊認為,來自丙型肝炎陽性供體的器官目前應僅作為正式臨床研究的一部分使用。作者寫道,這些程式有太多的未知數,包括最佳的抗病毒藥物服用方案和服用時間,以及接受這些腎臟的人的長期結果。作者寫道,鑑於研究人員對使用來自丙型肝炎陽性供體的腎臟知之甚少,“在沒有足夠的知識來制定全面的移植後護理計劃的情況下,進一步使用HCV感染的供體,無論是透過研究方案還是所謂的標準護理,都可謂是實驗。” 第二年,該綜述的共同作者之一肝病學家大衛·戈德堡參加了一次會議,該會議制定了關於使用此類器官的共識意見,其中一項建議是,只要有“嚴格的知情同意”,將丙型肝炎陽性器官移植到丙型肝炎陰性患者身上是允許的。

埃文斯-西蒙斯在北卡羅來納州薄荷山家的屋外向一位鄰居揮手致意。在讀到一篇介紹莎倫·普萊斯(第一位在Atrium Health接受丙型肝炎陽性供體腎臟的患者)的文章後,她決定將自己的名字新增到願意考慮這種腎臟的人的名單中。

圖片來源:拉里·C·普萊斯

但是,所有揮之不去的限定條件仍然使接受不完美器官的決定對於患有腎臟疾病和經歷透析折磨的患者來說是一個重大的決定。埃文斯-西蒙斯說,她考慮過後悔的可能性——如果她接受丙型肝炎陽性腎臟,以及如果她不接受。但在與她的腎臟病專家和家人進行了額外的對話後,她決定將自己的名字新增到願意考慮來自丙型肝炎陽性供體的腎臟的人的名單中。

這並沒有將她從另一個“常規”名單中移除,也沒有迫使她接受腎臟。她的健康保險提供商仍然需要同意支付直接抗病毒藥物的高昂費用,然後埃文斯-西蒙斯才能接受來自丙型肝炎陽性供體的腎臟。

她仍然沒有百分之百地接受這個想法,但當她等待電話鈴響,傳來有可用腎臟——任何腎臟——的訊息時,埃文斯-西蒙斯說她正在保持開放的心態。“這對我來說仍然非常令人擔憂,”她在談到接受來自丙型肝炎陽性供體的腎臟的前景時說。“但同時,我寧願嘗試那樣做,也不願繼續透析。”