.png?w=900)

圖片來源:Moritz Stefaner 和 Christian Lässer

至少從17世紀開始,科學就一直在與語言作鬥爭。弗朗西斯·培根,一位新的實驗自然哲學的夢想家,稱語言為“市場的偶像”:一種我們如此習慣性地交易的假幣,以至於我們不再注意到詞語與世界之間的差距。倫敦皇家學會,作為世界上最古老的科學學會之一,秉承培根主義思想,在1660年成立後不久就將nullius in verba(大致意思是“不聽任何人的話”)作為其座右銘。諷刺作家喬納森·斯威夫特在1726年出版的《格列佛遊記》中諷刺了皇家學會對語言的懷疑:拉加多學院的一些成員不進行交談,而是隨身攜帶一袋東西,用它們來代替詞語進行交流。科學渴望展示,而不是講述。

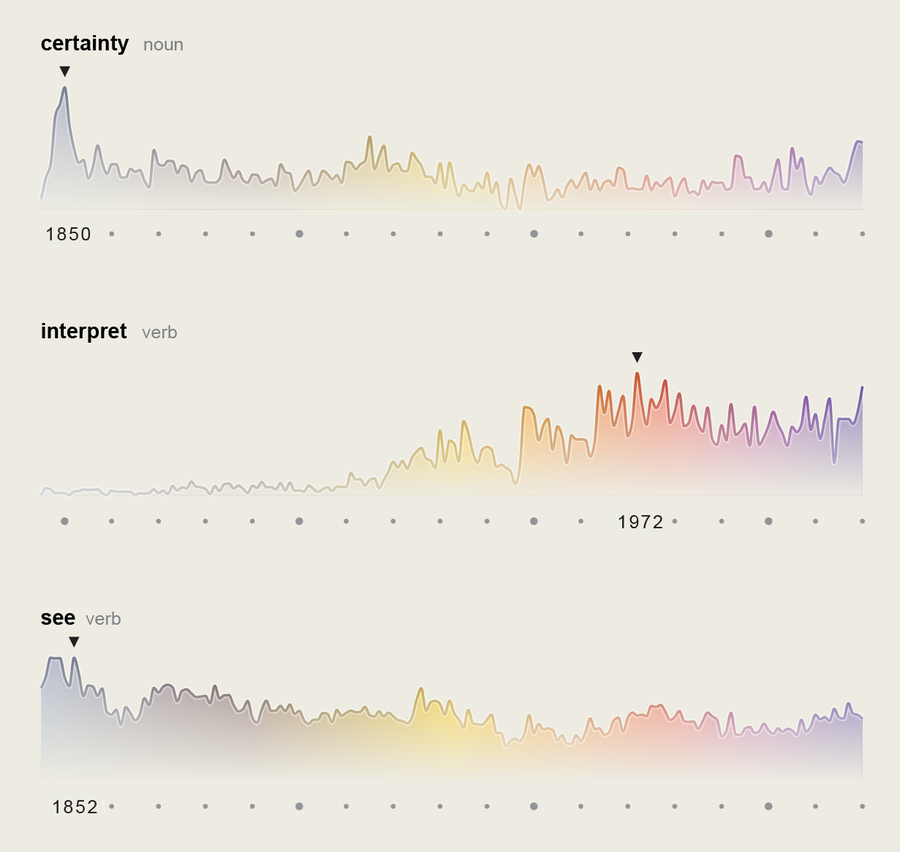

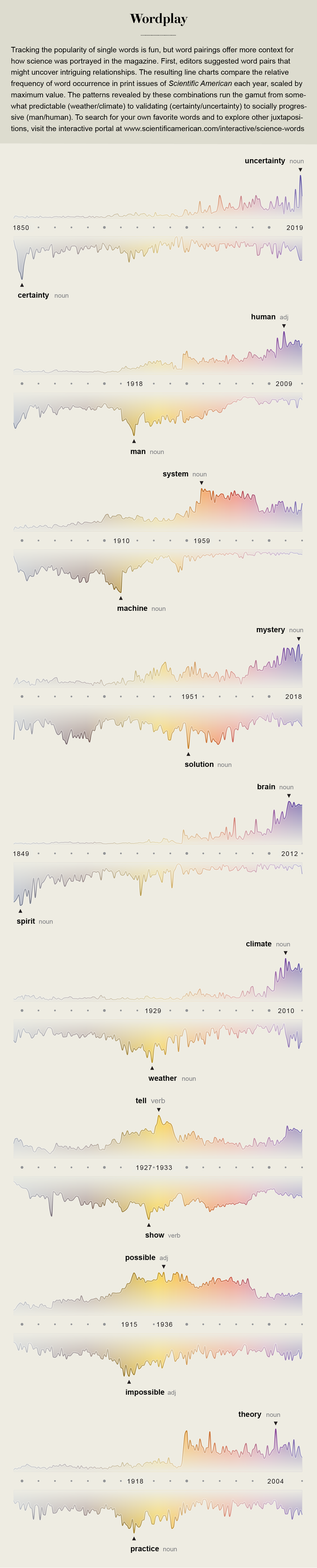

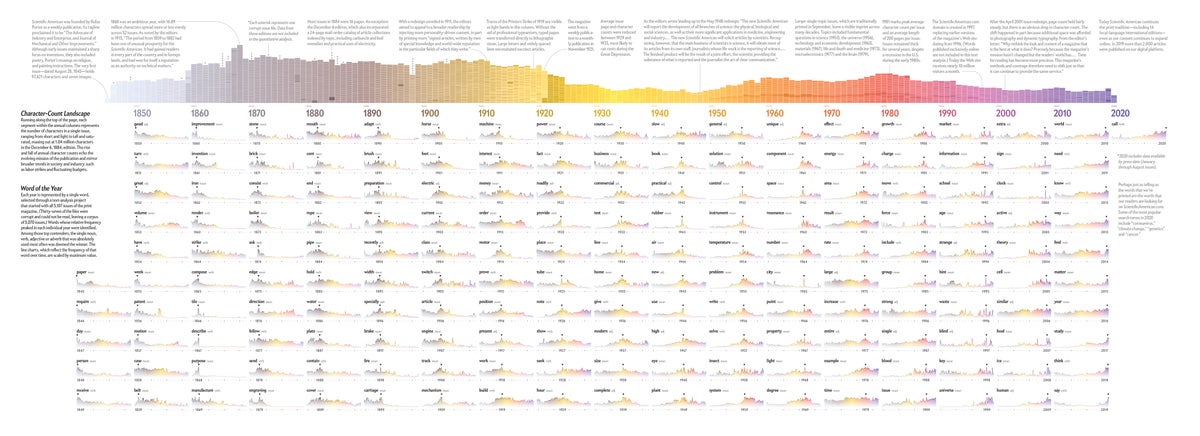

然而,科學從未是無聲的。科學期刊也始於17世紀,從那時起,科學就一直關乎交流——首先是科學家與其他科學家之間的交流,同時也與更廣泛的公眾交流,他們對關於化石、電力、原子、計算機、基因和星系的最新發現、發明和推測著迷。如何用文字來交流關於世界的資訊呢?在文字與事物之間的裂縫中湧現出影像:木刻、雕刻、石版畫、照片、圖表、各種圖形。現代科學是巧妙地、內在且極度視覺化的。難怪“see”(看)這個詞的流行度貫穿了《大眾科學》關於科學和技術的文章的全部175年。

關於支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞業: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保關於塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

完全符合科學傳播的視覺精神的是,自1845年以來《大眾科學》所有5107期雜誌中使用的詞語都應該被轉化為影像。就像大理石紙上的圖案一樣,詞頻隨時間波動、上升和下降,以追蹤科學如何與自身對話。諸如“確定性”之類的認知美德(認知美德之於知識,猶如道德美德之於善良)在19世紀中葉達到頂峰,而諸如“想象力”、“直覺”、“推測”和“解釋”之類的詞群則在20世紀50年代至70年代之間達到意味深長的峰值。第二次世界大戰後,噹噹時最傑出的科學家——阿爾伯特·愛因斯坦、J·羅伯特·奧本海默、萊納斯·鮑林——思考他們的科學對非專業觀眾的更廣泛意義時,在研究期刊中被認為是理所當然的價值觀和假設在《大眾科學》的頁面上公開。

正如鋸齒狀的峰谷一樣,隨著時間推移而持續存在的詞語的軌跡也具有啟發性:“average”(平均值)、“exception”(例外)、“cause”(原因)、“experiment”(實驗)、“observation”(觀察)、“standard”(標準)、“skill”(技能),是的,還有“see”(看)。這些詞語景觀不像阿爾卑斯山,而更像緩緩起伏的丘陵:它們有起有伏,但在很大程度上,它們像地平線一樣穩定。它們代表了科學的持久實踐,這些實踐在理論革命甚至認知美德的轉變中倖存下來。

科學影像是多用途工具:它們代表事物、關係,甚至論點。但是,正如地圖不會複製它所代表的區域一樣,詞語也不會在每個細節上都反映世界。儘管所用詞語的相對頻率具有很強的暗示性,但它們無法傳達雜誌一期一期的質感。如今的讀者可能會想:女性在哪裡?為什麼缺少一些研究領域?那時是誰為科學買單?沒有影像可以講述整個故事,即使僅僅因為我們感興趣的故事會隨著時間而變化。當影像成功時,它們會利用視覺來促進洞察力——在這種情況下,為好奇的公眾呈現175年科學的波瀾起伏的面貌。 —L.D.

圖片來源:Moritz Stefaner 和 Christian Lässer

圖片來源:Moritz Stefaner 和 Christian Lässer

圖片來源:Moritz Stefaner 和 Christian Lässer (圖形), 以及 Jen Christiansen (圖說)

要了解更多關於資料是如何收集、分析和視覺化的資訊,請參閱“如何將《大眾科學》175年的文字轉化為影像”。要搜尋您自己喜歡的詞語並探索其他並置,請訪問“探索《大眾科學》175年的文字”。