當科學發現威脅到人們對其生活的掌控感時,陰謀論總是如影隨形。新型病毒的出現也不例外。新病原體總是伴隨著關於其起源的陰謀論。這些說法常常被政治人物利用和放大——有時甚至是由他們製造的。在 20 世紀 80 年代,蘇聯克格勃發起了一場關於艾滋病的大規模虛假資訊宣傳,聲稱美國中央情報局製造了 HIV,作為生物武器研究計劃的一部分。這場宣傳活動得益於兩位東德科學家撰寫的一篇“科學”文章,該文章表面上排除了病毒的自然非洲起源,而西方科學家贊成這種解釋,但此後已被明確證實。在非洲國家,許多科學家和政治家認為艾滋病的非洲起源假說是種族主義的,虛假資訊宣傳找到了肥沃的土壤。最終,陰謀論被西方媒體採納,並在美國根深蒂固。同樣,當寨卡病毒在 2016 年和 2017 年傳播時,社交媒體上充斥著關於寨卡病毒被設計成生物武器的說法。

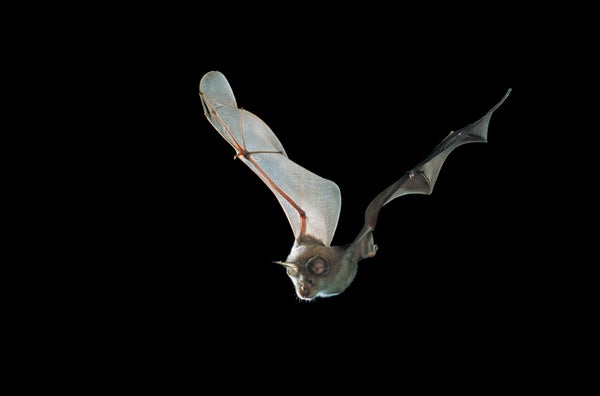

從一開始,基因組證據就引導大多數研究 SARS-CoV-2 的病毒學家傾向於人畜共患起源,即病毒從蝙蝠跳躍到人類,可能借助中間宿主動物。但考慮到大流行病帶來的令人焦慮的劇變,病毒引發陰謀論思維也就不足為奇了。其中一些理論——例如 5G 寬頻而非病毒導致 COVID,或者大流行病是一場騙局——非常荒謬,很容易被駁斥。但有些理論帶有一層貌似合理的色彩。關於 SARS-CoV-2 病毒是在中國武漢病毒研究所 (WIV) 製造的猜測,因該研究所的地理位置而變得更容易傳播:它就在長江對岸,與許多最早的 COVID 病例被發現的華南海鮮市場隔江相望。中國政府否認市場出售活體野生動物也引起了懷疑,儘管人們一直懷疑存在這種商品,並且後來已被證實。

所謂的實驗室洩漏假說獲得了足夠的修辭和政治力量,以至於總統喬·拜登指示美國情報部門對其進行調查。儘管機構間情報報告更新(於 2021 年 10 月解密)駁斥了幾種流行的實驗室起源說法——包括病毒是生物武器,以及中國政府在大流行病之前就已瞭解該病毒——但它未能明確解決起源問題。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們今天世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

這是否意味著實驗室洩漏假說的支持者發現了一個真正的陰謀,將透過持續的審查來揭示?或者,實驗室洩漏的言論是否根植於陰謀論,這些陰謀論源於對中國在世界舞臺上日益突出的地位的焦慮,或者源於先前存在的對生物技術的敵意和對生物安全的恐懼?過去兩年的情況又是什麼使得了解真相如此困難?

人畜共患起源

表面上的實驗室洩漏假說不是單一的可識別理論,而是一系列不同的可能性,其共同主題是中國科學機構——無論是武漢病毒所還是中國政府的某個其他部門——應對大流行病負責。其中一種可能性是武漢病毒所實驗室人員在野外工作或在實驗室培養病毒時被感染。從科學上講,這種可能性很難與遵循其他途徑的人畜共患起源區分開來,因此很難排除或證實。另一種極端是斷言 SARS-CoV-2 是由武漢病毒所設計和製造的,可能是作為生物武器,並且是意外釋放或作為生物攻擊釋放的。這種可能性必然需要武漢病毒所科學家之間——以及可能還有許多其他人之間——的陰謀,首先是製造病毒,然後掩蓋其釋放。對基因組和系統發育證據的科學調查可以幫助我們確定 SARS-CoV-2 是否是基因工程產物。

恐懼和指責:紐約皇后區 Jet Blue 總部外的一次抗議活動中,一張擺滿反口罩口號 T 恤的桌子,攝於 2021 年 10 月 27 日。抗議者正在反對該航空公司的 COVID 疫苗強制令和口罩政策。大流行病造成的不穩定是陰謀論滋生的沃土。圖片來源:Mark Peterson/Redux Pictures

SARS-CoV-2 是冠狀病毒亞屬沙貝病毒屬的成員,該屬以其原型成員 SARS-CoV-1 命名,後者在 2002 年和 2003 年引起了 SARS 流行病。研究已經確立了 SARS-CoV-1 的人畜共患起源,研究還表明,蝙蝠沙貝病毒對從蝙蝠到人類的流行病溢位構成明顯的現實危險。

沙貝病毒的一個關鍵特徵是它們經歷大量的重組。它們基因組的部分割槽域正在定期交換,其速率表明存在一個龐大的病毒生態系統正在迴圈,其中大部分尚未被發現。最有可能重組的基因組區域也是編碼“刺突”蛋白的區域——這些蛋白在啟動感染中起著至關重要的作用。許多沙貝病毒編碼的刺突蛋白可以與多種哺乳動物細胞結合,這表明這些病毒可以很容易地在不同種類的哺乳動物(包括人類)之間來回移動。

SARS-CoV-2 的毒力不如 SARS-CoV-1,但它在人與人之間傳播得更容易。SARS-CoV-2 刺突蛋白最突出的兩個特徵是其受體結合域 (RBD),它可以非常緊密地結合到人類 ACE2(允許其進入肺細胞的蛋白質)以及所謂的弗林蛋白酶切割位點 (FCS)。該位點將刺突蛋白分成亞基。FCS 存在於許多其他冠狀病毒中,但到目前為止,SARS-CoV-2 是已知唯一包含 FCS 的沙貝病毒。它允許病毒刺突蛋白在從受感染細胞釋放出來時被切成兩半,從而使病毒更有效地傳播到新細胞。

RBD 和 FCS 是實驗室洩漏假說的專家支持者最初的病毒學論證的核心。這些論證基於這樣的假設,即 RBD 和 FCS 都“看起來不自然”,因此它們只能是實驗室工程或選擇的產物。諾貝爾獎獲得者大衛·巴爾的摩是實驗室洩漏假說的早期支持者,他將 FCS 稱為指向實驗室起源的“確鑿證據”。

儘管病毒的不尋常特徵可以合理地刺激進一步的調查,但這種論點讓人想起神創論者的說法,即人類一定是“智慧設計的”,因為我們看起來太複雜了,不可能僅透過自然選擇進化而來。這種邏輯從根本上說是錯誤的,因為複雜性並不能允許人們無視自然選擇的壓倒性證據,而且就其本身而言,它並不強制要求任何設計,無論是智慧的還是其他的。同樣,將 RBD 或 FCS 標記為“不自然”並不能強制要求實驗室的工程改造,並且至關重要的是,它不允許人們無視越來越多的關於人畜共患起源的證據。

例如,最近,在寮國和中國邊境的蝙蝠群中發現了攜帶沙貝病毒的蝙蝠,這些蝙蝠的RBD 與 SARS-CoV-2 的 RBD 幾乎完全相同,無論是在序列上還是在進入人類細胞的能力上。這一發現駁斥了聲稱 SARS-CoV-2 在人類中的結合親和力不太可能具有自然起源的說法。

同樣,儘管一些實驗室洩漏的支持者認為,SARS-CoV-2 最親近的親屬中缺乏 FCS 表明 FCS 是在實驗室中手動插入的,但來自 SARS-CoV-2 人群測序的非常最新證據表明,可以檢測到來自人類基因的新序列插入到 FCS 旁邊。此外,寮國蝙蝠病毒中 SARS-CoV-2 刺突蛋白的最親近親屬僅需新增單個氨基酸即可生成假定的 FCS。因此,在一個 FCS 會具有主要選擇優勢的物種中,這些蝙蝠冠狀病毒中的一些病毒可能很容易快速進化出 FCS。

這項研究勾勒出了一條清晰的人畜共患途徑,指向 RBD 和 FCS 的出現。儘管這條途徑上仍然存在一些進化上的空白,但它們的數量和大小一直在減少。2021 年底的一項詳細分析進一步加強了與華南海鮮市場作為病毒起源地和社群傳播初始來源的聯絡。這種迅速增長的關於 SARS-CoV-2 人畜共患起源的證據,給實驗室工程假說帶來了越來越多的困難。

陰謀論認知

在正常的科學探究中,隨著證據的出現,合理假說的剩餘空間會縮小。一些方面繼續得到支援,而另一些方面則被反駁並最終被排除在外。一些 SARS-CoV-2 實驗室起源的最強烈的倡導者在瞭解更多資訊後改變了他們的觀點。例如,巴爾的摩在受到更多證據的質疑時,撤回了他的“確鑿證據”評論,承認自然起源也是有可能的。根據反駁證據修改或拒絕失敗的假說是科學過程的核心。陰謀論和偽科學則不然。它們的標誌之一是它們是自我封閉的:隨著越來越多不利於陰謀的證據出現,信徒們透過駁斥相反的證據作為陰謀的進一步證據來維持理論的活力,從而建立一個越來越精細和複雜的理論。

也許沒有比 2009 年“氣候門”爭議爆發後氣候變化否認論的扭曲更好的自我封閉認知的例子了。當時,數千份檔案和電子郵件從英國東安格利亞大學氣候研究部門被盜,並在哥本哈根聯合國氣候會議之前公之於眾。否認者們有選擇地挑選電子郵件中的隻言片語,這些隻言片語在斷章取義的情況下,似乎指向科學家的不當行為。最終,世界各地的九個獨立調查機構都澄清了科學家的不當行為,並且自“氣候門”事件以來,有九個有記錄以來最熱的年份發生在過去的 11 年中。

氣候變化否認者(包括至少一位美國國會議員)無視免責宣告,將調查機構稱為“粉飾”。與駭客攻擊的電子郵件相關的懷疑論者網站上的活動量持續增加至少四年,遠遠超過公眾對捏造的醜聞失去興趣的時間。直到 2021 年底,一位對科學家提出毫無根據指控的主要人物才為自己的角色道歉。

電子郵件被公開歪曲為未解決的駭客攻擊的結果,但頂尖科學家和衛生官員也透過具有長期攻擊科學家歷史的團體提出的《資訊自由法案》(FOIA) 請求,看到了他們的通訊被公開。美國知情權組織在將目光轉向病毒學家之前,磨練了其針對食品科學家的 FOIA 策略。* 儘管電子郵件清楚地顯示病毒學家正在考慮但最終拒絕了關於 SARS-CoV-2 是人為製造的各種說法,但實驗室洩漏的支持者傾向於有選擇地引用資訊。他們將病毒學家描繪成要麼從未對實驗室情景給予公平考慮,要麼——在另一個極端——一直相信實驗室起源並故意對此撒謊。推動陰謀論的人經常根據修辭需要,在相互對立的說法之間切換。

在實驗室中:武漢病毒研究所,如圖所示為 2017 年的照片,多年來一直是傳染病研究的領導者。一些與 COVID 研究相關的科學家受到了 SARS-CoV-2 陰謀論支持者的騷擾。圖片來源:Feature China/Barcroft Media via Getty Images

另一個以電子郵件為中心的理論圍繞著這樣一種觀點,即武漢病毒所最初存放了與 SARS-CoV-2 密切相關的病毒,據推測包括了自然病毒,SARS-CoV-2 是從該病毒改造而來。該理論進一步認為,武漢病毒所可疑地推遲了一篇於 2019 年 10 月提交的論文的發表,直到 2020 年。該論點認為,在論文提交“真實”序列後的某個時間點,武漢病毒所停止了論文的發表,並更改了序列資訊以進一步掩蓋真相。

另一項 FOIA 工作被組織起來,以揭示提交給期刊的“真實”序列與那些被強加給毫無戒心的公眾的序列之間的差異。然而,對於這一陰謀論說法來說不幸的是,FOIA 結果顯示,提交的論文的序列與科學家公開宣稱的序列完全一致。然而,由於陰謀論推理的自我封閉性質,一些實驗室洩漏假說的支持者仍然毫不氣餒,並認為“真實”序列一定存在於提交版本之前建立的某些尚未記錄在案的草稿中。

自我封閉的動態甚至可以產生更精細的週轉來抵抗證偽。直到今年早些時候,SARS-CoV-2 最親近的已知親屬是一種名為 RaTG13 的病毒,已知該病毒由武漢病毒所儲存在蝙蝠拭子樣本集中。RaTG13 與 SARS-CoV-2 的相似度超過 96%。這種病毒基因組很可能是從 2013 年在中國雲南省墨江縣一個廢棄礦井中的蝙蝠身上採集的拭子中測序得到的。RaTG13 在許多實驗室洩漏說法中的核心地位源於其作為 SARS-CoV-2 據稱被改造的“骨架”的假定作用。

RaTG13 與 SARS-CoV-2 密切相關,並且存在於武漢病毒所的實驗室中,這使得 RaTG13 成為一個完美的候選前體,可以被改造為 SARS-CoV-2。然而,自從大流行病爆發以來,在很短的時間內,已經發現了幾種相關病毒,它們在基因組的大部分割槽域中與 SARS-CoV-2 的序列更接近。此外,儘管 RaTG13 與 SARS-CoV-2 相關,但已發現它佔據了一個單獨的系統發育分支。SARS-CoV-2 並非起源於 RaTG13;相反,這些病毒共享一個共同的祖先,它們從該祖先分化出來估計已有 40 到 70 年,這意味著 RaTG13 不可能充當改造 SARS-CoV-2 的骨架。

一些實驗室洩漏的倡導者沒有接受這種相反的證據,而是訴諸於偏離標準科學實踐的自我封閉推理:他們開始爭辯說,RaTG13 本身不是一種自然病毒,而是為了隱藏 SARS-CoV-2 的“真實”骨架及其人為製造的性質而被編輯或以某種方式捏造的。來自寮國的病毒表明,SARS-CoV-2 的 RBD 及其與人類受體結合的效率並非獨一無二——為動物源性起源提供了強有力的支援——因此被重新解釋為武漢病毒所獲得並使用了一種類似但至今保密的來自寮國的病毒來設計 SARS-CoV-2。這種臨時假設伴隨著這樣一種期望,即武漢病毒所負有證明其沒有那種秘密病毒的責任——這顛倒了預期的舉證責任,並且違反了傳統的科學推理。

這種轉變可能會對進一步的證據免疫。正如過渡化石之間存在實際上無限的“差距”,而被神創論者利用一樣,也存在實際上無限的潛在自然病毒,SARS-CoV-2 必定是從這些病毒改造而來,並且一直被武漢病毒所隱藏。或者武漢病毒所可能已經改造了非自然病毒,以使 SARS-CoV-2 的特徵看起來是自然進化的。

必將發現越來越多 SARS-CoV-2 的親屬和前身,實驗室洩漏假說的信徒將面臨一個嚴峻的選擇。他們可以放棄或至少限定他們對基因工程的信念,或者他們必須提出越來越多的主張,聲稱這些親屬和前身也被偽造或改造了。很可能至少有些人會沿著後一種動機推理的道路前進,堅持認為秘密的中國陰謀詭計或對生物學的不自然操縱是造成該病毒起源的原因。

基於責怪“他人”的動機推理是反對科學證據的強大力量。一些政治家——最著名的是前總統唐納德·特朗普及其隨行人員——仍然推動實驗室洩漏假說,並在光天化日之下指責中國。當特朗普在大流行病的最早期直接指責中國時,不幸的後果隨之而來。仇外言論的擴散與反亞裔仇恨犯罪的驚人增加有關。它還導致了對武漢病毒所及其一些西方合作者的誹謗,以及旨在削減與 SARS-CoV-2 假定工程改造相關的某些型別研究(例如“功能增益”研究)的黨派企圖。關於對病原體進行功能增益研究的監管、可接受性和安全性存在合理的爭論。但是,將這些擔憂與關於 SARS-CoV-2 起源的狂熱討論混為一談是無濟於事的。這些例子表明,一個相對狹隘的陰謀論如何擴充套件到危害整個人群和科學研究類別——危害生命和拯救生命的科學。

長尾效應

科學家不再爭論燃燒化石燃料產生的溫室氣體排放正在改變地球氣候這一事實。儘管關於氣候變化的科學共識早在 20 年前就已確立,但這從未阻止有影響力的政治家稱氣候變化為騙局。氣候變化否認是一場組織嚴密的虛假資訊宣傳活動,旨在混淆公眾,以追求明確的政策目標——即拖延氣候減緩。

陰謀論認知的標誌是普遍存在的,無論主題是氣候變化否認、反疫苗宣傳還是圍繞 SARS-CoV-2 起源的陰謀。幫助媒體和公眾識別這些標誌至關重要。然而,與關於氣候變化的壓倒性證據不同,SARS-CoV-2 的動物源性起源很可能是但尚未確鑿。這不是邪惡活動的跡象,事實上,這完全不足為奇:花了 10 年時間才確定 SARS-CoV-1 的動物源。扎伊爾埃博拉病毒從未從蝙蝠身上分離出來,儘管有強烈的血清學證據表明蝙蝠是可能的宿主。

實驗室起源的合理途徑確實存在——但它們不同於大多數實驗室洩漏言論所依賴的基於工程改造的假設。武漢的實驗室可能是動物源性鏈條中的一箇中繼點,在該鏈條中,一名工作人員在野外取樣時被感染,或者在試圖從樣本中分離病毒時意外受到汙染。支援這些可能性的證據可能還會出現,並且代表了自然起源論者和實驗室洩漏理論家應該能夠達成一致的合法調查方向。但是對這些主張的支援不會在自我封閉的推理、電子郵件的斷章取義或毫無根據的建議中找到。具有諷刺意味的是,對實驗室洩漏假說的仇外工具化可能使合理的科學聲音更難提出和探索理論,因為太多的時間和精力都花在了控制陰謀論言論的負面影響上。

氣候科學的教訓表明,未能區分陰謀論推理和科學調查會導致公眾困惑、領導層行動不足以及科學家受到騷擾。它甚至有可能影響研究本身,因為科學家們被轉移到駁斥不正確的說法,並且在這個過程中,可能會給予他們比應有的更多的合法性。

我們必須預料到這種危險的分心將繼續存在。與 COVID 研究相關的科學家正在遭受辱罵,包括死亡威脅。當 Omicron 變種出現時,也出現了荒謬的陰謀論,認為它也是一種逃逸的、人為改變的病毒,起源於首次報告它的南非實驗室。人們只能假設,進一步的變種也可能歸咎於離發現地點最近的研究實驗室。如果我們選擇從中吸取教訓,我們就不會註定要不斷重複過去科學與陰謀論交叉點的錯誤。

*編者注(2022 年 2 月 18 日):此句在釋出後已編輯。它最初將美國知情權組織描述為一個反轉基因組織。