We 很可能將 21 世紀分為兩個部分:SARS-CoV-2 出現之前和之後。儘管數十年來一直警告可能發生致命的全球大流行病,但世界各地的公共衛生系統完全不堪重負。2019 年 12 月,首批 COVID-19 患者入住中國武漢的醫院,其中幾人死亡。許多美國人認為,即使中國未能在其本土控制住病毒,海洋的跨度也能保護他們。這種自滿的觀點忽略了一個事實,即先前由 SARS-CoV(嚴重急性呼吸綜合徵冠狀病毒)和 MERS-CoV(中東呼吸綜合徵冠狀病毒)引起的冠狀病毒爆發已蔓延到多個大陸;MERS-CoV 尚未根除。因此,SARS-CoV-2 在 2020 年初抵達美國海岸。公共衛生應對措施混亂且因地區而異。一些城市和州政府頒佈了居家令和口罩佩戴令。另一些則只是抱最好的希望。世界各地也發生了類似的場景。到 2022 年初,全球已有 580 萬人死亡。

儘管國家層面組織混亂,但早在新威脅抵達美國之前,醫療專業人員和研究科學家就已全力以赴對抗新威脅。兩年後,這項全球合作對冠狀病毒及其對人體的影響產生了前所未有的見解。我們開始瞭解為什麼 SARS-CoV-2 會導致疾病程度差異如此之大。有些人沒有症狀;另一些人則出現咳嗽或發燒。最嚴重的是,一部分患者患上危及生命的肺炎和一種稱為急性呼吸窘迫綜合徵 (ARDS) 的疾病。

研究人員現在知道,該病毒與 SARS-CoV 和 MERS-CoV 一樣,會誘發免疫系統失靈,由此產生的炎症可能導致 ARDS 和一系列危險症狀。現有的臨床測試清楚地表明,重症患者血液中免疫蛋白(白細胞介素 6、腫瘤壞死因子 α 和 C 反應蛋白)水平升高。在大流行病爆發幾個月後,廣譜免疫抑制藥物(如皮質類固醇潑尼松和地塞米松)在有限程度上取得的成功證實了人們的懷疑,即在病情最嚴重的患者中,免疫系統已進入過度炎症狀態。這些相同的抗炎治療方法已廣泛用於先前冠狀病毒爆發引起的嚴重感染。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續報道關於發現和塑造我們當今世界的想法的具有影響力的故事。

世界各地的實驗室都在調整其研究方向,以應對 COVID。在舊金山,Enable Biosciences 正在設計一種新的抗體檢測測試。圖片來源:Dai Sugano/MediaNews Group/The Mercury News 透過 Getty Images

我們現在知道,在一定比例的 COVID 患者中,不受控制的免疫反應會對全身造成損害,產生血栓、心臟損傷甚至器官衰竭。最嚴重的病例需要在重症監護室住院治療。標準的類固醇療法不足以治療重症 COVID:這些患者將需要更有針對性的治療。我們還迫切需要快速檢測,以檢查組織樣本中的生物學指標或生物標誌物,從而預測疾病的病程,例如,診斷為輕症 COVID 的患者發展為重症的可能性。

免疫系統失靈

開發生物標誌物和藥物治療方法需要深入瞭解 SARS-CoV-2 如何與全身細胞相互作用,以及免疫系統隨後如何對病毒的入侵做出反應。2020 年春季,我們的實驗室與許多其他實驗室合作,開始研究重症 COVID 病例背後的免疫反應失調。我們在開始時就知道,免疫系統會協調一系列複雜的事件來應對入侵的病原體。我們也知道,如果免疫反應中的任何步驟出現時間錯誤,都可能導致炎症水平過高,從而損害人體自身的組織。

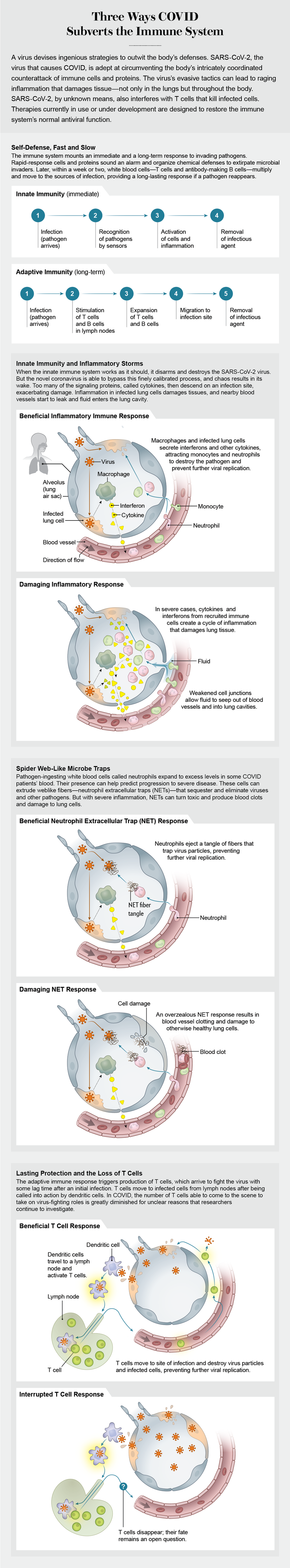

免疫系統擁有快速的緊急反應機制和較慢但持久的防禦機制,以對抗病毒、細菌、真菌和其他病原體。“先天性”免疫系統充當第一響應者。這些免疫細胞表面和內部的一些受體會感知入侵者,啟用使用稱為細胞因子的蛋白質的複雜訊號級聯。細胞因子會警告附近的細胞建立防禦,啟動受感染細胞的死亡或提高警報以引入其他型別的細胞因子。先天性免疫細胞還會召喚某些白細胞,以建立對病原體更持久的免疫力。在一兩週內,這些被稱為“適應性”免疫系統的成員透過增加高度靶向的抗體和 T 細胞的水平而變得活躍,這些抗體和 T 細胞最終會使入侵者失效或殺死入侵者。

在大多數 COVID 患者中,先天性免疫系統按其進化目的發揮作用,解除 SARS-CoV-2 的武裝並將其殺死。然而,在少數病例中,人體的反擊並未按計劃進行。當這種精心計時的訊號級聯出現偏差時,先天性免疫細胞的反應是產生過多的細胞因子。COVID 中多種訊號分子的過度產生類似於其他疾病中出現的“細胞因子風暴”,並且被認為是重症 COVID 的一個因素。研究表明,在大多數情況下,炎症與細胞因子風暴的炎症不同,即使它仍然對患者構成威脅。它可能導致 ARDS,從而對肺部或其他組織造成永續性損害。它還可能導致纖維蛋白(一種引起凝血的蛋白質)的積聚。如果這還不夠,它還會誘導液體從血管滲漏,從而引發呼吸衰竭。

病毒利用人類細胞的機制來繁殖自身。一種先天性免疫系統策略會削弱病毒的繁殖能力,但它似乎在對抗 SARS-CoV-2 時會動搖。2020 年,研究人員將注意力集中在一類稱為干擾素的細胞因子上,干擾素是第一道防線,可以阻止細胞中病毒複製的各個步驟。免疫系統快速產生 I 型干擾素 (IFN-I) 可能使病毒得到控制,並阻止疾病發展為輕度以上。但一些研究表明,在老年人或暴露於大量病毒的患者中,免疫系統的反應可能會滯後,從而使病毒繼續繁殖。此外,當干擾素最終出現時,它們可能會過度反應,刺激高水平的多種細胞因子的產生,從而導致炎症和重症。測量干擾素反應可能提供關於 COVID 病例是否會發展為危及生命的疾病的重要知識,並且可能為如何治療感染提供線索。

然而,科學仍在發展,免疫反應可能以多種方式出錯。例如,病毒可能會妨礙人體產生干擾素的能力。或者,由於遺傳因素,特定患者可能產生的 IFN-I 較少。甚至有可能出現人體免疫反應如此不穩定的情況,以至於產生針對 IFN-I 的抗體。我們和其他人已經研究了這些“自身抗體”的存在,將其作為長期 COVID 症狀的可能原因。檢測自身抗體可以作為預測患者病情是否會惡化的有用生物標誌物。有人假設,一些患者也可能受益於輸注實驗室製造的干擾素,並且此類治療的臨床試驗在 2020 年底正在進行中。

圖片來源:Jen Christiansen

炎症爆發

細胞因子風暴在前幾種冠狀病毒(SARS-CoV 和 MERS-CoV)的重症病例中成為頭條新聞,因此當 SARS-CoV-2 出現時,科學家們很自然地懷疑類似的機制在起作用。在大流行病早期,醫生確實在患者體內檢測到細胞因子升高,但這些蛋白質的量以及它們引發的後續炎症狀態與典型的細胞因子風暴不同。

在這些患者體內呼嘯而過的是高水平的細胞因子蛋白,根據接收它們的細胞的不同,可能會導致一系列結果,其中一些是有害的。一些細胞因子,如 IL-6、TNF-α、IL-1β 和 IL-12,會加劇炎症和組織損傷。西奈山伊坎醫學院的 Diane Marie Del Valle 及其同事報告稱,在紐約市地區近 1,500 名患者的血液中,其中一些細胞因子的水平顯著升高。該小組的研究結果表明,異常高水平的 IL-6 和 TNF-α 可以作為疾病嚴重程度和死亡的可靠預測指標。

我們在我們當時跟蹤的患者身上看到了同樣的變化。此外,我們的實驗室和其他實驗室開始認識到患者的細胞因子譜與典型的細胞因子風暴相比存在一些異常值。我們觀察到高水平的 IL-5 和 IL-17,這些細胞因子通常與抗病毒免疫活性無關。相反,這些細胞因子啟動了一種看似被誤導的反應——一種更適合寄生蟲和真菌感染的反應。我們尚未了解這種反應是否會對組織造成損害,或者只是轉移了人體抵抗病毒所需的資源。

在一些 COVID 患者中,我們還發現了趨化因子水平升高,趨化因子是細胞因子的一個亞類,可引導免疫細胞到達它們需要的部位。感染部位產生的高濃度趨化因子 CCL2、CCL7、CXCL9 和 IL-8 起到了集結號的作用。細胞因子和其他免疫信使不僅會造成區域性損傷,趨化因子還會從全身召喚細胞加入戰鬥。

為了確定組織損傷的來源,許多研究小組決定檢視血液和肺部的細胞。在免疫學領域,我們通常使用流式細胞術,這是一種允許我們用熒光抗體標記血液中細胞亞群的技術。使用這些標記物,我們的研究小組能夠檢測到患者體內迴圈的免疫細胞群體與健康捐贈者相比發生了顯著變化。兩種先天性免疫細胞型別——單核細胞和中性粒細胞——尤其豐富。

舉一個例子:在健康捐贈者中,單核細胞佔外周血單核細胞的 10% 到 20%,外周血單核細胞是一類常用的白細胞。但在 COVID 患者中,我們經常發現單核細胞的比例超過正常範圍的三倍或更多。

作為先天性免疫系統的一個組成部分,單核細胞通常在血液中巡邏,並首先到達現場以消除或隔離病原體。當它們感知到微生物威脅時,這些細胞可以透過分化成巨噬細胞和樹突狀細胞(特定型別的白細胞)來做出反應。巨噬細胞吞噬病原體和細胞碎片。樹突狀細胞識別並標記病原體,以便其他免疫細胞做出反應。

為了確保免疫系統不會過度反應,單核細胞的水平通常受到嚴格控制,但在重症 COVID 病例中,這種控制會喪失。在最糟糕的疾病結果中,單核細胞和巨噬細胞會浸潤肺部。當廖明峰和深圳國家傳染病臨床醫學研究中心的其他人(透過使用一種稱為支氣管肺泡灌洗或 BAL 的技術,從下呼吸道液體中取樣細胞)觀察重症 COVID 患者的肺部時,他們發現了大量的單核細胞和巨噬細胞。與其他一些研究結果一致,這兩種細胞型別都表達了與嚴重炎症中發現的水平相似的細胞因子。假設細胞因子(主要由單核細胞和巨噬細胞產生)是導致所有這些損傷的原因,那麼阻止其炎症活性的干預措施可能會預防嚴重感染。

我們的實驗室改造

2020 年 3 月 1 日,紐約市確診了首例 COVID 病例,最終成為美國任何城市中最具破壞性的社群獲得性感染系列之一。就在 80 英里外的康涅狄格州紐黑文,我們等待耶魯大學確認即將關閉的訊息,這發生在 3 月 18 日。在許多方面,我們最初的經歷與所有處於州封鎖下的美國人相似。本科生立即被送回家。博士後和研究生被禁止在關閉的實驗室工作。隨著冠狀病毒在全球蔓延,大學裡滿是訓練有素的科學家的部門被擱置——但時間不長。我們的生活即將發生巨大變化。

同樣地,學術界各個級別的科學家都在嘲笑和哀嘆我們研究生活與個人生活之間那條如蜘蛛網般細的界線。全球大流行病的到來抹去了我們這些選擇將研究方向轉向 SARS-CoV-2 的人的界線。患者的突然湧入和大流行病的緊迫性消除了計劃實驗或悠閒地閱讀論文的奢侈。我們迅速從研究癌症、皰疹和流感感染中的免疫反應轉向揭示其在 COVID-19 中的作用。當然,家庭生活也發生了天翻地覆的變化。

作為一個專門研究針對病毒感染的免疫反應的實驗室,我們準備貢獻我們的見解——或者至少是我們對免疫系統的瞭解以及我們在使用精密實驗室裝置方面的技能。在一陣忙碌的活動中,我們的機構開始與大學和耶魯紐黑文醫院多個學院和部門的醫生、護士和管理人員合作。一旦第一批患者開始湧入,我們就有機會為幫助理解 SARS-CoV-2 如何使人生病做出貢獻。

我們新成立的團隊名為 IMPACT(Implementing Medical and Public Health Action against Coronavirus CT,即實施針對冠狀病毒的醫療和公共衛生行動),每天進行多次 PCR(聚合酶鏈反應)測試,以補充我們地區檢測疑似 COVID 病例的能力。與商業檢測機構報告的兩週週轉時間相比,我們的速度非常快,樣本在下午早些時候到達,結果在不到 12 小時後即可獲得。儘管我們當時沒有意識到,但這種速度將成為實驗室研究的新常態,並且僅代表我們轉向 SARS-CoV-2 研究的第一步。

學術研究通常以較慢、更審慎的節奏進行,但在 COVID 時代進行科學研究要求我們在更短的時間內同樣謹慎。我們努力參與 PCR 檢測的行動發展成為對 SARS-CoV-2 感染患者體內發生的免疫細胞變化進行全面研究。我們每天都會收到成批患者的血液,並在數小時內將這些深紅色試管轉化為硬資料。對於每位患者,我們大約每四天採集一次樣本,並在幾個月的時間裡,我們將這些每日快照組合成免疫系統對抗 SARS-CoV-2 的全面記錄。最重要的是,我們即時瞭解了是什麼將一次糟糕的感染變成了致命的感染。

與此同時,在世界各地,其他實驗室也在競相進行類似的實驗。正如您可以預料的那樣,這些並行的努力可能會產生可比較的資料,並且——比您希望的更頻繁——產生相互衝突的數字。但在處理患者時,驗證一個實驗室的發現與另一個實驗室甚至更多實驗室的工作至關重要。

人們是獨一無二的,他們的醫療方法、潛在疾病以及我們無法準確跟蹤的其他因素(例如他們接觸了多少病毒)也是如此。全球研究人員得出相似的結論,這證明了我們科學事業的穩健性。

大流行病也改變了我們傳播研究結果的方式。科學家們沒有等待數月才能在同行評審期刊上發表他們的工作,而是透過 BioRxiv 和 MedRxiv 等預印本伺服器快速分享他們的研究結果。這實現了即時快速的資訊和想法交流,並在一夜之間改變了學術出版慣例。COVID 帶來了基礎研究開展方式的根本性轉變。—A.I. 和 P.W.

如果細胞因子確實是重症 COVID 的主要驅動因素,那麼嘗試降低患者體內的細胞因子水平是合乎邏輯的。有一些藥物可以做到這一點:例如,託珠單抗是一種治療藥物,可以阻斷主要細胞因子 IL-6 的受體停靠。不幸的是,託珠單抗臨床試驗的結果在改善疾病結果的證據方面喜憂參半。因此,越來越多的科學家和臨床醫生開始超越細胞因子風暴,以尋找對 COVID 中破壞性過度炎症反應的更完整解釋。

COVID 免疫病理學的另一個促成因素可能是一種稱為緩激肽的肽或小蛋白質。透過重新分析患者 BAL 樣本的肺液資料,田納西州橡樹嶺國家實驗室的 Michael R. Garvin 及其同事提出了一個假設,即緩激肽可能與細胞因子一樣,誘發炎症反應。事實上,這些“緩激肽風暴”可能會被炎症性細胞因子加劇。過量的緩激肽可能導致血管大量擴張,並導致 COVID 患者出現的許多令人驚訝的症狀,例如心律失常和心臟驟停。研究人員還開始發現重症患者體內透明質酸的產生量大幅增加。這種分子的聚集體可以容納驚人的水量。對嚴重飽和的肺部進行的屍檢分析表明,這些情況與血管滲液相結合,已被證明對某些患者是致命的。

緩激肽參與 COVID 仍需進一步證實。直接測量該肽仍然極其困難。但一項探索性研究中使用緩激肽受體抑制劑艾替班特取得了一些成功,這為緩激肽水平降低可能減輕重症的假設增添了分量。

流氓微生物陷阱

緩激肽也出現在患者血液中發現的另一種炎症通路中。吞噬病原體的中性粒細胞可以啟用緩激肽的產生。包括我們自己在內的各個實驗室都發現一些患者的血液中中性粒細胞豐富。COVID 患者血液中高迴圈水平的稱為 IL-8 的細胞因子可以將中性粒細胞吸引到感染部位(包括肺部),並有助於增加這些細胞的數量。至關重要的是,住院第一天中性粒細胞升高可靠地預測了隨後進入 ICU。

最近的論文表明,為什麼中性粒細胞可能是 COVID 病理學中的罪魁禍首。這些細胞會擠出中性粒細胞胞外陷阱 (NET),NET 由 DNA 網、抗菌蛋白和酶組成,可隔離和殺死病原體。不幸的是,NET 也會損害組織。

觀察肺部屍檢標本,德國弗里德里希-亞歷山大大學的 Moritz Leppkes 及其同事發現,聚集的 NET 顯著阻塞了小血管。他們還在腎臟和肝臟樣本的血管中觀察到 NET。除了物理阻塞外,NET 還會降解抑制血液凝固的蛋白質,從而導致重症病例中高水平的凝血。考慮到這些聚集體的可能作用,麥吉爾大學宣佈了一項囊性纖維化藥物的初步研究,該藥物可以剪斷 NET 中的 DNA。

這些不同的研究表明,SARS-CoV-2 使免疫系統轉而攻擊自身。先天性免疫防禦——細胞因子、單核細胞、中性粒細胞和其他——失控。適應性免疫系統也失調。一些 COVID 患者與健康個體之間最明顯的差異之一是 T 細胞的急劇減少,T 細胞是長期適應性免疫的關鍵組成部分。

研究人員觀察到,中度疾病患者的 T 細胞行為與重症患者的 T 細胞行為不同。通常,靶向特定入侵者或抗原的 T 細胞群會為了保護措施而變得更加豐富,但重症患者的情況並非如此。

T 細胞有兩種型別:直接消除病毒感染細胞的 T 細胞和在接收到細胞因子的訊號後協調對入侵者反應的 T 細胞。在住院的 COVID 患者中,兩種型別的細胞水平都已觀察到下降,但這種情況也發生在其他呼吸道感染中。然而,細胞水平的下降持續了異常長的時間——在某些 COVID 患者中長達數週。從對其他呼吸道病毒的研究中,我們知道 T 細胞可以從血液進入受感染的組織。這些病毒患者表現出趨化因子水平升高,例如 CXCL9 和 CXCL10,它們將 T 細胞引導至感染部位。雖然我們在 COVID 患者的血液中發現了大量的趨化因子,但我們沒有發現類似數量的 T 細胞。

許多研究調查了重症 COVID 患者的肺部,病毒已在那裡定居。研究人員使用一種稱為單細胞 RNA 測序的基因測序方法,鑑定了免疫細胞的幾個亞群,包括大量的 T 細胞簇。但這發現並沒有提供完整的解釋。這些肺部實驗和觀察多個器官的屍檢研究都無法解釋血液中 T 細胞總數偏低的原因。很可能是這些丟失的細胞只是死亡了,事實上,許多研究小組已經發現了支援這一結論的證據。

那麼 T 細胞是如何消失的呢?COVID 患者的 T 細胞數量增加,這些 T 細胞帶有受體,表明這些細胞容易過早死亡。另一種可能性是骨髓可能無法產生足夠的前體細胞來產生 T 細胞,這可能會減少成熟細胞的 pool。對衰老和其他疾病的研究已確立了確鑿的證據,表明細胞因子調節骨髓 T 細胞的產生。儘管存在相同的炎症性細胞因子,但尚未在 COVID 中明確證明存在類似的聯絡。最後,病毒本身有可能直接殺死 T 細胞。測試這些相互競爭的假設可能會導致增強 T 細胞數量的療法。

在 COVID 中看到的許多嚴重免疫學表現——細胞因子急劇升高、浸潤肺部的炎症細胞、NET 和白細胞數量減少——都出現在其他嚴重的病毒性呼吸道感染中。SARS-CoV-2 提出了其自身的特殊挑戰。突出的是其在症狀前階段和從未出現症狀的人群中的空前傳播。

導致 2003 年流行病的 SARS-CoV 病毒在症狀出現後 10 天達到相對較晚的病毒峰值。MERS-CoV 的病毒載量在症狀出現後 7 到 10 天達到峰值。但 SARS-CoV-2 的病毒載量達到峰值的時間更早,甚至可能在症狀開始之前。早期峰值轉化為症狀出現之前極高的病毒水平(對大多數人來說,這發生在暴露後四到五天)。這些數字意味著感染者可以在感到喉嚨有點癢之前傳播大量的病毒。

COVID 症狀中涉及的廣泛器官系統似乎在呼吸道病毒中也是獨一無二的。SARS-CoV-2 會導致嗅覺喪失、腦霧、胃腸道問題、血栓、心血管問題甚至“COVID 腳趾”。該病毒還會感染大腦中的神經元。在康復者中,組織損傷可能會持續數月。

這些觀察結果可能並不完全令人驚訝。構成血管的三種細胞型別——內皮細胞、周細胞和血管平滑肌細胞——遍佈每個組織。所有這些細胞都佈滿了 ACE2 受體,SARS-CoV-2 透過該受體進入細胞。它們實際上為 SARS-CoV-2 鋪設了歡迎墊。更糟糕的是,細胞因子和緩激肽風暴會損害由這些細胞組成的組織。

即使早期的冠狀病毒 SARS-CoV 使用相同的受體並可能引起細胞因子風暴和 ARDS,但關於 COVID 引起的嚴重肺外損傷的報告很少。這些病毒的基因匹配度為 80%;有理由懷疑它們基因組中另外 20% 的差異導致了它們之間的差異。但一個更簡單的解釋可能是,SARS-CoV-2 的感染人數是其同名前輩的 50,000 多倍,並且在世界科學界眾目睽睽之下這樣做。

過去兩年的發現和創新證明了科學家和醫療專業人員的奉獻精神。研究和醫療界從未像現在這樣團結一致地努力——從實驗室到患者床邊的轉變也從未如此迅速地進行。在 COVID 之後很久,這一遺產將保留下來,這些創新將持續存在,以應對未來的大流行病。