禿鷹在空中懶洋洋地盤旋,一隊遊客沿著步道走進科羅拉多州的雲杉峽谷。遊客們小心翼翼地走著,沿著一系列之字形道路,到達北美洲最不可思議的村莊之一——一個由住宅區、儲藏室、防禦塔和儀式空間組成的迷宮,所有這些都藏在懸崖面上的一個大裂縫中。

當古代農民在公元 1200 年左右建造這些結構時,他們沒有任何現代機械來建造遊客步道。相反,居民們不得不沿著危險的道路搬運數千噸砂岩塊、砍伐木材和其他材料,以建造位於梅薩維德國家公園的被稱為雲杉樹屋的定居點。

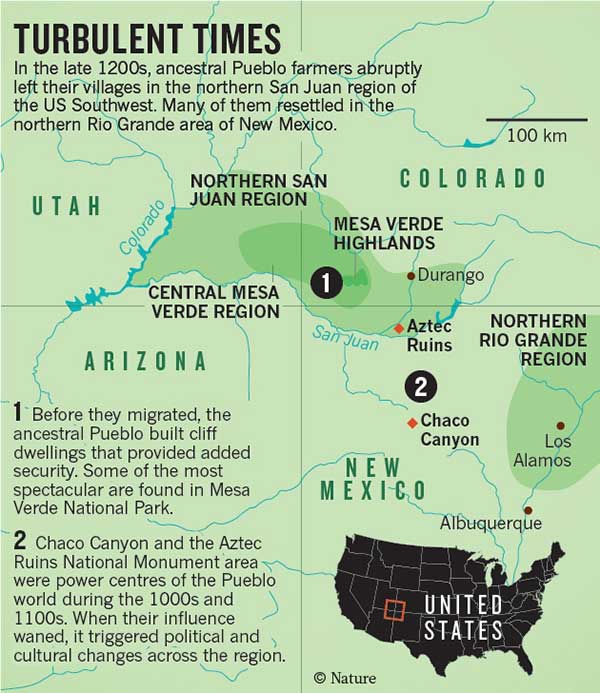

“人們為什麼要住在這裡?這是一個重要的問題。這裡不是一個容易到達的地方,”印第安納州聖母大學的考古學家唐娜·格洛瓦茨基在廢墟中走動時說。更令人費解的是他們在那裡定居之後發生了什麼。村民們在懸崖邊的房屋裡只住了一小段時間,然後所有人突然收拾東西離開了。居住在美洲西南部四角地區的其他農民也是如此,那裡是科羅拉多州、新墨西哥州、猶他州和亞利桑那州等現代州(見“動盪的時代”)。

支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞事業 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保關於塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

總而言之,在 1200 年代中期到 1285 年之間,將近 30,000 人從該地區消失了,使其成為人類歷史上記錄在案的最偉大的消失事件之一。曾經是北美人口最稠密的地區之一,幾乎立刻變成了一片鬼域。

長期以來,考古學家一直在思考是什麼驅使這些農民,即普韋布洛人的祖先,離開了他們的家園和農田。“這是西南部乃至世界史前史的標誌性問題之一,”科羅拉多州科特斯市烏鴉峽谷研究所執行副總裁、考古學家馬克·瓦里恩說。早期的學者指責遊牧民族,即阿帕奇人和納瓦霍人的祖先,暴力地驅逐了這些農民。在過去的幾十年裡,主要的解釋已轉向氣候——1270 年代發生的嚴重乾旱和寒潮。

但是,格洛瓦茨基、瓦里恩和其他研究人員的一系列研究揭示了一個更為複雜的答案。科學家們使用了詳細的考古分析、精細的氣候重建和計算機模型來模擬普韋布洛祖先家庭將如何應對他們的環境。跨學科戰略使研究人員能夠以前所未有的水平研究史前社會變革。“我們在這方面的考古細節非常詳盡。無與倫比的細節,”科羅拉多大學博爾德分校的考古學家史蒂夫·萊克森說。

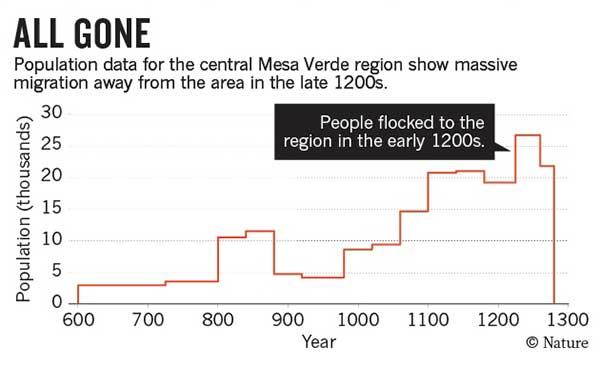

正在浮現的情況是一個被麻煩動搖直到最終崩潰的社會。在梅薩維德村莊空無一人之前的一個多世紀,政治動盪和一場巨大的乾旱破壞了整個普韋布洛祖先的世界。成千上萬的人從附近的地區搬到梅薩維德地區,使該地區的農業能力緊張,並侵蝕了既定的文化傳統。這導致了進一步破壞社會的暴力衝突,促使一些人離開。當 1200 年代後期再次發生乾旱時,剩餘的人口大規模離開了。

政治不穩定、文化衝突、暴力、過度擁擠和乾旱。普韋布洛祖先遇到的許多挑戰在 2015 年似乎非常熟悉,當時數十萬移民從中東和非洲逃往歐洲。當格洛瓦茨基回顧七個多世紀前在雲杉樹屋發生的事件時,她看到了許多相似之處。“出現瞭解體,以及這個政治制度的崩潰。這是一種拒絕,他們說,‘我們不能再以那種方式生活了。必須有更好的方式’。”

石工

是偶然的機會將格洛瓦茨基帶入了普韋布洛祖先的世界。在開始讀研究生之前,她在梅薩維德國家公園找到了一份夏季護林員的工作,在那裡她愛上了那裡的風景和考古學。在過去的 23 年裡,她斷斷續續地研究該地區的古代人口。

在雲杉樹屋,格洛瓦茨基拿出一張地圖,顯示了她正在幫助公園進行的建築分析的最新結果。這項工作非常艱苦——研究人員有時會坐在砂岩牆前幾天,研究砂漿和岩石,以弄清楚該結構最初是如何建造的,然後隨著時間的推移是如何改變的。

漸漸地,一個村莊的歷史已經形成,表明人們在 1200 年左右在凹室裡建造了第一批房間,並一直增加到最後一位居民在 85 年左右之後遺棄該地點。研究人員可以透過分析天花板中木製支撐梁的樹木年輪圖案,然後將它們與該地區已建立的樹木年輪年表進行匹配,將建造日期縮小到一兩年內。

儘管這項工作性質乏味,格洛瓦茨基說它永遠不會失去吸引力。“有些房間是完全完好無損的,你可以站在裡面——它們是在 1240 年代建造的。在這個國家,能夠站在那時建造的東西中真的很神奇。”

懸崖住所是公園史前普韋布洛居民的最後手段。當農民在公元 600 年左右首次到達該地區時,他們定居在峽谷上方肥沃的高地上,這讓他們更容易到達他們的田地。但是到了 1200 年,一些事情開始迫使他們越過邊緣,進入砂岩懸崖中自然形成的大凹室。

由於一項名為鄉村生態動力學專案 (VEP) 的重大跨學科努力,有關這一轉變的見解正在浮現,該專案於 2002 年啟動。這項耗資近 250 萬美元的倡議由美國國家科學基金會資助,正在評估社會和環境因素如何影響大約從 600 年到 1300 年史前普韋布洛農民的人口,VEP 的首席研究員兼普爾曼華盛頓州立大學的考古學家蒂姆·科勒說。

在一項研究中,該團隊利用該地區豐富的考古歷史編制了一個包含 18,000 個史前遺址的資料庫,這使他們能夠測量人口及其隨時間的變化。有了如此龐大的資料庫,研究人員可以檢視平均約 40 年的狹窄時間段內的人口變化。

來源:S. Ortman J. Archaeol. Meth. Theor. http://doi.org/8t6 (2014)。

“世界上沒有多少地方的考古學家可以在如此離散的時間片中觀察變化,”VEP 的共同首席研究員瓦里恩說。分析表明,人們至少在乾旱來臨前 15 年就開始離開梅薩維德地區。“看起來最終的人口減少始於涓涓細流,最終以洪水告終,”科羅拉多大學博爾德分校的考古學家斯科特·奧特曼說,他為該專案的人口分析開發了模型。

VEP 的另一部分研究了農民是如何養活自己的。研究人員使用來自樹木年輪資料的溫度和降水估計值,建立了一個模型,該模型顯示了社群每年可以在哪裡種植玉米(玉米),玉米是他們的主要食物來源。科勒說,對這種“玉米生態位”的計算很好地解釋了有多少人定居在不同的地區。

該團隊的最新資料顯示,當生長條件改善時,人口密度激增,在某些地區翻了一番以上。但是有一個地方違背了這種模式:梅薩維德國家公園。當耕種變得更容易時,人們實際上從該地區搬走了。而且,矛盾的是,當情況變得艱難時,更多的人搬了進來。

科勒和他的同事認為,這些移動模式與地形有關。公園比周圍的景觀要高,因此降水更多。而且由於高地向南傾斜,冷空氣會流走,使梅薩維德比周圍的低地更溫暖。因此,當該地區面臨乾旱或寒潮時,農民會聚集在更可靠的梅薩維德地區——科勒說,這是研究人員此前沒有意識到的。“人們在這個地區工作了 100 年,我認為他們從未意識到這一點,”他談到這種氣候模式時說。

懸崖宮是梅薩維德國家公園的一個普韋布洛住所,在 1200 年代是一個繁榮的村莊。圖片來源:Ken Lund/Flickr, CC BY-SA 2.0

虛擬現實

VEP 研究人員還構想了一個過去的虛擬版本。該團隊構建了一個景觀的計算機模型,然後在其中播種了可以種植玉米、狩獵、收集水和木材並在無法獲得足夠資源時遷移到新地點的家庭。透過將模擬與考古記錄進行比較,研究人員可以檢查可能驅動古代人口遷移的因素。“這真的是一種新的考古學方法,”瓦里恩說。

科勒說,他有時會在模擬過程中開啟圖形,以觀察代表家庭的點陣的行為。它們最初隨機分散,四處奔波,直到它們的居民能夠收穫足夠的資源。然後,它們形成定居點,這些定居點迅速發展到無法再維持自己的地步——因此這些家庭再次遷徙。但是科勒可以觀看的時間是有限的。“即使在現代快速處理器上,當代理達到數千個時,速度也會減慢,它不再有趣了,”他說。

透過將模擬結果與實際人口資料進行比較,研究人員發現在 1100 年代和 1200 年代期間出現了一些有趣的差異。在模型中,農民在景觀中的分佈範圍比實際情況更廣。因此,似乎有某種因素導致真實的古代普韋布洛人比預期更緊密地聚集在一起。

科勒和他的同事們想知道恐懼是否可能是一個因素。為了找出答案,他們查閱了考古文獻,並透過統計有多少骨骼有手臂骨折、顱骨骨折或其他與侵略行為一致的跡象,來追蹤該地區隨著時間推移的暴力程度。有些人顯然死於大屠殺,甚至在某些地點發現了食人行為的證據。

研究人員去年報告說,在 600 年到 1000 年之間,梅薩維德地區相對和平,但暴力事件發生率在 1000 年代中期上升,並在 1200 年代後期再次飆升,就在古代普韋布洛人離開之前。“我們發現,人們比模型預測的聚集程度更高,尤其是在地表暴力事件頻發的時候,”科勒說。

考古學家對使用基於主體的建模持有一些懷疑態度,但科勒表示,在這種情況下,這種建模非常有用:模擬結果與真實資料之間的不一致促使研究人員以新的方式看待暴力。“這種脫節為我們指出了有趣的問題,”他說。

大多數研究人員認為,大多數暴力行為發生在古代普韋布洛人社群內部:一個村莊為了食物資源攻擊另一個村莊,或者鄰居之間互相攻擊。在某些時期,超過一半的骨骼都有外傷跡象。“他們是我們研究過的最暴力的社會之一,”科勒說。

但他們的所有麻煩並非都來自內部。在梅薩維德地區普韋布洛人離開前不久,在大屠殺遺址中出現了一些不同尋常的拋射物尖端,因此,入侵的遊牧民族可能在迫使農民離開家園方面發揮了作用。

在 VEP 專案的下一階段,研究人員計劃研究糧食短缺如何導致暴力。新版本的基於主體的模型比上一版本更復雜,允許家庭形成社會群體,相互競爭以獲得農業用地。領導者可能會出現,群體之間可能會爆發戰鬥,人們可能會從梅薩維德遷移到新墨西哥州南部更遠的地區,許多古代普韋布洛人被認為在那裡重新定居。

這一切都意味著處理能力的大幅提升,因此該團隊將在未來的模擬中使用超級計算機,計劃在今年晚些時候或明年初進行。科勒說,在該領域中,以前從未做過如此規模的研究。“考古學家並沒有作為高效能計算環境使用者的聲譽,”他說。“但我認為這不會是這種工作的終點。”

在雲杉樹屋的廢墟中,格洛瓦茨基採用了不同的方法。作為 VEP 專案的合作者,她並沒有忽視乾旱和短暫生長季節的重要性。但她專注於其他一些也給古代普韋布洛社會帶來壓力的因素。

線索就在填滿雲杉峽谷凹室的房屋中。建築文獻專案讓格洛瓦茨基瞭解到,那裡的居民和今天紐約或倫敦的人一樣,不斷更新他們的房屋。“即使當他們住在那裡的時候,他們也在進行改造,增加牆壁和門,並進行所有這些改造。”

文化衝突

其中一些改動指向了戲劇性的事件。在 1200 年代中期,與一個創始家族相關的建築物被燒燬:在一個房間和一個基瓦(一個充當家族儀式空間的圓形凹陷處)中可以看到火災損壞。格洛瓦茨基說,這場火災似乎不是偶然的。相反,它可能是所有權儀式變更的一部分,或者可能反映出有人將原始氏族之一驅逐出去。“至少,這表明在使用這些結構的氏族或家族中,或在當地的部分領導層中,發生了一些重大變化。”

凹室中的其他房間也被燒燬,包括一座可能用作防禦結構的塔樓。她說,總而言之,這些建築證據提供了村莊內部摩擦的詳細檢視。“發生了一些衝突,人們可能離開了,新來的人接管並改造了這些空間。”

在普韋布洛地區周圍,有許多跡象表明在 1200 年代前後發生了文化變遷。格洛瓦茨基與其他一些考古學家認為,這種調整與當時世界那一部分地區政治忠誠的轉變有關。

在 1000 年代中期和 1100 年代初期,普韋布洛人的權力中心位於梅薩維德地區以南約 150 公里的新墨西哥州查科峽谷。在 1100 年代,查科政治秩序的延伸出現在一個現在被稱為阿茲特克遺址國家紀念碑的地點,該地點位於梅薩維德的中途。查科-阿茲特克文化是社會分層的,精英們住在大型住宅中。在北部的村莊中發現了小型精英“大房子”,這揭示了查科-阿茲特克政治秩序的廣泛影響。

然後,1130 年到 1150 年之間的一場可怕的乾旱顯然削弱了該秩序,出現了新的實踐型別。在梅薩維德地區,一些社群建造了更具包容性的空間,例如開放的廣場,他們還拆除了部分大型基瓦的屋頂,允許更廣泛地參與儀式。

公共和儀式空間的變化表明了查科-阿茲特克政體的衰落,該政體以前統一了普韋布洛世界。“正在發生的是,你正在經歷這種瓦解和分裂,”格洛瓦茨基說。這可能導致了暴力的增加,並促使農民從高地村莊走向沿懸崖面的更安全的凹室。

這些政治動盪也可能部分解釋了為什麼人們在 1270 年代中期乾旱襲擊之前幾十年就開始放棄梅薩維德地區。她說,政治不穩定、社會動盪,然後是糟糕的氣候,這實在難以承受。“情況變得非常糟糕和令人不愉快,他們想逃離那裡。”

科勒看到了與九世紀古典瑪雅文明的崩潰以及今天中東發生的事件的相似之處。對於梅薩維德的遷徙,研究人員不僅可以詳細瞭解人們離開的原因和時間,還可以瞭解之後發生的事情。“我們需要更好地瞭解移民流動,”他說。“我們擁有長遠眼光的優勢。”

尋求和平

無論是什麼迫使普韋布洛人背井離鄉,數以萬計的人都離開了四角地區,去尋找更好的生活。而且很多人顯然找到了他們想要的東西。當遷徙開始時,古代普韋布洛人向幾個不同的方向遷移:一些向西南遷移到亞利桑那州,一些向南遷移到新墨西哥州南部。考古學家長期以來一直懷疑,許多人在新墨西哥州北部的格蘭德河沿岸定居,該地區位於梅薩維德地區東南方向數百公里處。人口資料支援了這一假設,資料顯示格蘭德河地區變得更加擁擠;VEP 研究表明,在 1250 年到 1300 年之間,該地區的人口從 8000 人增加到 18000 人。奧特曼說,到 1300 年代初期,人口已接近 25000 人。

當他們在新的家園定居時,梅薩維德人徹底告別了他們過去的生活。科勒、奧特曼及其同事的分析表明,暴力事件發生率比以前低得多。普韋布洛人也做出了社會變革。“移民似乎並沒有試圖延續四角地區的社會和傳統。他們試圖將它們拋在身後,”奧特曼說。在 1300 年之後出現的普韋布洛村莊反映了一種更具社群性的社會型別,多個家庭共享基瓦,居民聚集在開放的儀式空間中。

研究過查科峽谷和阿茲特克遺址的精英住宅的萊克森說,政治也發生了變化。“他們擺脫了所有的貴族和國王,並且再也沒有了。他們想出瞭如何在沒有這種機構的情況下管理村莊。”

即使在今天,西南部普韋布洛村莊仍然秉持著一種平等主義的社會。奧特曼從崩潰後普韋布洛文化的演變中找到了靈感。“普韋布洛人不得不創造那些反映他們過去奮鬥的價值觀和制度,”他說。

而且,這種制度非常成功。他說,普韋布洛村莊比大多數其他美洲原住民社群保留了更強的文化和語言。“在梅薩維德遷徙之後出現的一些普韋布洛人已經能夠承受 500 年的歐洲殖民統治,”奧特曼說。“可以說,這些社群比世界上幾乎任何其他社會(當然是在美國境內)都更好地經受住了歐洲殖民統治。”

在雲杉樹屋,格洛瓦茨基看到了這些傳統依然多麼強大。就在幾周前,她參加了一個研討會,其中一些老師是普韋布洛人,他們演示瞭如何研磨玉米。即使是這種平凡的家務也帶有了精神維度,因為老師們向曾經居住在懸崖住所的祖先獻祭。對於現代普韋布洛人來說,這些有數百年曆史的建築並非廢棄的遺蹟,而仍然迴盪著先人的靈魂。

“那真是一個美好的時刻,”格洛瓦茨基說。“我認為讓普韋布洛文化真正有趣且可能獨一無二的是普韋布洛歷史的漫長弧線。我們可以從中瞭解到一個社會如何面對真正困難的時期、逆境,以及如何從根本上重組和改造他們的文化。”

本文經許可轉載,最初於 2015 年 11 月 3 日釋出。