去年,一個引人注目的影片在網際網路上廣為流傳。影片中,男性體育迷們一個接一個地坐到一位女體育記者的對面,這位女記者一直是濫用和厭女推文的目標。每個男人都必須向收到這些資訊的女人大聲朗讀這些資訊。其中少數可以刊印的例子是:“我希望你的男朋友揍你。” 這個專案由一個名為“Just Not Sports”的網站發起,目的是迫使這些男人體驗“女性在體育界日復一日遭受的令人震驚的網路騷擾”。透過剝奪社交媒體的保護性匿名性,這項練習有力地傳達了一個資訊:如果有些話太冒犯以至於無法當面說出口,那麼它也太冒犯以至於無法打字。男人們在閱讀時明顯感到痛苦。他們在椅子上不安地扭動著。其中一個人看起來像是被人打了一拳。每個參與的男人似乎都對遭受如此惡劣的謾罵有了更好的認識。

這項練習的核心在於闡釋了同理心的表現形式:分享他人感受的能力——當您觀看走鋼絲的人試圖穿越尼亞加拉大瀑布時,感到一陣陣恐懼;或者因為您緊張的孩子即將在獨奏會上表演而感到緊張。在 18 世紀,經濟學家亞當·斯密是最早命名這種情感的人之一,他稱之為“同情心”——即您看到發生在另一個人身上的事情也發生在您自己身上的感覺。德國人稱之為Einfühlung,意思是“感同身受”。然而,同理心不僅僅是分享感受。

十五年的神經科學研究使大多數科學家將同理心視為一個傘狀術語,涵蓋三個主要組成部分。情感同理心——分享他人的感受並與其行為狀態相匹配(例如,當別人走鋼絲時感到害怕)——是一種生物反應,在許多不同物種中都能發現,它在親代撫育和群體生活的背景下進化而來。認知同理心,也稱為視角採擇或心理理論,是指思考和理解他人感受的能力。而同情關懷,或同情心,則增加了對他人痛苦採取行動的動機。總而言之,這些組成部分是我們社會生活的基本要素。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮訂閱以支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。 透過購買訂閱,您將幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和思想的具有影響力的故事的未來。

斯坦福大學的心理學家賈米爾·扎基說:“人們產生同理心是因為它對於建立親密關係或與人交往至關重要。” 解開這些組成部分——甚至決定是否應該解開它們——一直是一項棘手的任務。 艾默裡大學的靈長類動物學家弗朗斯·德瓦爾是該領域的先驅,他在 2008 年的一篇論文中將同理心描述為“俄羅斯套娃”,“核心是簡單的機制,外層是更復雜的機制和視角採擇能力。” 其他人則持另一種觀點,專注於差異,並傾向於更狹隘的解釋。

這些不同的定義佔據了最近關於同理心的公開辯論的中心,這主要是由耶魯大學心理學家保羅·布盧姆去年出版的著作《反對同理心》引發的。布盧姆花費了大量篇幅來具體說明他不喜歡哪種同理心:認知同理心很好,但他認為情感同理心是道德行為的糟糕基礎,他認為“沒有情感同理心我們會更好”。我們無法擺脫情感同理心——但布盧姆說得有道理。同理心並不總是好的。甚至德瓦爾也在 2009 年的一本書中承認,“同理心和善良之間沒有必然的聯絡。” 在某些情況下,同理心會導致情緒困擾,而且它自然而然地偏向於與我們最親近的人,而遠離其他人。

作為一個社會,我們通常不這樣認為。 2006 年,巴拉克·奧巴馬在著名地譴責社會的“同理心赤字”時,並沒有談論同理心的負面影響。而轉向“同理心培訓”的僱主(在學校、醫院、公司和警察部門尤其受歡迎)是為了解決問題,而不是製造問題。然而,同理心與生俱來的偏見是唐納德·特朗普當選後美國社會出現嚴重分裂的核心所在。 扎基說:“嘗試站在他人的角度思考,真正理解你傷害過的人或你厭惡其觀點的人的經歷,是非常困難、痛苦和不舒服的。”

隨著對同理心研究的成熟,正在出現的是對一種細緻入微且複雜的情感的更成熟的看法,這種情感通常取決於其表現的特定背景。 心理學家和神經科學家希望更好地瞭解同理心是如何運作的:何時對我們有利,何時對我們不利。 好訊息是,從廣義上講,同理心不是一種流行的心理學人工產物。 事實上,它可以透過培訓來學習,作為解決爭端的一種手段。 但教授同理心需要謹慎。 賓夕法尼亞大學和平與衝突神經科學實驗室主任、認知神經科學家埃米爾·布魯諾正在研究同理心在衝突解決中的作用,但他警告說:“我們需要了解陷阱並進行測試,以確保它們不會產生諷刺效果。 然後我們可以利用這些資訊來構建更有效的干預措施。”

一種多層次的現象

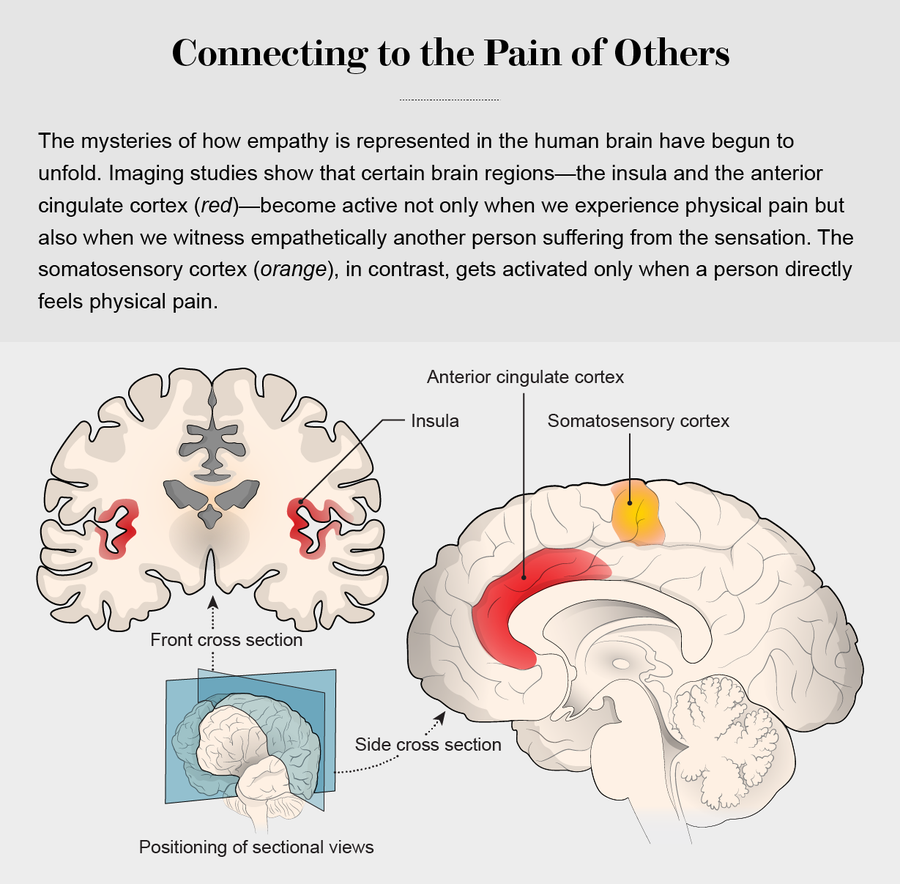

心理學家對同理心感興趣已有數十年,但引入神經科學來研究這種情感的方法還處於起步階段。 最初十多年的工作重點是建立獨立但又相互作用的神經網路,這些網路是情感同理心和認知同理心的基礎。 2004 年,現在在德國萊比錫馬克斯·普朗克人類認知與腦科學研究所的神經科學家塔尼亞·辛格和她的同事在《科學》雜誌上發表了一篇開創性的論文,該論文比較了一個人經歷疼痛時的腦活動與同一個人在觀察到所愛之人經歷疼痛時的腦活動。 16 名女性在接受功能性磁共振成像掃描時,她們的男性伴侶坐在附近。 透過電極向其中一方或另一方施加不同程度的疼痛刺激。 當女性的伴侶感到疼痛時,會有一個訊號提醒她們。 女性大腦的某些區域僅在自己感到疼痛時才會被啟用,但另一些區域(最顯著的是前腦島和前扣帶皮層的部分割槽域)無論誰在疼痛都會被啟用。 同理心激活了疼痛網路的感情或情感部分,但沒有啟用疼痛的身體感覺。 該研究以及隨後的許多影像學研究表明,我們同理心的核心能力始於大腦表徵我們自身內部狀態的方式,並進化為包括我們對他人的感受的感知。

相比之下,認知同理心代表了理解和推理另一個人狀態的更費力的努力,這種能力也稱為心理化或心理理論。 它在兒童一歲左右時出現,並持續發展到成年期。 大腦的心理化網路一直顯示包括顳上溝、顳極和顳頂交界處。 另一個區域是額葉後面的內側前額葉皮層,它與思考自己有關。 同情關懷激活了另一個網路。

當同理心的某個方面缺失時,其作用最為明顯。 患有自閉症譜系障礙的人幾乎沒有能力站在別人的角度思考。 另一方面,精神病態者理解別人的感受,但嚴重缺乏同情關懷。 芝加哥大學的神經科學家讓·德塞蒂和他的同事基思·J·約德在 2016 年的一項研究中寫道:“他們知道是非對錯,但不在乎。” 德塞蒂領導的多項研究發現,精神病態程度高的人在大腦中與同理心相關的區域顯示出神經元和神經活動之間的異常連線。

最近,在他們 2016 年的研究中,德塞蒂和約德評估了 265 人的同情關懷、精神病態和對與正義感相關的道德問題的敏感度。 然後,參與者考慮了八種情景,並被問及以特定方式行事的可允許程度。 例如,在趕一輛不常來的公共汽車時,不停車幫助一位抱著小孩的婦女,她的錢包撒了東西,這樣做是否可以接受? 研究發現,認知同理心而非情感同理心可以預測對他人的正義感。 那些“冷酷無情”(衡量精神病態的一個指標)程度高的人最不受正義感、個人對不公正的感知或對感知到的不公平的反應強度的驅動。 研究人員得出結論:“與強調與他人的不幸進行情感分享相比,鼓勵視角採擇和推理[認知同理心]以引發對他人的關懷可能更有效。”

致謝:塔米·托爾帕;來源:“對疼痛的同理心涉及疼痛的情感成分而非感覺成分”,作者:塔尼亞·辛格等人,發表於《科學》,第 303 卷;2004 年 2 月 20 日

去年在《科學》雜誌上發表的一項研究首次提出了同理心處理過程可能不僅在何處,而且在如何運作的觀點。 埃默裡大學的神經科學家詹姆斯·伯克特在草原田鼠身上發現了安慰行為,草原田鼠是一種以其強大的社交性而聞名的物種。 將幾對雄性和雌性動物一起關在籠子裡幾周,然後將雌性短暫移走。 她要麼只是被隔離了幾分鐘,要麼接受了輕微的足部電擊,這是一種產生壓力的恐懼條件反射形式。 當動物在籠子裡重聚時,伯克特的團隊觀察了它們的社互動動。 如果雌性沒有受到壓力,那麼雄性和雌性似乎都不會特別焦慮。 但是當雌性受到電擊時,雄性會迅速開始劇烈地梳理雌性——這種行為被解釋為安慰,因為這對動物在其他情況下不會進行這種行為,而且因為它對受驚的動物具有鎮靜作用。

被留下的動物表現出一種生理反應,這種反應模仿了被帶走的動物的反應。 此外,安慰反應的強度因動物而異。 當伯克特觀察到催產素(一種促進社會聯絡的激素)在田鼠大腦中的含量時,他發現了一些有趣的事情。 行為的差異是由催產素在同一大腦區域(前扣帶皮層)的停靠點或受體的密度預測的,辛格曾在對他人感到疼痛同理心的人類身上識別出該區域。 隨著受體密度的增加,動物花費在安慰上的時間減少。 伯克特假設,大腦該區域的催產素訊號可能編碼了對他人痛苦的個人痛苦反應。 他說:“對他人痛苦的某種程度的關注對於激發安慰行為是必要的,但過多的個人痛苦會導致個體避免而不是參與。”

同理心的缺點

伯克特的研究為同理心的負面方面之一提供了一種可能的解釋。 當體驗到的情緒是壓力或痛苦時,同理心也是痛苦的——這解釋了我們有時會避免這種感覺的原因。 扎基說:“如果我對每個處境比我更糟糕的人都產生同理心,我可能會被激勵將我 95% 的收入捐給慈善機構。 與其陷入內疚和貧困之間的道德困境,我可能只是選擇不去想那些不如我幸運的人。” 在某些職業中,例如醫療和執法部門,接觸人類痛苦可能是持續不斷的,過多的個人痛苦會妨礙工作的完成。 例如,醫生遭受過度倦怠,自殺死亡的風險高於其他人。

過去十年的系列研究探討了這個問題,並表明群體內和群體外的劃分問題不僅適用於種族和民族差異,也適用於長期存在的體育和大學競爭。 西卡拉和她的同事發現,狂熱的波士頓紅襪隊球迷(她的丈夫就是其中之一)不僅在他們的球隊表現出色時更容易感到快樂,而且在他們的死敵紐約揚基隊表現糟糕時也更容易感到快樂。 那些最強烈地感受到幸災樂禍的人更有可能與揚基隊球迷發生爭吵並造成傷害。 即使當競爭群體是虛構的時,情況也是如此。 在多項研究中,西卡拉和她的同事隨機將研究參與者分配到他們稱為響尾蛇隊和老鷹隊的隊伍中,然後測量對每個團隊成員發生的正面或負面事件的反應。 認同響尾蛇隊不僅削弱了對老鷹隊的同理心,還增加了反同理心反應——也稱為不太友善。

在最近發表的一項研究中,布魯諾、西卡拉和麻省理工學院的麗貝卡·薩克斯試圖確定同理心的哪個方面是跨群體界限幫助行為的最佳預測指標。 他們招募了三組參與者:美國人被要求思考阿拉伯人,匈牙利人被要求思考穆斯林難民,希臘公民被要求思考希臘債務危機後的德國人。 評估了參與者的一般同情關懷和“狹隘同理心”,即人們對自己群體與另一群體的同理心程度。 每項研究都略有不同,但在美國-阿拉伯研究中,參與者閱讀了關於發生在角色身上的正面和負面事件,例如來自北達科他州的“貝絲”或來自埃及的“薩爾瑪”。 後來他們被問及諸如他們是否會向阿拉伯人提供美國簽證並向阿拉伯慈善機構捐款之類的問題。 在每種情況下,狹隘同理心都是結果的更重要的預測指標。 狹隘同理心越高,顯示的利他主義就越少。 一般的同情關懷無法預測任何結果。

這項研究突顯了使用同理心改善不信任群體之間關係的複雜性。 布魯諾說:“如果你把來自衝突雙方的孩子聚集在一起,並且你設法提高了他們的全球同理心,那對他們如何對待外群體沒有任何影響。 如果他們與自己群體的成員建立了密切聯絡,你實際上可能增加了對內群體的同理心,而不是對外群體的同理心。” 他指出,要真正改善這種情況,需要精確:當提出這種方法時,例如一個將來自北愛爾蘭的天主教和新教兒童聚集在一起的營地,“你真正想說的是你想縮小內群體和外群體之間同理心的差距。”

一種向善的力量?

改善情況當然是同理心干預的目標。 但是,讓體育迷感受到厭女推文傷害的人,未來會改變自己的行為嗎? 不一定。 在最早也是最著名的社會心理學實驗之一中,當時都在普林斯頓大學的 C·丹尼爾·巴特森和約翰·達利以驚人的諷刺方式證明了這一結果。 1973 年,他們安排一些神學院學生就好撒瑪利亞人的寓言發表演講,另一些學生就與利他主義無關的主題發表演講。 然後他們安排了一些事情,讓神學院學生不得不匆匆從一棟樓趕到另一棟樓去演講。 途中,每個人都經過一個在人行道上呻吟的悲慘人物。 該研究統計了哪些神學院學生停下來提供幫助。 精通好撒瑪利亞人的故事對提供幫助的可能性沒有影響,但匆忙卻明顯降低了提供幫助的意願。 然而,幾十年後,現在堪薩斯大學的名譽教授巴特森證實,感到同情心的人比那些因他人痛苦而不安的人更經常提供幫助。

自從 2004 年的開創性工作以來,辛格已將其興趣轉向完全關注同情心。 在 2012 年以來發表的幾項研究中,她的實驗室研究了同情心訓練的神經效應,她將同情心定義為一種包括幫助動機在內的關懷感。 該訓練包括一種冥想技巧,將人們通常對親近的親人感到的關懷感擴充套件到其他人。 研究人員發現,冥想訓練增加了積極的情緒體驗,即使在目睹他人處於痛苦之中時也是如此。 它還提高了與視角採擇相關的大腦部分的活動。 在 2014 年的一項研究中,辛格和她的同事得出結論,這種形式的同情心訓練可能是一種“克服同理心困擾和增強韌性的新應對策略”。

扎基談到的是動機性同理心,而不是同情心,儘管它們本質上是同一回事。 他一直在探索干預措施在多大程度上可以增強對同理心的渴望。 在斯坦福大學,他與心理學家卡羅爾·德韋克聯手,後者以其關於個人心態如何影響表現的研究而聞名。 德韋克發現,對智力等抱有固定心態的人認為自己無力改變自己的表現,而那些抱有成長心態(例如“我能行”的態度)的人則認為表現可以透過努力來提高。 在 2014 年的一系列研究中,扎基、德韋克和斯坦福大學的卡琳娜·舒曼發現,對於同理心也存在類似的心態。 那些認為努力可以改變一個人同理心水平的參與者,比那些認為同理心是一種穩定、不變的特質的人更願意嘗試站在來自社會外群體的人的角度思考。 研究人員認為,未來的干預措施應強調同理心的可塑性。

在 2016 年發表的另一系列研究中,扎基還表明,群體規範可以激勵人們更加樂於助人。 例如,在其中一項研究中,參與者必須在得知其他人是慷慨還是吝嗇之前,選擇從 1 美元中捐出多少錢給慈善機構。 最初的平均捐款額為 9 美分,但那些隨後看到慷慨行為的人顯著增加了捐款額,最終捐款額幾乎是那些觀察到吝嗇行為的人的兩倍。

加州大學伯克利分校的心理學家傑森·奧科諾夫亞正在將這些發現應用於學校。 在 2016 年的一項研究中,他檢查並試圖改變教師對紀律的心態。 他和他的同事首先隨機安排教師閱讀兩篇簡短文章中的一篇:一篇提醒他們良好的師生關係在幫助學生學習自我控制方面的重要性。 另一篇則指出,懲罰對於教師控制課堂至關重要。 當隨後向教師展示紀律事件的例子並詢問他們將如何處理這種情況時,如果他們閱讀了同理心心態的文章,他們的反應就不那麼具有懲罰性。 第二個實驗指示大學生想象自己是中學生,因為反覆走到垃圾桶而擾亂課堂秩序而與老師發生衝突。 參與者被問及老師透過佈置留校察看(懲罰性)或透過提問並將垃圾桶移到離學生課桌更近的地方(同理心)來回應時,對老師的尊重程度如何受到影響。 正如預測的那樣,學生報告說對有同理心的老師更加尊重。

最後,奧科諾夫亞建立了一項隨機試驗,以測試鼓勵同理心紀律的簡短線上模組是否會在整個學年產生影響。 加州三個學區五所不同中學的數學教師參與了這項試驗,教師接受同理心干預而非對照干預的學生被停學的可能性降低了一半。 奧科諾夫亞現在正在將這項研究擴充套件到 20 所學校。

重要的是要注意,奧科諾夫亞規定了他的干預措施沒有做什麼:它不要求教師分享學生對情況的看法。 相反,它強調理解和重視學生的觀點。 正如他和他的同事在 2016 年的論文中所寫的那樣,目標是以“相互理解和信任的背景下”實施紀律。 這仍然是同理心嗎? 奧科諾夫亞認為是。 這是廣義的同理心。 而且它正在發揮作用。