20世紀之交的一個深夜,年輕的醫生馬格努斯·赫希菲爾德在德國診所的門口發現了一名士兵。這個人心煩意亂、焦躁不安,前來坦白自己是Urning——一個用來指代同性戀男性的詞。這解釋了他為何在黑夜掩護下前來;談論這些事情是危險的。德國刑法中臭名昭著的“第175條”將同性戀定為非法;一個被如此指控的男人可能會被剝奪軍銜和頭銜,並被投入監獄。

赫希菲爾德理解這位士兵的困境——他自己既是同性戀又是猶太人——並盡力安慰他的病人。但是這位士兵已經下定了決心。那天是他婚禮的前夜,一個他無法面對的事件。不久之後,他開槍自殺了。

這位士兵將他的私人檔案遺贈給了赫希菲爾德,以及一封信:“想到您能夠為[未來]做出貢獻,當德意志祖國以更公正的態度看待我們時,”他寫道,“使我臨終的時刻感到欣慰。” 赫希菲爾德將永遠為這不必要的損失所困擾;這位士兵稱自己為“詛咒”,只適合去死,因為異性戀規範的期望,在婚姻和法律的強化下,沒有給他這種人留下任何空間。赫希菲爾德在《世界大戰性史》中寫道,這些令人心碎的故事,“將[德國的]整個悲劇展現在我們面前;他們擁有什麼樣的祖國,他們為之奮鬥的是什麼自由?” 在這場孤獨的死亡之後,赫希菲爾德離開了他的醫療診所,開始了爭取正義的征程,這將改變酷兒歷史的程序。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮支援我們屢獲殊榮的新聞報道,方式是 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們今天世界的發現和想法的具有影響力的故事能夠擁有未來。

赫希菲爾德尋求專注於性健康,這是一個日益受到關注的領域。他的許多前輩和同事認為同性戀是病態的,他們利用心理學的新理論暗示這是一種精神疾病的跡象。相比之下,赫希菲爾德認為,一個人可能天生具有不符合異性戀或二元性別類別的特徵,並支援“第三性”(或Geschlecht)自然存在的觀點。赫希菲爾德為不墨守成規的個體提出了術語“性中介者”。這個保護傘下包括他認為的“情境性”和“體質性”同性戀者——這承認了雙性戀實踐通常是一個譜系——以及他所謂的“異裝癖者”。這個群體包括那些希望穿著異性服裝的人,以及那些“從他們的性格來看”應該被認為是異性的人。一位曾與赫希菲爾德共事計程車兵描述說,穿女裝的機會是“至少在某一刻成為一個人”。他同樣認識到,這些人可能是同性戀或異性戀,這在今天對跨性別者來說經常被誤解。

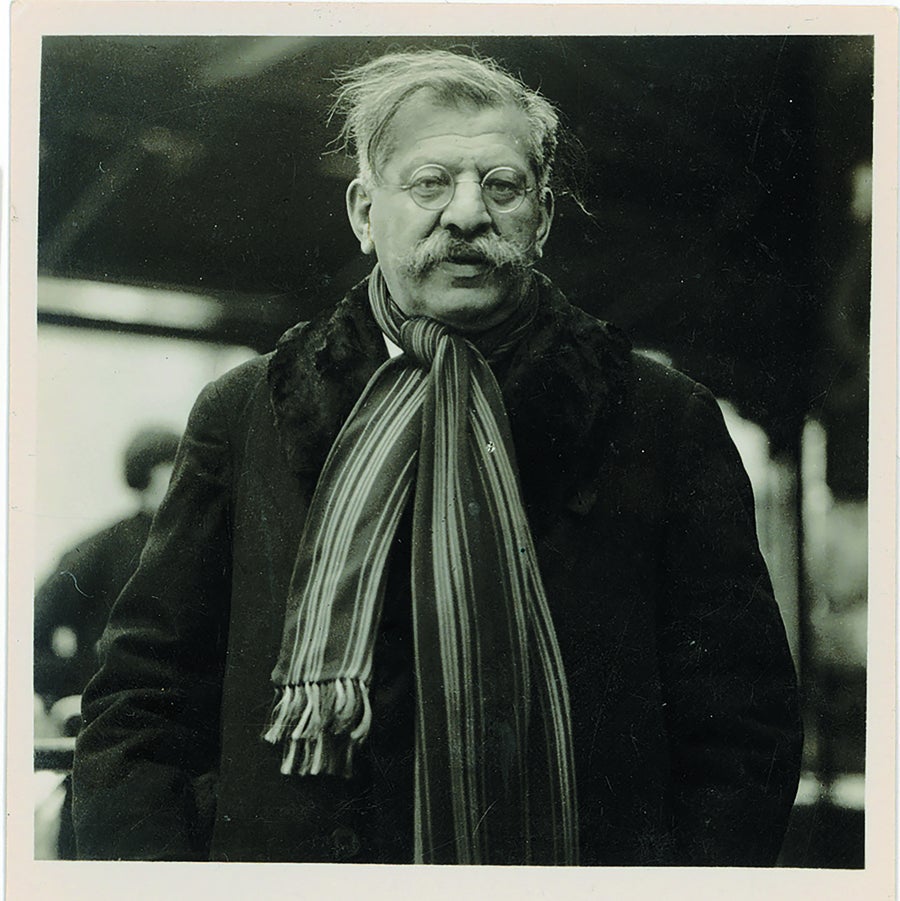

馬格努斯·赫希菲爾德,性研究所所長,在未註明日期的肖像照中。圖片來源:Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft e.V., 柏林

也許更令人驚訝的是,赫希菲爾德將那些沒有固定性別的人也包括在內,類似於今天的性別流動或非二元性別認同的概念(他將法國小說家喬治·桑也算在其中)。對赫希菲爾德來說最重要的是,這些人是“按照他們的本性”行事,而不是違背本性。

如果這在當時看起來非常具有前瞻性,那確實如此。甚至可能比我們100年後的想法還要前衛。當前的反跨性別情緒集中在跨性別既是新事物又不自然的想法上。在英國法院2020年限制跨性別者權利的裁決之後,《經濟學人》雜誌的一篇社論認為,其他國家應該效仿,《觀察家報》的一篇社論贊揚法院抵制了兒童接受性別肯定醫療保健作為變性的一部分的“令人不安的趨勢”。

相關文章:跨性別身份研究的令人不安的歷史

但歷史見證了性別和性取向的多樣性。赫希菲爾德認為蘇格拉底、米開朗基羅和莎士比亞是性中介者;他認為自己和他的伴侶卡爾·吉澤也是如此。赫希菲爾德在性學領域的先驅理查德·馮·克拉夫特-埃賓在19世紀就聲稱同性戀是自然的性變異和先天性的。

赫希菲爾德對性中介者的研究不是一種潮流或時尚;相反,它認識到人們可能天生具有與其出生時被指定的性別相反的本性。在那些強烈渴望以異性身份生活的情況下,他認為科學應該提供一種變性的手段。1919年初,他購買了柏林的一棟別墅,並於7月6日開設了Institut für Sexualwissenschaft(性研究所)。到1930年,它將進行世界上首批現代性別肯定手術。

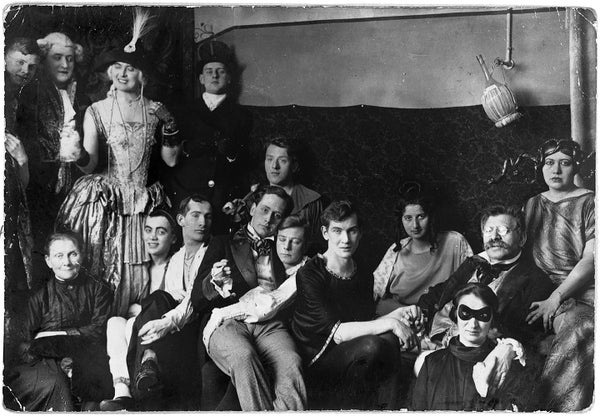

安全的場所

該研究所是一棟角落建築,兩側有翼樓,是一顆建築瑰寶,模糊了專業和私密生活空間之間的界限。一位記者報道說,它不可能是科學研究所,因為它佈置精美、豪華,並且“到處都充滿生機。” 它公開的目的是成為一個“研究、教學、治療和避難”的場所,可以“使個人擺脫身體疾病、心理痛苦和社會剝奪”。赫希菲爾德的研究所也將成為一個教育場所。在醫學院期間,他經歷過這樣的創傷:眼睜睜地看著一個同性戀男人被赤身裸體地帶到課堂前,被辱罵為墮落者。

赫希菲爾德將提供性教育和健康診所、避孕建議以及關於性別和性取向的人類學和心理學研究。他不知疲倦地努力推翻第175條。由於無法做到這一點,他為他的病人合法地獲得了“異裝癖者”身份證,目的是防止他們因公開穿著和以異性身份生活而被捕。該研究所還包括為女權主義活動家提供的辦公室,以及旨在消除關於性取向的迷思的性改革期刊印刷社。“愛,”赫希菲爾德說,“像人一樣多種多樣。”

該研究所最終將收藏一個關於性取向的巨大圖書館,收集多年,包括稀有書籍以及男性到女性(MTF)手術變性的圖表和方案。除了治療精神科醫生外,他還聘請了婦科醫生路德維希·列維-倫茨。他們與外科醫生埃爾溫·戈爾班特一起進行了男性到女性的手術,稱為Genitalumwandlung——字面意思是“生殖器轉換”。這分階段進行:去勢、陰莖切除術和陰道成形術。(該研究所當時只治療跨性別女性;女性到男性的陰莖成形術直到1940年代後期才開始 практикуется。)患者還將接受激素治療,使她們能夠長出自然的乳房和更柔和的面部特徵。

他們開創性的研究,經過細緻的記錄,引起了國際關注。然而,法律權利和承認並沒有立即隨之而來。手術後,一些跨性別女性在尋找工作以養活自己方面遇到了困難,因此,有五人在研究所本身受僱。透過這種方式,赫希菲爾德試圖為那些改變後的身體與他們出生時被指定的性別不同的人提供一個安全的空間——包括,有時,免受法律的保護。

1926年莉莉·艾爾伯的肖像,她是赫希菲爾德的病人之一。艾爾伯的故事啟發了2015年的電影《丹麥女孩》。圖片來源:https://wellcomeimages.org/indexplus/image/L0031864.html (CC BY 4.0)

值得生存的生命

早在1919年就存在這樣一個研究所,承認性別認同的多樣性並提供支援,這讓許多人感到驚訝。它本應成為構建更美好未來的基石。但是,當該研究所慶祝成立十週年時,納粹黨已經開始崛起。到1932年,它已成為德國最大的政黨,透過針對移民、殘疾人和“基因不健康者”的民族主義來壯大其隊伍。魏瑪共和國因經濟危機而削弱,並且沒有獲得多數席位,最終崩潰。

阿道夫·希特勒於1933年1月30日被任命為總理,並頒佈政策,以清除德國的Lebensunwertes Leben,即“不值得生存的生命”。最初只是一個絕育計劃,最終導致了數百萬猶太人、羅姆人、蘇聯和波蘭公民——以及同性戀者和跨性別者的滅絕。

當納粹在1933年5月6日襲擊該研究所時,赫希菲爾德不在國內。吉澤帶著他能帶走的少量東西逃走了。部隊蜂擁而至,衝進大樓,搬走了赫希菲爾德的青銅半身像和他所有珍貴的書籍,他們將這些書籍堆在街上。很快,一場高聳的篝火吞噬了超過20,000本書籍,其中一些是幫助為不墨守成規的人提供史學的稀有副本。

這場屠殺在德國新聞影片中閃爍。這是納粹焚書事件中最早也是規模最大的一次。納粹青年、學生和士兵參與了這場破壞,而影片的旁白宣稱,德國政府已將“過去的知識垃圾”付之一炬。這些藏品是無可替代的。

列維-倫茨和赫希菲爾德一樣是猶太人,他逃離了德國。但出人意料的是,他的合作者戈爾班特,曾與他一起進行了支援性手術,加入了空軍,擔任首席醫療顧問,後來還為達豪集中營的殘酷實驗做出了貢獻。赫希菲爾德的肖像將被複制在納粹宣傳品上,作為對完美的異性戀雅利安種族的最壞的冒犯者(既是猶太人又是同性戀)。

在納粹襲擊事件發生後,吉澤與赫希菲爾德和他的門生李世同(一名醫學生)在巴黎會合。這三人將繼續作為伴侶和同事共同生活,希望重建研究所,直到巴黎日益增長的納粹佔領威脅迫使他們逃往尼斯。赫希菲爾德在1935年逃亡期間突發中風去世。吉澤於1938年自殺身亡。童放棄了在香港開設研究所的希望,在國外默默無聞地度過了一生。

隨著時間的推移,他們的故事在流行文化中重新浮出水面。例如,在2015年,該研究所是電視劇《透明家庭》第二季的主要情節,赫希菲爾德的一位病人莉莉·艾爾伯是電影《丹麥女孩》的主角。值得注意的是,醫生的名字從未出現在啟發這部電影的小說中,儘管有少數例外,但赫希菲爾德診所的歷史實際上已被抹去。事實上,即使納粹新聞影片仍然存在,焚燒圖書館的照片也經常被轉載,但很少有人知道它們展示的是世界上第一家變性診所。即使是那張標誌性的照片也被去語境化了,成為一場無名的悲劇。

納粹的理想是基於偽裝成基因優越性的白色、順性戀(即,順性別和異性戀)男性氣質。任何偏離者都被認為是墮落的、不道德的,並且應該被徹底消滅。最初旨在“保護”德國青年和建立健康家庭的專案,在希特勒的領導下,變成了種族滅絕的機制。

納粹最早也是規模最大的焚書事件之一摧毀了性研究所的圖書館。圖片來源:Ullstein Bild 和 Getty Images

對未來的警示

即使時間向前推進,未來也並不總是能保證進步,而性研究所的故事為我們當今的時刻敲響了警鐘。當前的立法,甚至呼籲將跨性別兒童與支援他們的父母分開,都與那些針對所謂的異常生命的恐怖運動驚人地相似。

研究表明,在早期獲得的、支援性的激素治療可以降低跨性別青少年的自殺率。但有些人拒絕接受跨性別身份是天生的證據。進化生物學家理查德·道金斯最近因將跨性別者比作蕾切爾·多勒扎爾(一位冒充黑人女性的民權活動家)的言論而被剝奪了“年度人道主義者”獎,就好像性別轉換是一種欺騙行為。他的言論是在佛羅里達州旨在禁止跨性別運動員參加體育運動的立法和阿肯色州拒絕為跨性別兒童和青少年提供支援性護理的法案出臺後發表的。

回顧赫希菲爾德研究所的故事——他的不僅是手術方案,還有跨性別支援性護理社群、身心治療和社會變革的方案——很難不去想象一個可能存在的歷史。如果“性中介者”確實以“更公正的態度”被看待,那麼可能會建立什麼樣的未來?儘管如此,這些先驅者及其英勇的犧牲有助於加深世界各地 LGBTQ+ 群體的自豪感和遺產感。當我們今天面對壓迫性立法時,願我們從研究所的歷史中找到希望,並從決心抹去它的納粹分子那裡得到警示。