克里斯托弗·希金斯位於科羅拉多州戈爾登的實驗室每年都會收到幾次特殊的郵件。在冰盒裡,希金斯會發現幾個小瓶,每個小瓶都裝有多達 250 毫升的水,這些水是從美國軍事基地附近的鑽孔中採集的。這些水看起來很普通,但受到了被稱為氟化學物質的合成化合物的汙染,這些化合物在全球範圍內引起了越來越多的關注。這類化學物質已在歐洲至澳大利亞的河流、土壤和人體血液中以令人擔憂的濃度出現。一些最古老的化合物已被研究和停用,但新型的、神秘的型別不斷湧現。希金斯在科羅拉多礦業學院的團隊是由美國國防部資助的幾個環境化學實驗室之一,旨在研究這些化學物質的結構。“我認為它們是目前最複雜的一類汙染物之一,”他說。

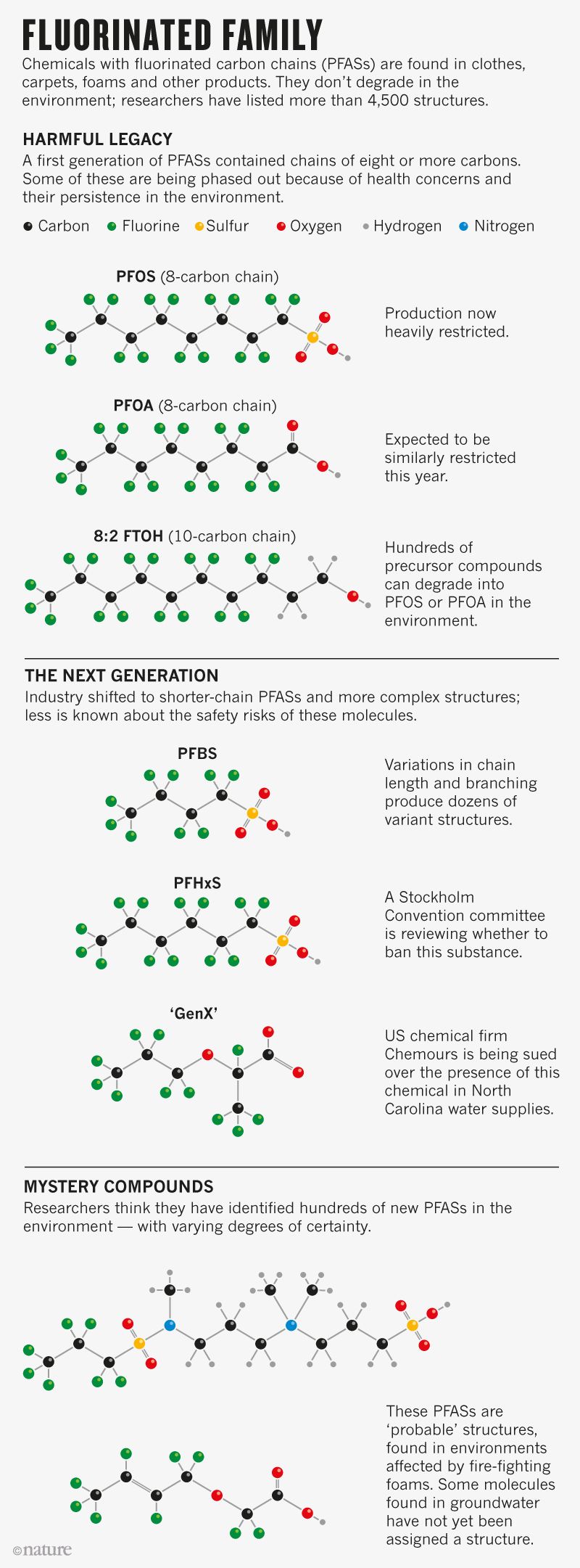

氟化學物質的故事曾經很簡單。在 20 世紀 30 年代,化學工業創造了具有獨特排斥油脂和水能力的表面活性劑化合物,因為它們的碳鏈被氟原子包裹著。在 30 年內,它們無處不在:不粘鍋、雨衣、食品包裝、消防泡沫和各種防汙塗層中。化學家後來將這個氟化家族稱為“全氟和多氟烷基物質”,或 PFAS。它們的碳-氟鍵是自然界中已知最強的鍵之一——因此分子不會降解。

到 21 世紀,內部行業研究已將兩種最受歡迎的氟化學物質 PFOA(全氟辛酸)和 PFOS(全氟辛烷磺酸)的濃度升高與一系列健康問題聯絡起來,包括癌症和妊娠期間的問題。各公司表示將停止使用它們,各國在 2009 年同意根據控制永續性汙染物的《斯德哥爾摩公約》逐步淘汰 PFOS;預計今年 PFOA 將被新增到停用清單中。但由於這些分子不會自然降解,歐洲、美國、澳大利亞和中國的數億人仍然暴露於超過監管機構認為健康水平的這些化合物中。

支援科學新聞事業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞事業 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

從 2000 年代開始,一些工業公司轉向他們聲稱更安全的配方。但這些配方也含有含氟碳鏈。並且由於化學工業不定期披露作為商業秘密的配方,科學家們正在從頭開始研究除 PFOA 和 PFOS 之外的 PFAS 是否可能引起問題。“我們正在回到原點,”馬薩諸塞州波士頓哈佛大學公共衛生學院的流行病學家菲利普·格蘭讓說,他研究永續性汙染物的影響。

現在,環境化學家、流行病學家和毒理學家正在努力推斷有多少種 PFAS,追蹤環境中存在的 PFAS,並評估潛在危害。到去年五月,研究人員已從專利申請和化學品註冊中統計了驚人的 4,730 種與 PFAS 相關的結構,其中任何一種都可能在商業用途中使用(參見 go.nature.com/2bekua3)。領導這項工作的蘇黎世瑞士聯邦理工學院的環境科學家王佔雲說,該清單仍在增長。(與其他著名的化學汙染物相比,已知的二噁英只有 75 種,多氯聯苯或 PCB 有 209 種。)經濟合作與發展組織(OECD)環境、健康與安全專案首席管理人員 Eeva Leinala 說,並非所有 PFAS 都令人擔憂,該組織委託王佔雲進行了這項研究。但她說,對於許多 PFAS 來說,沒有毒性資訊。這種差距令人擔憂,因為這些化合物在環境中停留的時間太長。“這些是我們今天面臨的最持久的化學物質,”王說。

盧森堡大學貝爾沃分析化學家艾瑪·希曼斯基說,對於研究人員來說,追蹤 PFAS 汙染是一項緊迫而引人入勝的挑戰。“這些化學物質一直在變化,”她說。“這是最壞的情況——也是最有趣的。”

.jpg?w=900)

克里斯托弗·希金斯和博士生阿納斯塔西婭·尼克森,以及來自受含氟化學物質的消防泡沫影響的場所的水樣。圖片來源:科羅拉多礦業學院

PFAS 難題

由於在訓練演習期間在那裡噴灑消防泡沫,全球軍事基地附近的水和土壤中富含 PFAS。這些泡沫往往是複雜的配方,可能含有數百種 PFAS。它們於 20 世紀 60 年代被引入以撲滅燃料火災,並且效能非常好,以至於美國軍方將其設定為基地和主要機場消防保護的標準。俄勒岡州立大學科瓦利斯分校的環境化學家詹妮弗·菲爾德說,它們僅佔氟化學物質生產的一小部分,但卻是汙染問題的主要部分,因為它們直接排放到環境中,她與希金斯合作。

菲爾德和希金斯的研究團隊使用質譜儀分析水樣:質譜儀是一種將樣品中存在的分子分離並稱重的機器,然後將這些化合物分解成離子化的碎片,然後再一次稱量每個較小的碎片。很容易發現已知的 PFAS,例如 PFOS 和 PFOA,因為它們的特徵指紋已經為人所知。但是對於質量陌生的碎片,研究人員必須推斷其結構,然後推測原始化合物可能是什麼。“你開始使用化學家的頭腦和鉛筆和一張紙來勾勒出東西,”美國環境保護署國家暴露研究實驗室的分析化學家馬克·斯特里納說,該實驗室位於北卡羅來納州三角研究園。

在提出結構後,化學家會搜尋專利資料庫和其他登錄檔,以檢視公司是否記錄過與其猜測相符的分子。希曼斯基說,這種稱為“非目標”搜尋的方法——因為科學家一開始並不知道他們的目標是什麼樣子——是一個緩慢的過程。“你可以在 20 分鐘內分析一個樣品——並進行一年的非目標資料解釋。”

使用僅在過去十年才廣泛使用的高解析度光譜儀,希金斯、菲爾德、斯特里納和其他人認為他們已經在環境中發現了近 500 種以前未記錄的 PFAS。“我們沒有向行業透露他們不知道的化學物質,”菲爾德說。“我們正在使用納稅人的錢來揭示行業一直知道存在的複雜混合物的成分。”

為了確定化學物質是否是他們認為的那樣,研究人員理想情況下會將他們的發現與乾淨、純淨樣品的質譜儀讀數(參考標準)進行比較。但是這些很難獲得,因為製造商並不總是擁有它們,而且即使擁有,他們也經常說精確的結構是商業機密資訊。因此,研究人員轉而宣佈他們發現了不同程度置信度的 PFAS,這符合希曼斯基在 2014 年引入的規模。

研究人員還需要參考標準來準確量化血液中 PFAS 的濃度並調查健康影響。為了滿足這一需求,加拿大圭爾夫惠靈頓實驗室的化學家艾倫·麥卡利斯和妮可·裡德爾一直在合成他們自己的 PFAS。到目前為止,他們已經制造了大約 100 種結構。其中三個結構的製造是因為它們在菲爾德和希金斯的非目標分析中被發現——這應該有助於化學家證實他們對環境中存在物質的懷疑。

新分子,同樣的危害?

化學公司表示,新的 PFAS 分子的結構使其比 PFOA 或 PFOS 的問題更少。PFOA 有一個由八個碳組成的鏈——有時簡稱為 C8——但公司已轉向具有六個或四個碳鏈的分子(參見氟化家族)。他們說,這些分子更易溶,並且更快地離開血液,因此不太可能在動物和人體中積累。另一種設計是在氟化碳鏈中插入一個氧原子,據稱這種結構分解得更快。

但是,儘管行業保證,亞利桑那州立大學坦佩分校的環境工程師羅爾夫·哈爾登說,含氟碳鏈的分子不會輕易降解。華盛頓特區行業組織 FluoroCouncil 在被要求對這場爭議發表評論時辯稱,至少一些 PFAS 是安全的:它指出,它資助並在 1 月份發表的評論表明,六碳全氟己酸 (PFHxA)(一些更復雜的 PFAS 結構自然會轉化為這種物質)是非致癌且不具生物累積性的,並且人類對其的暴露“低且不頻繁”。

阿卡迪斯工程諮詢公司 PFAS 諮詢負責人伊恩·羅斯說,這些說法在技術上是正確的,該公司總部位於阿姆斯特丹。但他說,PFHxA 只是眾多 PFAS 之一,複雜的混合物可能會在環境中留下各種神秘的中間化合物。例如,上個月發表的一項研究發現,泡沫中常用的一種 PFAS 在最終變成 PFHxA 之前可能會變成九種不同的中間體。東卡羅來納大學格林維爾分校的毒理學家傑米·德威特補充說,關於 PFHxA 的已知資料量遠小於 PFOA 和 PFOS 的資料量。

這些化合物危險性的大部分證據來自一個科學小組,該小組源於 2001 年在美國聯合企業杜邦公司在西弗吉尼亞州帕克斯堡小鎮提起的首例 PFAS 集體訴訟。在那裡,幾名直接與 C8 合作的杜邦員工生病了。該公司被指控對飲用含有 C8 水的人造成傷害,該公司已將 C8 排放到環境中。2004 年,訴訟達成和解:該公司同意支付 7000 萬美元用於健康和教育基金,並資助研究以找出 C8 是否與疾病有關。結果是對近 70,000 人進行的一項流行病學研究,到 2012 年,該研究已將 C8 與包括腎癌和睪丸癌、妊娠期高血壓、潰瘍性結腸炎和高膽固醇在內的疾病聯絡起來(參見 go.nature.com/2wzex8e)。(根據和解條款,杜邦公司不得對該研究的調查結果提出異議。)在此之後,參與集體訴訟的約 3,550 名患有這些疾病的人單獨起訴了杜邦公司;2017 年 2 月,這些案件全部以 6.71 億美元一起和解。兩項和解均未確定杜邦公司的不當行為。

在其他研究中,格蘭讓研究了其中一些物質如何影響兒童發育。20 年來,他從出生起就跟蹤了法羅群島的 500 名兒童,測量了他們母親血液和兒童血液中五種 PFAS 的濃度。(格蘭讓選擇法羅群島人是因為,由於他們相對孤立的地理位置,只有少數 PFAS 出現在他們的血液中,這使得該群體比其他地方的人群更容易研究。)2012 年,他報告說,PFAS 水平較高的兒童在對疫苗產生抗體方面的能力較差。

這一發現以及其他發現促使歐洲食品安全域性在 2018 年 3 月修訂了其十年前制定的 PFOS 和 PFOA 暴露安全限值:PFOS 從每週每公斤體重 1,050 納克降至 13 納克/公斤-1,PFOA 從 10,500 納克/公斤-1 降至 6 納克/公斤-1。該機構表示,這意味著“相當一部分”人口暴露於不安全的水平。該機構還表示,它將在今年 12 月之前釋出一項決定,決定是否為其他 25 種 PFAS 設定安全限值——以及是否可以混合評估這些 PFAS,而不是單獨評估。美國環境保護署 (EPA) 直到 2016 年才制定 PFOS 和 PFOA 暴露指南;這些指南建議飲用水中這兩種物質的總濃度不應高於 70 萬億分之幾 (ppt,或 70 納克/公斤-1)。去年,美國衛生與公眾服務部發布了一份研究草案,建議應將安全水平設定得低得多,PFOS 為 7 ppt,PFOA 為 11 ppt(參見 go.nature.com/2crcs3c)。約有 1.1 億美國人飲用的水中 PFAS 水平超過了此建議,600 萬人飲用的水中 PFAS 水平高於 EPA 的指南。

缺失的機制

儘管對 PFOS 和 PFOA 進行了二十年的研究,但毒理學家仍在努力弄清楚 PFAS 如何在體內引起問題。“我認為我們尚未就特定機制的理解達成共識,”德威特說。例如,對長期暴露於 PFOA 的齧齒動物的研究表明,這可能導致一種名為 PPAR-α 的受體啟用,PPAR-α 是一種調節肝臟和其他部位脂質代謝的蛋白質,因此可能導致肝腫瘤。人類也具有這種受體——但似乎不會因 PFOA 暴露而患上肝腫瘤。德威特說,這一發現可能與 PFAS 已被證明相關的其他型別的毒性有關,但目前尚不清楚。

當毒理學家和監管機構專注於 PFOA 和 PFOS 時,新的結構出現了。“似乎數量不斷增長,”德威特說。現在,一些 PFAS 在氟原子位置包含雙鍵或氯原子或氫原子。其他 PFAS 是支鏈或環狀的。王說,還有一些完整的家族看起來像 PFAS,但尚未歸入該描述的範疇。“這真是一團糟。”

王希望構建一個比他已經描述的數千種 PFAS 更全面的 PFAS 宇宙。歐洲將提供潛在的新資訊來源。根據 2006 年出臺的化學品立法,自 2010 年 11 月起,製造商必須提交有關他們投放市場的化合物的資訊,儘管每年生產或進口少量(1-100 公噸)的化合物在去年 5 月之前是免稅的,並且甚至更低水平的生產也不需要註冊。

“我們一直在發現各種奇怪的結構,”斯德哥爾摩大學的環境化學家伊恩·庫辛斯說,他與王合作。“我認為我們離最終數字還差得很遠。”

王的研究可能有助於加快非目標偵探工作。他和希曼斯基現在正在合作開發一種軟體工具,該工具將自動編譯 PFAS 宇宙中的結構,然後將其碎片化,並按質量對碎片進行分類。有一天,研究人員可以使用該工具來識別在環境樣品中發現的未知質量。

追蹤和銷燬

去年 10 月初,羅德島州普羅維登斯市 I-95 公路匝道上的一輛油罐車翻車,洩漏了大約 48,000 升汽油。作為預防措施,在洩漏處噴灑了含有六碳 PFAS 的消防泡沫。事故發生在普羅維登斯河附近,該河流入約 10 公里外的納拉甘西特灣。

羅德島大學金斯敦分校的碩士生克里斯汀·加德納迅速向羅德島州環境管理部門的工作人員傳送了電子郵件,該部門在夏季維護納拉甘西特灣的浮標網路以監測水質。加德納加入了下一次出海前往海灣的行程,攜帶空瓶收集每個浮標處的水,以及裝滿離子粉末的自制多孔管,這些粉末可以捕獲 PFAS。這些“被動取樣器”被連線到每個浮標上的繩索上,並在水中停留約兩週。

.jpg?w=900)

克里斯汀·加德納在納拉甘西特灣工作,調整捕獲氟化化學物質的過濾器,以便她可以追蹤分子在水中的通道。圖片來源:林小枝

加德納計劃分析約 20 種已知 PFAS 的樣品,以檢視該方法是否可以捕獲它們。她還希望瞭解 PFAS 如何在海灣中傳播。加德納與她的導師萊納·洛曼和格蘭讓一起參與了一個為期五年、耗資 850 萬美元的專案,該專案由美國國家環境健康科學研究所資助。該專案的合作者,馬薩諸塞州劍橋市哈佛大學的埃爾西·桑德蘭正在追蹤約 30 種 PFAS 從其來源到最終在環境中結束的位置。桑德蘭希望研究人員可以幫助血液中 PFAS 水平較高的人追蹤其暴露來源——可能是魚類消費、飲用水或房屋灰塵。

如何去除這些化學物質是另一個問題。美國、歐洲和澳大利亞至少有 30 個 PFAS 修復專案正在進行中,每個專案耗資 100 萬美元或更多。這些工作通常使用可以捕獲長鏈 PFAS 的過濾器:那些具有八個或更多碳的 PFAS。但短鏈替代品在過濾器上的粘附性較差,並且釋放速度更快。北卡羅來納州立大學羅利分校的環境工程師德特勒夫·納普說,一些新的 PFAS 完全避開了過濾器。

2017 年 4 月,澳大利亞布里斯班機場的消防泡沫洩漏導致約 22,000 升泡沫進入附近的博吉溪,這表明了一種方法。當局築壩堵住了小溪並抽出水,將其儲存在附近停機坪上的數百個水箱中。阿卡迪斯的研究人員使用臭氧氧化了大部分有機物,這個過程產生了許多微小的氣泡來捕獲汙染物,羅斯說。“它們喜歡將它們的全氟烷基鏈粘在空氣中,”他說。充滿氣泡的泡沫,濃縮了 PFAS,升到頂部並被撇去。

但隨後出現瞭如何處理已經濃縮 PFAS 的泡沫或碳過濾器的問題。目前,大部分最終都進入了垃圾填埋場。但納普說,這只是轉移了問題。PFAS 可能會從過濾器中遷移出來,並隨著雨水和其他液體滲入未襯砌的垃圾填埋場,從而威脅地下水。事實上,跨國製造公司 3M 因“故意無視明尼蘇達州自然資源受到損害的高度可能性”而被明尼蘇達州起訴,原因是其填埋了 PFAS 汙染的廢物,然後這些廢物洩漏到地下水中。該訴訟於 2018 年 2 月以 8.5 億美元和解,並且沒有將任何法律責任歸咎於 3M 的汙染或損害。

納普說,即使垃圾填埋場有襯裡,聚集在底部的液體也常常最終進入未配備去除 PFAS 的廢水處理廠,因此化學物質最終還是會進入水道。去年 8 月,EPA 撥款 600 萬美元用於解決垃圾填埋場 PFAS 汙染液體的研究提案。

理想情況下,化學家會找到一種方法從碳鏈中去除氟原子,從而形成穩定的、安全的氟離子。但這說起來容易做起來難。高溫焚燒可以打破強大的碳-氟鍵,博吉溪泡沫最終在超過 1,100 攝氏度的溫度下被焚燒,羅斯說。但關於 PFAS 在焚燒時會變成什麼,以及焚燒產物是否安全,人們知之甚少。“我仍然認為這是一個研究需求,”納普說。

羅斯說,阿卡迪斯的研究人員正在努力改進和擴大使用超聲波脈衝去除 PFAS 氟原子的想法。這些脈衝會產生微小的氣泡,這些氣泡會膨脹、收縮並最終爆炸;氣泡表面的溫度足以將氟從碳中分離出來。

一個修復系統使用臭氧來清理 2017 年布里斯班機場消防泡沫大洩漏事件中的氟化化學物質。圖片來源:伊恩·羅斯 阿卡迪斯和 Evocra

什麼是必需品?

納普說,就目前而言,最重要的優先事項應該是防止 PFAS 汙染。他說,這意味著要推行負責任的製造和處置流程。但有些人建議更進一步,在不需要 PFAS 的地方逐步淘汰 PFAS 的使用。

《斯德哥爾摩公約》程式用於單獨列出有問題的 PFAS;在 PFOA 被停用後,《斯德哥爾摩公約》委員會已同意評估全氟己烷磺酸或 PFHxS。但庫辛斯、王和洛曼認為,預設立場應該是限制所有 PFAS 在產品中的使用,除非它們提供基本功能。他們正在編寫一個制定這一想法的監管框架,他們計劃在今年晚些時候釋出該框架。

FluoroCouncil 不同意這個想法。一位發言人說:“對如此廣泛的物質做出廣泛的結論或強加一刀切的監管方法是不合適的。”

儘管如此,人們對消防泡沫中 PFAS 的必要性的看法已經發生了轉變。羅斯說,只要泡沫產生“穩定的氣泡毯”,阻止氧氣接觸火焰,即使不含 PFAS 也能有效。包括悉尼、倫敦希思羅機場和新加坡樟宜機場在內的全球許多機場已經實現了無氟化,他說。去年 9 月,美國聯邦航空管理局免除了美國商業機場的軍事標準,允許它們開始轉向無氟泡沫。

庫辛斯現在正在研究 PFAS 的無數其他應用。他說,令人驚訝的應用包括一些化妝品,這些化妝品似乎在沒有任何明顯原因的情況下含有 PFAS。精英滑雪運動員使用氟化滑雪蠟來獲得超越競爭對手的優勢——但他說,沒有哪個國家會單方面禁止氟化蠟來使其運動員處於不利地位。

氟化聚合物可能是最棘手的情況:它們很有用,並且被廣泛認為是安全的。它們塗覆了幾乎所有電子元件和太陽能電池板。它們存在於醫療裝置甚至高解析度質譜儀的管道中。(研究人員會採取預防措施以避免樣品汙染。)並且在使用過程中,從聚合物中脫落的 PFAS 分子非常少。然而,庫辛斯說,與其製造相關的 PFAS 副產品卻有很多。

有時,沒有可行的替代方案。《斯德哥爾摩公約》關於停用 PFOA 的建議中的七項豁免之一涉及醫療人員以及石油和天然氣行業工人的防護服。這些人需要防止水性和油性液體的侵害,只有 PFAS 才能賦予材料這種特性。

“具有諷刺意味的是,多氟化學有點神奇,”哈爾登說。“如果它們沒有那麼有用,就可以很容易地說再見。”

本文經許可轉載,並於 2019 年 2 月 6 日首次發表。