2003年,《科學》雜誌時任主編唐納德·肯尼迪撰寫了一篇題為“法證科學:自相矛盾?”的社論。他實際上回答了這個問題,“是的。” 不幸的是,今天的答案仍然基本相同。法證專家繼續使用未經證實的技術,法院繼續在很大程度上不加核實地接受他們的證詞。然而,法院最近已開始認識到一個法證領域的科學侷限性:槍械識別,即檢查員目視比較射出的子彈或彈殼,並就這些物品是否由同一支槍射出發表意見。與大眾的普遍看法相反,槍械識別領域很大程度上建立在虛張聲勢的基礎上。

槍械檢查員患有所謂的“夏洛克·福爾摩斯綜合症”。他們聲稱他們可以將彈殼或子彈“匹配”到特定的槍支,從而破案。科學並不站在他們這邊。關於槍械的研究很少,而現有的研究表明,檢查員無法可靠地確定子彈或彈殼是否是由特定的槍支射出的。槍械識別,像所有據稱是科學的證據一樣,必須遵守一致且基於證據的標準。基本的正義要求不低於此。在缺乏此類標準的情況下,冤枉無辜者——從而讓有罪者逍遙法外——的可能性太大了。也許正是這種認識促使法院慢慢開始注意到並限制槍械證詞。

在法庭上,槍械檢查員以專家的身份出現。的確,他們確實擁有從業者在應用法證技術方面的專業知識,就像醫生是藥物或疫苗等醫療工具的從業者一樣。但這兩種形式的專業知識之間存在關鍵區別,另一種是研究人員的專業知識,他們接受過實驗設計、統計學和科學方法的專業培訓;他們操縱輸入並測量輸出以確認技術的有效性。兩種形式的專業知識都有價值,但用途不同。如果您需要新冠疫苗,護士擁有正確的專業知識。相比之下,如果您想知道疫苗是否有效,您不會問護士;您會詢問了解疫苗是如何建立和測試的研究科學家。

關於支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞業 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠講述關於塑造我們今天世界的發現和想法的具有影響力的故事。

不幸的是,法院很少聽到受過經典訓練的研究科學家的證詞,他們可以驗證槍械檢查員提出的主張,並解釋科學的基本原理和方法。只有研究科學家才有能力反駁從業者專家的主張。我們需要的是反專家專家。此類專家現在越來越多地出現在全國各地的法院中,我們自豪地將自己歸為這一群體。

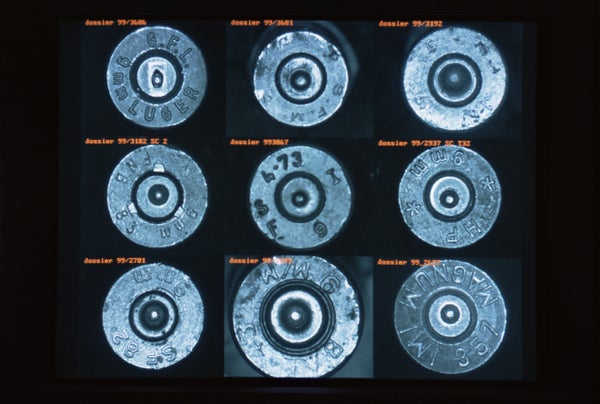

對槍械識別的懷疑並非新鮮事。美國國家研究委員會 (NRC) 2009 年的一份報告批評槍械識別領域缺乏“精確定義的流程”。美國槍械和工具痕跡檢查員協會 (AFTE) 的指南允許檢查員在子彈或彈殼與特定槍支之間宣佈匹配,“當兩個工具痕跡的獨特表面輪廓‘充分一致’時”。根據指南,充分一致是指比較“超過了已知由不同工具產生的工具痕跡之間表現出的最佳一致性,並且與已知由同一工具產生的工具痕跡表現出的一致性相符”的情況。換句話說,影響人生的決定的標準不是基於定量標準,而是基於檢查員的主觀經驗。

總統科學技術顧問委員會 (PCAST) 2016 年的一份報告呼應了 NRC 的結論,即槍械識別過程是“迴圈的”,並且它描述了測試槍械識別有效性所需的實證研究型別。當時,只完成了一項設計得當的研究,由能源部的艾姆斯實驗室進行,俗稱“艾姆斯 I”。 PCAST 得出結論,僅一項設計得當的研究不足以驗證槍械檢查領域,並呼籲進行更多研究。

NRC 和 PCAST 的報告受到了槍械檢查員的強烈抨擊。儘管這些報告本身對司法裁決幾乎沒有影響,但它們確實激發了對槍械識別準確性的額外測試。這些研究報告了驚人的低錯誤率,通常在 1% 左右或更低,這使檢查員有底氣作證說他們的方法幾乎萬無一失。但是,這些研究如何得出這些錯誤率是值得懷疑的,並且在沒有反專家專家來解釋為什麼這些研究存在缺陷的情況下,法院和陪審團可能並且已經被哄騙接受了似是而非的主張。

在實地工作中,槍械檢查員通常會得出三種分類結論之一:子彈來自同一來源,稱為“識別”;來自不同來源,稱為“排除”;或“不確定”,當檢查員認為樣本質量不足以進行識別或排除時使用。雖然這種“我不知道”類別在實地工作中是有意義的,但在驗證研究中以及在法庭上對待它的秘密方式是有缺陷且嚴重誤導的。

問題出現在如何對研究中的“不確定”響應進行分類方面。與實地工作不同,研究人員在實驗室環境中研究槍械識別時,會建立子彈和彈殼以用於他們的研究。因此,他們知道比較結果是來自同一把槍還是不同的槍。他們知道“真實情況”。就像是非題考試一樣,這些研究中只有兩個答案; “我不知道”或“不確定”不是其中之一。

然而,現有研究將不確定的響應計為正確(即“非錯誤”),沒有任何解釋或理由。這些不確定的響應對報告的錯誤率產生了巨大影響。例如,在艾姆斯 I 研究中,研究人員報告的假陽性錯誤率為 1%。但他們是這樣得出這個結果的:在他們對不匹配的彈殼進行的 2,178 次比較中,65% 的比較被正確地稱為“排除”。其他 34% 的比較被稱為“不確定”,但研究人員沒有將它們保留為單獨的類別,而是將它們與排除混為一談,留下 1% 作為他們所稱的假陽性率。然而,如果這些不確定的響應是錯誤,那麼錯誤率將為 35%。七年後,艾姆斯實驗室使用相同的方法進行了另一項研究,稱為艾姆斯 II,並報告了子彈和彈殼比較的假陽性錯誤率低於 1%。然而,當將不確定的響應稱為不正確而不是正確時,總體錯誤率飆升至 52%。

最能說明問題的結果來自艾姆斯 II 研究的後續階段,研究人員將相同的物品送回給同一檢查員進行重新評估,然後送給不同的檢查員,以檢視結果是否可以由同一檢查員重複或由另一檢查員重現。研究結果令人震驚:同一檢查員第二次檢視相同的子彈時,只有三分之二的時間得出了相同的結論。不同的檢查員檢視相同的子彈時,得出相同結論的時間不到三分之一。再見,第二意見!然而,槍械檢查員繼續出現在法庭上,聲稱槍械識別研究表明錯誤率極低。

英國生物學家托馬斯·赫胥黎曾說過,“科學只不過是經過訓練和組織的常識。” 在大多數情況下,法官都表現出非同尋常的常識。然而,當談到為法庭使用翻譯科學時,法官需要科學家的幫助。但這種幫助不僅必須以科學報告和發表文章的形式出現。法庭上需要科學家,做到這一點的一種方法是擔任反專家專家。

這是一篇觀點和分析文章,作者或作者表達的觀點不一定代表《大眾科學》的觀點。