一年又一年,日復一日,聖地亞哥·拉蒙-卡哈爾獨自坐在他的家庭實驗室裡,低著頭,弓著背,他那黑色的眼睛盯著顯微鏡的鏡筒,這是唯一將他與外部世界聯絡起來的東西。他寬闊的額頭和鷹鉤鼻使他看起來像一位傑出的、幾乎是帝王般的紳士,儘管他的頭頂像修士一樣禿頂。他的觀眾只有一群玻璃瓶,有的矮胖,有的又高又細,用軟木塞塞住,裡面裝滿了白色粉末和有色液體;其他的椅子堆滿了期刊和教科書,沒有給任何人留下坐的地方。染上了染料、墨水和血液的桌布上散落著既超凡脫俗又自然的圖形。色彩鮮豔的透明載玻片,上面裝有來自被犧牲動物的神經組織的薄片,由於化學處理,觸控時仍然發粘,散落在工作臺上。

卡哈爾用左手拇指和食指調整載玻片的角,彷彿它是一個微型相框,放在顯微鏡的鏡頭下。他用右手轉動儀器側面的黃銅旋鈕,一邊自言自語,一邊將影像調到清晰的焦點:棕黑色的物體,像墨跡一樣,放射出線狀附屬物,背景是透明的黃色。大腦奇妙的景象終於向他揭示出來,比他想象的還要真實。

年輕的卡哈爾出現在 1871 年的攝影肖像中。來源:西班牙國家研究委員會 (CSIC) 卡哈爾研究所,卡哈爾遺產,西班牙馬德里

關於支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保未來能夠繼續報道有關發現和塑造我們當今世界的想法的有影響力的故事。

在 19 世紀後期,大多數科學家認為大腦是由連續的纖維纏結組成的,像迷宮一樣曲折。卡哈爾首次提供了明確的證據,證明大腦是由單個細胞組成的,後來被稱為神經元,它們與構成生物世界的其他細胞基本相同。他認為神經元是思想和感覺等心理印象的儲存單元,這些心理印象結合起來形成了我們對活著的體驗:“瞭解大腦就等於確定思想和意志的物質過程,”他寫道。他宣稱,生物學家的最高理想是闡明自我的謎團。卡哈爾認為,在神經元的結構中,他找到了意識的家園。

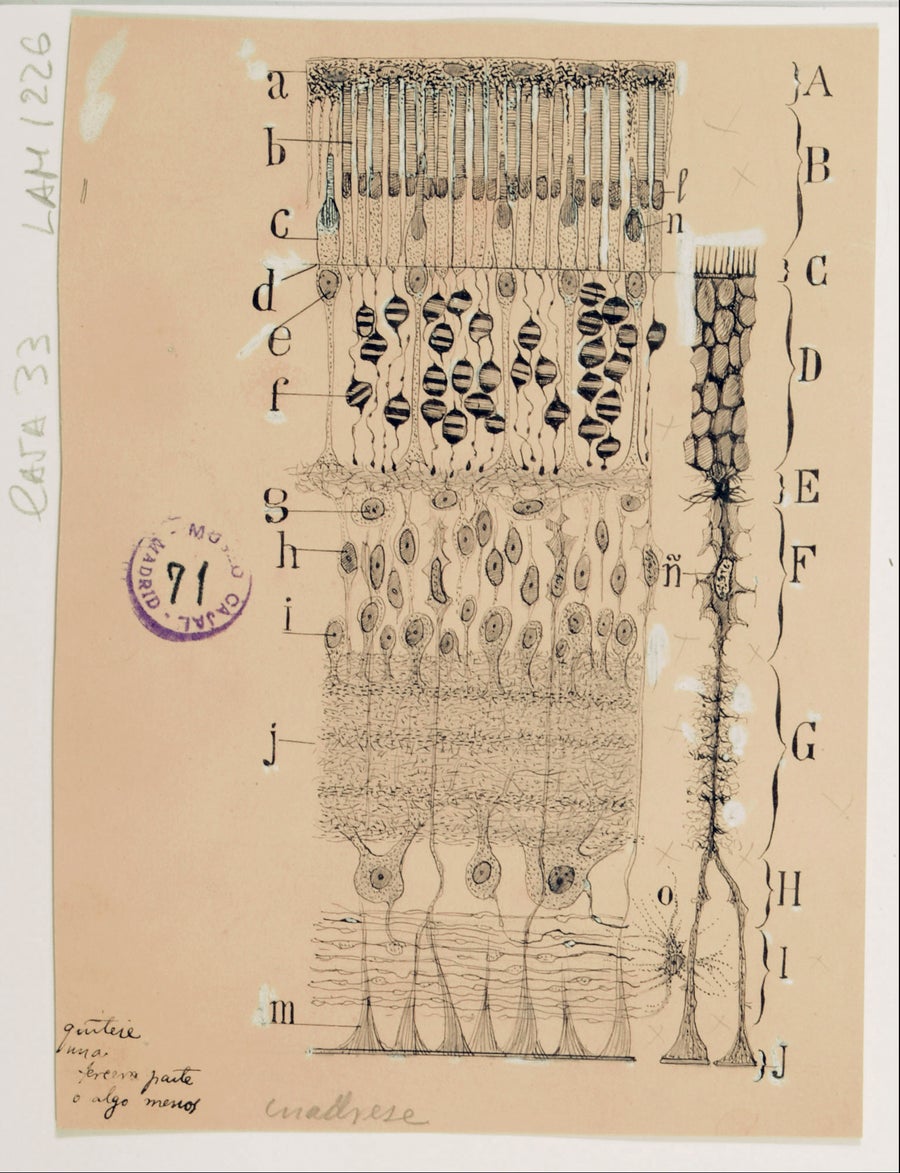

卡哈爾被認為是現代神經科學的創始人。歷史學家將他與達爾文和巴斯德並列為 19 世紀最偉大的生物學家之一,並與哥白尼、伽利略和牛頓並列為有史以來最偉大的科學家之一。他的傑作《人和脊椎動物的神經系統結構》是神經科學的基礎文字,堪比進化生物學的《物種起源》。卡哈爾因其在神經元結構方面的工作而於 1906 年獲得諾貝爾獎,他以奉獻精神甚至帶著某種同情心研究了神經元的誕生、生長、衰退和死亡,幾乎就像它們是人類一樣。“靈魂的神秘蝴蝶,”卡哈爾稱它們為“它們的翅膀的拍打有一天可能會向我們揭示心靈的秘密。”他創作了數千幅神經元圖,既美麗又複雜,至今仍印在神經解剖學教科書中,並在藝術博物館展出。在他獲得諾貝爾獎 100 多年後,我們仍然要感謝卡哈爾讓我們瞭解神經系統的外觀。有些科學家甚至將卡哈爾的神經元圖紋在身上。“只有真正的藝術家才會被科學所吸引,”他說。

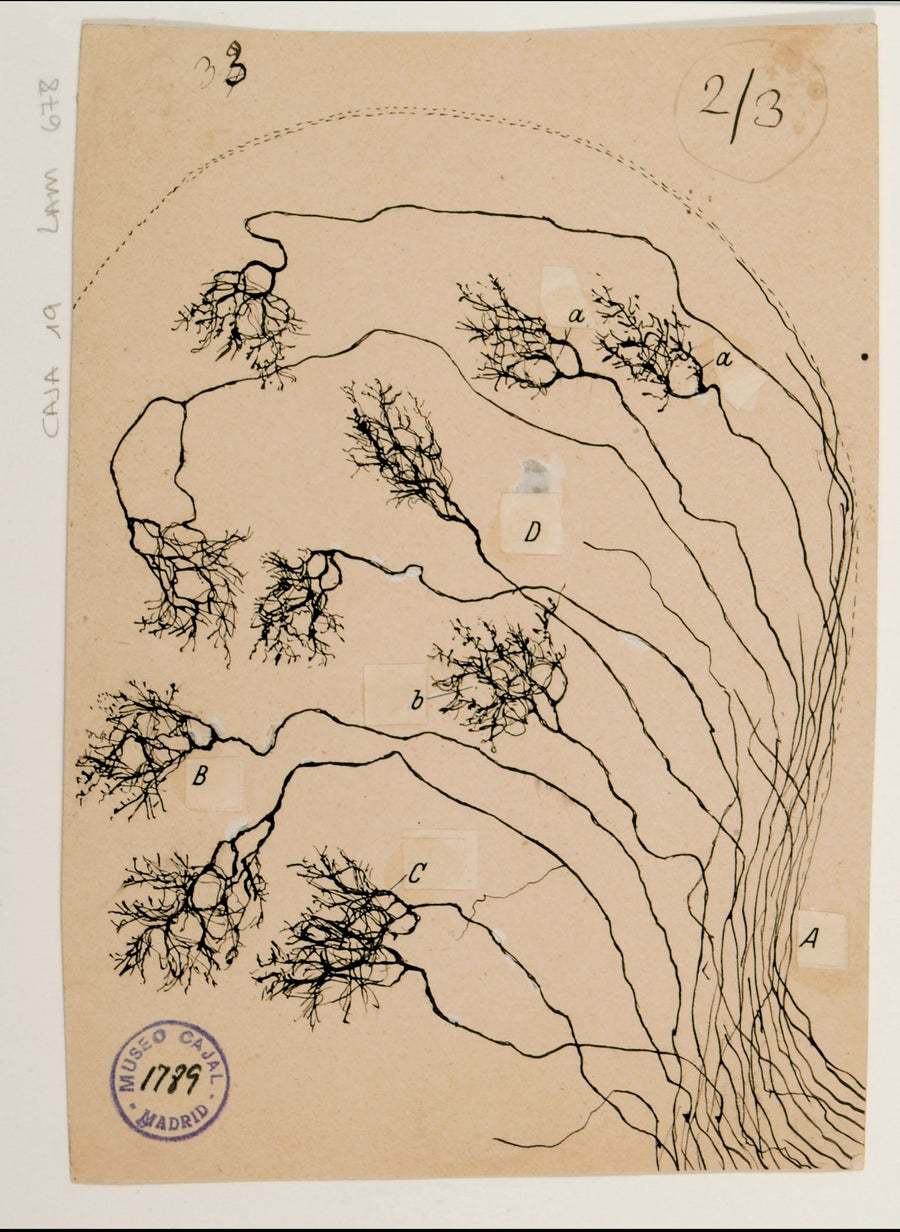

卡哈爾從滑鼠丘腦(一個關鍵的神經訊號中繼點)切片中繪製的神經末梢。來源:西班牙國家研究委員會 (CSIC) 卡哈爾研究所,卡哈爾遺產,西班牙馬德里

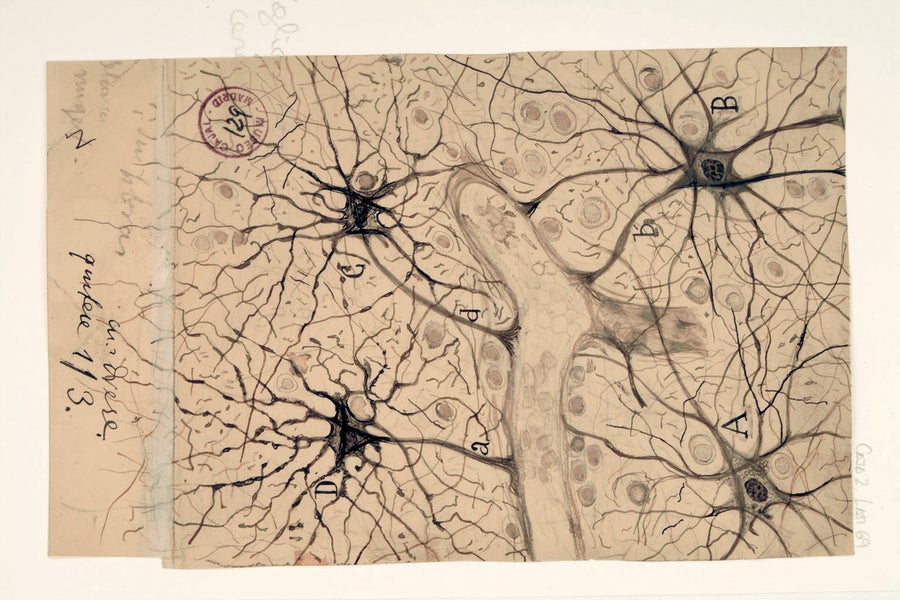

星形膠質細胞是神經元的支援細胞,環繞著血管。來源:西班牙國家研究委員會 (CSIC) 卡哈爾研究所,卡哈爾遺產,西班牙馬德里

一個新的真理

在卡哈爾的時代,視覺化細胞最先進的方法是組織學,這是一個複雜而反覆無常的過程,用化學物質染色解剖組織,這些化學物質的分子附著在細胞的精細結構上,奇蹟般地使它們在光學顯微鏡下可見。利用現有的原始染色劑,歐洲各地的研究人員試圖澄清大腦內部存在什麼的問題,大腦被認為是思維的器官,但都失敗了。然後,在 1873 年,在米蘭郊外阿比亞泰格拉索的公寓廚房裡,義大利研究員卡米洛·高爾基透過某種運氣和技巧的結合,偶然發現了一種新技術,徹底改變了神經解剖學。“我已經取得了輝煌的成果,並希望在未來做得更好,”高爾基在一封給朋友的信中寫道,他吹噓他的方法非常強大,甚至可以向“盲人”揭示神經組織的結構。他稱之為黑色反應。高爾基的一位學生認識到“黑色反應的奇妙之美……[它] 甚至可以讓外行人欣賞到細胞輪廓像被達芬奇畫出來一樣的影像。”卡哈爾第一次在一個剛從巴黎學習歸來的同事家中看到了這項技術,他完全被迷住了。“在完美的半透明黃色背景上,”卡哈爾回憶說,“出現了稀疏的黑色細絲,它們光滑而細,或多刺而粗,以及黑色的三角形星狀或梭形體!人們會認為它們是在透明和紙上用中國墨水繪製的設計……這裡的一切都很簡單、清晰且毫不混亂……驚奇的眼睛無法從這種沉思中移開。夢想中的技術成為了現實!”

儘管黑色反應大大減少了顯微鏡載玻片上可見的神經元素的數量,但這些元素仍然非常密集地堆積在一起,以至於它們的纖維看起來彼此密不可分。傳統上,研究人員研究的是正常壽命後自然死亡的成年人的神經組織。問題在於,在成年人的神經系統中,纖維已經完全生長,因此結構極其複雜。為了尋找解決這個問題的方法,卡哈爾轉向了胚胎學——也稱為個體發育——他第一次在一本大學教科書中讀到過。“如果我們反向觀察自然序列,”卡哈爾解釋說,“我們幾乎不會驚訝地發現神經系統的許多結構複雜性逐漸消失。”在較年輕的標本的神經系統中,細胞體在理論上會更簡單,纖維更短更少,它們之間的關係更容易辨別。神經系統也非常適合胚胎學方法,因為隨著軸突的生長,它們會形成髓鞘——脂肪和蛋白質的絕緣層——這些髓鞘會排斥銀微晶,阻止封閉的纖維被染色。沒有厚鞘的年輕軸突更充分地吸收染料。此外,成熟的軸突有時會長到幾英尺長,更容易在切片過程中被切斷。“既然成熟的森林被證明是無法穿透和無法定義的,”他寫道,“為什麼不回到苗圃階段研究幼林呢,我們可以這樣說?”

36 歲時,卡哈爾發現自己正在孵化雞蛋,就像他小時候喜歡做的那樣。這一次,卡哈爾沒有等待見證“新生兒的變態”,而是在幾天後切開蛋殼,取出了胚胎。胚胎組織太脆弱,無法承受切片機的夾具的壓力。因此,他用左手拇指和食指夾住組織塊,用剃鬚刀片切片,運用了他年輕時在令人厭惡的學徒生涯中學到的理髮師技能,這是他以前從未預料到的方式。一位在巴塞羅那與卡哈爾在實驗室一起工作的私人學生證實,他手工切割的切片——通常在 15 到 20 微米厚之間——與任何機器切割的切片一樣完美。

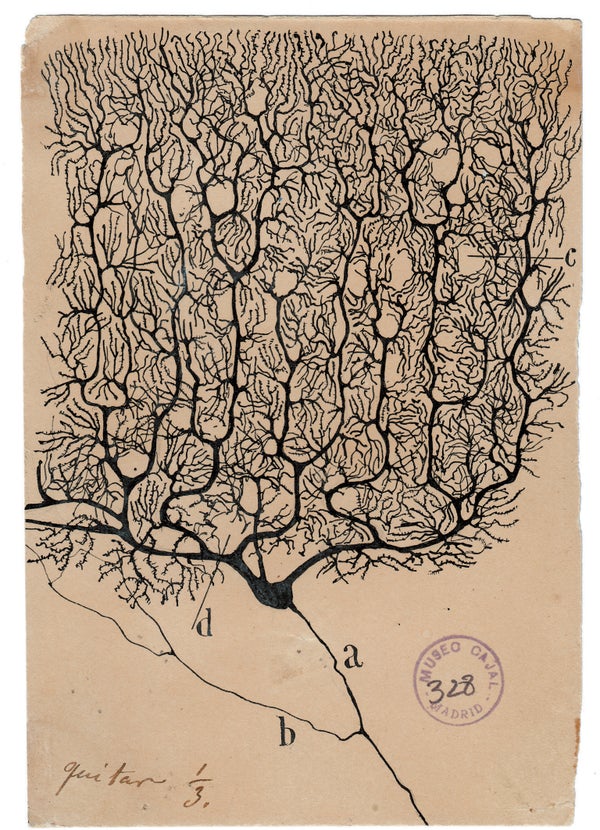

1888 年 4 月,卡哈爾製備了來自三日齡鴿子胚胎小腦的樣本。透過顯微鏡,他將目光鎖定在一個清晰、細小的軸突上,它從基部向下彎曲——細胞體上一個柔軟的錐形隆起——並追隨著這條黑色的線,全神貫注,彷彿他仍然是一個男孩,追隨著河流的流向。軸突彎曲,沿著下方的細胞層延伸,直到它開始分支。在卡哈爾的眼中,用黑色反應染色的浦肯野細胞類似於“最優雅和枝繁葉茂的樹”。他追蹤了從細胞中央“珍珠狀”體一直到末端的樹枝,末端靠近其他細胞,稱為星狀細胞,每個細胞都形成一種“籃子”形狀。雖然關係密切,但一個細胞的“梨”和另一個細胞的“籃子”永遠不會接觸。卡哈爾感覺到一個“新的真理”在他的腦海中升起:神經細胞自由地結束了。它們是獨立的個體。

來自視網膜的細胞層。卡哈爾研究了來自不同動物的視網膜切片,注意到它們的結構相似性。來源:西班牙國家研究委員會 (CSIC) 卡哈爾研究所,卡哈爾遺產,西班牙馬德里

糾結的叢林

自從研究人員在古代開始研究神經系統以來,他們傾向於將其結構與當代技術進行比較。古埃及人從大腦的外部外殼(帶有裂縫和褶皺)中看到了冶煉礦石後留下的波紋狀爐渣。古希臘人認為大腦的功能就像彈射器。勒內·笛卡爾認為,動物精神從大腦流經空心神經,使肌肉膨脹,就像液壓油在聖日耳曼皇家花園的機器中流動一樣。在 19 世紀,一個新的交通運輸時代,解剖學家奧托·代特斯以及許多其他人將神經系統設想為鐵路,鐵路在交叉口可以引導交通。

19 世紀中期,神經系統的鐵路隱喻讓位於另一項變革性技術進步:電報。以赫爾曼·馮·亥姆霍茲和埃米爾·杜布瓦-雷蒙為首的德國生物物理學派帶頭衝鋒。“我們這個時代的奇蹟,電報,很久以前就在動物身上建模了,”杜布瓦-雷蒙在 1851 年的一次演講中說。他認為神經系統和電報之間的相似之處要深刻得多。“這不僅僅是相似性,”他寫道。“這是兩者之間的親緣關係,不僅僅是效果的一致,也可能是原因的一致。”反過來,設計電報網路的工程師,如塞繆爾·莫爾斯和維爾納·馮·西門子,將生物神經系統視為集中化和組織化的模型。隨著人們首次跨越國界旅行並在世界各地相互交流,互聯互通成為一種社會理想。當德國最終在 1871 年統一時,其以柏林為中心並延伸至所有領土的電報網路,既成為帝國權力的象徵,也成為帝國權力的工具。大約在那個時候,也許是受到主要隱喻的影響,德國解剖學家約瑟夫·馮·格拉赫透過顯微鏡觀察神經組織,看到了纖維的纏結——一張網。

卡哈爾在工業化前的鄉村長大,他在神經系統中看到了他童年時代的自然景象。“在我們的公園裡,有沒有比小腦的浦肯野小體或精神細胞,換句話說,著名的腦錐體更優雅和枝繁葉茂的樹?”他問道。他觀察到軸突的小分支“像牆上的苔蘚或荊棘一樣”,通常由“像花朵一樣短而精緻的莖”支撐;一年後,他確定了術語“苔蘚纖維”。他發現,這些纖維以“玫瑰花結”結尾,靠近其他細胞的樹突,但同樣,它們不會接觸。有“巢狀末梢”和“攀爬纖維”,它們“像常春藤或葡萄藤一樣依附在樹幹上”。

最重要的是,這些細胞似乎像“一片伸展開來的樹林”一樣連線在一起。灰質是“果園”;錐體細胞被塞進“難以辨認的樹林”中。卡哈爾說,他在思考“成熟的森林”和“幼林”之間的複雜性差異時,偶然發現了研究神經系統的胚胎學方法。大腦皮層,既無法穿透又狂野,是一片“可怕的叢林”,就像他在古巴參加十年戰爭時遇到的叢林一樣令人生畏。卡哈爾認為,憑藉意志力,人類可以將“神經細胞的纏結叢林”轉變為“一個有序而令人愉悅的花園”。卡哈爾總是擔心他所處環境的落後阻礙了他的智力發展。“我後悔我沒有首先在一個大城市裡看到光明,”他在他的自傳中寫道。但他童年時代未開發的景觀成為了滋養一種與他的同代人不同的理解的沃土。

儘管他時不時地提到電報,但在他撰寫並在 1894 年羅馬國際醫學大會上缺席宣讀的演講中,卡哈爾從根本上拒絕了這種隱喻。他的反對意見既根植於他的解剖學發現,也根植於他對自身思維的觀察。“一個連續的預先建立的網路——就像電報線的格子,在其中無法建立新的站點或新的線路——有些僵化、一成不變、無法修改,”他說,“這與我們所有人對思維器官的看法背道而馳:在一定限度內,它是可塑的,並且可以透過有針對性的智力體操來完善。”換句話說,他知道他可以改變自己的想法。這就是為什麼他不能容忍網狀結構,因為網狀結構的結構是固定的。神經系統必須具有改變的能力,他認為,這種能力對於生物體的生存至關重要。卡哈爾依靠各種術語來表達這個概念:“活力”、“內部分化力”、“[神經元] 對環境條件的適應”——以及,最重要的是,“可塑性”。

卡哈爾並不是第一個使用“可塑性”這個詞的人,儘管他的羅馬演講是在廣泛的國際聽眾面前發表的,但可能促成了這個詞的普及。這個概念仍然是卡哈爾對科學最持久的貢獻之一,它的靈感來自他獨特且非傳統的的世界觀。