1909年,五位男士齊聚馬薩諸塞州的克拉克大學,想要用一個理念征服新世界。這個小團體的領頭人是精神分析學家西格蒙德·弗洛伊德。十年前,弗洛伊德在他的著作《夢的解析》中提出了一種針對當時被稱為“癔症”的新療法。這部著作還介紹了一種關於人類心靈的驚世駭俗的觀點:在意識的表面之下,湧動著一個基本上無法觸及的熔爐,其中充滿了根深蒂固的驅動力,尤其是性力(力比多)。這些驅動力受到社會道德的約束,並透過口誤、夢境和神經症發洩出來。而這些口誤反過來又為無意識的心智提供了證據。

在心理學家G.斯坦利·霍爾的邀請下,弗洛伊德在克拉克大學做了五次講座。哲學家威廉·詹姆斯也在聽眾席中,他從哈佛大學趕來會見弗洛伊德。據說,詹姆斯在離開時對弗洛伊德說:“心理學的未來屬於您的工作。” 而他是對的。

人類受他們幾乎無法控制的黑暗情感力量所驅動的觀點仍然很普遍。在這種觀念中,意識的衝動不斷與無意識的秘密慾望作鬥爭。黑暗無意識的觀念在流行文化中變得多麼根深蒂固,可以從2015年皮克斯的電影《頭腦特工隊》中看出。在這裡,一個名叫萊莉的女孩的無意識心智充滿了搗蛋鬼和恐懼,並被安置在一個封閉的空間裡。人們喜歡把無意識想象成一個我們可以塞進令人不舒服的想法和衝動的地方,因為我們想相信有意識的思想指導著我們的行動;如果不是這樣,我們似乎就無法控制自己的生活。

支援科學新聞事業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞事業 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠持續產出關於塑造我們當今世界的發現和思想的具有影響力的報道。

然而,這種形象幾乎不可能更不準確了。最近的研究表明,有意識和無意識的過程通常並非對立運作。它們不是爭奪我們心靈霸權的競爭對手。它們甚至不是像弗洛伊德後來將之劃分為本我、自我和超我所暗示的那樣是分離的領域。相反,只有一個心智,其中有意識和無意識的線索交織在一起。事實上,即使是我們最合理的想法和行為,也主要來自自動的、無意識的過程。

預測性心智

一種革命性的,現在已被廣泛接受的,與弗洛伊德的理論相反的模型被稱為“預測性心智”。這種理論有不同的形式,但總的來說,它認為自動過程在心智中起著核心作用,使我們能夠快速而準確地預測事件的發生。學習、經驗和意識不斷改進我們內隱的或無意識的預測,而只有當預測失敗時,我們才會注意到事件。也就是說,當情況值得我們關注時,我們才會意識到它們。這種自動化使我們能夠在世界上流暢地運作,而當預測失敗時意識到情況,則使我們能夠避免自動處理的陷阱,並適應環境的變化。在一個簡化的例子中,無意識過程預測拋向我們的球的軌跡,並相應地調整我們的肢體運動。然而,如果球突然向右轉彎,有意識的處理就會介入。

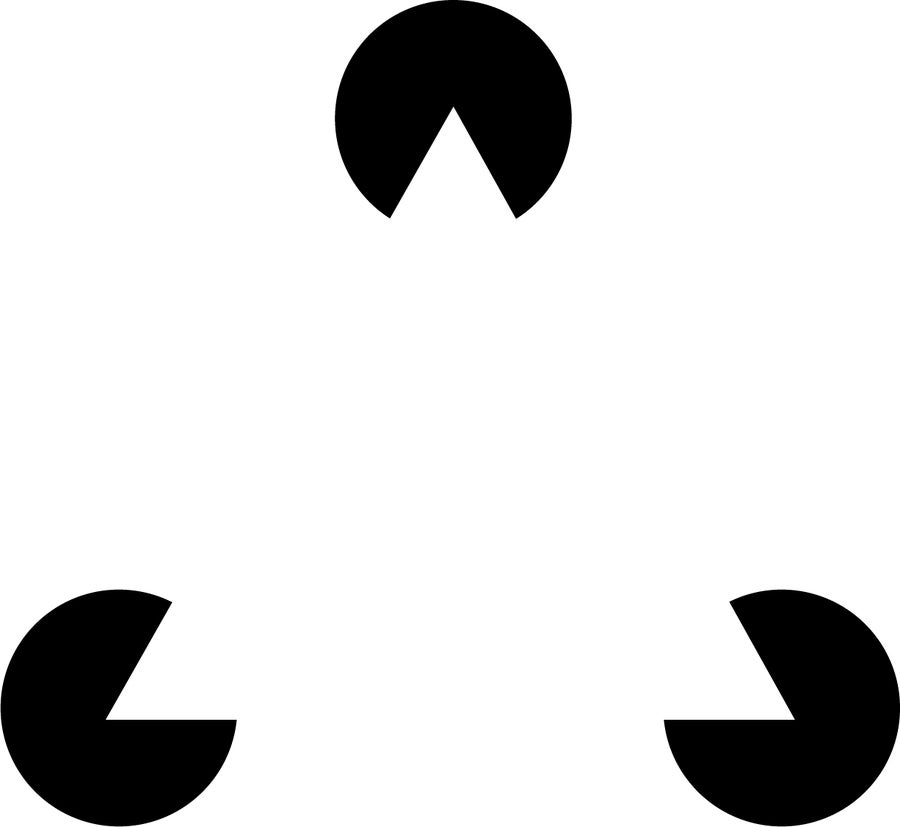

與流行的關於內心交戰的觀念一樣,預測性心智的視角也根植於19世紀的先驅。物理學家和生理學家赫爾曼·馮·亥姆霍茲是第一個假設我們自動得出的結論是基於知覺的。例如,我們的視覺系統很容易從三個戰略性放置的、切出切片的圓圈中產生一個想象的三角形(圖示)。根據亥姆霍茲的說法,這種有用的錯覺證明了預先設定的機制在沒有任何人為干預的情況下塑造了我們對世界的印象。預測性心智模型現在假設,這種自動化不僅塑造了我們的知覺,而且塑造了所有的心理過程,包括我們的判斷、決策和行動。

卡尼薩三角形錯覺提供了證據,證明我們的知覺是基於內隱推斷的。我們的視覺系統構建了一個想象的三角形,作為“解釋”圓圈排列的一種方式。 來源:大眾科學

為了在世界上流暢地發揮身體功能,你需要你的大腦快速而自動地區分身體自身的動作和外部輸入。它透過建立傳送給肌肉的每個命令的所謂傳出副本來實現這一壯舉。例如,當你來回搖頭時,你知道外部世界並沒有來回搖晃,即使到達大腦的視覺線索可能會給人留下這種印象,因為傳出副本表明是大腦本身發出了運動命令。傳出副本也是你無法在自己的腳上產生別人可以引起的癢癢感的原因:當腳底的癢癢感被處理時,大腦中負責觸覺感知的區域已經充分了解到是你自己的手指在做這件事。

無意識過程的運作也明顯體現在各種其他現象中,例如自動運動、自發聯想、跳躍式的即時結論(科學家稱之為“內隱推斷”的一個例子)和對閾下刺激(那些沒有被有意識地識別的刺激)的感知。實驗室實驗表明,測試物件在能夠用語言表達規則之前就認識到特定任務的潛在規則。例如,在一項研究設計中,志願者被要求從兩疊牌中抽牌,其中一疊牌可能會帶來鉅額的假設利潤,但也可能帶來鉅額損失,而另一疊牌的風險較小;志願者沒有被告知這兩疊牌之間的區別。壓力跡象,例如出汗增多,將揭示受試者在能夠清楚表達其中一堆牌有風險之前很久就感知到了這種模式——兩堆牌之間的差異。正如柏林馬克斯·普朗克人類發展研究所的神經科學家尼古拉斯·舒克最近所證明的那樣,這種內隱推斷會影響額葉某些部位的活動——這些部位通常被認為是做出決策的地方——甚至在測試物件做出決定之前。

閾下刺激的力量

使用一種稱為啟動的閾下干預的研究提供了進一步的例子,說明無意識處理如何影響行為。實驗者以這樣一種方式呈現影像、文字甚至身體感覺,使得測試物件要麼不會注意到這些刺激(因為暴露時間太短),要麼會無視它們(因為它們可能與正在關注的任何事物無關)。在後一種策略的一個例子中,心理學家可能會要求受試者閱讀文字,其中某些詞語多次出現,但這些詞語沒有被突出顯示,並要求對照組受試者閱讀中性文字。如果測試物件在閱讀了包含多次出現的詞語的文字後,在思維、感覺或行為方面表現出可測量的差異,研究人員可以假設該文字產生了無意識的影響。

大量研究表明,涉及衰老或死亡等概念的閾下刺激對行為有可測量的影響。例如,測試物件移動得更慢,或者對精神思想更加敏感。這種現象在日常生活中很常見。路過一家麵包店,人們可能會突然想起他們忘記購買生日蛋糕的配料。我們的無意識為我們的行動鋪平了道路。

這些例子證實,大腦沿著多條軌道運作。與計算機相比,我們的大腦灰質運轉速度非常緩慢——但在許多並行層面上。然而,研究人員經常區分出兩個一般的線索。諾貝爾經濟學獎獲得者丹尼爾·卡尼曼稱之為系統1和系統2。其他人則談到內隱和外顯處理,或熱處理與冷處理。第一條線索(系統1,內隱,熱)指的是無意識心智的快速、自動和不受控制的運作;另一條線索(系統2,外顯,冷)描述的是緩慢的、更靈活的有意識過程,這些過程受意志支配。但預測性心智對心智功能的理解的關鍵在於,這兩條線索始終協同工作;換句話說,我們的心智既無意識地運作,也有意識地運作。

以下句子說明了這一論斷的真實性:Veery nmoral sopern acn dpeciher eseth drows. Talhoguh het telters rae ramscbled, ouy houlsd vahe on ficudiflty unstanddering thaw si geibn dias. Ouy anc od hist ecabuse fo het sursingpri mautoaticity fo het brian! 大多數人只需不到一秒鐘的時間就會意識到下一個詞是什麼。我們大腦中的自動駕駛儀會預測單詞,並快速整理亂碼的字母。

一個很大的謎題是,在神經生理學層面上,究竟是什麼區分了有意識和無意識的過程——以及它們究竟是如何相互作用的。馬里蘭大學學院公園分校的哲學家彼得·卡魯瑟斯認為,我們只意識到工作記憶中的內容:可以稱之為“使用者介面”。但工作記憶只儲存了我們接收到的資料中極其微小的一部分。我們對湧入大腦的大部分輸入仍然無意識——並將其饋送到系統1,系統1會自動快速地處理它。

大腦如何處理這些資料?它不斷地窺視未來,思考:接下來會發生什麼?可能會出現什麼刺激?地平線上有什麼危險嗎?其他人正在做什麼?這種預測不僅與外部世界有關,也與我們身體的內部環境有關。從這個角度來看,我們想要吃東西的慾望只不過是對即將到來的能量損失的無意識的預期。我們的無意識旨在維持體內平衡,保持我們身體(包括能量攝入和使用的平衡)處於穩定狀態。

預測性神經生物學

南非開普敦大學的馬克·索爾姆斯是預測性心智理論的堅定支持者,他對無意識和有意識功能的神經生物學基礎增加了其他見解。與弗洛伊德相反,他認為我們的心智不是在尋求更強的意識,而是相反——將意識保持在最低限度。正如他所解釋的那樣,“你知道Talking Heads樂隊的歌曲,歌中唱到‘天堂是一個什麼都不會發生的地方’嗎?嗯,那是大腦首選的狀態,因為它是節能且省時的。這是一種生存機制。”

.png?w=900)

1909年,包括西格蒙德·弗洛伊德(底排,左)和卡爾·古斯塔夫·榮格(底排,右)在內的精神分析學家代表團出席了在馬薩諸塞州伍斯特市克拉克大學舉行的會議,該會議由斯坦利·霍爾(底排,中)組織。弗洛伊德做了五次講座。 來源:蓋蒂圖片社

索爾姆斯在2018年與倫敦大學學院的卡爾·弗里斯頓合著的一篇論文中描述了這個觀點,弗里斯頓是成像技術發展的關鍵人物,成像技術徹底革新了大腦研究。大約10年前,弗里斯頓提出了自由能原理,這是預測性大腦理論的數學形式化版本。在他的定義中,大腦中的自由能描述了大腦未能做出正確預測時產生的神經元狀態;大腦會盡一切努力避免自由能。索爾姆斯和弗里斯頓斷言,歸根結底,預測錯誤等同於驚訝,等同於意識;當事情沒有按預期進行時,我們就會產生意識——大腦試圖限制的一種狀態。

這種觀點不僅顛覆了弗洛伊德的理論,也與大腦皮層(大腦半球的外層)是意識來源的經典觀點相矛盾。根據索爾姆斯的說法,這些較高的區域不是意識的載體,而是由大腦幹和中腦中更深層的結構“告知”應該關注什麼。索爾姆斯將意識的來源定位於大腦中調節警覺性、情緒刺激和驅動力的區域——恰恰是弗洛伊德定位無意識的那些區域(大腦圖示)。“皮層的模式檢測機制在沒有意識注意的情況下工作效率最高。意識是從大腦中更深層的情感部分,即邊緣結構中產生的,”他說。

這個假設可以透過經驗得到證實。例如,由於發育障礙而天生沒有大腦皮層的兒童也能夠產生意識。如果這些嬰兒能夠存活到童年,他們不僅是警覺的,而且還會表現出情緒反應。在2007年的一篇綜述中,神經科學家比約恩·默克爾得出結論,即使沒有大腦皮層,也存在許多有意識的現象。雖然更復雜的心理操作,如邏輯思維或自我反思是不可能的,但可以體驗到諸如快樂、惱怒或悲傷等情緒。

.png?w=900)

傳統的大腦觀點認為,大腦的外層——大腦皮層——是高階心理功能的所在地。但在南非開普敦大學的馬克·索爾姆斯提出的模型中,意識產生於較低區域的活動,如網狀啟用系統、腹側被蓋區和丘腦。例如,感官資訊——所有感官資訊都透過丘腦——只有在情感上或動機上相關時才會變得有意識,在這種情況下,前額葉皮層和扣帶回皮層會將我們的注意力引導到它上面。與此同時,紋狀體和楔前葉在自動運動控制和定向中發揮作用,這使我們能夠在沒有意識思考的情況下與環境互動。 來源:Falconieri Visuals

真正的主謀

許多人頑固地堅持本能的無意識和理性意識之間的舊區分,並且偏愛後者。但是,正如我已經表明的那樣,這種觀點是站不住腳的。無意識過程極大地控制著我們的意識。你的注意力指向哪裡,你記住了什麼以及你有什麼想法,你從湧入你的大量刺激中過濾掉了什麼,你如何解釋它們以及你追求什麼目標——所有這些都來自自動過程。弗吉尼亞大學的蒂莫西·威爾遜認為,這種對無意識的依賴是我們作為一個物種為生存付出的代價。如果我們總是被迫考慮我們周圍情況的方方面面,並且不得不權衡我們應該做什麼的所有選擇,那麼人類早就滅絕了。我們大腦中的自動駕駛儀——而不是意識——使我們成為現在的我們。

那麼,解決問題並確保我們生存的真正主謀是無意識。考慮到無意識似乎無法控制,人們傾向於不信任它是可以理解的。當我們甚至不知道它何時以及如何影響我們時,我們怎麼能控制它呢?然而,這種安排是有效的。

研究啟動效應的耶魯大學的約翰·巴赫將人類心智比作水手:要將船隻從A點駛向B點,水手需要知道目的地並能夠進行航向修正。然而,這些能力是不夠的,因為,正如無意識的情況一樣,諸如洋流和風等無法控制的因素會發揮作用。但經驗豐富的水手會將這些因素考慮在內,以到達目的地。

我們最好也以類似的方式對待我們的無意識——不要妨礙它。而這實際上是我們日復一日所做的事情。當我在辦公桌上放一張我所愛之人的照片來激發我的工作動力,或者當我走樓梯而不是乘電梯時,我都是在引導我的無意識心智,認識到它對休閒和休息的渴望在當下並不符合我的最佳利益。而我能夠做到這一點的事實表明,有意識和無意識是夥伴,而不是對手。

本文最初發表於Gehirn&Geist,經許可轉載。