認知神經科學家盧克·米勒在他的公寓裡擺弄著一根窗簾杆,這時他突然意識到一件奇怪的事情。當他用杆子擊打物體時,即使不看,他也能感覺到接觸點,就好像那是他身體的感覺延伸。“這有點奇怪,”米勒回憶起當時的想法。“所以我去了[實驗室],我們在實驗室裡玩了玩。”

透過工具感知觸覺並不是一個新概念,儘管它尚未得到廣泛研究。在 17 世紀,哲學家勒內·笛卡爾討論了盲人透過手杖感知周圍環境的能力。雖然科學家們對工具的使用進行了廣泛的研究,但他們通常關注人們如何移動工具。“在很大程度上,他們忽略了工具使用的感覺方面,”米勒說。

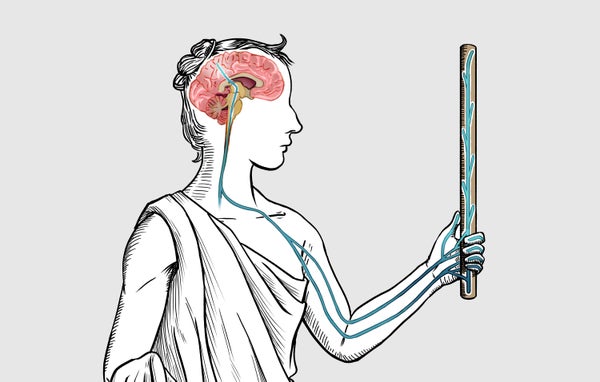

在2018 年發表於《自然》雜誌的研究中,米勒和他在法國里昂第一大學的同事報告說,人類實際上非常擅長僅憑觸覺來精確定位物體與手持工具的接觸點,就好像物體在觸控他們自己的皮膚一樣。工具不像我們的皮膚那樣有神經支配,那麼我們的大腦是如何知道它何時何地被觸控的呢?在 12 月發表在《當代生物學》雜誌上的後續研究結果表明,參與感知身體觸覺的大腦區域同樣處理工具上的觸覺。“工具被視為你身體的感覺延伸,”米勒說。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續講述關於塑造我們今天世界的發現和想法的具有影響力的故事。

在最初的實驗中,研究人員要求 16 名右撇子受試者確定他們在一根一米長的木杆上感受到的觸控位置。在總共 400 次試驗中,每位受試者比較了杆子上兩次觸控的位置:如果感覺位置不同,參與者不做出反應。如果位置相同,研究中的人們會踩下腳踏板來表明觸控是靠近手還是遠離手。即使沒有任何使用杆子的經驗或關於他們表現的反饋,參與者的平均準確率也達到了 96%。

在實驗過程中,研究人員使用頭皮電極記錄了受試者的皮層腦活動,發現皮層迅速處理了工具被觸控的位置。在杆子在同一位置連續被觸控兩次的試驗中,先前被證明可以識別身體觸控的大腦區域(包括初級軀體感覺(觸覺)皮層和後頂葉皮層)的神經反應明顯受到抑制。

有證據表明,當感覺大腦區域反覆接收到相同的刺激時,底層神經元群體的反應會受到抑制。這種重複抑制可以被測量並用作“時間戳”,以表明刺激在大腦中被提取的時間。

當研究小組用手臂而不是杆子對一些相同的受試者進行觸控測試時,他們觀察到在相似的時間尺度上,相同的大腦區域也出現了類似的重複抑制。軀體感覺皮層在杆子和手臂接觸後 52 毫秒(約二十分之一秒)內受到抑制。在 80 毫秒時,這種活動抑制擴散到整個後頂葉皮層。這些結果表明,檢測工具上觸控位置的神經機制“與定位身體觸控的神經機制非常相似”,法國里昂神經科學研究中心的神經科學家、這兩項研究的資深作者亞歷山德羅·法爾內說。

有趣的是,米勒說,每次接觸後,杆子都會振動約 100 毫秒。“因此,當杆子在手中完成振動時,您已經在幾十毫秒之前提取了位置,”他補充道。杆子上的振動由嵌入我們皮膚中的觸覺感測器(稱為帕西尼受體)檢測到,然後將神經訊號傳遞到軀體感覺皮層。手部帕西尼活動計算機模擬顯示,關於杆子接觸位置的資訊可以在 20 毫秒內有效提取。

杆子上的振動可能提供了觸覺定位所需的關鍵資訊。研究人員重複了相同的杆子實驗,測試了一位右臂失去本體感覺的患者,這意味著她無法感知肢體在空間中的位置。然而,她仍然可以感知淺表觸控,並且當她雙手握住杆子時,她能夠定位杆子被觸控的位置,並且在任務期間具有與健康患者相似的腦活動。 法爾內說,這一發現“很有說服力地表明,透過觸控傳遞的振動(患者的振動感仍然存在)足以讓大腦定位杆子上的觸控”。

總而言之,這些結果表明,人們可以使用檢測身體觸控的相同神經過程,快速有效地定位工具上的觸控。雖然法爾內強調,研究中沒有人認為工具“已成為他們自己身體的一部分”,但他表示,這項工作表明受試者經歷了感覺體現,“大腦透過重用其對身體的瞭解來重新調整處理物體的策略”。

密蘇里大學研究神經修復學的認知神經科學家斯科特·弗雷說:“這是一項非常出色、全面且周到的工作。” 弗雷沒有參與這項研究,他認為這些結果可能有助於改進假肢的設計,因為它表明“無感覺物體可以成為潛在的從世界檢測資訊並將其傳遞到軀體感覺系統的方式,”他說。“我認為假肢設計領域的人們並沒有真正考慮過這一點。但也許這表明他們應該考慮。這可能會帶來一個新穎的想法。”