恐龍和化石愛好者非常熟悉大約6600萬年前導致霸王龍和所有非鳥類恐龍滅絕的隕石撞擊。但常常被忽視的是,這次撞擊也摧毀了整個生態系統。一項新的研究表明,這些災難反過來又導致了另一個特別深刻的進化結果:南美洲的亞馬遜雨林的出現,這是地球上物種最多樣化的環境。然而,由於人類活動前所未有的破壞,包括為農業清理土地,亞馬遜豐富的熱帶物種和棲息地現在正面臨著它們自身的生存威脅。

這項新研究於週四發表在《科學》雜誌上,分析了數萬個植物化石,代表著“知識的根本性進步”,賓夕法尼亞州立大學的地球科學家彼得·威爾夫說,他沒有參與這項研究。“作者證明,恐龍滅絕也是新熱帶生態系統的一次大規模重置事件,將其進化置於一條全新的道路上,直接通向當今該地區非凡、多樣、壯觀且受到嚴重威脅的雨林。”

威爾夫補充說,這些見解“為保護熱帶地區支援人類生命以及數百萬生物物種的活生生的進化遺產提供了新的動力。”

關於支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的有影響力的故事的未來。

巴拿馬史密森尼熱帶研究所的古生物學家、該研究的共同主要作者卡洛斯·哈拉米略同意,隕石的進化和生態影響對當今人類活動造成的亞馬遜雨林和其他地球關鍵棲息地的快速破壞具有啟示意義。“我們可以將此與當今聯絡起來,”他說,“因為我們也在改變景觀,而這會持續永遠——或者至少是很長時間。”

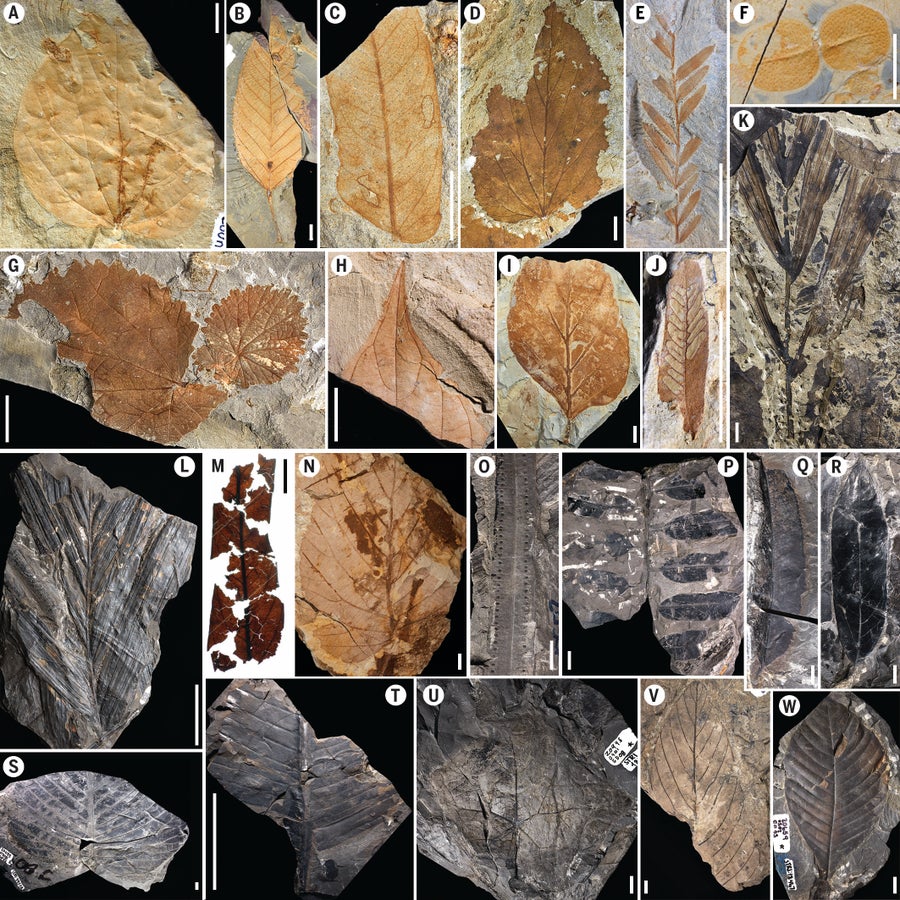

對約50,000個花粉粒和6,000片化石葉片的分析表明,消滅非鳥類恐龍的隕石也孕育了亞馬遜雨林。來源:Carvalho 等人,《科學》,2021年

現代雨林對地球上的生命至關重要。特別是亞馬遜雨林,在調節地球的淡水迴圈和氣候方面起著至關重要的作用。然而,西歐和北美古生物學家很少關注熱帶森林,而是專注於溫帶地區。許多學術界和業餘化石愛好者也傾向於將溫暖潮溼的地區視為化石發現的絕境,因為他們認為那裡的條件會阻止有機物質儲存足夠長的時間以形成化石。“正是這些因素的結合導致我們在熱帶地區缺乏大量資料,”南衛理公會大學的古生物學家邦妮·雅各布斯說,她是情境化論文的合著者,該論文與《科學》雜誌上的新研究一同發表。

科學家們已經知道,隕石撞擊及其後果——至少在溫帶地區——隨當地條件和距離墨西哥尤卡坦半島希克蘇魯伯隕石坑的距離而變化。例如,紐西蘭的森林相對安然無恙。但研究人員一直不知道該事件如何改變非洲的熱帶雨林,或者直到現在,南美洲的熱帶雨林。

哈拉米略和他的大多數合著者一樣,來自哥倫比亞,並且特別想調查他祖國熱帶森林的起源。這項新研究是他作為本科生構思的,代表了近12年的努力。“這花了我們很長時間,”他說,“因為我們必須從零開始。”

完整的樹木幾乎從未在化石記錄中儲存下來,因此哈拉米略和他的同事轉向化石花粉和樹葉以尋求見解。花粉可以長期儲存,並且在化石記錄中廣泛存在。與樹葉一樣,花粉在物種之間形態各異,這有助於研究人員確定古代棲息地中生活著哪些型別的植物。

哈拉米略和他的同事在哥倫比亞的53個地點搜尋了在隕石撞擊前的晚白堊世時期形成的岩石,以及在隨後的1000萬年古近紀時期形成的其他岩石。從這些岩石中,該團隊收集並分析了約50,000個化石花粉粒和6,000片化石葉片,以表徵製造它們的植物型別。最近的獨立研究結果表明,接收更多光照的植物葉片具有更高的葉脈密度,以及更高比例的天然同位素碳13。研究人員研究了收集到的化石中的這些特徵,以拼湊出該地區過去森林的結構。

他們的發現描繪了一幅撞擊後生命突然、災難性毀滅的景象——但也描繪了之後數百萬年像鳳凰涅槃般的重生。作者確定,在隕石撞擊之前,南美洲的森林以許多針葉樹和光線充足的開放樹冠為特色,支撐著茂密的蕨類植物林下層。恐龍可能在維持這些白堊紀森林中發揮了關鍵作用,包括推倒樹木和清理植被。然而,在希克蘇魯伯隕石撞擊的瞬間,這個生態系統被不可逆轉地改變了。可能持續燃燒了數年的火災吞噬了南美洲南部森林。據作者計算,連同它們支援的許多動物一起,該大陸45%的熱帶植物物種消失了。

森林花了六百萬年才恢復到隕石撞擊前的多樣性水平,而緩慢長回的物種與之前的物種完全不同。豆科植物——與細菌形成共生關係,使其能夠從空氣中固定氮的植物——是第一個出現的,它們豐富了以前營養貧乏的土壤。氮的湧入,以及來自隕石灰燼的磷,使其他開花植物能夠在豆科植物旁邊茁壯成長並取代針葉樹。隨著開花物種爭奪光照,它們形成了茂密的樹葉樹冠,並創造了我們今天所知的層狀亞馬遜雨林,其特點是頂部覆蓋著生產力,底部是黑暗的林下層。

洛杉磯拉布雷亞瀝青坑和博物館的古生態學家雷根·鄧恩沒有參與這項新研究,她也認為這項研究的發現不僅是揭示過去的關鍵,也是將當前人為威脅納入考量的關鍵。她特別注意到作者計算出隕石撞擊後45%的植物物種滅絕,因為“目前的估計表明,僅在未來30年內,亞馬遜河流域至少有這麼多植物物種將受到人類活動的全球威脅。”

“問題仍然是:人類的影響將如何永遠改變亞馬遜森林的組成和功能?”鄧恩說。

雅各布斯說,新的發現表明,大規模滅絕事件會如何改變“一切的程序”。她補充說,今天我們正處於另一次這樣的事件之中,但這次事件是由單一物種驅動的——而且沒有遠離隱喻性撞擊坑的地方,“因為人類無處不在。”

然而,雅各布斯說,與過去的大規模滅絕事件不同,這一次“我們並非無力阻止它。”