半個世紀前,人類傳送了給星星的第一張明信片,由一道狹窄的無線電波束攜帶。

那是 1974 年 11 月 16 日——地球上一個動盪的時期。冷戰正達到高潮,世界經濟仍在從前一年中東石油禁運的影響中蹣跚而行。美國已從載人登月計劃中撤退,但仍在越南作戰,醜聞纏身的總統理查德·尼克松的辭職仍在引發震盪。披頭士樂隊此前已 фактически解散,但在年底前正式解散。(約翰·列儂的單曲“Whatever Gets You thru the Night”就在當天登上美國排行榜榜首。)

在那個黑暗的背景下,這首次星際傳輸既是字面意義上的,也是象徵意義上的光明。天文學家已經開始竊聽天空,滿懷希望地等待來自宇宙之外的低語,以打破我們看似宇宙的孤獨。但這有所不同——一種有意的召喚,也許是對假設存在於星際之間的生物的交流邀請。它使用波多黎各阿雷西博天文臺強大的無線電發射器傳送,標誌著一個時代的開始,這個時代仍在展開,在這個時代,我們快速變化的技術文明在一個寂靜的天空下,面對著不確定的命運,並努力展示自己。

關於支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續講述關於塑造我們今天世界的發現和想法的具有影響力的故事。

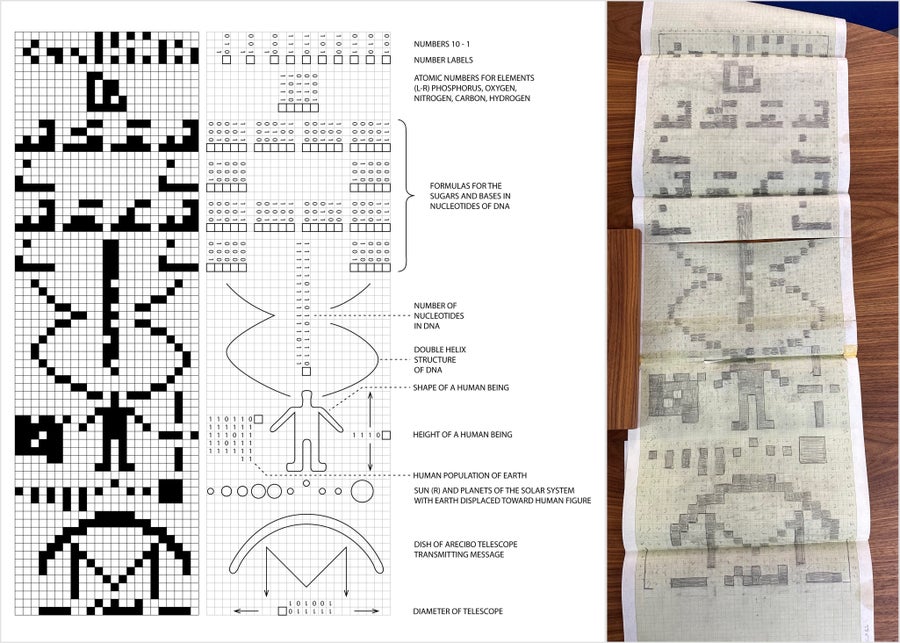

以二進位制程式碼(一串 1 和 0)編寫的,現在被稱為“阿雷西博資訊”的資訊,在它離開地球后的 50 年裡,已成為 20 世紀太空時代的標誌。您幾乎肯定在某個時候見過它,即使您不認識它是什麼。將其數字按正確的尺寸排列成網格,該傳輸將產生一個二維影像,講述我們人類、我們在太陽系中的家以及將資訊傳遞到天空的儀器。

“我認為阿雷西博資訊屬於嘗試與外星智慧生物交流或向太空傳輸東西的偉大傳統,這些東西從根本上來說也是至少部分是給地球的資訊,”美國物理研究所的科學史學家麗貝卡·夏博諾說。但是,她說,它不僅僅是這些。

“人類是非常視覺化的生物,我們需要一些視覺上美麗的東西來幫助引導靈性和敬畏之情,”她說。“我認為,在某些方面,阿雷西博資訊是古老傳統中的一個標誌——一種視覺表現,它讓我們以一種廣闊而崇高的方式感到渺小。”

但是,正如它象徵著某種超越一樣,今天的阿雷西博資訊也令人痛心地提醒著脆弱和失落。自從該資訊離開地球后,傳送資訊的望遠鏡被忽視並最終坍塌。阿雷西博資訊的設計者,我的父親弗蘭克·德雷克,也去世了。幾個月前,在翻閱我父親的一些舊檔案時,我找到了一份資訊的早期鉛筆草稿——以及他關於他想傳達的資訊以及圍繞其創作的信件的思考。我當然知道父親在傳送資訊中所扮演的角色,這在我生命的大部分時間裡都是如此,但這是我第一次看到製作資訊所做的工作。當我在社交媒體上分享了草稿的圖片時,反響比我預期的要熱烈得多,許多人模仿了印第安納·瓊斯的語氣:“那應該放在博物館裡!”(我對此觀點表示贊同。)

阿雷西博資訊,當其 1679 位按網格正確對齊時(左),一個帶註釋的插圖解釋了其組成部分(中),以及最近發現的資訊手繪初稿的照片(右)。

SPL/科學來源(左和中);弗蘭克·德雷克(右)

“那些影像深深地印在任何思考這些東西或瞭解這段歷史的人的腦海中,”美國宇航局天體生物學戰略高階科學家大衛·格林斯彭說。“這是一個非常充滿希望的姿態,其動機是超越的,因為它不是為了國家利益或個人利益。它就像,‘嘿,地球上的人類,我們可以做到這一點。’”

在我的朋友們的幫助下

儘管阿雷西博資訊很有名,但它並不是地球上第一個有意的、經過設計的傳輸。

這項榮譽屬於現在被稱為莫爾斯電碼資訊的資訊,該資訊於 1962 年使用莫爾斯電碼傳輸了三個俄語單詞。莫爾斯電碼資訊由三位蘇聯科學家設計,並使用位於克里米亞葉夫帕托里的行星雷達複合體傳送,從未打算被外星人接收——除非他們中的任何一個(不太可能)碰巧生活在不適宜居住的目標金星上。它甚至從未離開過太陽系。相反,該傳輸從金星反射回來,回到了地球,在那裡,它的民族主義情緒——單詞mir(可以表示“和平”或“世界”)、“列寧”和“蘇聯”——被其預期的受眾接收:我們。

“我見過有人聲稱這是首次向地外文明發送資訊的案例,”夏博諾說。“我不認為你可以這樣做,因為從資訊的內容中可以清楚地看出,它並沒有考慮到地外文明的受眾。”

但是,她指出,蘇聯科學家傳送該資訊是為了紀念他們設施中新的雷達陣列的整合。“他們的直覺是向太空傳送資訊,”她說。“阿雷西博資訊也是如此——為了紀念阿雷西博的升級。”

1974 年完成的這些升級將阿雷西博天文臺轉變為世界一流的射電天文學設施。它們包括一個強大的無線電發射器,以及用於望遠鏡 1000 英尺寬反射碟的閃閃發光的鋁表面。為了慶祝這些成就,當時擔任國家天文和電離層中心(負責運營阿雷西博)主任的父親邀請了 200 多人參加當年 11 月 16 日在天文臺舉行的儀式。傳輸將結束慶祝活動,向聚集的貴賓和全世界展示美國新獲得的星際觸角。

在儀式前的幾個月,父親開始設計資訊。這不是他的第一次;多年前,他出於好玩,編寫了一條 551 位的二進位制資訊,並將其傳送給了參加1961 年關於搜尋地外文明的歷史性會議的少數人。如果正確排列成網格,這些 0 和 1 將形成一個影像,其中包括人類、我們的太陽系以及氧原子和碳原子。但是,只有一位接收者——工程師和技術巨頭伯納德·奧利弗——弄清楚了如何解碼它。(奧利弗用他自己的二進位制回覆通知了父親:一個帶有橄欖的馬提尼酒杯的編碼影像。)

對於阿雷西博資訊,父親將他的網格構建為兩個質數的乘積——一個 23 x 73 的矩形——總共 1679 位。然後,當他開始思考到底要說什麼時,他徵求了同事的意見——他們中的大多數人都表示反對。現在,有點矛盾的是,在不到半個世紀的時間裡,一條旨在傳播數千年的資訊的準確作者身份——哪些人貢獻了什麼——似乎已經迷失在歷史的迷霧中。但我們確信,父親是其主要架構師,並且他與(其中包括)當時的康奈爾大學研究生理查德·艾薩克曼密切合作。艾薩克曼提出了一些建議,他回憶說父親採納了這些建議,例如修改資訊頂行上的二進位制數字,以及偏移地球以表明那是我們的家園。

“當時我並沒有賦予它太多的重要性。我只是覺得這很酷,”艾薩克曼說,他現在已從美國宇航局戈達德太空飛行中心退休,並在馬里蘭州和夏威夷之間分配時間。“但這是一種技術演示,它跨越了一條界限,進入了一個具有非常深刻哲學意義的領域。”

太陽來了

父親將目標對準了一個名為梅西耶 13 (M13) 的球狀星團,或位於武仙座的大星團,因為它在儀式舉行時恰好在頭頂(阿雷西博的巨型碟形天線位於一個漏斗狀的窪地中,並非完全可操縱)。大約 25,000 年後,父親的資訊將到達 M13——或者至少是其中的一部分,因為星團中數千顆恆星中的大多數屆時將移出望遠鏡的光束。但是,任何能夠在附近探測到阿雷西博傳輸,並弄清楚如何解碼它的人,都將擁有一份藍圖,告訴他們很多關於我們的資訊:我們的樣子、構成我們 DNA 的化學元素和生物分子、我們的行星系統是什麼,以及 1974 年我們有多少人。父親的傳輸以阿雷西博碟形天線本身的二進位制編碼表示結束。

“在某種程度上,這有點像給望遠鏡的情書,”安大略省約克大學的人類學家凱瑟琳·丹寧說,她研究對外星生命的科學探索。“這很美妙。但是,這段文字、這個物體、這種表演對不同的人來說意味著很多不同的東西。”

在 11 月 16 日的儀式結束時,父親告訴觀眾接下來會發生什麼——他們即將以“一個非常重要的開始”來結束 proceedings。

“我們地球,在目前的時間,在我們的頻率上,是一個令人難以置信的景象。它目前的亮度是太陽的 1000 萬倍,”他說。“任何朝這個方向看的人都會看到我們的恆星比以往任何恆星都更亮,除了那些可能傳送過智慧訊號的其他恆星。”

然後,佐治亞州眾議員約翰·戴維斯透過轉述丹尼爾·韋伯斯特在眾議院懸掛的一句話,批准了阿雷西博控制室人員的行動。“讓我們開發我們土地的資源,看看在我們有生之年,我們是否可以做出一些值得紀念的事情,”他說。“我認為今天我們做到了。”

現在在加州大學聖地亞哥分校擔任太陽物理學家的伯尼·傑克遜將資訊程式設計到計算機中,並按下了開始傳輸的按鈕。在外面,揚聲器播放音訊,隨著資訊離開地球——這是將那些 0 和 1 簡單地轉換為兩種可聽見的音調。揚聲器嗡嗡作響了近三分鐘,到傳輸停止時,它的第一位幾乎到達了火星軌道。

“他們聽到的聲音可能是我們從另一個世界聽到的聲音,”父親在資訊傳送 40 週年時與我討論時告訴我。“它具有人類在做一些與整個宇宙有關的奇妙事情的光環。”

穿越宇宙

在某些方面,父親的傳輸來自一個更加天真爛漫的時代,那個時代較少受到宇宙妄想症的困擾。很少有人反對它,因為擔心可能召喚邪惡的外星入侵者來到地球的可能性似乎很小。但即便如此,並非所有人都對這項實驗感到特別滿意,在過去的 50 年裡,關於星際資訊傳遞的倫理道德問題引發了激烈的辯論。一些反對者認為這是一種危險的做法,可能會吸引那些一心想毀滅文明的文明的注意;另一些人更關心誰來決定我們傳送什麼,以及我們實際說些什麼。

“現在我們瞭解了系外行星以及可能在幾個光年範圍內存在宜居行星,認為傳送某些東西可能會產生後果,並且我們可能在我們的有生之年——或在我們近親後代的有生之年——收到回覆,這並不像以前那樣古怪了,”格林斯彭說。“但我仍然抱著這種樂觀的心態,即如果我們真的收到了對某事的回應,那將是有史以來最美妙的事情——不僅僅是酷,而且可能是真正需要的、令人興奮和充滿希望的變革性的事情。”

弗蘭克·德雷克,富有遠見的天文學家,設計了阿雷西博資訊,並幫助開始了對外星智慧生物的科學探索。

拉明·拉希米安為《華盛頓郵報》透過蓋蒂圖片社

但這些擔憂並沒有讓地球保持沉默。我們每天都在向宇宙釋放我們自己的各種“技術特徵”,其中任何一種都可能在星際距離上透過適當的工具包來辨別。自從阿雷西博傳輸以來,至少有二十幾個額外的有意資訊被釋放到空中。其中包括從葉夫帕托里傳送的額外傳輸、披頭士樂隊的歌曲、多力多滋廣告以及一系列傳送給TRAPPIST-1 系統的訊號,該系統由七顆極具吸引力的地球大小的行星組成。丹寧指出,今天,傳送星際傳輸的能力不再侷限於政府運營的設施——而且我們可能甚至不知道所有從地球發射的資訊。也許,儘管劉慈欣的三體問題中的敘述是那樣,但這並不是一件壞事?

美國宇航局噴氣推進實驗室的江 Jonathan 說,“如果銀河系中的每個人都保持沉默,我們就永遠無法弄清楚我們是否是孤獨的。”他和他的同事設計了父親的星際備忘錄的升級版本。“溝通是弄清楚那裡是否有人存在的關鍵。”

你好,再見

最後,如果我們收到阿雷西博資訊的回覆,告訴我們我們並不孤單,那也不會在我們有生之年發生——甚至在下一個千年也不會發生。以光速傳播,該資訊將花費大約 25,000 年才能到達 M13 的郊區,並且至少還需要 25,000 年才能讓任何潛在的回覆到達地球。“真的會有人在那裡回覆嗎?”丹寧問道。“我不知道他們是否會問這個問題,除了核戰爭方面。”

格林斯彭說,父親和其他人甚至在考慮一個可能在如此長的時間範圍內展開的專案,這反映了一種思維的成熟,這在 1970 年代可能有點不尋常。

“這迫使你以一種幾乎沒有其他事情能讓我們想到的方式來想象我們自己的壽命,”他說。“我們還做什麼事情需要考慮到 50,000 年後的後果?”

在某種意義上,尋找地球以外的生命是一種樂觀的練習。它要求你想象存在著可以找到的東西或人——並且我們人類有能力做出發現並做出相應的反應。正如有些人所說,只要我們還在傾聽來自遙遠文明的低語訊號,宣佈我們自己的存在就是一種道義責任。(江還告訴我,傳送宇宙資訊可以成為幫助人類道德進步的一種練習,推動我們走出目前如此消耗和威脅我們世界的衝突。)

但是我們傳送給宇宙的資訊,即使是阿雷西博資訊,也是轉瞬即逝的。從遠處看,它們是地球在電磁頻譜的某個片段上短暫地展示自己,作為某種比太陽和幾乎所有其他東西都更耀眼的宣告。然後地球又恢復黑暗,只是銀河系數十億個世界中的另一個沉默世界。

隨著我的父親也沉默了,有時我發現安慰的是,他的一小部分仍然在那裡,永遠旅行。弗蘭克·德雷克從未離開地球,但他的資訊——我們的資訊——現在距離地球 50 光年。超過 1,000 個恆星系統位於那個空間體積中,這片浩瀚很容易迷失在我們星系數十億顆恆星的漩渦中。在那片黑暗中,我們只知道少數幾個在發射器的光束中,儘管到目前為止還沒有人回應。很可能,永遠不會有人回應。但這並沒有阻止父親的搜尋,也沒有阻止他尋求某種宇宙聯絡。太多的秘密仍然隱藏在星空中。我們還有很多話要說。