在哈佛大學皮博迪博物館的藏品中,儲存著一種非常奇特生物的木乃伊遺骸。它有猴子般萎縮的頭部、軀幹和手臂,但腰部以下卻是魚。這個奇異的混合體是波士頓博物館的創始人摩西·金博爾從一位船長的家人那裡買來的。金博爾在 1842 年將其租給了經紀人 P. T. 巴納姆,用於他在紐約市頗受歡迎的美國博物館。巴納姆聲稱它是在斐濟發現的美人魚。

事實上,這類通常用於出售的人工製品,在當時是由日本的漁民和工匠用動物部件製成的(儘管美人魚的某些部分似乎是用紙漿製成的)。美人魚、半人馬和喀邁拉等神話中的混合野獸證明了我們對生物形態可塑性的持久迷戀:即自然生物可以變異或被重新配置的觀念。無論是傳說中還是小說中,從 H. G. 威爾斯 1896 年的小說《莫羅博士島》到 2009 年的電影《人獸雜交》,我們似乎都傾向於將生物體想象成可以隨意洗牌和重新排列的部件的集合。

但是,粗略地縫合部件不會產生可行的生物體。身體不是任意部分的集合;人類胚胎會成長為一個具有人類身體標準特徵的生物,所有部分同步工作。生物形態似乎具有不可避免的、獨特的目標結構。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您將有助於確保未來能夠繼續報道關於發現和塑造我們當今世界的想法的有影響力的故事。

一個名為合成形態學的新興學科現在正在質疑這種觀念。它詢問生物物質的自然形狀和組成可以被改變到什麼程度以及如何改變。其目標不是創造像斐濟美人魚那樣怪誕的生物,而是為了更多地瞭解自然形態發生(生物形態的發育)的規則,並透過工程化活體組織來製造有用的結構和裝置,用於醫學、機器人技術以及其他領域。

合成形態學可能被認為是合成生物學的下一個階段。後一學科在改造細胞以執行非自然任務方面取得了令人矚目的成就——例如,對細菌進行程式設計,使其在汙染物和其他化學物質存在的情況下發光。合成生物學的大部分工作都涉及基因工程,以引入基因網路,賦予細胞新的功能,例如製造酶來製造非天然分子。

合成形態學在更高的層次上工作:控制許多細胞將組裝成的形狀和形式。利用多細胞生物(如我們)的細胞,該技術可能使科學家能夠透過利用似乎存在於生物物質中的巨大通用性和形態與功能的可塑性來設計全新的組織、器官、身體甚至生物體。麻省理工學院的生物工程師羅傑·D·卡姆說,可能性僅受我們的想象力限制。例如,我們可能會設計一種新型器官,它可以分泌特定的生物分子來治療疾病,類似於胰腺分泌胰島素的方式。它可以具有感測器細胞,用於監測血液中疾病的標誌物,類似於已用於給藥的控釋植入物——但它是活的。或者,卡姆說,我們可以製造“超級器官”,例如能夠記錄可見光譜之外的紫外線的眼睛。

最終,我們可以想象創造出全新的生物——這些生物的形狀不是由進化塑造的,而是由我們自己的設計塑造的。“透過研究自然生物,我們僅僅探索了所有可能存在的生物的選擇空間中的一小部分角落,”塔夫茨大學的生物學家邁克爾·萊文說。“現在我們有機會真正探索這個空間。”合成形態學提出了深刻的問題,挑戰了生物學的現狀:形態來自哪裡?進化制定了哪些規則來控制它?當我們繞過它們時會發生什麼?這樣做可能會顛覆我們對身體、自我和物種——甚至生命本身的傳統觀念。

生命形態的規則

將生物物質視為可以隨意塑造和工程化的物質,是 19 世紀出現的一場革命性思想。動物學家長期以來一直將生物形態視為天生的,查爾斯·達爾文認為自然選擇塑造了它們以適應其環境。在 19 世紀中期,達爾文的支持者托馬斯·亨利·赫胥黎等人開始懷疑存在一種通用的“生物物質”形式——通常稱為原生質——最原始的生命形式就是由此形成的。

在他的 1912 年著作《生命的機械觀》中,德國生理學家雅克·勒布認為,生命可以而且應該根據工程原理來理解。在發現他可以透過用簡單的鹽溶液處理未受精的海膽卵來刺激無性繁殖後,他確信大自然用生物物質做事的方式不是唯一的方式。“現在,一個想法在我面前徘徊,”他寫道,“人本身可以充當創造者,即使在生物自然界中也是如此,最終按照自己的意願塑造它。”

大約在勒布的書出版的同時,法國醫生亞歷克西斯·卡雷爾開發了在培養基中培養組織的技術:一種不成形的活體材料。他希望不僅可以儲存,還可以體外培養器官,以便在天然器官磨損時進行移植,從而傳達永生的前景。

這種情況尚未發生,但組織培養現在已成為一項成熟的技術,用於製造例如用於移植的合成皮膚。現在,常規做法是在培養皿中培養活細胞,包括人體組織的細胞,用它們代謝、複製和繁殖所需的營養物質來維持它們——就像我們可以培養細菌或酵母菌落一樣。

將細胞視為我們身體的“構建塊”可能會使它們看起來相當被動,就像組織磚石結構中堆砌的普通磚塊一樣。但它們比這聰明得多。在許多方面,每個細胞本身都是一個活的實體,能夠繁殖、做出決定以及響應和適應其環境。多細胞生物物質會 concoct 自己的方案,這意味著細胞不一定會停留在相同的位置或狀態。

這在新生物體(例如人類)從單個受精卵或合子的發育中尤為明顯。當那個單細胞變成兩個、四個,最終變成數十億個時,它會從看起來像一個無結構的相同細胞球變成一個具有明確形狀的身體,其中包含不同的組織,細胞在其中發揮不同的作用——例如,產生心臟的電協調收縮,或在胰腺中分泌激素胰島素。

科學家和自然哲學家們數千年來一直想知道這種身體計劃從何而來。早期胚胎的無特徵 blob 如何知道要製造什麼以及在哪裡製造?生物學教科書的答案是,該計劃包含在細胞的 DNA 中,由基因編碼。但這種概念很快就會崩潰。是的,合子似乎獲得的唯一指令是基因組,但您會在那裡徒勞地尋找心臟或大腦的任何藍圖。基因只是編碼蛋白質或其他可以提高或降低其產量的分子。

最好將細胞的分子網路視為編碼某些行為和傾向,形態學從這些衝動在許多細胞之間發揮作用時出現。為了理解——也許最終控制——多細胞結構的形態,我們需要弄清楚這些行為規則。

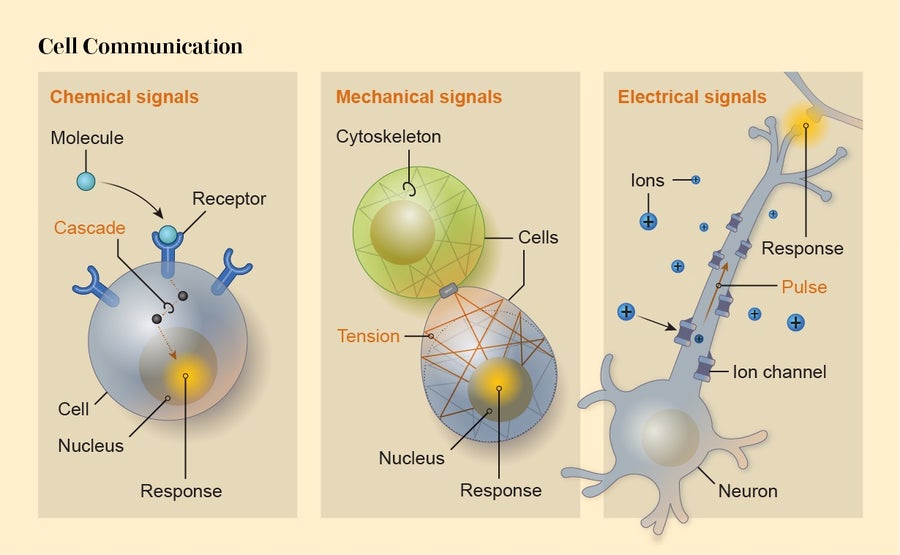

細胞透過相互溝通和響應來產生秩序和形態。每個細胞都以膜為界,膜上佈滿了分子,通常是蛋白質。這些分子能夠接收細胞表面的訊號,並將其轉化為細胞內部網路中的資訊,通常以特定基因的啟用或抑制結束。

這些外部來源的訊號有三種主要的通訊模式。一種是化學的:一個分子到達細胞表面並與那裡的蛋白質受體結合,觸發受體中的某些變化,從而啟動細胞內部的訊號級聯。

來源:Jen Christiansen

或者,細胞內的活動可以透過機械訊號(例如當另一個細胞粘附並拉動膜時膜的拉伸)來改變。通常,這些機械訊號透過膜蛋白“轉導”——轉化為某種內部效應——膜蛋白在拉動或擠壓時會改變其行為,例如,允許或排除試圖進入細胞的帶電離子。

第三種模式是直接電訊號。離子穿過細胞膜會導致細胞電極化。這就是電訊號透過心肌傳輸以誘導規則收縮的方式:脈衝透過稱為間隙連線的連線從一個細胞傳遞到另一個細胞。這種電訊號是大多數細胞共享的一種能力。

萊文認為細胞之間的生物電訊號創造了特別強大的資訊處理能力,可以影響形態。因此,他說,它代表了再生醫學和合成形態學應用的一個有用的“控制旋鈕”。萊文、塔夫茨大學的瓦伊巴夫·派及其同事已經證明,青蛙大腦中神經結構的發育 似乎受胚胎細胞膜上的電壓控制。當研究人員永久激活了一個名為 Notch 的關鍵基因(誘導前體細胞在青蛙胚胎中變成神經元的因素之一)時,大腦發育受到破壞。但他們能夠透過改變附近其他細胞的膜電壓來使其回到正確的軌道:生物電訊號覆蓋了來自基因的資訊,從而使正常的形態發生得以進行。

形態發生是一個微妙的過程,涉及整個生物體的尺度、細胞內的遺傳和分子活動以及介於兩者之間的一切的資訊相互作用——自下而上、自上而下和中間向外訊號傳導的複雜混合。如果胚胎的某一部分中的細胞比另一部分繁殖得更快,則發育中的組織可能會彎曲和摺疊。這種變形會產生機械應力,這些應力會反饋到這些細胞中,從而開啟和關閉某些基因,從而將細胞與其他細胞區分開來,並將它們沿著發育軌跡引導到特定的組織或器官。

在另一個例子中,當細胞團在胎兒中生長時,內部的細胞可能會被輸送氧氣的血液毛細血管切斷,從而觸發它們產生和釋放化學物質,這些化學物質誘導它們的一些鄰居發育成血管形成細胞。細胞的 DNA 中從來沒有血管系統的藍圖;相反,最終的分支管網路是由細胞相互作用和響應規則產生的突現形態。

萊文說:“基因組指定了一個具有巨大可塑性的細胞集合,”它執行重排,直到達到正確的目標形態為止。”這種目標形態存在的最引人注目的例證之一是被稱為前腎管的管子在新蠑螈中的生長方式。如果細胞有遺傳指令告訴它們組裝成管子,我們會期望較大的細胞製造出成比例較大的管子。然而,在 20 世紀 40 年代,胚胎學家格哈德·範克豪澤透過使用具有額外染色體的細胞來測試這一想法,這些染色體使它們比通常尺寸更大。他發現,發育出直徑和厚度正常的管子——只是包含的細胞較少。最大的細胞改變形狀,幾乎靠自己製造了結構。就好像細胞集體“知道”它們的目標結構是什麼,並相應地調整了它們的個體行為。阿爾伯特·愛因斯坦對這些實驗很著迷,他寫信給範克豪澤說,“形態和組織的真正決定因素似乎相當模糊。”

在稱為渦蟲的原始扁形蟲中發現了這種明顯的“整體視野”的多細胞結構的一個更引人注目的例子。切掉渦蟲的一塊,它會再生出所有被移除的組織,不多也不少。即使是渦蟲的一小部分也可以再生為具有典型形狀和比例的完整蠕蟲。人類顯然缺乏這種能力——那麼渦蟲是如何做到的呢?這似乎需要再生細胞能夠“讀取”整體身體計劃:窺視整體,詢問缺少什麼,並相應地調整以保持形態完整性。它們能夠利用自上而下的資訊。萊文認為,這種資訊是透過生物電訊號傳遞給細胞的,生物電訊號控制著魚類、青蛙和人類等其他生物的形態維持。當他和他的同事操縱渦蟲的碎片以改變其生物電狀態時,再生細胞產生了意想不到的解剖結構——例如,兩端都有頭的蠕蟲。

這種再生潛力可供蠑螈和火蜥蜴等兩棲動物使用,它們可以再生被截肢的肢體和尾巴。這一壯舉需要兩種形態能力:再生細胞必須能夠發育成多種組織型別,如皮膚、肌肉、骨骼和血管,並且這些組織必須以正確的方式自發組織起來。兩棲動物保留了此類多功能細胞(稱為幹細胞)以進行修復工作。如果我們想找到賦予我們自身身體再生能力的方法,我們需要了解並掌握控制形態的全域性規則。

細胞的可塑性

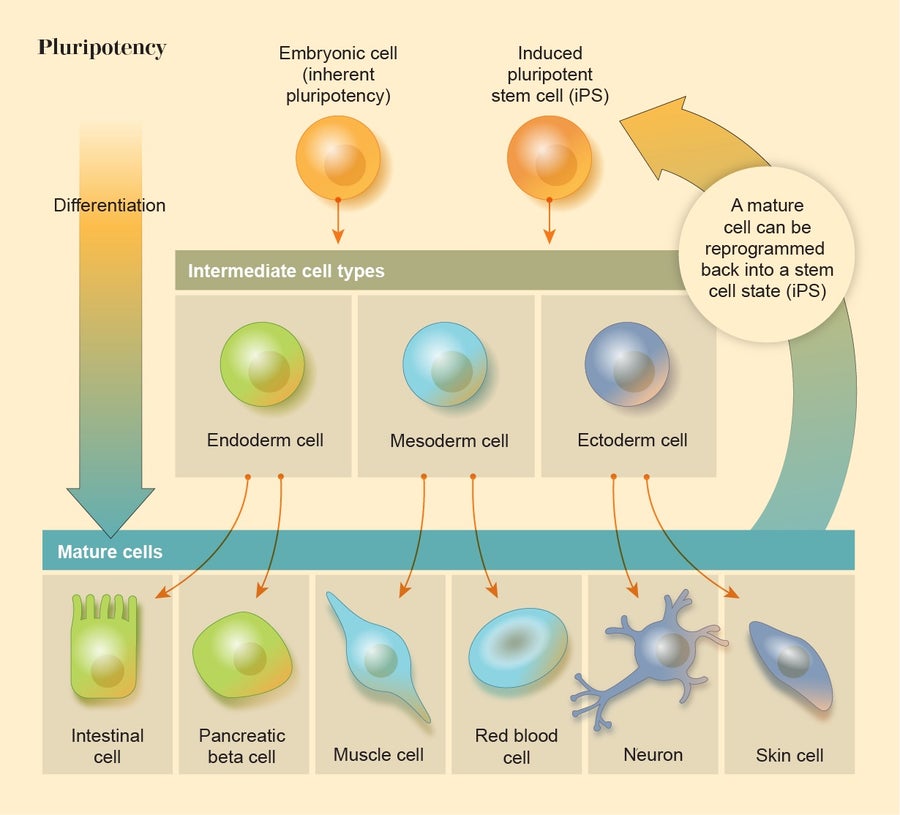

所有胚胎都包含一團能夠發育成身體任何組織型別的細胞,這種特性稱為多能性。然而,在人類中,這些細胞透過一系列轉變逐漸失去這種可塑性,從而將它們分化為專門的角色。長期以來,人們一直認為,當這些胚胎細胞失去多能性時,這種通用性就會永遠消失。但 2006 年,加利福尼亞大學舊金山分校的生物學家山中伸彌和他的同事表明,事實並非如此。他們能夠透過向成熟的分化哺乳動物細胞中注射在胚胎幹細胞 (ESC) 中活躍的基因混合物,將這些細胞切換回幹細胞樣狀態,從而有效地倒轉了胚胎髮育的時鐘。他們的實驗表明,我們細胞的命運,以及我們組織和身體的性質,遠沒有人們想象的那麼不可避免和不可抗拒:生物物質是可塑的和可程式設計的。

來源:Jen Christiansen

細胞重程式設計現在正在再生醫學中探索。一些研究人員正在尋求對抗黃斑變性,這是常見的致盲原因,透過重程式設計眼睛中的細胞來支援光敏視網膜細胞。其他人則希望透過使用由誘導多能幹細胞 (iPSC) 製成的神經元來治癒神經退行性疾病,如帕金森病或脊髓損傷,這些神經元可以恢復神經網路中受損的連線。

當細胞被重程式設計時,它們也會獲得新的形態學知識。例如,重程式設計為 iPSC 的皮膚細胞,然後在培養皿中作為神經元培養,可能不會簡單地生長成一團亂麻。在合適的生長培養基中,它們可能會嘗試變成大腦,重現發育中的大腦中看到的一些結構,包括皮質樣神經元的有組織層和成熟皮質中看到的一些特徵性褶皺。

這種重程式設計的細胞在製造完整器官方面效果不是很好,因為它們缺少一些重要的資訊,而在胚胎中,這些資訊將來自周圍組織。而且 目前,這種“類器官”無法長得很大,因為它們缺乏血管網路,這意味著中心的細胞最終會因缺乏營養而餓死。為了解決這個問題,研究人員正在尋找方法來鼓勵一些細胞發育成血管。如果移植到小鼠體內,肝臟類器官會自發地與動物自身的血液供應系統整合。

所謂的嵌合胚胎提供了多細胞結構中細胞通用性的另一個證明,嵌合胚胎包含來自多種生物體的細胞。由於非常不同的物種通常無法雜交,因此像希臘神話中的喀邁拉這樣的怪物雜交體似乎在生物學上是不可能的;製造像斐濟美人魚這樣的東西的唯一方法是粗略地將無生命的屍體縫合在一起。但在單個細胞的層面上,物種障礙並不像我們想象的那麼重要。所有細胞都說大致相同的語言,不同物種的細胞在胚胎中似乎相處得相當好。科學家們已經創造了幾種嵌合動物——不同物種細胞的鑲嵌體,例如稱為 geep 的山羊-綿羊混合體——方法是將一種物種的幹細胞新增到另一種物種的胚胎中。

進化距離越遠,嵌合體就越不穩定。一些研究人員現在正在試驗,看看“人類”器官,由人類幹細胞(ESC 或 iPSC)製成,是否可以在豬和牛等家畜動物中生長,以建立器官移植的儲備庫。

所有這些都證明,在細胞層面上,生物形態學沒有什麼固定或不可避免的東西。如果這看起來令人驚訝,那可能是因為我們一直堅持發育生物學的藍圖圖景。但是,這張圖景要求對身體計劃進行過度——實際上是不可能的——過度規定。例如,藍圖永遠無法規定我們 860 億個神經元中的每一個應該如何連線。進化所需要做的只是指定細胞通訊和行為的基本規則,當這些規則在已知的、可預測的子宮或卵子環境中發揮作用時,將可靠地創造出特定的形態。

也許這是製造複雜生物體最有效的方法:不是以按數字繪畫的方式對每個細胞進行程式設計,使其去到特定的位置併成為特定的事物,而是為細胞提供相互作用規則,使其能夠自己弄清楚其餘的事情。但是,改變環境,相同的規則可能會產生非常不同的最終結果。萊文、塔夫茨大學的道格拉斯·布萊克斯頓及其同事最近的工作令人震驚地說明了這一點。他們只是將青蛙胚胎分解成小塊,然後讓它們在營養培養基中做它們會做的事情。萊文說,“如果我們給它們重新構想多細胞性的機會”,那麼“它們會構建什麼呢?”

幾天後,這些細胞聚整合小團塊,開始表現得像多細胞微生物,長出纖毛,即毛髮狀的突起,這些突起以同步方式跳動,以推動團塊在液體中移動。研究人員將這些結構稱為異種機器人(參考原始生物非洲爪蟾 Xenopus laevis 的拉丁名稱),如果損壞,它們會重新形成形狀,這表明它們的形態存在某種“目標”。就好像這些細胞中的遺傳指令,加上它們支援的細胞相互作用規律,可以產生與正常情況下發育的青蛙完全不同型別的生物。“我們有機會在 48 小時內製造出以前從未存在過的生物,”萊文說。現在,他正在想象製造可重新配置和“不朽”的生物,因為“當它們死亡時,單個細胞會爬出來獨自生活,並且可能會在以後再次重新組合成其他東西。”

形態工程

類器官、嵌合體和異種機器人都表明,細胞可以製造出除達爾文進化提供的實體之外的穩定實體。我們可以透過設計來選擇和生成目標形態。劍橋大學的細胞生物學家瑪爾塔·沙巴茲·阿隆索說:“我們絕對可以迫使細胞創造出非自然的形狀。”然而,制定控制合成形態學的規則,比弄清楚如何用具有特定組裝規則的積木(如樂高積木)進行構建要困難得多。

對於細胞而言,積木本身會因組裝過程而改變。沙巴茲·阿隆索說:“在一個簡單的機械世界中,您將擁有彼此相互作用的部件,遵循一組規則來構建更復雜的結構。”但是,她補充說,“發育的美妙之處”——也是複雜之處——在於“構建結構的過程改變了積木的本質。在整個發育過程中,來自生物組織不同尺度的過程之間存在持續的串擾。”

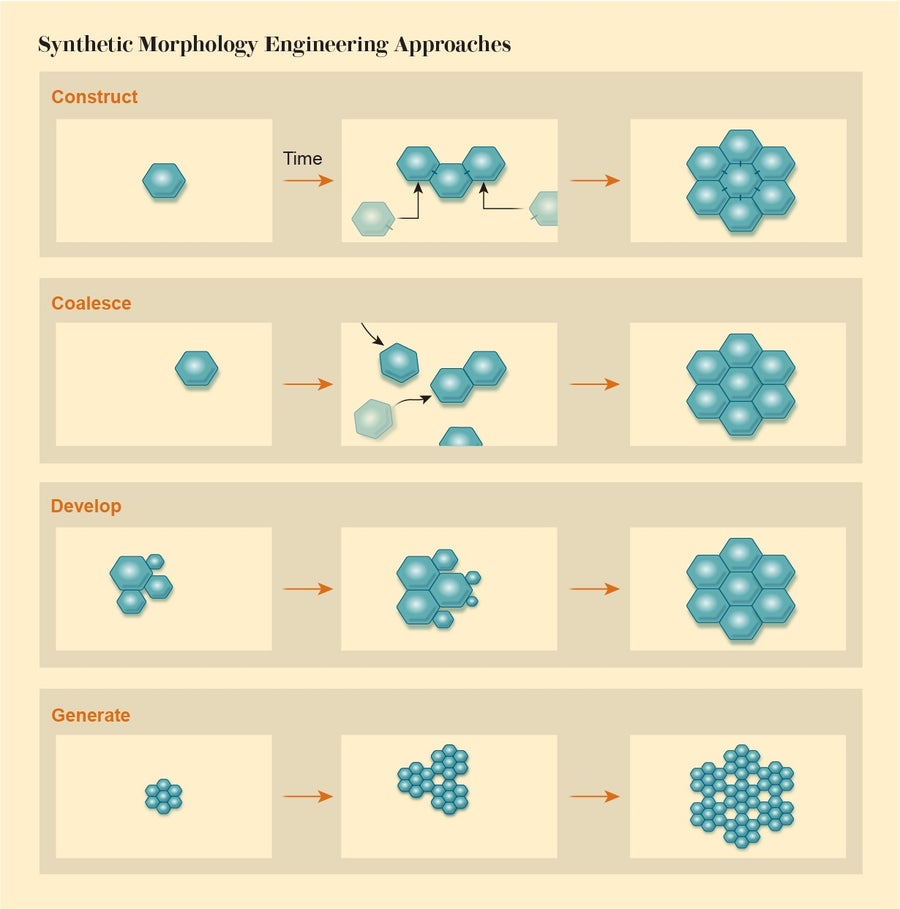

因此,合成形態學需要一種新的工程觀點,在這種觀點中,我們不是按照藍圖以簡單的裝配線方式從基本元件組裝物體。我們必須利用相互作用規則,使所需的結構能夠像透過各部分的集體協議一樣出現——透過認識到這些部分本身具有某種能動性。巴黎複雜系統研究所的計算生物學家勒內·杜爾薩特確定了形態工程中涉及的四類過程:代理可以以程式設計的結構相互附著,或者透過類似蜂群的聚結來組裝。或者,結構可以透過元件的生長和繁殖來發育,或者它可以像產生植物分形形式的演算法那樣自我生成。

來源:Jen Christiansen

杜爾薩特說,挑戰在於找到確保可靠結果的方法,這些方法不會因小的擾動而受挫,並且具有適應性——如果情況發生變化,系統需要能夠找到完成工作的解決方案。這種哲學與我們建立城市和社會的方式有很多共同之處:我們對我們想要的東西有一些想法,但我們無法自下而上地控制它。我們只能嘗試引導自組織沿著正確的方向發展。

杜爾薩特和他的同事們提出了以這種方式用細菌進行構建的理論方案,使用合成基因迴路為它們注入相互作用規則,這將產生由許多細胞組成的簡單幾何元素,例如杆和環。然後可以將這些形狀組裝成更高階的結構。最早的多細胞合成生物學工作也使用了細菌。例如,加州理工學院的弗朗西斯·H·阿諾德、麻省理工學院的羅恩·韋斯及其同事設計了一個細菌種群,該種群具有基因迴路,允許每個細胞感知其環境中的種群密度並控制自發細胞死亡率,從而將種群增長保持在指定的限制範圍內。

卡姆和韋斯,連同麻省理工學院的組織工程師琳達·G·格里菲斯,最近在大學成立了一個多學科的多細胞工程活體系統中心,該中心建立在此類工作的基礎上,旨在透過設計創造具有特定功能的多細胞系統。他們認為,製造這些活體系統將需要一系列方法,包括從自上而下的圖案化(細胞被“手動”插入到位)到自下而上的自組織(細胞被程式設計為自組裝成目標結構)的所有方法。

假設您需要更換動脈,並且想要製造一個簡單的流量閥,該流量閥由細胞組成的類似血管的管子組成,該管子在一個點被能夠收縮的肌肉細胞環繞。您可以使用合成支架(例如可生物降解的聚合物)製成這兩種形狀,並用兩種細胞型別播種它們,這兩種細胞型別將定植相關元件。這就是自上而下的方法。或者,您可以從一簇幹細胞開始,這些幹細胞可以被調整和引導以正確的方式分化,同時它們移動並相互協調,最終產生相同的結構——這是自下而上的,更像身體構建此類結構的方式。第一種方法可能更簡單,並且可能涉及生物列印等工具,其中細胞透過噴墨式裝置輸送到指定位置。但可能更難保持由此產生的結構的穩定。如果不同型別的細胞想要融合或發育成其他組織怎麼辦?相比之下,自下而上的方法將建立在幹細胞維持自身並在受損時進行修復的能力之上。

卡姆說,我們還沒有可靠地生成和預測此類結果的良好方法。但它們即將到來。一種有用的工具是光遺傳學,它已被用於透過開啟和關閉特定神經元來研究行為的神經基礎。在這種方法中,科學家使用基因工程來指導細胞製造光控蛋白質開關,這些開關控制其電狀態。然後可以使用精細的雷射束來啟用組中的特定細胞,並使它們沿著特定的發育軌跡前進。卡姆說,也可能可以選擇性地機械啟用和分化細胞(透過在不同位置戳刺它們或使用基於光的光鑷拉動它們)、熱啟用和生物電啟用(例如,透過改變它們在某些位置的膜電位)。

構建新的生命

我們應該用這些工具構建什麼?一個目標是創造類似於但不完全映象自然的多細胞活體結構:例如,簡化的、理想化的組織或生物體,這有助於闡明在自然、更復雜的變體中發生的過程。幾位研究人員正在將人類幹細胞組裝成類似胚胎的結構(“類胚胎”),以便他們可以在體外觀察胚胎發生的早期階段。

如果在子宮外生長,胚胎細胞不會從其環境中接收到有助於定向和引導其發育的必要訊號。它們可能會開始分化成最終將成為皮膚、血液和神經等組織的一部分的更專門的型別——但這發生在相當隨機、無結構的方式中。然而,在 2014 年,洛克菲勒大學的阿里·H·布里萬盧和他的同事表明,僅僅將人類 ESC 限制在小的圓形“粘性”斑塊內就足以灌輸一些秩序。

布里萬盧和其他研究人員正在尋找使類胚胎越來越像真實事物的方法。劍橋大學的馬格達萊娜·熱爾尼卡-戈茨和她的同事已經證明,如果他們將小鼠 ESC 與另外兩種胚胎細胞型別(滋養外胚層幹細胞和胚外內胚層幹細胞)混合,它們會將自己組織成一種像花生殼一樣的空心結構,類似於真實胚胎的中央羊膜腔。細胞似乎大致“知道”胚胎是什麼樣子,它們不僅相應地組織自己,而且還開始分化成正確的專門組織。

目前尚不清楚這些類胚胎可以在體外生長到什麼程度——但熱爾尼卡-戈茨和其他人已經制造出類胚胎,它們將發育到肢體和器官開始形成的階段。如果將類胚胎植入子宮——這種程式在人類中顯然是不道德的,但在其他動物中可能會考慮——誰知道它會繼續做什麼?

這不是一個反問句。我們不能理所當然地認為合成類胚胎會以某種方式找到通往胚胎正常生長軌道的道路。它可能會完全走上一條不同的道路。這就是對這些實體的倫理管理缺乏共識的原因之一。它們是否應該受到與管理人類胚胎研究相同的規則和法規的約束?或者它們是完全不同的東西,一種由人類細胞構成,走在不同的發育道路上的東西?

機器人工程師正在使用活體組織作為其他傳統機器人中的元件。它們產生的行為很難用純粹的人造材料和裝置進行工程設計。哈佛大學懷斯生物啟發工程研究所的基特·帕克與加州理工學院的航空工程師約翰·達比裡和德國亥姆霍茲先鋒園區的生物工程師詹娜·納沃斯合作,製造了一種“水母體”,一種看起來像水母機器人的生物。它使用附著在矽酮聚合物上的大鼠肌肉組織來產生起伏的收縮,這使其能夠像真正的水母一樣游泳。帕克和他的同事還在一個機器人中使用了大鼠心肌細胞,該機器人透過模仿鰩魚的波浪式運動來游泳。透過使用光遺傳學來控制肌肉細胞的活動,研究人員能夠調節機器人的速度和轉彎運動,使其可以透過光線引導透過障礙物。

與此同時,哈佛大學的化學生物學家亞當·科恩和他的同事們製造了一種“工程生物電組織”,它可以產生電振盪。他們結構中具有電活性的細胞是人類胚胎腎細胞,他們對其進行了工程改造,以產生離子通道蛋白,這些蛋白可以讓離子流入或流出以調節細胞膜的電位。在某些細胞中,研究人員使用基因工程添加了編碼其他離子通道的基因,從而可以使用紅色和藍色光進行光遺傳學切換。透過將這些細胞型別組合成一個環,他們製造了一個光啟用結構,該結構產生了圍繞環移動的電活動波。波可以沿任一方向傳播,這意味著這些結構可以用於編碼二進位制資訊。也許我們最終可以在一種活體計算機中處理資料。

理解控制生物形態學的規則可能會為全新的、完全人工的技術(如機器人技術)開闢新的可能性。歐洲分子生物學實驗室巴塞羅那分部的詹姆斯·夏普和英國布里斯托爾大學的薩賓·豪厄特已經對硬幣大小的圓柱形機器人進行了程式設計,使其使用模仿活細胞原理的原理以群體形式自組裝,並透過短程紅外訊號進行通訊。這些群體表現出偽生物學能力,可以形成能夠適應損傷和自我修復的穩健的集體形狀:一種無機的、機器人組織。

萊文認為,所有這些僅僅是合成形態學的開始。“我的猜想是,細胞集合是通用的構建者,”他說。給定一組特定的活體元件,我們可以讓它們做任何在物理定律範圍內可以接受的事情。

但是,要做到這一點,我們需要一種新的工程思維方式——一種適合處理不僅在傳統意義上“智慧”地響應其環境的材料,而且還具有真正能動性的材料的思維方式。工程師和他們的材料之間的這種合作可能需要放棄我們用來區分機器、機器人和生物體的某些傳統類別。合成形態學暗示,如果我們放鬆區分自然和人造的界限,生命可以被重塑。