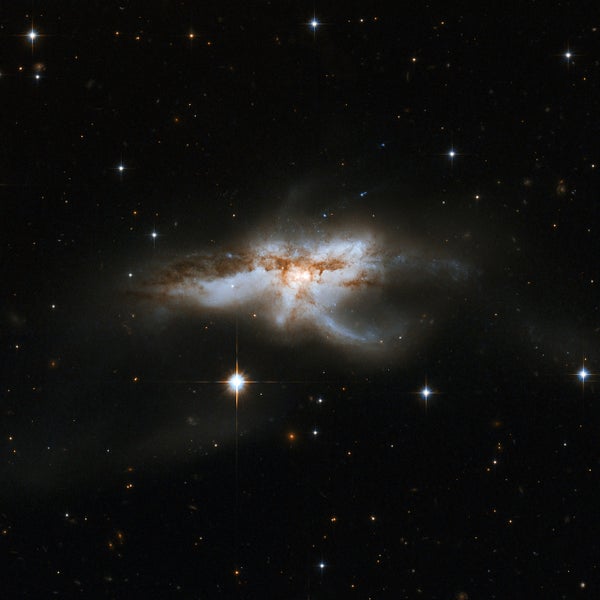

天文學家首次觀察到星系合併的最後階段,穿透厚厚的氣體和塵埃壁,看到成對的超大質量黑洞越來越近,以及黑洞的快速增長。

在大多數(如果不是全部)星系的中心,都有質量是太陽數百萬到數十億倍的超大質量黑洞。例如,在我們銀河系的核心,存在著人馬座 A*,它的大小約為 450 萬個太陽質量。

先前的研究發現,星系的合併可能有助於推動超大質量黑洞的增長。該研究表明,碰撞星系核心的黑洞可能會合並,變得更大。[當星系碰撞時:偉大星系碰撞的照片]

支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞業 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的有影響力的故事的未來。

星系合併很可能為超大質量黑洞提供充足的機會來撕裂恆星併吞噬物質。這種破壞釋放出非凡的光量,並且很可能是類星體背後的驅動力,類星體是宇宙中最明亮的天體之一。

然而,新的工作作者表示,對基於合併的超大質量黑洞增長模型的支援已被證明是複雜的。雖然一些研究表明類星體和合並星系之間存在聯絡,但其他研究發現沒有這種關聯。

類星體和合並星系之間明顯缺乏聯絡的一種可能解釋是,圍繞這些星系旋轉的氣體和塵埃很可能嚴重遮蔽了黑洞。即使在合併的早期階段,當星系相隔超過 16,000 光年時,情況也是如此。計算機模擬表明,這種掩蓋在合併的最後階段達到頂峰,此時星系核之間的距離小於 10,000 光年,研究作者說。

現在,研究人員已經觀察到幾對處於合併晚期的星系,它們的中心超大質量黑洞正在相互靠近。這些發現揭示了更大的黑洞可能是如何產生的。

科學家們首先透過篩選 NASA 尼爾·格雷爾斯雨燕天文臺 10 年的 X 射線資料,尋找隱藏的黑洞。當黑洞吞噬物質時,這種“活躍”黑洞可以產生高能 X 射線,即使穿過厚厚的氣體和塵埃雲也能看到。

接下來,研究人員透過梳理 NASA 哈勃太空望遠鏡和夏威夷凱克天文臺的資料,尋找與這些 X 射線發現相匹配的星系。一種稱為自適應光學的技術,即凱克天文臺的計算機控制的可變形反射鏡,有助於銳化恆星影像,“從而大大提高了解析度”,研究主要作者邁克爾·科斯 (Michael Koss) 告訴 Space.com。科斯是加利福尼亞州奧克蘭市尤里卡科學研究公司的天體物理學家。

他說:“這就像從 20/200 的視力(在法律上是盲人)變為 20/20 的視力,幫助我們以驚人的細節看到星系。”

圖片來源:M. 科斯 (尤里卡科學公司)/NASA/ESA;凱克影像:M. 科斯 (尤里卡科學公司)/W.M. 凱克天文臺;Pan-STARRS 影像:M. 科斯 (尤里卡科學公司)/全景巡天望遠鏡和快速響應系統

總而言之,科學家們分析了使用凱克天文臺觀測到的 96 個星系和哈勃檔案館中的 385 個星系。所有這些星系都位於距地球平均 3.3 億光年的地方,在宇宙尺度上相對較近,並且許多星系的大小與銀河系相似。

研究人員發現,超過 17% 的這些星系在其中心存在一對黑洞,這是星系合併晚期的跡象。這些發現與研究人員的計算機模擬相符,後者表明,隱藏在富含氣體和塵埃的星系中的高度活躍但嚴重被遮蔽的黑洞是許多超大質量黑洞合併的原因。

科斯說:“星系合併可能是黑洞增長的關鍵途徑。”

我們自己的銀河系目前正在與鄰近的仙女座星系合併,兩個星系核心的超大質量黑洞最終將碰撞在一起,科斯說。

科斯說:“目前,星系相隔數百萬光年,但我們正以每小時 250,000 英里 [400,000 公里/小時] 的速度向仙女座移動。” “在 60 億年後,將不再有銀河系或仙女座星系——只有一個大星系。”

NASA 備受期待的詹姆斯·韋伯太空望遠鏡計劃於 2021 年發射,可能會提供塵埃瀰漫、嚴重遮蔽的星系合併的更好視野。來自下一代超大型地面望遠鏡(例如三十米望遠鏡、歐洲極大望遠鏡和巨型麥哲倫望遠鏡)的自適應光學系統也可能帶來改進的影像,科斯說。研究人員表示,詹姆斯·韋伯太空望遠鏡還應該能夠測量附近黑洞對中每個成員的質量、增長率和其他物理特徵。

這項新工作於今天(11 月 7 日)線上詳細介紹在《自然》雜誌上。

版權所有 2018 年 Space.com,Future 公司。保留所有權利。未經許可,不得釋出、廣播、重寫或重新分發此材料。