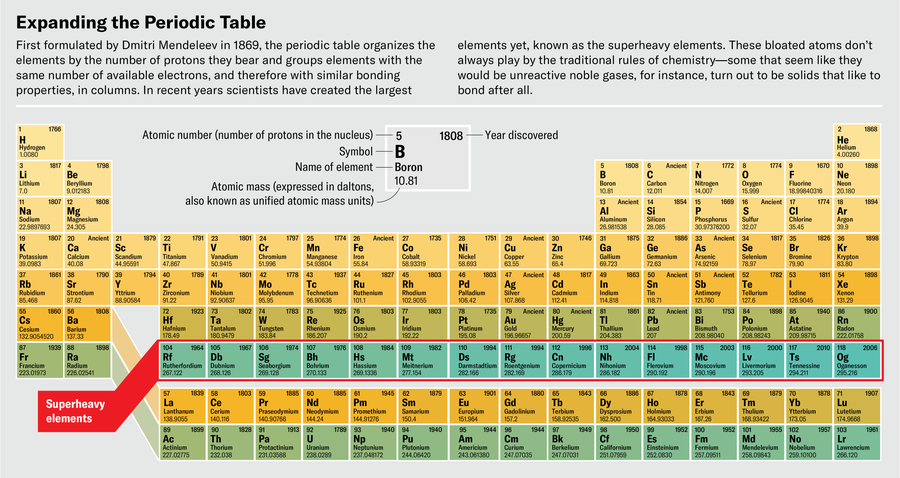

在元素週期表的末端是一個一切都顯得不尋常的領域。這裡的元素,從原子序數 104(釕)開始,從未在自然界中被發現。事實上,它們斷然不希望存在。它們的原子核充滿了質子和中子,在被創造出來後的瞬間,就會透過裂變或放射性衰變自我瓦解。

這些就是超重元素:在釕之後是𨧯、𨭎、𨨏和其他怪異的元素,一直到有史以來創造的最重元素,Og,118號元素。人類僅僅製造出了極其微量的這些元素。截至2020年,在實驗室首次成功創造出Og後的18年裡,科學家們報告總共製造了五個Og原子。即使他們能夠製造更多,它也永遠不會是你可以用手拿著的那種物質——Og的放射性太強了,它與其說是物質,不如說是熱量。

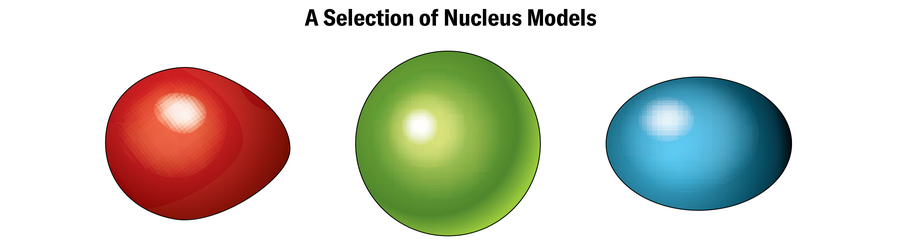

研究人員正在使用超快、一次一個原子的方法開始探索元素週期表的這個未知的區域,並發現它像任何中世紀製圖師的想象一樣奇幻。在化學的這片未知的海岸線上,原子具有許多奇怪的特性,從南瓜形的原子核到電子緊密地束縛在原子核上,以至於它們受到相對論規則的約束,這與圍繞黑洞執行的物體沒什麼不同。

支援科學新聞事業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞事業 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保關於塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

它們的性質可能會揭示更多關於在超新星和中子星合併等大規模天體物理現象中產生的原始元素的資訊。但更重要的是,研究這種奇異物質可能有助於科學家理解自然界中普遍存在的更典型的物質。隨著研究人員越來越擅長確定和測量這些原子,他們正在推動我們組織物質方式的界限。

“元素週期表是某種基本的東西,”密歇根州立大學稀有同位素束設施的理論核物理學家和首席科學家維托爾德·納扎雷維奇說。“這個概念的極限是什麼?原子物理學的極限是什麼?化學的終點在哪裡?”

在勞倫斯伯克利國家實驗室(LBNL)的1號洞穴,一條混凝土砌塊走廊的牆壁上,距離世界上少數幾個可以製造超重原子的儀器僅幾步之遙,貼著一張海報大小的表格,該表格按核素組織元素,即基於原子核中質子和中子的數量。這張圖表顯示了所有關於元素核結構和衰變以及它們的同位素(元素的變化形式,原子核中質子數相同但中子數不同)的已知資訊。

這是一份活的檔案。標題中有一個錯別字,海報邊緣有膠帶固定的撕裂痕跡。海報上用記號筆做了標記,是在2006年海報印刷後新增的。這些標記是原子物理學版本的航海者在航行中標記新島嶼,但在這裡,這些島嶼是元素的同位素,這些元素太重了,只能在像這裡這樣的粒子加速器中看到。在一個可能需要一週時間才能製造出一個你想要的原子領域的記錄進展至關重要。

“每個人都喜歡手寫的部分,”領導LBNL重元素小組的傑克琳·蓋茨說。“如果我們從2023年打印出來——”

“就沒那麼有趣了,”實驗室的 staff scientist 詹妮弗·波爾插話道。

“就沒那麼有趣了,”蓋茨同意道。

蓋茨是一位核化學家,她帶著一絲幽默感,並且對她和她的團隊開發的合成超重元素的裝置表現出明顯的喜愛。他們透過在位於伯克利市上方山坡上的實驗室中的一個直徑2.2米的 cyclotron(一種鼓狀粒子加速器)中將標準尺寸的原子撞擊在一起,來製造這些元素。Cyclotron 的建造始於1958年,當時第一次核彈爆炸的放射性塵埃開始以鐨(原子序數 100)等新放射性元素的形式出現。最初的 cyclotron 的大部分至今仍然存在;在控制室中,銀色的刻度盤,放在冷戰時代的驚悚片中也毫不違和,與1980年代的米色面板和現代更新的藍色按鈕組並排而坐。

第一個超重元素釕是在1969年在這裡合成的。釕以歐內斯特·盧瑟福的名字命名,他幫助解釋了原子的結構,幾年前,俄羅斯杜布納聯合核研究所(JINR)也製造出了釕,該研究所也是2002年首次創造出 Og 的團隊(以領導創造該元素的團隊的尤里·奧加涅相的名字命名)。從1950年代後期開始,新增新元素的競爭比用於製造它們離子束還要激烈。如今,關於誰先合成出什麼元素的激烈爭論,主要發生在伯克利實驗室和 JINR 之間,被人們銘記為轉移元素戰爭。

到1980年代,德國核研究機構 Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI),或重離子研究協會也加入了這場爭奪。數字不斷攀升,三個團隊輪流獲得命名權,直到 1996 年發現的 copernicium(112 號元素,以尼古拉斯·哥白尼的名字命名)。關於超重元素的爭議仍在繼續;1999 年,LBNL 的研究人員宣佈發現了 116 號元素,現在以勞倫斯利弗莫爾國家實驗室的名字命名為 livermorium,但後來在發現他們的一位科學家偽造了證據後撤回了該宣告。(JINR 在 2000 年成功製造了 livermorium。)2004 年,日本的理化學研究所(RIKEN)合成了 113 號元素 nihonium,以日語中“日本”一詞命名。雖然 118 號元素是有史以來合成的最重元素,但最近發現的實際上是 117 號元素,tennessine,這是 JINR 在 2010 年宣佈的。發現背後的科學家們為了紀念田納西州,將其命名為 tennessine,田納西州是幾家在實驗中發揮作用的機構的所在地。

“原子物理學的極限是什麼?化學的終點在哪裡?”

——維托爾德·納扎雷維奇,密歇根州立大學

創造越來越重的元素的競賽至今仍在繼續,這不僅僅是因為成功的科學家可以為元素週期表中的新元素命名。這也是因為理論家預測,某些質子和中子的組合可能會落入“穩定島”,在那裡,這些元素將立即停止衰變。“一些理論預測半衰期為一年,或 100 或 1,000 天,”理化學研究所核化學組物理學家兼主任羽場宏光說,該研究所目前正在尋找 119 號元素。

如此長的半衰期足以進行嚴肅的實驗,甚至可以在新技術中使用。然而,目前對超重元素的研究側重於它們的基本特性以及它們可以揭示的核動力學,而不是它們作為材料本身可以做什麼。但這並不意味著它們最終不會變得有用。

“我們現在所做的一切……都沒有實際應用,”蓋茨說。“但是,如果你看看你的手機以及所有投入其中的技術——這項技術可以追溯到青銅時代。人們不知道這會產生我們都沉迷於且完全依賴的這些裝置。那麼超重元素會有用嗎?也許不是在我這一代,而是在下一代或下兩代,當我們擁有更好的技術並且可以更容易地製造這些東西時。”

製造這些元素遠非易事。研究人員透過將重離子束(在這種情況下,是沒有電子的大原子核)射向目標材料來實現這一點,希望克服兩個帶正電荷的原子核之間的靜電斥力,並迫使它們融合。在 LBNL,離子束的來源是一種名為 VENUS(“用於核科學的多功能電子迴旋共振離子源”)的裝置,該裝置位於 cyclotron 的頂部,圍欄上裝飾著輻射警告標志。在 VENUS 內部,微波和強磁場的組合將選定元素(在蓋茨的實驗中通常是鈣或氬)的電子剝離。由此產生的離子向下射入通往 cyclotron 的管道,cyclotron 將離子以螺旋形掃過,加速離子束。

控制室的技術人員使用靜電力將離子束從 cyclotron 中引匯出來,進入“洞穴”中的儀器,這些洞穴是像輪輻一樣從 cyclotron 中延伸出來的低矮走廊。洞穴包含束流目標;1號洞穴中的目標是一塊薄金屬箔,直徑約為沙拉盤大小。目標物旋轉,因此離子束不會長時間擊中任何一個點。蓋茨說,當受到高速離子轟擊時,它們會熔化。

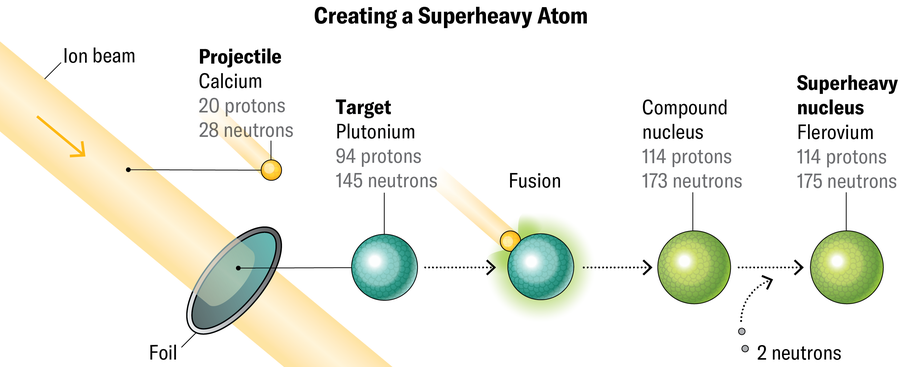

目標的構成取決於研究人員想要在最終產品中獲得多少質子。例如,為了製造 flerovium(114 個質子,以俄羅斯物理學家格奧爾基·弗廖羅夫的名字命名,他是 JINR 的創始人),他們需要用鈣(20 個質子)撞擊 plutonium(94 個質子)。為了製造 118 號元素 oganesson,科學家們用鈣束轟擊 californium(98 個質子)。他們可以往離子束中填充的中子越多,他們最終就可以往最終產品中塞進的越多,從而製造出更重的同位素。

大多數時候,離子束直接穿過目標,而沒有任何核相互作用。但是,每秒有 6 萬億個束流粒子掠過目標,最終的核-核碰撞是不可避免的。當條件恰到好處時,這些堆積物會將原子核擠壓在一起,從而創造出一個非常短暫的新的超重原子,其移動速度接近每秒 60 萬米。

Jen Christiansen

為了減慢這些高速重物的速度,研究人員使用氦氣和電場將粒子引導到一個陷阱中進行測量。他們還可以泵入其他氣體,以觀察超重元素在衰變之前會發生什麼樣的化學反應。但只有當元素持續足夠長的時間時,這才是可行的,GSI 超重元素化學研究組負責人克里斯托夫·E·杜爾曼說。為了進行和研究化學反應,研究人員需要半衰期至少為半秒的元素。

科學家們透過測量超重元素及其反應產物在 alpha 衰變(釋放出兩個質子和兩個中子的束)期間釋放出的能量來對其進行量化。在 LBNL 的一個名為 Shack 的房間裡,研究人員焦急地等待資料點,這些資料點顯示了這些 alpha 衰變粒子在探測器內部的落點;它們的軌跡揭示了原始原子的組成以及它們所經歷的任何反應的資訊。波爾說,很難想象化學實際上會發生:“這幾乎感覺它存在於其他地方。”

研究人員在化學上研究過的最重元素是 flerovium (114)——在化學實驗所需的數量和持續時間內可以創造出的最重元素。杜爾曼說,科學家們可以以每天約三個原子的速度生產 flerovium。“一個典型的實驗需要大約一個月的總執行時間,”他說。“並非每個產生的原子都會到達你的化學裝置,也並非每個到達你的化學裝置的原子最終都會被檢測到。”

然而,幾個原子可以揭示很多資訊。在 flerovium 合成之前,一些理論預測它可能像惰性氣體一樣——惰性且無反應性——而另一些理論則認為它可能像金屬,特別是汞一樣。2022 年在期刊 Frontiers in Chemistry 上發表的關於該元素的實驗表明了一些更奇怪的事情。在室溫下,flerovium 與金形成強鍵,這與惰性氣體非常不同。它還在液氮溫度(-196 攝氏度)下與金結合。然而,奇怪的是,在介於這兩個溫度之間的溫度下,該元素不會發生反應。

Oganesson 在元素週期表中與惰性氣體歸為一類,但研究人員認為它既不是惰性的也不是氣體。根據 2020 年在 Angewandte Chemie 上發表的研究,它在室溫下可能是一種固體,並在 52 攝氏度左右過渡到液體。紐西蘭梅西大學的理論化學家、2020 年論文的資深作者彼得·施韋特費格說,這樣的例子有很多。

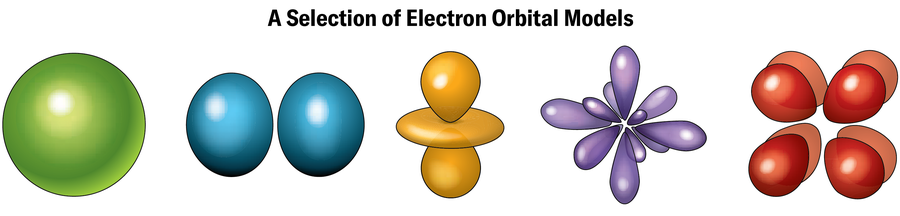

這些奇怪特性的原因與電子有關。電子在被稱為殼層的特定能級軌道上繞原子核執行,每個殼層可以容納特定數量的電子。外殼層中的電子(那裡可能沒有足夠的電子來完全填充殼層)負責與其他原子形成化學鍵。每個殼層表面上代表著到原子核的特定距離,儘管該殼層中電子軌道的實際路徑(稱為軌道)通常遠非簡單的圓形,而可能更像啞鈴、甜甜圈、淚滴或其他形狀。(根據量子力學,這些輪廓僅僅代表如果被實際測量固定下來,電子可能存在的位置。否則,電子主要存在於原子核周圍某個地方的機率霧中。)

Jen Christiansen

隨著原子核變得越來越重,原子核附近的電子感受到來自那裡大量正電荷的極端拉力,將它們拉得更近並減少了它們可以移動的空間。由於不確定性原理指出,粒子的位置和速度不能同時精確地知道,因此電子活動空間的減少意味著它們的速度必須透過一種基本物理定律的蹺蹺板效應來增加。很快,電子以接近光速的速度運動。正如愛因斯坦的狹義相對論所表明的那樣,以如此快的速度運動的物體會獲得質量並變得奇怪。* 特別是,圍繞超重原子核的最低能量狀態(最內層殼層)的電子軌道傾向於收縮,從而在更靠近原子核的地方產生更高的電子密度,施韋特費格說。這些變化被稱為相對論效應。

這些效應甚至出現在元素週期表的天然元素中。金是黃色的,因為相對論效應縮小了其兩個電子殼層之間的間隙,略微改變了元素吸收和反射的光的波長。然而,相對論效應通常在大多數輕元素的化學行為中不起很大的作用。這就是為什麼元素週期表中元素的順序是基於每個元素原子核中的質子數。這種排列方式旨在將具有相似化學性質的物質歸為一類,這些化學性質主要由外殼層中可用於化學鍵的電子數量決定。

“元素週期表應該告訴你化學趨勢是什麼,”LBNL 的波爾說。對於較重的元素,相對論效應開始占主導地位,情況並非一定如此。在 2018 年發表在期刊 Physical Review Letters上的研究中,施韋特費格和他的同事發現,由於相對論效應,oganesson 的電子雲看起來像一大片模糊的汙跡,殼層之間沒有明顯的區別。

即使在超重元素領域之外,化學家們也在爭論元素週期表中某些元素的位置。自 2015 年以來,國際純粹與應用化學聯合會的一個工作組一直在仲裁關於哪些元素應該放在表格第三列的爭論:lanthanum 和 actinium(57 和 89 號元素)還是 lutetium 和 lawrencium(71 和 103 號元素)。爭論的焦點是不聽話的電子:由於相對論效應,繞這些元素執行的最外層電子並不在元素週期表上應該在的位置。經過九年的官方審議,對於如何對這些元素進行分組仍然沒有達成共識。此類問題在表格的較重端只會變得更加緊迫。“我們正在嘗試探測這種組織何時開始崩潰,以及元素週期表何時開始不再有用,”蓋茨說。

電子的舞動不僅可以讓我們瞭解化學的極限,還可以讓我們窺視極端條件下原子核的動力學。在充滿質子和中子的原子核中,這些粒子之間的相互作用通常會將形狀扭曲成與你在原子圖中看到的刻板印象球體不同的形狀。GSI 的物理學家邁克爾·布洛克說,迄今為止探測到的大多數超重元素的原子核都是長方形的,形狀像橄欖球。從理論上講,尚未合成的更重的元素可能具有像飛碟甚至氣泡一樣的原子核,中心有空隙或低密度點。科學家們透過測量電子軌道中微小的變化來“看到”這些形狀,這些變化會受到原子核中正電荷排列的影響。“這使我們能夠了解原子核的大小和原子核的形狀,”布洛克說。

Jen Christiansen

原子核的佈局是任何人是否能夠合成出能夠長期存在的超重元素的關鍵。某些數量的質子和中子(統稱為核子)被稱為幻數,因為具有這些數量的原子核可以特別好地結合在一起。與電子一樣,核子也佔據殼層,這些幻數代表完全填充核子殼層所需的數量。穩定島是研究人員希望在尚未發現的超重元素或同位素中找到的,這將是“雙幻數”的結果——理論上理想的質子和中子數量。

是否存在這樣的東西是一個懸而未決的問題,因為重原子核可能會自我瓦解,而不是容忍所需的核子數量。“裂變是殺手,”M.S.U. 的納扎雷維奇觀察到。

與 alpha 衰變(相對)逐漸削減原子核不同,核裂變是一種突然且徹底的解體。不同的模型對在裂變變得不可避免之前可以塞進原子核中的粒子數量給出了不同的預測,納扎雷維奇說。理論家們正在努力確定這個極限,以瞭解原子核真正能變得有多大。

納扎雷維奇指出,在原子核可以承受的邊緣存在一個有趣的臨界空間。為了被宣佈為元素,原子核必須存活至少 10–14 秒,這是電子附著並形成原子的時間。但從理論上講,核壽命可能短至 10–21 秒。他說,在這個無限小的間隙中,你可能會發現沒有電子雲、無法進行化學反應的原子核。

“元素週期表已經隨著最重的元素而崩潰,”納扎雷維奇說。問題是,你會在哪裡完全打破化學?瞭解超重元素的另一種方法是在太空中尋找它們。比鐵(原子序數 26)重的元素在自然界中是透過一種稱為快速中子捕獲的過程形成的,這種過程通常發生在災難性事件中,例如兩顆中子星的碰撞。

Jen Christiansen;來源:美國國家生物技術資訊中心;https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/periodic-table/(參考)

GSI 的天體物理學家加布裡埃爾·馬丁內斯-皮內多說,如果超重元素曾經在宇宙中自然產生,它們也是透過這個過程產生的。在快速中子捕獲中,也稱為 r-過程,一個種子核捕獲附近的自由中子,迅速增加質量以製造重同位素。這必須發生在自由遊蕩的中子充足的環境中,這就是為什麼中子星合併是機會之地。

2017 年,科學家們首次透過探測相互作用產生的引力波觀測到中子星合併。“這是第一個證實 r-過程確實發生在中子星合併期間的證據,”馬丁內斯-皮內多說。研究人員在合併中檢測到了鑭系元素(原子序數 57 至 71)的同位素,但正如他們在當時的 Nature 中報告的那樣,無法縮小存在的確切元素範圍。探測任何超重元素將更加棘手,因為研究人員需要知道這些元素髮射和吸收的獨特光波長,並從馬丁內斯-皮內多稱之為來自這些事件之一的“複雜元素湯”中挑選出來。

然而,在 2023 年 12 月,天文學家在期刊 Science 上報告說,在一些恆星中存在過量的幾種較輕元素——釕、銠、鈀和銀。這些元素可能被過度表示,因為它們是重元素或超重元素透過裂變分解的結果。這些發現暗示,原子核中可能形成多達 260 個質子和中子的核,透過 r-過程。

馬丁內斯-皮內多說,即使在中子星合併中產生的超重元素迅速衰變,瞭解它們的存在也將有助於科學家撰寫宇宙中物質的歷史。新的天文臺,如詹姆斯·韋伯太空望遠鏡和即將建成的智利薇拉·C·魯賓天文臺,應該能夠看到其他能夠創造超重元素的宇宙事件。“而且,將會有新的引力波探測器,這將使我們能夠看到更大的距離和更高的精度,”他補充道。

在密歇根州的稀有同位素束設施中,一種新的高能束有望透過將比以往任何時候都更多的中子塞入同位素中,從而進一步深入瞭解 r-過程。這些不是新的超重元素,而是輕元素的增強版本。2 月,研究人員在期刊 Physical Review Letters 上報告說,他們僅使用其束流最終計劃功率輸出的 270 分之一就創造出了 thulium、ytterbium 和 lutetium 的重同位素。在更高的功率水平下,他們應該能夠製造最終衰變成較重穩定金屬(如金)的同位素。“這可能為天體物理學的一些有趣的同位素提供途徑,”M.S.U. 的物理學家和該研究的合著者布拉德·舍里爾說。

與此同時,世界各地的其他科學家也在尋求增強他們的離子束和目標,以超越 118 號元素。此外,他們還在提高捕獲和測量這些元素的精度。稀有同位素束設施的研究人員計劃將其區分粒子的能力提高 10 倍。GSI 即將擁有用於超重元素合成的下一代加速器。在 LBNL,蓋茨和她的團隊正在安裝儀器,以更高精度測量單個原子的質量。

這些新工具應該進一步揭示極端條件下化學的輪廓。“當我們進行超重化學時,”梅西大學的施韋特費格說,“我們到處都看到驚喜。”

*編者注(7/9/24):此句子在釋出後經過編輯,以更正對愛因斯坦狹義相對論的引用。