上週,《<0xC2><0xA0>自然<0xC2><0xA0>》雜誌撤回了一篇論文,為最近關於室溫超導性的說法畫上了句號——研究人員在論文中稱,他們製造出了一種無需產生廢熱,也無需製冷就能導電的材料。

此次<0xC2><0xA0>撤稿<0xC2><0xA0>事件,緊隨<0xC2><0xA0>之前對一種名為 LK-99 的所謂<0xC2><0xA0>超導體的更為大膽的宣告的破滅,該宣告今年早些時候在社交媒體上瘋傳。

儘管遭遇了這些備受矚目的挫折,超導研究人員表示,該領域正經歷某種程度的復興(參見“時間線:超導里程碑”)。“這不是一個正在衰落的領域——恰恰相反,”羅馬 Sapienza 大學專門從事計算預測的物理學家 Lilia Boeri 說。部分進展是由計算機模擬預測未發現材料的存在和性質的新能力推動的。

關於支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞業 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

許多興奮點都集中在“超氫化物”上——富氫材料,只要保持在高壓下,它們就能在越來越高的溫度下表現出超導性。被撤回的《<0xC2><0xA0>自然<0xC2><0xA0>》論文的主題據稱就是這樣一種材料,由氫、鎦和氮組成。但過去幾年的工作已經發現了幾個可能具有革命性特性的材料族。“看起來我們真的處在能夠發現大量新超導體的邊緣,”艾姆斯愛荷華州立大學和艾姆斯國家實驗室的物理學家 Paul Canfield 說。

電子衝浪

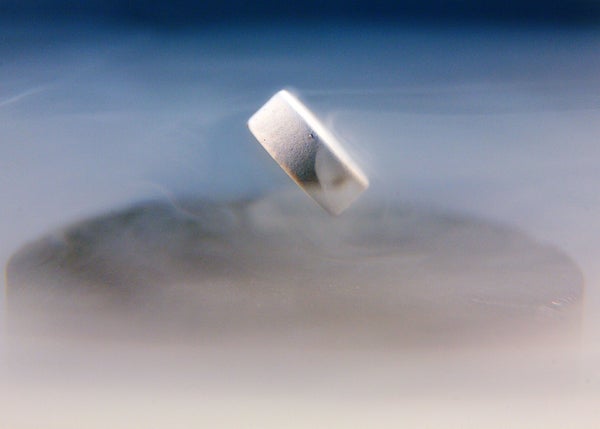

當固體中的電子結合形成“庫珀對”時,就會出現超導性。<0xC2><0xA0>這使得比平常更多的電子能夠在材料內部同步移動,從而使電子能夠在不產生廢熱的情況下傳輸電流。

在“傳統”超導體中,電子在材料中的振動(庫珀對像衝浪者一樣在波浪上騎行的機械波)的推動下形成庫珀對。直到 2000 年代中期,研究人員普遍認為這種機制僅在極低溫度下有效,最高可達約 40 開爾文。由單一元素製成的超導體都要求溫度低於 10 開爾文才能表現出這種特性。二硼化鎂是一種傳統超導體,<0xC2><0xA0>由日本岡山大學的秋光純率領的團隊於 2001 年發現,將最高溫度紀錄提高到 39 開爾文。

超氫化物的理論基礎是在 2004 年奠定的,當時已故理論物理學家尼爾·阿什克羅夫特預測,某些元素會與氫形成化合物,如果施加足夠的壓力迫使氫原子更緊密地結合在一起,這些化合物可能在比任何其他材料都高得多的溫度下實現超導。

根據阿什克羅夫特的理論,氫原子的接近會增加機械振動的頻率,這將使材料在保持超導性的同時變得更暖。但有一個問題:為了存在,其中一些材料需要與地球核心相當的壓力。

在金剛石壓砧內對微小樣品進行高壓實驗並測量其結果方面的進步,在 2015 年取得了突破,當時德國美因茨馬克斯普朗克化學研究所的物理學家米哈伊爾·埃雷梅茨和他的合作者<0xC2><0xA0>首次證明了超氫化物,硫化氫的超導性。從那時起,科學家們已經預測了該系列中幾種其他超導材料的存在——其中一些已經被發現,包括鈣基<0xC2><0xA0>籠狀結構,稱為籠形水合物。

目前,任何型別的“最熱”超導體都被認為是<0xC2><0xA0>十氫化鑭,它是超氫化物類中的一員,已被證明是在至少 250 開爾文溫度下的高壓傳統超導體。

先進的模擬

埃雷梅茨和其他人表示,理論、模擬、材料合成和實驗的相互作用對於進步至關重要。從 2000 年代初期開始,模擬就能夠預測具有特定晶體結構和化學成分的材料是否可能是超導體,以及它在什麼溫度下可以表現出這種特性。但下一個重大轉變是後來十年引入的演算法,這些演算法不僅可以預測材料的性質,還可以預測哪些材料可以從給定的元素混合物中形成。“在那之前,一個關鍵部分缺失了:理解化合物是否首先可以形成,”Boeri 說。

2015 年硫化氫是一種超導體的發現與前一年進行的計算機模擬結果一致。莫斯科斯科爾科沃科學技術研究所的材料科學家 Artem Oganov 說,如果沒有結構預測的快速進步,富氫超導體的發現“可能要再過一個世紀才能發生”,他率先開發了結構預測演算法。他的“進化”演算法尤其可以找到在給定壓力下原子能量最低(因此最有可能形成並保持穩定)的構型。

模擬對於預測材料在高壓下的行為尤為重要,在高壓下,原子被推得彼此非常靠近,以至於它們不僅透過其外層電子相互作用,而且還與更內層的電子相互作用,從而將化學教科書的教條拋諸腦後。一個例子是六氫化鋰,它只能在高壓下存在。“任何普通化學課的人都會告訴你,像 LiH6<0xC2><0xA0>這樣的東西不可能穩定,”紐約州立大學布法羅分校的計算化學家 Eva Zurek 說。

本文經許可轉載,並於 2023 年 11 月 16 日<0xC2><0xA0>首次發表。