NASA的開普勒太空望遠鏡和其他儀器已經揭示了數千顆外星行星的存在。它們中的大多數是“超級地球”——質量介於地球到海王星之間的岩石世界。

但是,如此眾多的超級地球的存在似乎與天文學家對行星形成的理解相矛盾。事實上,對新生太陽系的觀測顯示,一些特徵似乎需要更巨大的氣體巨星(如木星)的存在。

科學家們可能剛剛解開了這個謎團,或者至少是其中的一部分。亞利桑那大學的博士後研究員董若冰和他的同事提出,超級地球可以在環繞年輕恆星的氣體和塵埃盤中開闢出多個縫隙。[圖集:最奇異的外星行星]

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過 訂閱來支援我們屢獲殊榮的新聞報道。透過購買訂閱,您將幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和思想的具有影響力的故事的未來。

年輕恆星形成時周圍環繞著氣體和塵埃雲,隨著恆星旋轉,這些雲最終聚結成盤。當這個盤中的微小塵埃顆粒碰撞時,它們形成更大的天體,而這些天體反過來又吸引更多的氣體和塵埃。最終,一些天體吸積了足夠的質量以形成原行星。

一些年輕行星最終會吸入足夠的物質,以至於在星盤中開啟一個縫隙。天文學家在觀察帶有原行星盤的恆星時,通常認為縫隙需要一顆大型行星來佔據如此多的物質——一顆像木星這樣的氣體巨行星。

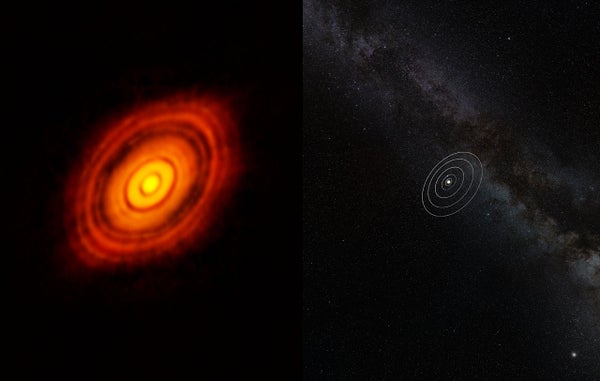

董和他的團隊使用計算機模擬來重現並幫助解釋望遠鏡對年輕恆星及其完整原行星盤的一些觀測結果——特別是HL Tauri和TW Hydrae恆星,阿塔卡瑪大型毫米/亞毫米波陣列(ALMA)分別於2014年和2016年在智利對它們進行了觀測。

ALMA看到這些恆星周圍的星盤有縫隙,形成環狀圖案。研究人員表示,一些縫隙彼此非常靠近——事實上可能太近了,以至於巨行星的軌道無法保持穩定。

董在一份宣告中說:“在ALMA揭示的HL Tauri和TW Hydrae中的縫隙中,有兩對縫隙非常狹窄且彼此非常接近。在傳統理論中,行星很難在星盤中開啟這樣的縫隙。由於物理學原理,它們永遠不可能如此狹窄且如此接近。”

董和他的團隊進行的計算機模擬產生了類似於ALMA觀測到的星盤——即使沒有任何氣體巨星參與其中。

董說:“事實證明,一顆超級地球就足以產生我們在實際觀測中看到的多個環和多個狹窄縫隙。”

研究人員補充說,即使超級地球的軌道彼此靠近,它們至少可以暫時保持穩定。因此,這項發表在7月13日出版的《天體物理學雜誌》上的新成果,可能有助於解釋已知系外行星種群與行星形成理論之間看似脫節的現象:氣體巨星可能不是開闢縫隙所必需的。

編輯推薦

版權所有 2017 SPACE.com,Purch公司。保留所有權利。未經許可,不得出版、廣播、改寫或再分發此材料。