光學錯覺利用了大腦的偏見,欺騙大腦,使其對影像的感知與影像的真實情況不同。現在,科學家們在小鼠身上利用光學錯覺來揭示關於大腦如何處理視覺資訊的隱藏見解。

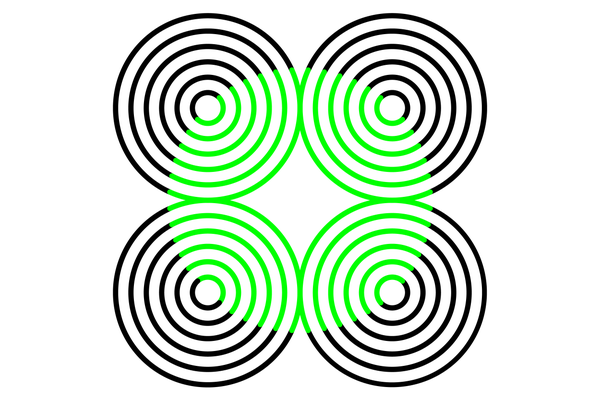

這項研究的重點是霓虹色擴散錯覺,它將細線的圖案融入純色背景中。這些線的一部分是不同的顏色——例如上圖中的酸橙綠色——大腦將這些線感知為一個具有清晰邊界的實體形狀的一部分——在本例中是一個圓形。閉合形狀也顯得比周圍的線條更亮。

這種錯覺會導致人腦錯誤地填充並感知不存在的輪廓和亮度,這已是公認的事實——但對於大腦發生這種情況時到底發生了什麼,一直存在爭論。現在,科學家們首次證明這種錯覺也適用於小鼠,這使他們能夠窺視齧齒動物的大腦,看看發生了什麼。

支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您將有助於確保未來能夠繼續報道關於塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事。

具體來說,他們放大了大腦中被稱為視覺皮層的部分。當光線照射到我們的眼睛時,電訊號透過神經傳遞到視覺皮層。該區域處理視覺資料並將其傳送到大腦的其他區域,使我們能夠感知周圍的世界。

視覺皮層由六層神經元組成,這些神經元依次編號為V1、V2、V3等等。每一層都負責處理照射到眼睛的影像的不同特徵,其中V1神經元處理第一層也是最基本的資料層,而其他層則屬於“更高階的視覺區域”。這些神經元負責比V1神經元更復雜的視覺處理。

直到現在,科學家們一直在爭論V1神經元在多大程度上會對錯覺亮度做出反應,例如人們在觀察霓虹色擴散錯覺時感知到的亮度。在一系列小鼠實驗室實驗中,研究人員現在已經表明,這些神經元在這個過程中起著 fundamental 的作用,並且它們的活動也受到來自V2神經元的反饋的調節。因此,視覺皮層的不同層之間存在來回的互動。

研究人員在4月23日發表在《自然·通訊》雜誌上的一篇論文中表示,這些知識可能有助於我們加深對意識的理解。

東京大學系統創新系副教授渡邊正孝在給Live Science的電子郵件中說:“在處理錯覺過程中觀察到的V1和V2之間的關係意味著意識是一個自上而下的過程”,而不是一個自下而上的過程。

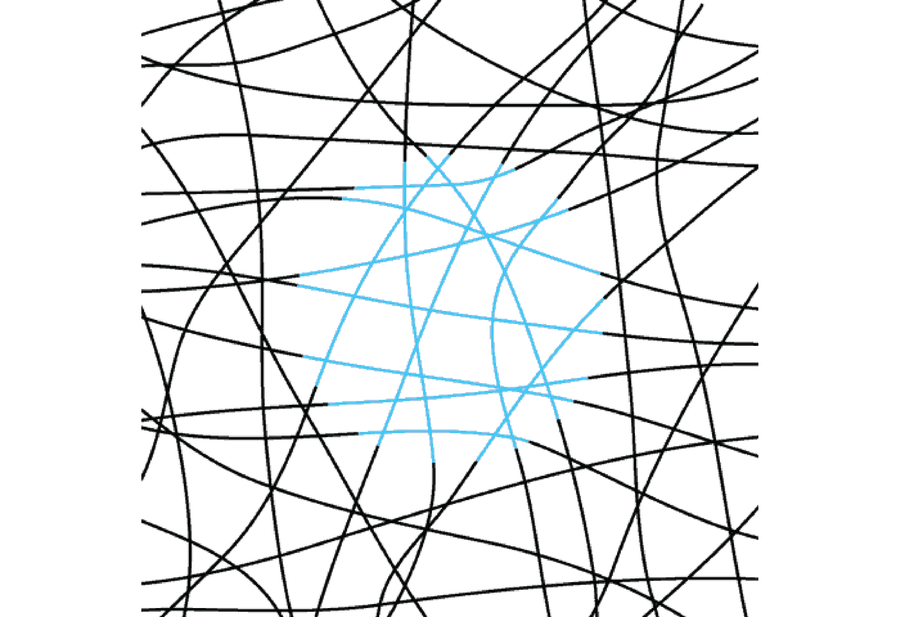

這是霓虹色擴散錯覺的另一種版本。在這種情況下,大腦將彩色藍線感知為屬於一個藍色圓圈,但實際上,背景仍然是白色的,藍線並沒有形成一個閉合形狀。

blebspot via Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

自上而下的處理是指我們的大腦透過考慮先前的經驗來解釋我們周圍環境的方式,而不是僅僅依賴視覺刺激。相比之下,純粹的自下而上的處理會獲取影像的不同特徵,並將它們像拼圖碎片一樣拼接在一起,在沒有個人記憶輸入的情況下形成連貫的影像。

其他研究表明,意識是一個自上而下的過程,但渡邊說,這項小鼠研究為此提供了直接證據。然而,答案並非非黑即白,因為有些人認為意識可能產生於兩者的混合。

新的證據是什麼?在這項研究中,研究人員向小鼠展示了霓虹色擴散錯覺和其他看起來相似但不觸發錯覺的圖案的組合。與此同時,渡邊和他的同事使用植入齧齒動物大腦的電極測量了神經元的活動。

該團隊還透過評估小鼠眼睛中的瞳孔擴張或收縮的程度來測量小鼠是否將錯覺視為明亮的。這種反應與人類感知光照水平變化時看到的反應相符。

V1神經元對錯覺影像和非錯覺影像都有反應,但它們對前者的反應時間更長。該團隊報告稱,這支援了這樣一種理論,即V1神經元需要來自更高階視覺區域的反饋才能處理這類錯覺。

然後,研究人員嘗試透過實驗抑制更高階視覺區域神經元的活動,發現V1神經元不太可能對錯覺做出反應。這進一步證明,需要更高階的反饋迴路才能感知到錯覺。

渡邊說,展望未來,該團隊計劃進行進一步的研究,在這些研究中,他們將干擾小鼠更高階視覺區域神經元的活動。他們希望這將有助於更多地瞭解小鼠乃至人類意識背後的神經機制。

版權所有 2024 LiveScience,Future 公司。保留所有權利。未經許可,不得出版、廣播、改寫或再發布此材料。