2018年9月9日,一臺例行巡視夜空的機器人望遠鏡探測到一個看似新星的天體。在接下來的幾個小時裡,這顆“新星”亮度增加了10倍,觸發了我編寫的軟體警報,該軟體用於識別不尋常的天體事件。當時是加利福尼亞州的夜晚,我正在睡覺,但世界另一端的同事們迅速對警報做出了反應。十二小時後,我們從地球和太空中的望遠鏡獲得了足夠的額外資料,證實這是一顆遙遠星系中的恆星爆炸——一顆超新星。但這絕非普通的超新星。

綜合來自不同望遠鏡的證據,我們得出結論:這顆恆星在閃耀了數百萬年後,做出了令人驚訝和神秘的事情:它突然從表面噴射出多層氣體,在自身周圍形成了一個繭狀物。幾天或一週後,這顆恆星爆炸了。爆炸產生的碎片與繭狀物碰撞,產生了異常明亮且短暫的光芒。由於爆炸發生在遙遠的星系中——光線傳播了近十億年才到達地球——它太暗淡了,肉眼無法看到,但對於我們的天文臺來說足夠明亮。透過對望遠鏡資料的回顧性搜尋,我們甚至能夠在爆炸發生前兩週探測到這顆恆星正在脫落物質,當時它的亮度只有爆炸本身的百分之一。

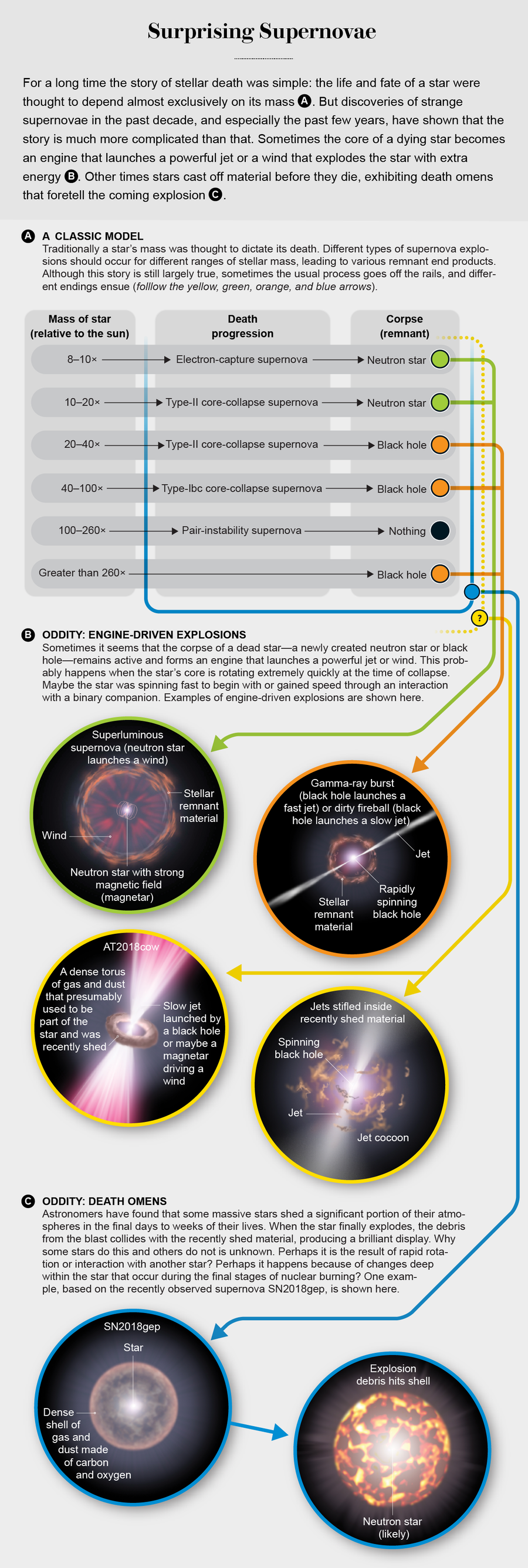

這只是近期幾項發現之一,這些發現向我們表明,恆星的死亡方式出人意料地多種多樣。例如,有時,超新星爆炸後留下的恆星核心殘骸仍然活躍——它可以發射出速度接近光速的物質噴流,而噴流本身可以用比普通超新星更大的能量摧毀恆星。有時,在一顆恆星生命的最後幾天到幾年裡,它會在一系列劇烈的爆發中吹走大部分氣體。這些極端的死亡方式似乎很罕見,但它們確實發生這一事實告訴我們,對於恆星如何生存和死亡的基本原理,我們仍然有很多不瞭解的地方。

支援科學新聞事業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您將有助於確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事能夠繼續存在。

現在,我和我的同事們正在積累一系列不尋常的恆星死亡案例,這些案例挑戰了我們傳統的假設。我們開始能夠提出和回答一些基本問題:哪些因素決定了恆星的死亡方式?為什麼有些恆星會在生命的盡頭發生爆發或劇烈的噴流,而另一些恆星只是簡單地爆炸?

一顆新星

恆星的誕生、生命和死亡的故事是各種力量相互競爭的故事。恆星形成於星際氫氣雲中,當引力將雲的一部分向內拉動,其強度足以克服磁場和高速運動的氣體粒子的向外推力時,恆星便誕生了。隨著雲團碎片坍縮,它的密度增加20個數量級,溫度升高數百萬度——溫度高到足以使氫原子碰撞並結合在一起形成氦。核聚變開始了,一顆新星誕生了。

像雲一樣,恆星本身也是一個戰場,引力向內拉,核聚變產生的壓力向外推。恆星的演化取決於它的溫度,而溫度又取決於它的質量。恆星質量越大,它能鍛造的元素就越重,消耗燃料的速度也越快。最輕的恆星將氫聚變成氦,然後就停止了——太陽已經存在四十多億年了,至今仍在燃燒氫。質量更大的恆星壽命短得多,只有一千萬年左右,但卻製造出更長的元素鏈:氧、碳、氖、氮、鎂、矽,甚至鐵。

恆星的質量也決定了它的死亡方式。輕型恆星——質量小於太陽質量約八倍的恆星——死亡相對平靜。在耗盡核燃料後,這些恆星的外層會吹入太空,形成美麗的行星狀星雲,並將恆星的核心暴露為白矮星——熾熱、緻密的物體,質量約為太陽的一半,但體積僅略大於地球。

然而,質量更大的恆星會因為核心中巨大的溫度和壓力而迎來劇烈的死亡。在核燃燒鏈達到鐵元素附近時,條件變得非常熱,以至於物質開始瓦解——鐵原子會開始分裂成更小的碎片。聚變鏈被切斷,恆星失去了內部壓力。引力接管,核心坍縮,直到其組成原子彼此非常接近,另一種相反的力量介入:強核力。現在,核心變成了一顆中子星,一種由中子構成的奇異而緻密的物質狀態。如果恆星的質量足夠大——例如,超過太陽質量的20倍——引力甚至會克服強核力,中子星會進一步坍縮成黑洞。無論哪種方式,當核心坍縮時釋放出的一些能量會將恆星的外層推入太空,產生一次爆炸,其亮度足以在幾天內超越星系中其餘恆星的總和。

數千年來,人類已經用肉眼觀測到超新星。1572年,一位名叫第谷·布拉赫的丹麥天文學家在仙后座中注意到一顆新星。它像金星一樣明亮,並保持了幾個月的亮度才逐漸消失。他寫道,他非常震驚,以至於懷疑自己的眼睛。今天,爆炸的遺蹟——碎片——仍然可見,被稱為第谷超新星遺蹟。

為了讓超新星足夠明亮到肉眼可見,它必須位於銀河系中,就像第谷的超新星那樣,或者位於其衛星星系之一中,這種情況非常罕見。我可能在我的一生中看不到超新星,除非藉助望遠鏡,儘管我可以期待。在上個世紀,天文學家開始使用望遠鏡尋找銀河系以外的超新星,方法是對同一組星系進行重複觀測,並尋找變化,稱為瞬變源。我們的望遠鏡現在已經實現了自動化,並配備了現代相機,使我們每年能夠發現數千顆超新星。

一些恆星以極端方式死亡的早期跡象是20世紀60年代發現的伽馬射線暴(GRB),之所以這樣命名,是因為它們會發出明亮的伽馬射線光束。我們認為,當我們看到一顆大質量恆星坍縮成中子星或黑洞時,新生緻密天體會發射出狹窄的物質噴流,該噴流成功地從核心穿過恆星的殘餘部分,並且噴流恰好指向地球。

是什麼可能產生這樣的噴流?基本思路如下。當一顆普通恆星耗盡燃料並死亡時,它的核心會坍縮成中子星或黑洞,然後就結束了。然而,在伽馬射線暴中,屍骸仍然活躍。或許新生的黑洞正在吸收周圍物質盤中的物質,在此過程中釋放能量。或者,新建立的中子星可能旋轉得很快,強大的磁場充當剎車,在恆星減速時釋放能量。無論哪種方式,這種“中央引擎”都會泵出能量,這些能量被匯入到極熱等離子體的噴流中,噴流從恆星中心穿過塌縮的物質向外噴射,發出伽馬射線。

噴流穿過恆星會導致恆星以一種特殊的超新星形式爆炸,被稱為“Ic型-BL”超新星,它的能量是普通超新星的10倍。當噴流衝擊周圍的氣體和塵埃時,它會在整個電磁頻譜中產生光,稱為餘輝。餘輝很難找到,因為儘管它們比典型的超新星亮1000倍,但它們也短暫100倍,出現和消失的時間只有幾個小時。找到餘輝的最佳希望是等待衛星發現伽馬射線暴,然後立即將望遠鏡指向報告的爆發位置。

然而,透過等待衛星發現爆發,你限制了你可以發現的現象型別。要產生GRB,很多事情都必須正確:噴流必須被髮射,穿過恆星,並且指向你。事實上,GRB的發生似乎極其不可能:除非噴流以光速的99.995%的速度運動,否則噴流發出的伽馬射線光子應該會被困住。但是,為了達到如此高的速度,噴流需要以某種方式穿過恆星,而不會拖拽恆星的物質。如果大多數噴流實際上確實被恆星減速了呢?我們看到的只是極少一部分成功穿過且沒有嚴重減速的噴流?換句話說,或許伽馬射線暴代表了噴流逃離恆星並且沒有過度減速的罕見情況。如果這是真的,那麼將會有大量的極端恆星死亡事件完全無法被伽馬射線衛星探測到。

為了我的論文,我著手尋找餘輝,而不依賴於衛星的觸發。我的計劃是使用茲威基瞬變設施(Zwicky Transient Facility),這是位於加利福尼亞州帕洛瑪天文臺的一臺機器人望遠鏡,巡視天空,尋找異常短暫、異常明亮的光點——然後快速做出反應。當我在2018年5月提交論文提案時,我的導師警告我說,我可能找不到我正在尋找的東西。他們敦促我保持開放的心態,因為可能會出現新的研究途徑。一個月後,這種情況就發生了。兩年後,當我畢業時,我的論文與我最初預期的截然不同。

圖片來源:羅恩·米勒 (Ron Miller)

聖牛 (Holy Cow)

當我開始工作時,我編寫了一個程式來尋找亮度變化比普通超新星更快的宇宙現象。在正常的一天裡,我會檢查10到100個不同的候選天體,並得出結論,它們都不是我正在尋找的東西。然而,在某些日子裡,我會遇到一些讓我停下來思考的東西。

2018年6月,我看到來自一個名為ATLAS的機器人望遠鏡設施的報告,報告了一個名為AT2018cow的奇怪事件。“AT”代表“天文瞬變源 (astronomical transient)”,是自動賦予所有新瞬變源的字首,“2018”代表發現年份,“cow”是一個獨特的字母組合。在接下來的幾天裡,有報告稱該事件與伽馬射線暴有相似之處,但沒有探測到伽馬射線爆發。“啊哈,”我想,“就是它了!” 由於AT2018cow非常明亮且非常近,因此引起了全世界的強烈興趣,天文學家在整個電磁頻譜中對其進行了觀測。我立即制定計劃,使用夏威夷的射電望遠鏡——亞毫米波陣列 (Submillimeter Array)——觀測AT2018cow。

AT2018cow讓幾乎所有人感到震驚。它的展開方式與之前見過的任何宇宙爆炸都完全不同。我們就像經典寓言中的人們,試圖在黑暗中辨認大象。一個人摸到它的鼻子,說它是噴泉,另一個人摸到耳朵,認為它一定是扇子,第三個人摸到腿,說它是一棵樹。同樣,AT2018cow與幾種不同型別的現象具有共同特徵,但很難拼湊出一個完整的影像。

我和我的合作者們日夜不停地反覆研究我們的資料,試圖弄清楚如何解釋它們。其中一些時刻——在黑板上一起計算衝擊波的特性,一位團隊成員跑下走廊,揮舞著一張寫有新結果的紙,以及當一個美好的新測量結果出現時,與同事眼神交匯時的震驚——仍然是我在研究生院最珍貴的回憶。最後,我們得出結論,AT2018cow有兩個重要的組成部分。第一個是中央引擎,就像伽馬射線暴一樣,但持續時間更長——持續數週而不是典型的幾天;從爆炸中心發出的X射線持續明亮的時間比預期的要長得多。第二個是,由於某種原因,當恆星炸裂時,它被一個氣體和塵埃繭包圍,其質量約為太陽質量的千分之一。我們關於繭的證據是間接的:當恆星爆炸時,我們看到了光學閃光和無線電波,這似乎表明碎片撞擊了恆星周圍的物質。這種繭狀物在其他型別的爆炸中也見過,但我們不知道它們是如何形成的——可能是物質在爆炸前不久被恆星丟擲的。

如果這個理論是正確的,這將是天文學家首次直接目睹中子星或黑洞等緻密天體的誕生;大多數時候,屍骸完全被恆星的殘餘物所籠罩。在AT2018cow的案例中,我們認為我們實際上可以看到產生所有這些令人驚歎的可變和明亮X射線輻射的緻密天體。儘管如此,我們仍然有很多疑問。是什麼型別的恆星爆炸了?中央引擎是中子星還是黑洞?為什麼恆星在爆炸前不久會丟擲物質?為了取得進展,我們需要找到類似的事件,因此我和我的同事們著手使用茲威基瞬變設施尋找另一個AT2018cow。

三個月後,我認為我們找到了一個——2018年9月9日明亮、快速上升的爆炸。最初,它看起來與AT2018cow非常相似。然而,一週之內,情況變得清晰起來,這個事件是一顆Ic型-BL超新星——與伽馬射線暴有關的那種。它的名字是SN2018gep。我很興奮。當然,它不是另一個AT2018cow,但我們終於得到了一個看起來像伽馬射線暴的東西。在五天之內,我們收集了整個電磁頻譜的詳細觀測資料。我們搜尋了資料,尋找噴流的證據——但我們一無所獲。相反,我和我的合作者再次得出結論,我們看到的是明亮、快速演化的光學輻射,來自爆炸碎片與物質繭的碰撞。

這是一個驚喜。儘管在其他型別的恆星周圍也見過繭狀物,但在與伽馬射線暴相關的超新星型別中,它們並不常見。我們的發現表明,比我們想象的更多的恆星會在生命的盡頭丟擲氣體。我們知道氣體是在恆星生命的最後時刻丟失的,因為它在爆炸時非常靠近恆星;如果它在更早的時候被丟擲,它將有時間走得更遠。這意味著這顆恆星在生命的最後幾天到幾周內,在閃耀了數百萬到數千萬年後,失去了其外層大氣的重要組成部分。因此,似乎這種脫落預示著恆星的死亡。

再一次,我們留下了一些問題。這些死亡預兆在不同型別的恆星中有多普遍?產生它們的物理機制是什麼?我意識到,我現在有了一個新的研究方向——不僅是伽馬射線暴和噴流,還有即將爆炸的大質量恆星的警告訊號。或許這些不同的現象甚至是相互關聯的。

直到我博士課程的最後六個月,我才終於找到一個伽馬射線暴餘輝。2020年1月28日,當我像往常一樣審查候選天體時,我看到了一些看起來很有希望的東西。我比以前更清楚不要激動——多年來已經有很多很多次的虛驚一場。我立即請求使用加那利群島拉帕爾馬島的一臺望遠鏡進行額外的觀測,他們證實這個源正在快速消退,這符合餘輝的預期。那天晚上,我請求在帕洛瑪天文臺的200英寸海爾望遠鏡上進行緊急觀測,結果顯示該源仍在消退。第二天晚上,我使用雨燕X射線空間望遠鏡進行了觀測,並探測到來自該事件的X射線,幾乎完全證實這確實是一個GRB餘輝。在那之後的晚上,我在夏威夷莫納克亞山的凱克望遠鏡上獲得了一個短暫的時間視窗,希望測量爆炸的距離。

我睡在我大學——加州理工學院——的遠端觀測室裡的睡袋裡,並把鬧鐘調到凌晨4點。時間到了,我感到恐慌——我正在夜幕降臨之際擠出時間進行這次觀測,天空很快就要變亮了,源非常微弱,我非常害怕太晚了。我盡了最大的努力。當光線太亮而無法繼續觀測時,我透過Skype給我在英國利物浦約翰摩爾斯大學的同事丹·珀利 (Dan Perley) 打了電話,我們一起查看了資料。我很幸運。源很微弱,但事件的光線中有一個巨大、轟鳴、明顯的特徵,這使我們能夠測量距離,距離非常遙遠:紅移為2.9,這意味著它的光線在穿越宇宙的旅程中顯著變紅。當這顆恆星爆炸時,宇宙只有23億年的歷史。來自爆炸的光子花了114億年才到達地球。今天,爆發的物理位置距離我們210億光年——爆炸發生在很久以前,以至於宇宙自那時以來已經顯著膨脹。這是真的。

在我們發現第一個餘輝幾個月後,我們發現了第二個。為了說明這一點,在茲威基瞬變設施之前,只有三個餘輝是在沒有伽馬射線暴首先發生並告訴天文學家在哪裡尋找的情況下被發現的,而我們在短短幾個月內就發現了兩個。現在我們的搜尋策略已經理順並開始工作,我希望我們能夠常規地找到這些餘輝。儘管如此,即使手頭有兩個餘輝,我也無法明確回答我最初提出的問題。很難判斷任何給定的餘輝是新的事物,還是隻是高能衛星恰好錯過的普通伽馬射線暴。我們需要找到更多的事件,才能判斷我們是否正在目睹真正不同的現象。

擴充套件目錄

自從發現AT2018cow中一種意想不到的新型引擎驅動爆炸以來,我的搜尋已經揭示了各種不尋常的恆星現象。有一種奇怪的Ic型-BL超新星(與GRB相關的那種)撞擊到物質繭中,但沒有顯示出強大噴流的證據(GRB的標誌)。然後是另一個類似於AT2018cow的事件。還有兩顆Ic型-BL超新星可能存在噴流,但它們的能量比傳統伽馬射線暴中的噴流要小,也更寬。最後,就在研究生院即將結束時,出現了兩個實際的宇宙餘輝,其中一個被證明與伽馬射線暴有關。

到目前為止,我們天文學家就像動物學家一樣,進入相對未知的領域,並描述我們看到的所有不同生物(在本例中是爆炸)的特徵。下一個階段將是尋找模式。每種型別的爆炸的相對發生率是多少?它們似乎發生在一種型別的星系中,而不是另一種型別中嗎?這些不同的類別實際上是不同的“物種”,還是隻是同一種現象的不同表現形式?

為了回答這些問題,我們將需要一個更大的目錄。從幾年後開始,正在智利建造的薇拉·C·魯賓天文臺 (Vera C. Rubin Observatory) 將使用有史以來最大的數字相機(30億畫素)每晚發現1000萬個潛在的瞬變源——是茲威基瞬變設施現在的10倍。有了更多的資料,我想研究哪些恆星在臨死前會損失掉一些質量,以及損失的頻率。我想研究我們如何判斷恆星內部是否存在被扼殺的噴流,以及如何識別恆星臨終前的微弱輻射,從而預測恆星將在何時何地爆炸。最終,我想探究導致這些不尋常死亡的因素——也許是恆星的自轉速率或與其他恆星相互作用的歷史,導致它以如此壯觀而罕見的方式死亡。