在尋找外星生命的過程中,地球——作為已知唯一有生命的行星——一直是起點。“我們尋找一些讓我們想起家園的東西,”加州大學聖克魯茲分校的天文學家Natalie Batalha說。這意味著一顆岩石行星,它與恆星的距離恰到好處——一顆類似於太陽的恆星——能夠吸收足夠的光線,使地表水以液態形式存在。

但是,隨著天文學家發現成千上萬顆行星,他們遇到了一個令人眼花繚亂的多元世界“動物園”。因此,一顆岩石行星——就今天的天文望遠鏡所能分辨的而言,類似地球——可能最終會與我們熟悉的地球截然不同。但是,這些岩石行星上的條件可能有多大的變化和多麼的“非地球”?甚至極其陌生的世界也能孕育生命嗎?

“是什麼物理過程使它們更加多樣化?”Batalha說。“這就是我們試圖理解的。”

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續講述關於塑造我們當今世界的發現和想法的有影響力的故事。

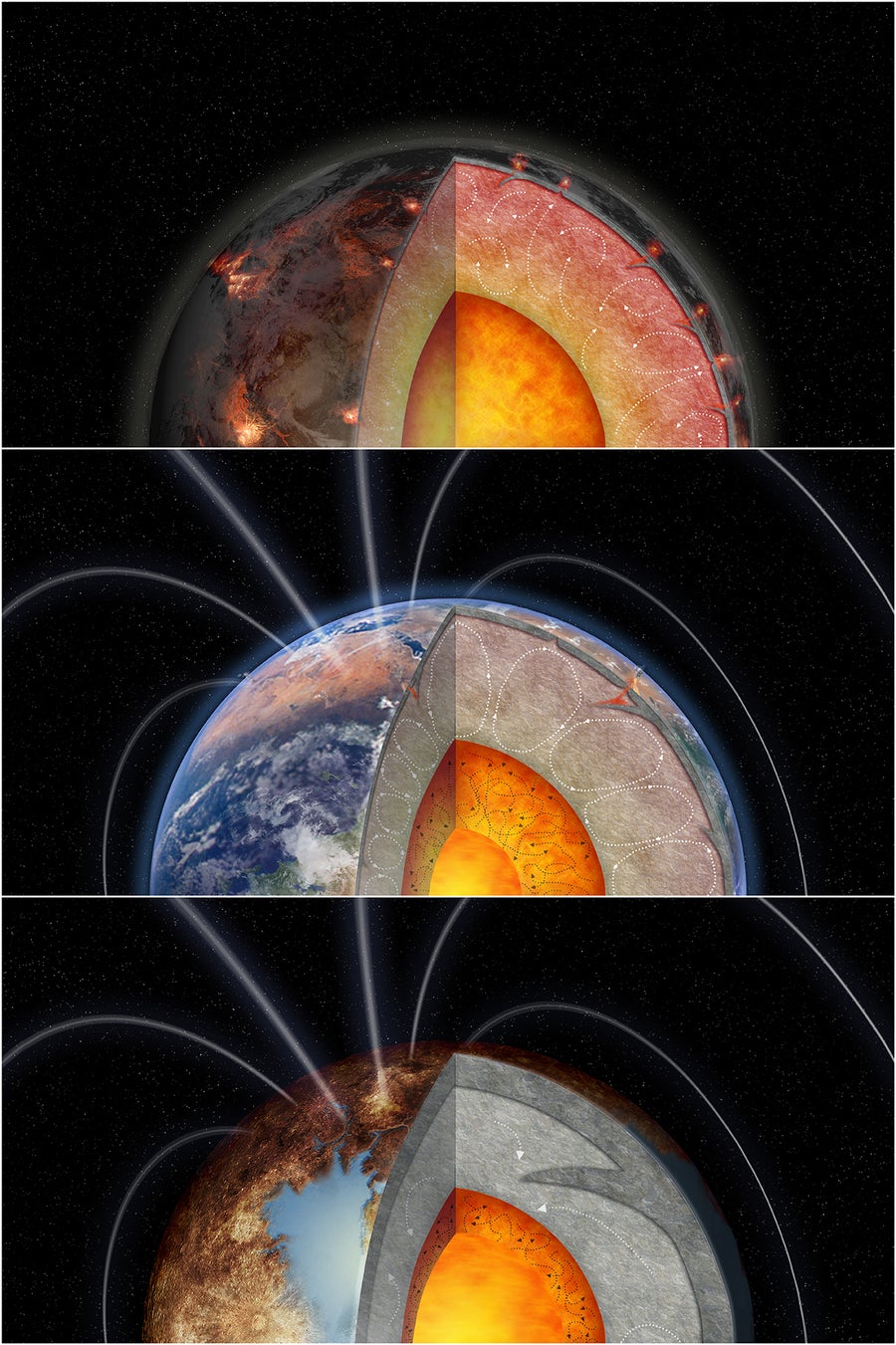

許多這些物理過程都發生在行星的深處。特別是,一個世界內部放射性元素的存量可能透過加熱其內部對它的宜居性產生巨大影響。人們認為,地球物理熱量的強大來源對於板塊構造和行星磁場的產生至關重要,而磁場反過來似乎對生命至關重要——至少在地球上是這樣。在內部熱量的驅動下,板塊構造像傳送帶一樣在地球表面滑動,這有助於穩定地球的氣候。透過在地質時期迴圈碳,板塊構造調節大氣中的二氧化碳。我們星球的磁場有助於抵禦強烈的宇宙輻射,它是由地球核心熔融鐵旋轉層中產生的電流形成的。這種地質“發電機”取決於地幔中放射性熱量的多少。

現在一項新的研究發現,宜居的世界可能確實需要適量的這些放射性核素。太多了,行星可能會缺乏一個翻騰的發電機來產生強大的磁場——但它或許會擁有一個厚厚的、不適宜居住的大氣層,那是從熾熱的岩石中烘烤出來的。太少了,行星溫熱的內部可能會非常寒冷和惰性,以至於它根本無法維持太多的地質活動——這甚至可能使發電機停止運轉。

“即使你找到一顆質量和年齡與地球相同的行星,它也可能截然不同,”加州大學聖克魯茲分校的地球物理學家、上週發表在《天體物理學雜誌快報》上的這項研究的主要作者弗朗西斯·尼莫說。

有了宜居行星?感謝你的幸運(中子)星

研究人員並非第一個探索放射性核素如何影響行星內部的人。但科羅拉多大學博爾德分校的地質學家斯蒂芬·莫伊茲西斯說,這篇論文“比我見過的任何論文都更詳細地探討了類地系外行星內部不同熱量產生的地球物理和地球動力學後果”,他沒有參與這項新研究。

在我們自己的星球內部,熱對流是驅動發電機的動力:熱的熔融鐵球從深處升起,與上方較冷的地幔相遇,然後在那裡冷卻並沉回地核。這種迴圈將熱量傳遞到地幔,然後地幔透過板塊構造的作用將其釋放到地表。熱地幔物質從地殼板塊邊界和其他構造活躍區域的裂縫中滲出。而寒冷的地表岩石則向下推入熱地幔,像在熱飲料中加入冰塊一樣冷卻它。尼莫說,撇開板塊構造對調節地球氣候的上述重要性不談,如果沒有板塊構造,地幔就無法有效地冷卻,從而阻止熱量從地核中逸出。也就是說,如果地球缺乏板塊構造,就不會有對流,也就不會有發電機。

岩石行星擁有發電機和板塊構造並非理所當然。在所有圍繞太陽執行的類地世界中,只有地球同時擁有這兩者,這主要是因為其內部仍然鎖著熱量。莫伊茲西斯說,今天,地球大約一半的熱量是其誕生時遺留下來的——由數百萬年來無數岩石在引力作用下聚集在一起的劇烈撞擊累積而成。我們星球剩餘的大部分內部熱量現在來自放射性核素釷232和鈾238。

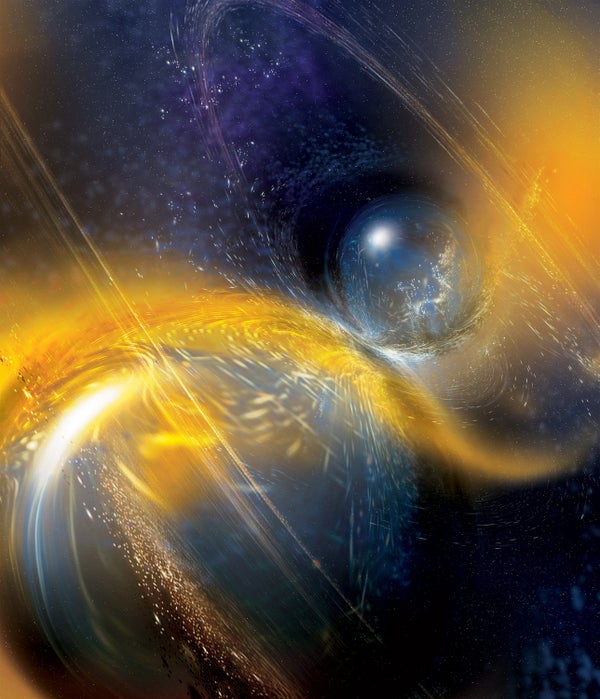

這些放射性核素以及其他核素,最有可能是在中子星的災難性碰撞中形成的——中子星是超新星爆炸後留下的超高密度恆星屍體。在這些事件中,中子附著在重原子核上,形成更重的原子核,其中一些原子核隨後爆炸進入更廣闊的宇宙。這種碰撞非常罕見,在像銀河系這樣的大星系中,大約每10萬年發生一次。每次事件都會產生放射性核素爆發,這些核素最終進入巨大的氣體和塵埃雲,這些雲偶爾會坍縮形成恆星和行星。由於碰撞非常稀疏,恆星中放射性核素的丰度在銀河系中差異很大,範圍從我們太陽系中“區域性”水平的30%到300%。

具有不同放射性加熱量的岩石行星的三種版本。中間的行星類似地球,具有板塊構造和發電機產生的磁場。頂部的行星具有更多的放射性加熱,具有極端的火山活動,但沒有發電機或磁場。底部的行星由於放射性加熱較少而缺乏火山活動,在地質上是惰性的。 圖片來源:Melissa Weiss UCSC

“金髮姑娘”發電機

為了瞭解如此廣泛的放射性核素丰度範圍可能如何影響地球質量的行星,研究人員依賴於一個計算機模型,該模型模擬了世界內部的熱流。他們發現,增加釷和鈾的含量會使地幔升溫到如此程度,以至於它就像一個絕緣毯一樣,阻止熱量從液態地核逸出。如果熱量無法逸出,就不會有對流,這意味著沒有發電機——也沒有磁場。更熱的地幔也會產生更多的噴氣火山,這會產生令人窒息的、密度過高的大氣層。

但是,如果放射性核素丰度過低,地幔就會變得非常寒冷,以至於會變硬。板塊構造變得遲緩,最終,研究人員推測,它可能會完全停止。如果沒有板塊構造來冷卻地幔並從地核中吸取熱量,發電機又會關閉。

那麼,在缺乏其他產生內部熱量的方式的情況下,宜居行星可能需要適量的放射性核素,有點像童話故事《金髮姑娘和三隻熊》中那碗著名的粥的適中溫度。

為了找到這樣的行星,天文學家可以透過觀察其主恆星的光譜來測量其主恆星中的放射性核素——光譜是星光分解成其組成波長的方式,編碼了元素的化學指紋。由於恆星和行星都誕生於同一片氣體和塵埃雲,它們的化學成分應該相似。實際上,釷和鈾很難用這種方法測量,因此在新的研究中,研究人員建議轉而尋找銪——另一種由中子星碰撞產生的元素,它具有更清晰的光譜特徵。

無論如何,這就是這個想法。澳大利亞麥考瑞大學的地球物理學家克雷格·奧尼爾說,該模型很簡單,並且首先假設行星具有像地球一樣的板塊構造,他沒有參與這項研究。“對於系外行星來說,這是否是一個有效的假設還有待觀察,”他說。“這些模型將比沒有板塊構造的模型更容易產生磁場。”

尼莫說,的確,沒有人確切知道板塊構造所需的每一種成分。例如,水對岩石運動的潤滑作用可能至關重要——儘管所有人都認為配方中包含豐富的內部熱量。因此,它如何在多大程度上取決於放射性核素尚不確定。“我們甚至不瞭解板塊構造在這個太陽系中是如何運作的,”他說。

莫伊茲西斯說,另一個很大的未知數是行星形成,這是一個複雜的過程,可能導致世界放射性元素和內部熱量儲量的變化。例如,行星主要是透過月球大小的岩石的劇烈碰撞形成的,還是透過相對溫和的卵石群積累形成的?“根據你選擇的模型,你可能會在成分上得到不同的結果,”他說。因此,測量主恆星中的放射性核素不一定能反映其行星內部的情況。

但是,如果研究結果被證明是正確的,那麼尋找恆星銪可能有助於天文學家找到最有可能孕育宜居世界的行星系統。沒有參與這項研究的Batalha說,這將非常有用。“我們將走出去測量恆星中的丰度,”她補充道。“也許這將有助於我們改進未來太空任務的初步觀測目標選擇。”